今回の取材チームで唯一、訪日歴のあったテレビ・ラジオ専攻4年の呉珂は、日々の生活に密着した、より深いテーマを選びたいとこだわった。卒業を控え、学生生活の集大成として全力を注ぎたい、というのだ。そこで私が提案したのが京都の「女将(おかみ)」だ。中国にはない「女将」を通じて、日本の女性、おもてなし文化を取材しようという企画である。彼女の専攻を生かし、映像によって描かなければならない。至難のテーマだった。

漢字で「女将」と書くと仰々しいが、「おかみさん」とひらがなで書けば親しみがわいてくる。もとは「お上」であることを考えれば、そこに敬意も含まれている。世故にたけ、きめ細かい心遣いで、かゆいところに手の届くもてなしをしてくれる、人情味あふれた女主人である。

だが問題はいかにして取材を受けてくれる女将さんを探すかである。平成から令和にかけた大型GWであり、接客業に携わる女将さんたちにとっては超繁忙期だ。中国からメールを送って、快諾の返事がくるとは思えない。ましてやプロではない学生の取材に、果たしてどこまで理解を得られるかも難題だ。

そこで頼ったのは、大学時代の同級生で、京都・出町柳の正定院で住職を務める木村純香さんだ。歴史あるお寺で、かつ社交家でもあり、人脈が広い。保守的な土地柄で、人間関係がモノを言う京都の町では実にありがたい助っ人だった。彼女の素晴らしい働きぶりについては別途、詳しく述べたい。

紹介を受けた一人は、四条河原町の繁華街にある「ひさご寿司」の宇治田恵子さんだ。朝の神社へのお参り、店の掃除から夜の店じまいまで、みっちり密着取材する了解を得た。日中、小鼓の稽古にまで同席を認められ、日本の伝統文化に接する貴重な機会ともなった。非常にありがたい取材だった。

「せっかく中国から来たのだから、取材を受ける方もきちんと対応したい」

宇治田さんが一つ一つの質問に対し、理路整然と、誠実に応じてくださった姿勢が学生たちの心を打った。「これこそがおもてなしなのだ」と彼女たちは実感した。

もう一人は、老舗旅館「柊家」の六代目女将、西村明美さんだ。柊家は創業200年の歴史を有し、明治期には正岡子規や高浜虚子が交友を深め、やがて川端康成が定宿にしていたことでも知られる。西村さんは「京都みやこ女将の会」名誉会長を務め、名実ともに日本を代表する女将さんである。これもまた得難い機会だった。

午後、わずかに空いている時間を割いて、取材に応じてくださった。急用で約束に遅れると、その分、時間を大幅に延長してくれた。またまた、これこそがおもてなしであると、学生たちは改めて実感できた。

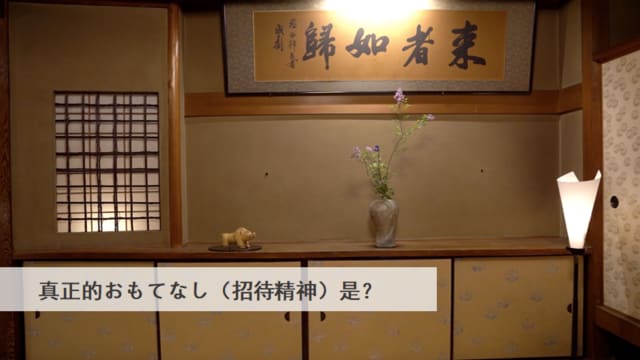

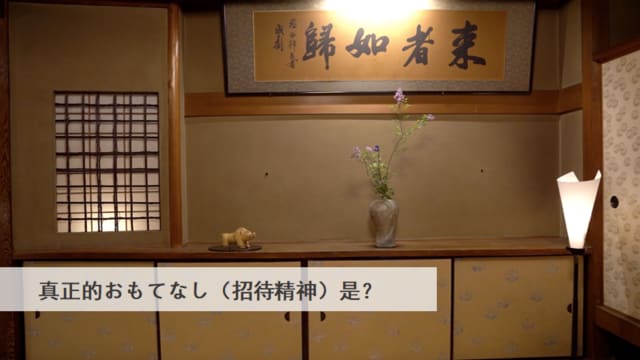

柊家の玄関には、「来者如帰」の書が掛けてある。幕末、薩摩出身の漢学者、重野成斎の筆で、我が家に戻った時のように客人を迎える、と接客の心得を説いたものだ。

西村さんにはまた、生け花を通して接客の心を養うという女将の道も教えてもらった。毎日、各部屋、廊下に、それぞれの場所にふさわしい花を生ける。周囲の風景になじみ、溶け込みながら、見るものにもてなしの心を伝える。花の表情がそれぞれ異なることを思いながら、宿泊客が求めるものも千差万別であることを学ぶ。

「お客さまから言われる前に、何を求めているかを察する」

「お店への愛が大事」

耳慣れない、異なる文化の深淵な言葉に、学生たちはしばし絶句した。

インターネットで「おもてなし」の解釈をいくら調べても及ばないほどの実体験ができた。

(続)

漢字で「女将」と書くと仰々しいが、「おかみさん」とひらがなで書けば親しみがわいてくる。もとは「お上」であることを考えれば、そこに敬意も含まれている。世故にたけ、きめ細かい心遣いで、かゆいところに手の届くもてなしをしてくれる、人情味あふれた女主人である。

だが問題はいかにして取材を受けてくれる女将さんを探すかである。平成から令和にかけた大型GWであり、接客業に携わる女将さんたちにとっては超繁忙期だ。中国からメールを送って、快諾の返事がくるとは思えない。ましてやプロではない学生の取材に、果たしてどこまで理解を得られるかも難題だ。

そこで頼ったのは、大学時代の同級生で、京都・出町柳の正定院で住職を務める木村純香さんだ。歴史あるお寺で、かつ社交家でもあり、人脈が広い。保守的な土地柄で、人間関係がモノを言う京都の町では実にありがたい助っ人だった。彼女の素晴らしい働きぶりについては別途、詳しく述べたい。

紹介を受けた一人は、四条河原町の繁華街にある「ひさご寿司」の宇治田恵子さんだ。朝の神社へのお参り、店の掃除から夜の店じまいまで、みっちり密着取材する了解を得た。日中、小鼓の稽古にまで同席を認められ、日本の伝統文化に接する貴重な機会ともなった。非常にありがたい取材だった。

「せっかく中国から来たのだから、取材を受ける方もきちんと対応したい」

宇治田さんが一つ一つの質問に対し、理路整然と、誠実に応じてくださった姿勢が学生たちの心を打った。「これこそがおもてなしなのだ」と彼女たちは実感した。

もう一人は、老舗旅館「柊家」の六代目女将、西村明美さんだ。柊家は創業200年の歴史を有し、明治期には正岡子規や高浜虚子が交友を深め、やがて川端康成が定宿にしていたことでも知られる。西村さんは「京都みやこ女将の会」名誉会長を務め、名実ともに日本を代表する女将さんである。これもまた得難い機会だった。

午後、わずかに空いている時間を割いて、取材に応じてくださった。急用で約束に遅れると、その分、時間を大幅に延長してくれた。またまた、これこそがおもてなしであると、学生たちは改めて実感できた。

柊家の玄関には、「来者如帰」の書が掛けてある。幕末、薩摩出身の漢学者、重野成斎の筆で、我が家に戻った時のように客人を迎える、と接客の心得を説いたものだ。

西村さんにはまた、生け花を通して接客の心を養うという女将の道も教えてもらった。毎日、各部屋、廊下に、それぞれの場所にふさわしい花を生ける。周囲の風景になじみ、溶け込みながら、見るものにもてなしの心を伝える。花の表情がそれぞれ異なることを思いながら、宿泊客が求めるものも千差万別であることを学ぶ。

「お客さまから言われる前に、何を求めているかを察する」

「お店への愛が大事」

耳慣れない、異なる文化の深淵な言葉に、学生たちはしばし絶句した。

インターネットで「おもてなし」の解釈をいくら調べても及ばないほどの実体験ができた。

(続)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます