著者の作品を読み継いでいる。本書のタイトルを見た時、ヘレン・ケラーの名を自動的に連想してしまった。そのヘレン・ケラーに関連した本だろうかと想像した。読み始めて、そうではないことに気づいたしかし、この小説は、和歌でいえば、本歌取りともいえる創作である。本書は、2014年10月に単行本が刊行された後、2018年1月に文庫化されている。

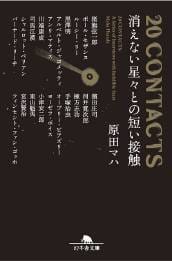

「奇跡の人」という書名に添えて、「The Miracle Worker」と文庫の表紙に併記されている。

読後に改めて少し調べてみた。ヘレン・ケラー(1880~1968)は2歳の時に、視力・聴力・話す力の三重障害者となった。そのヘレンに寄り添ってヘレンの才能を開花させる助力者となる人が、ヘレンの家庭教師アン・サリバン先生である。14歳のときに救貧院を出てパーキンス盲学校に進学し、首席で卒業。幼い頃に感染したトラコーマによる眼病で視力が悪化し、弱視の状態だったと言う。ヘレン・ケラーはアン・サリバン先生を生涯の友とし、後に、ハーバード大学では盲ろう者で初めての学位取得者。アメリカの女流の社会事業家・著述家となる。ヘレンは1903年に自伝を出版し、ヘレン・ケラーとアン・サリバンとの人生を公にした。この自伝を翻案し、ウィリアム・ギブソンが舞台劇『The Miracle Worker』を生み出し、同名の映画『The Miracle Worker』が制作され、世に流布して行った。日本では「The Miracle Worker」が「奇跡の人」と翻訳されることになる。

ここで原題は直接にはアン・サリバンその人を意味するという。しかし、奇跡の人と翻訳されたことから、奇跡の人=ヘレン・ケラーという受け止め方が日本で一般的となるに至る。勿論、三重苦を克服して社会活動を推進する人となったヘレン・ケラーも奇跡の人なのだが。

さて、本書はフィクションという形で舞台を日本に移して創作された『奇跡の人』である。このストーリーでは、全体の構成が入れ子構造に組み込まれている。目次を示すと一目瞭然といえる。

昭和29年(1954)2月 青森県北津軽郡金木町

明治20年(1887)4月 青森県東津軽郡青森町

明治20年(1887)6月 青森県北津軽郡金木村

昭和30年(1955)10月 東京都日比谷公園

文化財保護法の規定はこれまで重要文化財指定であった。昭和29年にそれを改正して、重要無形文化財、今では通称<人間国宝>と称される稜域。文化財に相応しい人間を指定する領域を制定すべきだと奔走する人物が登場する。民俗学の権威、小野村寿夫は、この人間国宝の候補者として推奨したい人物に再会するために、ながらく重要文化財指定に携わってきた文部省の役人柴田雅晴と雪深く寒さの厳しい金木町を訪れる。この場面描写から始まる。

小野村は柴田を同行し、三味線の弾き手で、目の見えない狼野キワを訪ねて行く。そして、三味線を弾かないと拒絶するキワに、柴田の前で三味線を弾かせようと試みる。その際、小野寺は、キワに、あなたの三味線を私に紹介して下さった人物は、生きておいでです。あの「奇跡の人」は、と告げる。

これがエピローグであるとともに、時が明治に遡っていく契機となる。

主な登場人物を読後印象を含めてご紹介する。

[去場 安(サリバ アン)]

明治4年(1871)、岩倉使節団の欧米派遣の折に、安は女子留学生の一人として渡米。

安は弱視だったが、黒田清隆の知遇を得ていた父の命を受け、弱視を秘密にして9歳の折りに留学生に加わる。13年間をアメリカで過ごし、当時の女子がアメリカで受けられる最高級の教育を受けた。明治17年、22歳で帰国し、日本の女子教育の領域で活躍できる場を模索する。

その安が伊藤博文から青森県の弘前での一人の少女の教育を引き受けてもらえないかという手紙を受け取る。その少女は、現在6歳。盲目で、耳が聞こえず、口が利けないと記されていた。安はこの依頼を引き受けり決断をする。弘前に赴く。

上野から黒磯までは汽車が通っていたが、そこから弘前までは乗り合い馬車の乗り継ぎという時代である。まず安の決意に引き付けられるところから始まる。

[介良(ケラ)れん]

長女。6歳。生後11ヵ月で大病を煩った結果、三重の障害者となる。

大きな屋敷の奥まった位置にある蔵に、半ば閉じ込められ隔離された形で生活する。女中たちからも「けものの子」と呼ばれる形で扱われている日常だった。その扱われ方も、動物と同様の扱い。蔵の中は、乱雑そのもの。手づかみで物を食べ、あちこちに垂れ流す。時に叫び、暴れ回るという状態。女中たちから虐待も受ける。

読み進めるにつれて、れんの生活環境のすさまじさと安の取り組み姿勢が、このストーリーへの感情移入を促進していくことになる。

[介良貞彦]

れんの父親。弘前の名家の家長。男爵。貞彦はいずれ政界への進出を考慮している。

三十苦の娘をこのまま生かしていいのかどうか、私にはわからないと安に言う。

れんと一緒に食事することはあり得ない。想像するのも不愉快とすら語る。

貞彦の望みは、れんに人間らしくなってほしいという一点だけだと、安は認識する。

介良貞彦の言動から明治時代における名家と呼ばれる家の家父長制の状況を感じ取れる。一家の中で絶対的な権力者なのだ。家長であるれんの父貞彦への安の対応が興味深い。安は己の信念を崩さずに突き進む。読者として一層感情移入していくことになる。

[介良よし]

れんの母。夫貞彦の方針の下で、何も言えない立場。れんが不憫であり、愛情を注ぎたくても、対処の仕方もわからず、懊悩しつづける存在。専ら安に期待を抱く。

[介良恒彦]

介良家の長男。21歳。東北きっての権勢を誇る介良家の嫡男であるが、れんのうわさがもれ伝わっていることから、縁談話が悉く破断となっている。れんの存在が己の人生の障壁になっていると感じていて、憎しみすら抱く心境に居る。「妹がせめて口でもきけるようになってくれねば、私は一生妻を娶ることもかなわぬでしょう」と初対面の安に語る。

[ハル]

安が介良家に着いた後、安の世話係に指名された介良家の女中。安の世話をし、安の手足ともなって行く女中。れんの教育に関連して安にあるアイデアをも語るようになる。。 安はハルを頼りにしていたが、思わぬ恐ろしい事件の発生後、ハルは辞めていくことになる。

[ヒサ]

高木村にある別邸を維持管理する女中。別邸での安がれんに教育するプロセスを見守り、協力する。

このストーリー、安が女中を含めて介良家でけものの子と蔑まれているれんを、さまざまな軋轢の中でどのように人間として教育していくかのプロセスを描き出す。安はれんの生活環境を変革しつつ、れんと一緒に生活する。安は教育目標を立て、試行錯誤と悪戦苦闘を繰り返しながら、れんの教育を一歩一歩着実に進めようとする。時には事態が揺り戻され、元の黙阿弥に近くなることすらある。読者はこのプロセスに引きこまれ感情移入していくことだろう。まさに、私はそうなった。涙する場面がいくつか重なっていくとだけ述べておこう。

安のれんに対する教育環境は二転する。その内の最初の段階と場所を変える二段階目がこのストーリーのメインになる。一転する前に、れんへの教育が座礁しかける危機に遭遇することにもふれておこう。

第一段階は、介良家の蔵での教育プロセス。一転しての第二段階は金木村にある介良家の別邸での教育プロセスである。さらに二転して、安とれんは介良家の本邸に戻ることになる。戻った初日の劇的な場面でこのストーリーはエンディングとなる。

金木村の別邸で安が実行するれんに対する教育プロセスの中で、少女の頃の狼野キワが、れんと関わりをもつ一時期が生まれる。当時10歳のキワは、津軽地方ではボサマと称される門付け芸人の子として、別邸の前で三味線を弾き歌を歌うことにより、れんと安の二人に出会う。それがはじまりだった。それからの進展は本書をお読みいただきたい。

安がれんの教育目標を当初順次どこに設定していったかに触れておこう。

1.「はい」と「いいえ」、「ある」と「ない」の概念を理解させる。

2.「やっていいこと」「悪いこと」を徹底的に教え込む。

3. この世のすべての物には言葉があり、意味をもつことを知らせる。

れんの母よしと安とのやりとりで、こんな会話を交わす時がある。

「なぜ、先生は、そんなに、あの子を信じてくださるのでしょうか・・・・」

「わたしにはわかるのです」

「れんは、不可能を可能にする人。・・・・・奇跡の人なのです」 p164-165

著者は、れんを「奇跡の人」と母のよしに答えている。本書のタイトルでは、れんその人をさしていることになる。

ご一読ありがとうございます。

補遺

ヘレン・ケラー :ウィキペディア

ヘレン・ケラーの生涯 :「東京ヘレン・ケラー協会」

アン・サリヴァン :ウィキペディア

偉大な家庭教師アン・サリバンが求めたもの:「ハートネット」(NHK)

社会活動家 アン・サリバン :「OZYO オージオ」

「ヘレン・ケラーはどう教育されたか」-サリバン先生の記録- :「カニジル」

人間国宝 :ウィキペディア

津軽じょんから節 :ウィキペデキア

津軽三味線 高橋祐 津軽じょんがら節 イタリア公演 YouTube

津軽三味線組曲 高橋竹山 YouTube

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

「奇跡の人」という書名に添えて、「The Miracle Worker」と文庫の表紙に併記されている。

読後に改めて少し調べてみた。ヘレン・ケラー(1880~1968)は2歳の時に、視力・聴力・話す力の三重障害者となった。そのヘレンに寄り添ってヘレンの才能を開花させる助力者となる人が、ヘレンの家庭教師アン・サリバン先生である。14歳のときに救貧院を出てパーキンス盲学校に進学し、首席で卒業。幼い頃に感染したトラコーマによる眼病で視力が悪化し、弱視の状態だったと言う。ヘレン・ケラーはアン・サリバン先生を生涯の友とし、後に、ハーバード大学では盲ろう者で初めての学位取得者。アメリカの女流の社会事業家・著述家となる。ヘレンは1903年に自伝を出版し、ヘレン・ケラーとアン・サリバンとの人生を公にした。この自伝を翻案し、ウィリアム・ギブソンが舞台劇『The Miracle Worker』を生み出し、同名の映画『The Miracle Worker』が制作され、世に流布して行った。日本では「The Miracle Worker」が「奇跡の人」と翻訳されることになる。

ここで原題は直接にはアン・サリバンその人を意味するという。しかし、奇跡の人と翻訳されたことから、奇跡の人=ヘレン・ケラーという受け止め方が日本で一般的となるに至る。勿論、三重苦を克服して社会活動を推進する人となったヘレン・ケラーも奇跡の人なのだが。

さて、本書はフィクションという形で舞台を日本に移して創作された『奇跡の人』である。このストーリーでは、全体の構成が入れ子構造に組み込まれている。目次を示すと一目瞭然といえる。

昭和29年(1954)2月 青森県北津軽郡金木町

明治20年(1887)4月 青森県東津軽郡青森町

明治20年(1887)6月 青森県北津軽郡金木村

昭和30年(1955)10月 東京都日比谷公園

文化財保護法の規定はこれまで重要文化財指定であった。昭和29年にそれを改正して、重要無形文化財、今では通称<人間国宝>と称される稜域。文化財に相応しい人間を指定する領域を制定すべきだと奔走する人物が登場する。民俗学の権威、小野村寿夫は、この人間国宝の候補者として推奨したい人物に再会するために、ながらく重要文化財指定に携わってきた文部省の役人柴田雅晴と雪深く寒さの厳しい金木町を訪れる。この場面描写から始まる。

小野村は柴田を同行し、三味線の弾き手で、目の見えない狼野キワを訪ねて行く。そして、三味線を弾かないと拒絶するキワに、柴田の前で三味線を弾かせようと試みる。その際、小野寺は、キワに、あなたの三味線を私に紹介して下さった人物は、生きておいでです。あの「奇跡の人」は、と告げる。

これがエピローグであるとともに、時が明治に遡っていく契機となる。

主な登場人物を読後印象を含めてご紹介する。

[去場 安(サリバ アン)]

明治4年(1871)、岩倉使節団の欧米派遣の折に、安は女子留学生の一人として渡米。

安は弱視だったが、黒田清隆の知遇を得ていた父の命を受け、弱視を秘密にして9歳の折りに留学生に加わる。13年間をアメリカで過ごし、当時の女子がアメリカで受けられる最高級の教育を受けた。明治17年、22歳で帰国し、日本の女子教育の領域で活躍できる場を模索する。

その安が伊藤博文から青森県の弘前での一人の少女の教育を引き受けてもらえないかという手紙を受け取る。その少女は、現在6歳。盲目で、耳が聞こえず、口が利けないと記されていた。安はこの依頼を引き受けり決断をする。弘前に赴く。

上野から黒磯までは汽車が通っていたが、そこから弘前までは乗り合い馬車の乗り継ぎという時代である。まず安の決意に引き付けられるところから始まる。

[介良(ケラ)れん]

長女。6歳。生後11ヵ月で大病を煩った結果、三重の障害者となる。

大きな屋敷の奥まった位置にある蔵に、半ば閉じ込められ隔離された形で生活する。女中たちからも「けものの子」と呼ばれる形で扱われている日常だった。その扱われ方も、動物と同様の扱い。蔵の中は、乱雑そのもの。手づかみで物を食べ、あちこちに垂れ流す。時に叫び、暴れ回るという状態。女中たちから虐待も受ける。

読み進めるにつれて、れんの生活環境のすさまじさと安の取り組み姿勢が、このストーリーへの感情移入を促進していくことになる。

[介良貞彦]

れんの父親。弘前の名家の家長。男爵。貞彦はいずれ政界への進出を考慮している。

三十苦の娘をこのまま生かしていいのかどうか、私にはわからないと安に言う。

れんと一緒に食事することはあり得ない。想像するのも不愉快とすら語る。

貞彦の望みは、れんに人間らしくなってほしいという一点だけだと、安は認識する。

介良貞彦の言動から明治時代における名家と呼ばれる家の家父長制の状況を感じ取れる。一家の中で絶対的な権力者なのだ。家長であるれんの父貞彦への安の対応が興味深い。安は己の信念を崩さずに突き進む。読者として一層感情移入していくことになる。

[介良よし]

れんの母。夫貞彦の方針の下で、何も言えない立場。れんが不憫であり、愛情を注ぎたくても、対処の仕方もわからず、懊悩しつづける存在。専ら安に期待を抱く。

[介良恒彦]

介良家の長男。21歳。東北きっての権勢を誇る介良家の嫡男であるが、れんのうわさがもれ伝わっていることから、縁談話が悉く破断となっている。れんの存在が己の人生の障壁になっていると感じていて、憎しみすら抱く心境に居る。「妹がせめて口でもきけるようになってくれねば、私は一生妻を娶ることもかなわぬでしょう」と初対面の安に語る。

[ハル]

安が介良家に着いた後、安の世話係に指名された介良家の女中。安の世話をし、安の手足ともなって行く女中。れんの教育に関連して安にあるアイデアをも語るようになる。。 安はハルを頼りにしていたが、思わぬ恐ろしい事件の発生後、ハルは辞めていくことになる。

[ヒサ]

高木村にある別邸を維持管理する女中。別邸での安がれんに教育するプロセスを見守り、協力する。

このストーリー、安が女中を含めて介良家でけものの子と蔑まれているれんを、さまざまな軋轢の中でどのように人間として教育していくかのプロセスを描き出す。安はれんの生活環境を変革しつつ、れんと一緒に生活する。安は教育目標を立て、試行錯誤と悪戦苦闘を繰り返しながら、れんの教育を一歩一歩着実に進めようとする。時には事態が揺り戻され、元の黙阿弥に近くなることすらある。読者はこのプロセスに引きこまれ感情移入していくことだろう。まさに、私はそうなった。涙する場面がいくつか重なっていくとだけ述べておこう。

安のれんに対する教育環境は二転する。その内の最初の段階と場所を変える二段階目がこのストーリーのメインになる。一転する前に、れんへの教育が座礁しかける危機に遭遇することにもふれておこう。

第一段階は、介良家の蔵での教育プロセス。一転しての第二段階は金木村にある介良家の別邸での教育プロセスである。さらに二転して、安とれんは介良家の本邸に戻ることになる。戻った初日の劇的な場面でこのストーリーはエンディングとなる。

金木村の別邸で安が実行するれんに対する教育プロセスの中で、少女の頃の狼野キワが、れんと関わりをもつ一時期が生まれる。当時10歳のキワは、津軽地方ではボサマと称される門付け芸人の子として、別邸の前で三味線を弾き歌を歌うことにより、れんと安の二人に出会う。それがはじまりだった。それからの進展は本書をお読みいただきたい。

安がれんの教育目標を当初順次どこに設定していったかに触れておこう。

1.「はい」と「いいえ」、「ある」と「ない」の概念を理解させる。

2.「やっていいこと」「悪いこと」を徹底的に教え込む。

3. この世のすべての物には言葉があり、意味をもつことを知らせる。

れんの母よしと安とのやりとりで、こんな会話を交わす時がある。

「なぜ、先生は、そんなに、あの子を信じてくださるのでしょうか・・・・」

「わたしにはわかるのです」

「れんは、不可能を可能にする人。・・・・・奇跡の人なのです」 p164-165

著者は、れんを「奇跡の人」と母のよしに答えている。本書のタイトルでは、れんその人をさしていることになる。

ご一読ありがとうございます。

補遺

ヘレン・ケラー :ウィキペディア

ヘレン・ケラーの生涯 :「東京ヘレン・ケラー協会」

アン・サリヴァン :ウィキペディア

偉大な家庭教師アン・サリバンが求めたもの:「ハートネット」(NHK)

社会活動家 アン・サリバン :「OZYO オージオ」

「ヘレン・ケラーはどう教育されたか」-サリバン先生の記録- :「カニジル」

人間国宝 :ウィキペディア

津軽じょんから節 :ウィキペデキア

津軽三味線 高橋祐 津軽じょんがら節 イタリア公演 YouTube

津軽三味線組曲 高橋竹山 YouTube

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

文庫表紙

文庫表紙