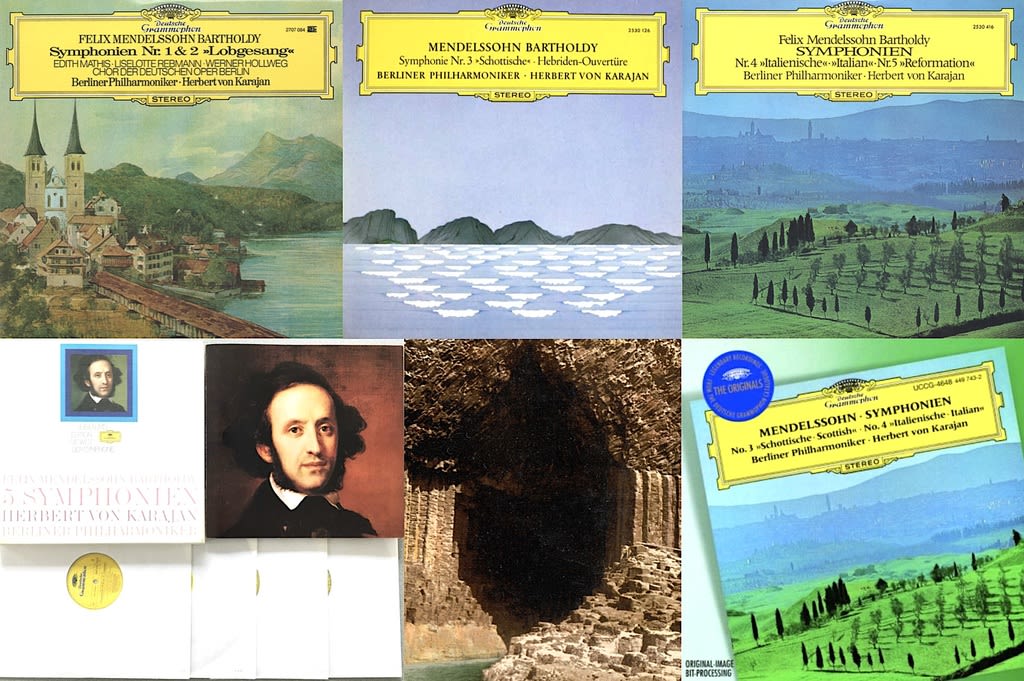

上左から 交響曲1番・2番「讃歌」(72年・72~73録音 ジャケ画はメンデルスゾーン自身が描いた “ルツェルンの風景” の一部)、序曲「フィンガルの洞窟」・交響曲3番 (71)、交響曲4番「イタリア」・5番「宗教改革」(71・72)。 下左は LP 盤メンデルスゾーン交響曲全集4枚組、英スタファ島フィンガルの洞窟、編集もの CD で「フィンガルの洞窟」・交響曲3番・4番。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

『カラヤン大全集』には カラヤンが70年代初頭に収録した BPO との交響曲全集が4枚の CD で収録されています。 全曲を聴き通して、予想通り 3番・4番以外は再び聴く気が起きませんでした。 シューマン同様、DG 社の作曲家別交響曲シリーズの1つです。 カラヤン自ら録音したいというより、プロデューサーからの頼まれものですね。

メンデルスゾーンは1番を15歳の時に作曲したそうですから、早熟の作曲家だったのですね。 私は大全集購入前には 冒頭下右の編集ものの CD 1枚しか保有していませんでしたが、これで十分でした。

メンデルスゾーンの曲全てに感じるのは、”流麗で聴き易い” というものですね。 クヨクヨせずに あっさり、さらっと書いたといったらいいのでしょうか。 ベートーヴェンのような “苦悩から歓喜へ” などの苦労の跡はどこにも感じません。

ある意味 モーツァルトの天才にも通じるところがあるのかも知れません。 神童というか、天才は苦労知らずなのかも … でもモーツァルトの晩年は不遇だったのに、そうした苦悩は曲からは感じませんね。

原題は『ヘブリディーズ諸島』(ドイツ語: Die Hebriden) ですが、演奏会用序曲「フィンガルの洞窟」も聴き易い曲ですね。 メンデルスゾーンを嫌っていたリヒャルト・ワーグナーさえも、この作品を「一流の風景画のような作品」として絶賛していたそうです。

メンデルスゾーンの功績は自作品だけでなく、バッハの『マタイ受難曲』の再演ともいわれていますね。 ナチス時代は不遇でした。 メンデルスゾーン本人ではなく作品にとってです。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ウィキから __ メンデルスゾーンの成熟した交響曲群は、作曲順ではなく出版順に番号が振られている。 作曲順に番号をならべると第1番、第5番、第4番、第2番、第3番の順になる。

哲学者モーゼスを祖父、作曲家ファニーを姉として生まれたメンデルスゾーンは、神童として幼少期から優れた音楽の才能を示した。 作曲家としては「ヴァイオリン協奏曲」『夏の夜の夢』『フィンガルの洞窟』「無言歌集」など今日でも広く知られる数々の作品を生み出した。

ユダヤ人の家系であったメンデルスゾーン家は謂れなき迫害を受けることが多く、それはキリスト教への改宗後もほとんど変わらなかった。 ナチス・ドイツにより、ユダヤ人作曲家の音楽の公演をすべて禁止する指令が発布される。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

今日はここまでです。