大河ドラマ9月2日34回「白河院の伝言」の紀行で紹介されました、

兵庫県たつの市室津にある「賀茂神社」に行ってきました。

1180(治承4)年に清盛は高倉上皇と厳島神社に参拝されました。その時、ここから船で厳島神社まで行かれました。

室津の港が見える所に来ました。ここから街に降りて行きます。海と山に囲まれた隙間にある街と思われるくらいに狭い所にあります。目指す賀茂神社は港の向こうに見える森の中にあります。

街に降りました。車が通れるのか、わかりませんので、街の入口に置いて徒歩で入りました。一歩入ると時が戻ったような錯覚に陥り、戦後みたような街並です。ここがメインストリートで車は一方通行で通れるようです。コンビニは無かったようですが、郵便局、警察、小学校、出張所、診療所など必要な機関はそろっているようです。「写真写しますから表通りに出ないでください」と言ったわけでもありません。漁師町なので、今は寝ている時間なんでしょうか。

室津の観光ガイド案内所のある「海駅館」を訪ねました。ここに来ると江戸時代です。江戸後期に建てた豪商:嶋屋の屋敷をそのまま保存したものです。

街を歩きながら賀茂神社の下につきました。海駅館から10分くらいです。チョットきつそうな階段で、旗が一本、清盛ゆかりの室津とあります。これで清盛との関係があるところだと感じます。

賀茂神社山門

(境内にある説明板より)

治承4年(1190)とありますが、これは1180年の間違いだと思われます。

平家物語巻第四に、「厳島御幸」として高倉上皇が参拝後の帰途、播磨の国山田の浦(兵庫県神戸市垂水区舞子あたり)から福原に寄られたと書かれています。

1180年の6月に福原に遷都、そして12月に都を再び京都に戻しました。清盛62歳の時のことです。1年後に清盛は、熱病により亡くなりました。享年63歳

本殿

拝殿

播州名所巡覧図会に書かれた賀茂神社

現在もほとんど変わらない配置です。右側からのぼります。

[1804(文化元)年発行] (※境内に掲示された説明板より)

シーボルトが書いた賀茂神社の風景です。

神社から海が見えます

室津観光マップ→地図(西播磨観光スポットHP)

たつの市のHP 「室津と清盛」

兵庫県たつの市御津町室津74(地図)

(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(^^)m

歴史人気ブログランキングに参加しています。

(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)

平家物語巻一「妓王」のことが書いてあります。

都で評判の白拍子:妓王を清盛は寵愛した。そして、妹の妓女、母のとじにも立派な家を与え、毎月百石の米と百貫の金銭を与えた。

清盛が福原に居を構えて、大輪田の泊りでの貿易、福原の清盛の屋敷:雪見の御所で遷都計画を練っていたとき、妓王・妓女もこの地にいたと思われます。

それが、大輪田の泊り近くの来迎寺(築地寺)にある墓へとつながったのでしょう。

妓王・妓女の墓(右の囲まれたところ)

塔は松王丸の供養塔

来迎寺(築島寺)

来迎寺は

兵庫県神戸市兵庫区島上町2-1-3. (地図)

(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m

歴史人気ブログランキングに参加しています。

(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)

大河ドラマ33回で、源頼政は、清盛50歳の宴にお祝いを言うために登場しました。

平家物語四「鵺」に出てきます。

1104~1180(長治元~治承4)生年???平安時代後期の武将・歌人。

その才が後白河天皇に愛され、保元の乱(1156年 保元元年)では後白河方の源義朝の下で戦う。続いて義朝が起こした平治の乱(1159年 平治元年)では、平清盛に味方し、源氏でありながら平家の政権下に名を残す。しかし、出世は遅く、昇殿を許されたのは63歳のとき、清盛の推挙で従三位に叙せられたのは75歳になってからである。清盛の厚い信頼もあったが、目に余る平家の横暴に反平家の兵を挙げるも、平知盛・重衡ら率いる六波羅の大軍に追撃され、宇治川で敗れ平等院で切腹して果てました。77歳。

頼政の墓が兵庫県西脇市にあります。(地図)

長明寺

頼政のお墓

歌人としても有名で『新古今和歌集』にも収められている。

頼政 鵺(ぬえ)退治の由来(平家物語に書かれています)

1153(仁平三)年夏、近衛天皇は奇病になやまされておりました。深夜になると黒雲が御所をおおい鵺の鳴き声が聞こえてその度に天皇は苦しまれた。薬も名僧たちの祈願も効かなくやがて雲の中に住む妖怪の仕業と考え弓の名手源頼政に妖怪退治が命じられた。きっと見上げた頼政は弓をひき、「南無八幡大菩薩」と心の弓に祈念して矢を力一杯放つと見事命中、落ちてきた妖怪を家臣の者の早太が刺し殺した。火をともして見ると、頭は猿、胴は狸、尾は蛇、手足は虎、恐ろしいという以上である。天皇は感心され獅子王という名剣を下された。

(平家物語から)解説版設置者:高松町郷土史研究会

鵺(ぬえ)とは夜に鳴く鳥のことであり、現在ではトラツグミのこととするのが定説です。この鳥の寂しげな鳴き声は平安時代頃の人々には不吉なものに聞こえたことから凶鳥とされていました。

神戸市須磨区須磨寺の近くに(地図)

頼政薬師寺があります。寺号は浄福寺。

ご本尊は、聖徳太子作と伝わる薬師如来。一時期、荒廃していたのを源頼政が再興したので「頼政薬師寺」と呼ばれています。

清盛は、太政大臣になって3ヶ月で辞任します。そして、51歳のときに熱病にかかり生死の境をさまよいます。

(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m

歴史人気ブログランキングに参加しています。

(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)

忠度は、平忠盛の六男で清盛の異母弟にあたり、清盛より26歳年下で清盛兄弟の末弟です。薩摩守で、歌人としても優れた才をもった武将です。1184(元暦元)に一の谷合戦に敗れて死去、享年41歳。

巻第九「忠度最後」では、一の谷の西の大将軍として陣取っていましたが、平家の劣勢を知り、退却していく途中で源氏方の六野太忠純(ろくやたただすみ)に討ち取られました。六野太は、打ちとった武将が誰だか分からなかったが、箙(えびら:弓を入れる容器)に結び付けられていた文に一首の歌が詠まれていて、それで薩摩守忠度であることを知りました。

「ゆきくれて 木のしたかげを やどとせば

花やこよひの 主(あるじ)ならまし」

(旅路に日が暮れて、桜の木の下陰を一夜の宿とすると、花が今夜の主人となってもてなしてくれることでしょう。)

(参考資料:杉本圭三郎著 平家物語)

忠度の史跡は、神戸にもあります。

一の谷の合戦で敗れ、逃亡するときに討ち取られ、腕と胴が別々に埋葬されました。その場所が、神戸と明石にあります。

今回は、神戸の史跡を紹介します。

腕塚 (地図)

腕塚より北へ400mほど行った所に腕塚町という町名があります。忠度の腕塚からついた名前のようです。約1000年も前の人物と関係のある地名が現在まで続いてきて残っているのです。

胴塚(地図)

名前が「ただのり」であることから、忠度の官名「薩摩守」は、無賃乗車(タダ乗り)を意味する言葉としてつかわれることがあります。狂言「薩摩守」では、船賃を踏み倒そうとする出家僧が描かれています。

(参考資料:Wikipedia)

(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m

歴史人気ブログランキングに参加しています。

(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)

大河ドラマ33回目、清盛の50歳を祝う宴が催されました。清盛が太政大臣となった時で、一門がもっとも繁栄してい時でした。

その席に突然毛むくじゃらの忠度が現れる。そして、忠度は、席に参加していた貴族と歌で勝負をし、堂々と相手を打ち負かすのであった。

今回は、平 忠度について2回に分けて掲載します。

平忠盛の六男で清盛の異母弟にあたり、清盛より26歳年下で清盛兄弟の末弟です。薩摩守で、歌人としても優れた才をもった武将です。1184(元暦元)に一の谷合戦に敗れて死去、享年41歳。

平家物語に忠度は、巻第5「富士川」、巻第七「忠度都落」、巻第九「忠度最後」に出てきます。

第5「富士川」では、副将軍として紺地の錦の直垂に黒糸縅(くろいとおどし)の鎧を着てと凛々しい武将姿がえがかれています。そして、当時付き合っていた女性から別れの辛さを歌った歌をおくられ、それへの返事として

「別れ路を なにかなげかん こえてゆく

関もむかしの 跡と思えば」と返しています。

(この別れをどうして嘆きましょう。越えてゆく関も、むかし先祖が征討(平将門追悼のために東国に行ったこと)にゆき、勝利をおさめたその跡とおもいますと)

「忠度都落ち」 1183年(寿永2)、平家一門が都落ちした後、忠度は都へ引き返し、歌の師匠であった藤原俊成のもとへ引き返し自分の歌が百余首おさめた巻物を俊成に託した。俊成は、千載集の歌を選んだ時、忠度の歌を詠み人知らずとして載せています。

「さざなみや 志賀の都は あれにしを

昔ながらの 山ざくらかな」

(志賀の旧都は今はすっかり廃墟となってしまったが、長良山の山桜ばかりは、昔にかわらず咲いていいます)

討ち取られた忠度の体は、腕と胴が別々に埋葬されました。その塚が神戸と明石にあります。

今回は、明石の忠度の史跡を紹介します。

明石にある忠度の腕塚神社(地図)

昭和53年の町名変更で、右手塚町(うでづか)と呼んでいた町名が天文町に変更されました。約1000年近く続いた忠度に関係する町名が無くなったのは、さびしいですね。

胴塚(地図)

忠度歌碑(旅宿の花)

胴塚内にあります。

「ゆきくれて 木のしたかげを やどとせば

花やこよひの 主(あるじ)ならまし」

(旅路に日が暮れて、桜の木の下陰を一夜の宿とすると、花が今夜の主人となってもてなしてくれることでしょう。)

忠度公園(地図)

このあたりを忠度町といっていましたが、町名変更で天文町となり、1000年も前の人の名の町名が消えるので、名残として公園にその名を残したのではないかと思われます。公園に、忠度の史跡などはありません。東200mの所に胴塚があって、北東へ約300mの所に腕塚神社があります。

(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)

歴史人気ブログランキングに参加しています。

(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)

1180(治承4)年、福原遷都の際に、平清盛が平家一門の氏神として信仰している安芸の宮島の厳島神社をこの地に勧請しました。

雪見の御所に清盛が住んでおり、そのあたりに天皇、上皇、法皇の住まいを作る予定で、政務を行う場所は、2キロほど下がった大輪田の泊り当たりを考えていたようです。

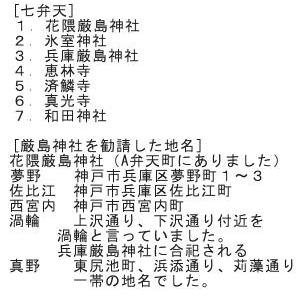

福原京の周り7つの地に厳島神社を勧請した地名は、花隈(はなくま 元は弁天町にありました)、夢野(ゆめの)、渦輪(うずわ 永沢の兵庫厳島神社に合祀されました)、永沢(ながさわ)、佐比江(さひえ)、西宮内(にしみやうち)、真野(まの)です。

現在、清盛七弁天と言われているのは、1花隈厳島神社(浜の弁天と呼ばれていました)、2氷室神社、3兵庫厳島神社、4恵林寺、5済鱗寺、6真光寺、7和田神社をいいます。

(参考資料:兵庫厳島神社案内板より)

清盛が勧請した地を現在の地名と合わせてみますと以下のようになります。900年も前の地名と現在の町名の場所とは、単純に同じ場所ということはできません。当時の地名は、今より広い地域を指していたと思われ、又、少しは場所も変わってきていると思われます。しかい、当時言われていた地名が今でも町名で残っているところもあります。

七弁天について書かれています。

和田神社HPは こちらから

(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)

歴史人気ブログランキングに参加しています。

(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)

今回紹介している東京の源平の史跡の最後です。

東京駅前の丸の内ビル街の中に平将門首塚があります。

将門は、父:平良将、母:県犬養春枝女(あがたのいぬかいのはるえのむすめ)の子であるが、生まれた年月日は不詳。平安時代中期の豪族で、父は下総国佐倉(現千葉県佐倉市)が領地と伝えられ、同市には将門町という地名も残っています。

将門は、下総で兵を起こし、坂東八ヶ国を平定し、自らを平新皇と称して政治の改革をはかったが即位後わずか2か月たらずで藤原秀郷、平貞盛らにより討伐された。享年38歳。これを「天慶の乱」といいます。原因は、確定していませんが、一族の争い、或いは、政治への不満からの戦いなどが言われています。

身分の低かった武士が力を見せた最初の戦いで、武士の台頭のはじまり、平清盛の時代へとつながっていきます。

(参考資料:敷地内の案内板、ウィキペディア)

平将門首塚:東京都千代田区大手町1丁目2番1号

平将門首塚

東京駅前の丸の内ビル群の中にあります。

江戸時代の寛文年間(1661年から1672年)、この地は、酒井家上屋敷の中庭であり、歌舞伎の「先代萩」で知られる伊達安芸・原田甲斐の殺害されたところです。

(説明板より)

酒井雅楽頭は、幕府大老。

伊達安芸は、仙台藩伊達 宗重(だて むねしげ)の通称である。

原田甲斐は、伊達藩の家老。

カエルの置物が多数あります。

・海外に赴任した官庁職員達が、「無事にカエル」、にあやかり赴任前にお参りにくる。

・左遷された会社員が、元の会社に無事に戻ってこられるように、蛙を供える。

・誘拐されたり、行方不明になった子供が無事帰ってこられるように、蛙を供える。

このような謂れがあります。

(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)

歴史人気ブログランキングに参加しています。

(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)

浅草寺境内の一画にありますので、特に、源平とは関係がありませんが紹介します。

浅草寺の草創に関わった土師真中知(はじのまなかち)、檜前浜成(ひのくまはまなり)・武成(たけなり)が主祭神です。明治の神仏分離により浅草寺とは別法人になり、明治元年に三社明神社に改称、明治5年に郷社に列し、明治6年に現在の浅草神社に改称した。

「三社さま」として親しまれている浅草神社ですが、上記の三人を神様としてお祀りしたことからそのようによばれています。

(参考資料:ウィキペディア)

浅草神社鳥居

本殿

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の舞台となった浅草で

主人公:両津勘吉の友情物語を祈念して設置されました。

装(よそおい)太夫碑など

川口松太郎句碑

久保田万太郎句碑 色々な句碑があります。

浅草神社のHPは こちらから

(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)

歴史人気ブログランキングに参加しています。

(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)

境内に掲示してある絵と説明文を使って、このお寺の歴史を紹介します。

1.浅草のあけぼの

浅草は、利根川、荒川、入間川が運ぶ土砂の堆積によって作られた。古墳時代には、漁民と農民が住んでいた小さな村でした。

2.ご本尊の示現

浅草寺縁起によれば、628(推古天皇36)年に、宮戸川(現在の隅田川)で魚をしていた檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)兄弟の網にかかった仏像があった。これが浅草寺本尊の聖観音(しょうかんのん)像である。

3.浅草寺の草創

この像を兄弟の主人・土師中知(はじのなかとも、「土師真中知」(はじのまなかち)とも)に見せた所、聖観世音菩薩像であることがわかり、土師中知は出家し、自宅を寺に改めて供養した。これが浅草寺の始まりという。観音像は高さ1寸8分(約5.5センチ)の金色の像であると言われるが公開されることのない秘仏のため、その実体は不明である。

4.慈覚大師(じかくだいし)中興の開山となる

ご本尊が示現して17年後、645(大化元)年に勝海上人が来られ、観音堂を建立しご本尊を祀られ、秘仏とされました。その後、857(天安元)年に慈覚大師が来られ、秘仏に変わる聖観音像を造られました。

5.平公雅(きんまさ)堂塔伽藍を建立

平安時代中期、942(天慶5)年、安房の国主であった平公雅が京に帰る途中に淺草寺に参拝し、次は武蔵の国守に任じられるように祈願したところ、その通りになり、お礼に堂塔伽藍を再建され、田畑を寄進されました。

6.源頼朝の参詣

1180(治承4)年、源頼朝は、平家追討に向かうために浅草の石浜に軍勢を揃えた際、浅草寺に詣で、戦勝祈願をしました。又、鎌倉鶴岡八幡宮造営に際しては、浅草から宮大工を招いています。

このように、武将や文人の信仰を集めた、浅草寺は、その名を全国に広まっていきました。

7.徳川将軍のあつい保護

1590(天正18)年、江戸に入った徳川家康は、浅草寺を祈願所として、寺領500石を寄進しました。1616(元和4)年には、家康を祀る東照宮の造営を認め、随身門(二天門)も建立されました。寛永年間に観音堂が炎上した際も徳川家光により、1649(慶安2)年に再建されました。昭和20年の東京大空襲で焼失し、現在の本堂は、昭和33年に再建されたものです。

8.江戸時代 境内と奥山の賑わい

江戸の繁栄とともに浅草寺の参詣者も増え、江戸一番の盛り場となりました。江戸文化の最盛期、境内には百幾つもの神仏の祠堂(しどう)が建ち並び庶民信仰の聖地となり、一方、奥山では、松井源水のコマ廻し、長井兵助の居合い抜き、のぞきからくり、辻講釈などの大道芸や見世物が参詣者を喜ばした。さらに、春の節分をはじめ、季節の行事は、大変な賑わいでした。

明治に入って、浅草寺の境内は、浅草公園となり、その第六区が興行街となって日本の映画史、演劇史の上に大きな足跡を残した。明治15年、鉄道馬車が開通し、同23年には、浅草一帯を眼下に望む凌雲閣(通称・浅草十二階 高さ52m)が開業されるなど、文明開化の先がけをほこった。

そして、2012(平成24)年には、近くに東京スカイツリー(634m 第二展望台450m 入場料3000円)が開業しました。

浅草寺から見える東京スカイツリーです

9.浅草寺の寺舞(じまい)

戦後の東京の復興は、浅草の復興でもありました。1958(昭和33)年に本堂が再建され、これを記念して「金龍の舞」(3月18日示現会・10月18日菊供養会・11月3日 奉演)、1964(昭和39)年に「福聚の舞(ふくじゅのまい)」、1968(昭和43)年に東京百年祭を記念して「白鷺の舞」が創作され、縁日に奉演されています。

浅草寺HPは こちらから

(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)m(__)m(^^)

歴史人気ブログランキングに参加しています。

(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)(^_^;)