承徳外八廟・普寧寺

避暑山荘の建設が始まってから、康熙帝、乾隆帝は山荘の周囲に次々と多くの寺院を建立した。1713年(康熙52年) 康熙帝 玄燁(げんよう)が六十歳の誕生日を迎えた時、モンゴルの王公たちが熱河に来て朝見し、うやうやしく礼拝しやすいように、溥仁寺、溥善寺を建立した。これは山荘の周囲に最初に建てられた寺院で、規模が小さく、乾隆帝在位時に建てられた寺院には遠く及ばなかった。乾隆帝は費用と大量の人力物力を惜しまず、避暑山荘の東側と北側の山麓に、ひとつ、またひとつと寺院を造営した。1755年(乾隆20年)から始まり、およそ三から五年毎に一寺建立した。1755年に普寧寺を建立、1760年に普佑寺を建立、1764年に安遠廟を建立、1766年に普楽寺を建立した。1767年2月普陀宗乗之廟の建設に着手、1771年8月に完成、工期は4年半で、この寺院の建設時間が最も長く、規模も最大であった。1770年広安寺建立、1774年殊象寺と羅漢堂を建立、1780年(乾隆45年)須弥福寿之廟を建立した。

以上、全部で11の寺院があった。そのうち10の寺がそれぞれ8つの「下処」(事務機構)により管理されたので、習慣上これら山荘の外側の寺院は外八廟と総称される。普佑寺、広安寺、溥善寺は既に廃棄され、羅漢堂は落雷で焼け、現存するのは七ヶ所である。

外八廟の建造には、一定の政治的歴史的背景があった。清王朝前期、国内の政治は安定し、農業、手工業、商品経済が発展し、いわゆる「康乾盛世」の時代が出現した。当時の国勢は強く盛んで、対外的には帝政ロシアの黒竜江流域の侵略に対して対抗、撃破する力があり、対内では、辺境地域のいくつかの民族の分裂分子の反乱を粉砕し、中国は統一した多民族国家として極めて強固であった。清王朝は「宇内(国内)統一」のため、中央政府の少数民族に対する連携と統轄を強化し、いくつかの政策を採用したが、宗教による連携こそが、重要な政策のひとつであった。清朝皇帝はモンゴル、チベットの両民族が信奉するラマ教を尊重し、広く寺院を建立した目的はここにあった。次に、外八廟の主要寺院について紹介する。

(一)普寧寺と中国最大の木造の仏像

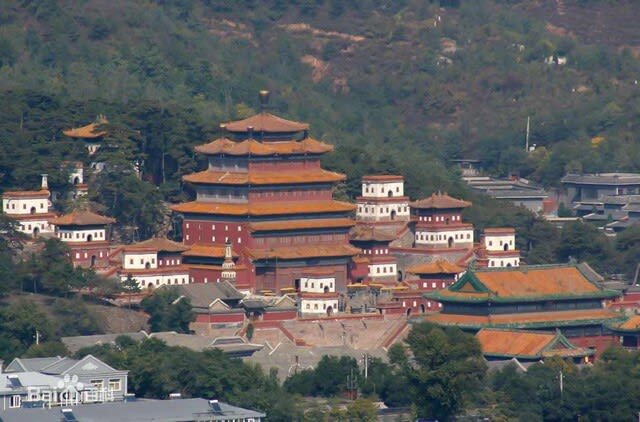

普寧寺は別名大佛寺と言い、熱河行宮の北東の山の斜面に位置している。この寺の建立は、北西側の境界を安定させることが直接関係している。

普寧寺大乗之閣

1755年(乾隆20年)清が出兵し、天山の麓のオイラト・モンゴル(厄魯特蒙古)のジュンガル部(准噶尔)の反逆者、ダワチ(達瓦斉)の反乱を討伐した。清軍が直接ダワチが防備するイリに攻め入ったので、ダワチは天山の南に逃げ、ウイグル族の首領、ホッジス(霍集斯)に捕えられ、清軍の大営に引き渡された。乾隆はこの度の反乱平定の勝利を記念するため、熱河にラマ廟を建立することを決定し、その名前を普寧寺とし、北西の辺境が「その居を安んじ、その業を楽しみ、永久に普寧が続く」という願いを込めた。この寺の山門の北の碑亭の中に、満州語、漢語、モンゴル語、チベット語の四つの言語で刻まれた、乾隆が著した『平定准噶尔勒铭伊犁之碑』には、この度の反乱平定の経緯が記されている。碑文の中に、こう書かれている。「衆く王公を建て、遊牧し各々安んじ」、「疆を分けて各々守り、相侵凌する毋れ」。各民族が仲良くし、辺境を安定させよという願望を表している。

その後、ジュンガル部の別の反逆者、アムルサナ(阿睦尔撒納)が帝政ロシアとの密約の下、再び公然と反乱を起こした。1757年(乾隆22年)清が軍を派遣し討伐すると、アムルサナは人心を得られず孤立し、恥知らずにもロシアへ逃亡し、間もなく病死した。それて乾隆帝は普寧寺に更に『平定准噶尔后勒铭伊犁之碑』を追加で立てた。碑文の中でこう言っている。「イリは既に(我が)版章(版図)に帰したからには、久しく安んじ善後策を執ろう。ここにもう定まっているものを、どうしてまた失うを宜しとできよう!」祖国が分裂するのを許さない決意をここに公表した。

早くも779年(唐の代宗の大歴14年)、当時の吐蕃王、赤松徳賛(ティソン・デツェン)は三摩耶寺、またの名を桑鳶寺(今の貢嘎県桑鳶区に位置する)を建立したが、これはチベット最初の仏教寺院であった。普寧寺はチベットの仏教聖地である三摩耶寺に似せて建立された。この寺の中心となる建造物の中の大乗之閣は、中に重さが120トンの木造の千手千眼観世音菩薩像があり、巨大な蓮華座に立ち、仏像の高さは22メートル余り、胸部の幅は6メートルある。大仏の両側には、二体の高さ16メートルの善才と龍女像が立っている。大仏の頭のてっぺんには、更に高さ1.5メートル余りの無量光仏がある。観世音は仏教の中で、「仏法は無辺」で、また「苦を救い難を救い」、「普く衆生を渡る」を楽しむ仏であり、我が国古典文学作品の中でも、しばしば観世音の姿が出現する。観世音が千手千眼仏と言われる所以は、それが四十四本の手を持ち、各々の手のひらの中にひとつの眼があり、更に仏教経典の中でいわゆる「二十五有(う)」の成数を乗じると、「千手千眼」となるのである。

普寧寺千手千眼観世音菩薩像

頭上の無量光仏

この千手千眼仏は、我が国の木造の仏像の中で最大のものである。伝説によると、この仏像は一本の古い楡の木から彫られたという。実際には、その内部は三層の楼式の構造となっていて、高く聳えるコノテガシワの大柱の周囲に、14本の支柱が立ち、且つ分厚い木の板が釘で打ちつけられ、この像の中心を組成し、更に麻布、膠(にかわ)、漆でしっかり覆って、その上から精緻な彫刻を施してある。大仏は高く大きく均整がとれ、造形が優美で、衣服、スカート、手に持った哈達(ハダ。チベット族が尊敬のしるしとして人に贈ったり仏に供える赤、白、黄、藍などの帯状の絹布)は何れも質感があり、この像は中国古代の木造彫刻芸術の傑作である。

(二)安遠廟とダシュダワ(達什達瓦)部の帰順(内遷)

安遠廟は避暑山荘の東側、普楽寺の北側の山の斜面の上に位置し、深い藍色の瑠璃瓦で頂が覆われ、建物は独特の風格を有している。この廟はイリ川の北のクルチャ(固尔札)廟に似せて建設された。それゆえまたイリ(伊犁)廟とも呼ばれる。

安遠廟普度殿

伝説では、乾隆帝がイリ地方で生まれた妃を娶り、彼女は山荘の暢遠楼に住んでいた。妃がホームシックにかかったので、乾隆は暢遠楼の向かいの丘の上に彼女のために故郷のクルチャ廟に似た廟宇を建てて郷愁を癒してやったという。しかしこれは伝説に過ぎず、実際には以下のような事情があった。

オイラトモンゴル(厄魯特蒙古)の一部族、ダシュダワ(達什達瓦)部は、祖国の統一という方針を堅持し、分裂に反対し、前後して達瓦斉(ダワチ)、阿睦爾撤納(アムルサナ―)と不撓不屈の戦いを行った。1755年、ダシュダワ部は積極的に出兵し、ダワチの反乱を平定する戦いを行った。同年秋、アムルサナ―の反乱後、ダシュダワ部は人数が少なく、勢力が手薄であることから、イリ東南の元々居住していた地区から移転させられた。当時、ダシュダワ部の首領、ダシュダワは既に死亡しており、部族の人々はダシュダワの妻に率いられ、清軍の駐留地、巴里坤(バルクル)に移った。乾隆帝はダシュダワの妻が反乱勢力に反対し、清朝に投降しようとしているに鑑み、「誠悃可嘉」(誠実ですばらしい)とし、「車臣黙爾根哈屯」(賢く知恵のある王妃の意味)の名を封じた。彼女は1756年バルクルで病のため亡くなった。この年、清軍がアムルサナ―の反乱軍を討伐した時、敗れて潰走した反乱軍がイリ川北のクルチャ(固尔札)廟を焼き払った。その後、ダシュダワ部は何度か転々とところを変え、1759年(乾隆24年)熱河に移った。清政府はダシュダワ部の宗教習慣を考慮し、1764年(乾隆29年)、彼らの駐留地の丘の上に、クルチャ廟に似せた形状で安遠廟を建設し、この部族の人々が参詣しやすいようにした。安遠廟の中心の建物である普渡殿の前の臥牌には、乾隆が作った『安遠廟瞻礼書事』牌が刻まれ、碑文の中で廟建立の経緯と清国西北地区統一の意義が述べられている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます