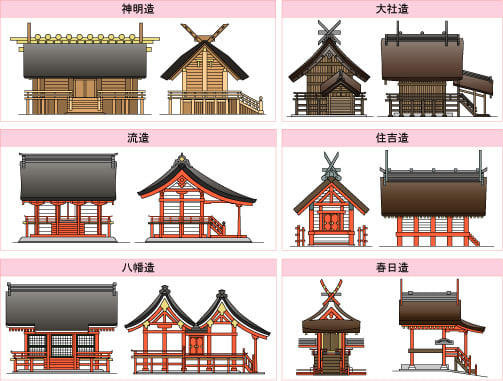

前回は、日本の神社建築固有の特徴を持った屋根として、春日造、流造、神明造、大社造を紹介しましたが、これらの屋根の構造が、切妻屋根の比較的単純なものであったのに対し、これからご紹介するのは、建物が複数になったり、屋根が寄棟造りになったりしていきます。

[八幡造 (宇佐八幡宮本殿)]

[石清水八幡宮(八幡造の本殿は手前の二階建て楼門の後方の建物)]

(石清水八幡宮、正面楼門、及び回廊)

□ 八幡造(はちまんづくり)神社建築 九州・大分県の宇佐八幡宮、京都の石清水八幡宮を代表とする神社建築様式。切妻屋根、平入り(屋根の棟方向が正面)で、前後の二つの建物で構成される。前殿の屋根は「流造」(ながれづくり)と同様、庇(ひさし)の位置まで延びている。屋根は桧皮葺き。前殿と後殿の間に部屋が設けられている。前殿には椅子が、後殿には帳台が置かれている。帳台とは、帳(とばり)を架け渡した一種の寝台である。神様は、昼間は前殿におられ、夜になると後殿に移動して休まれると言われている。

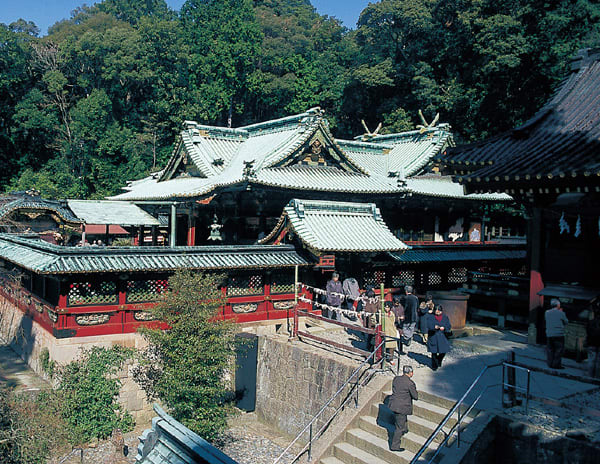

[権現造 (久能山東照宮本殿全景)]

(久能山東照宮本殿)

[権現造 (北野天満宮拝殿)]

[権現造 (北野天満宮正殿)]

□ 権現造(ごんげんづくり)神社建築 「八幡造」を基に、発展した神社建築様式である。寄棟造り、平入りで、前後に二つの建物があり、その真ん中を貫いて寄棟造り、妻入り(妻面を正面とする)の建物が建っている。屋根は桧皮葺きのもの、瓦葺きのもの等がある。後殿が正殿で、前殿は拝殿である。静岡県久能山東照宮を起源とする。ここで祭られているのは江戸幕府を開いた徳川家康であり、家康の忌み名が「東照大権現」であることから、「権現造」と呼ばれる。

京都北野天満宮本殿も権現造の建物である。権現造は構造上、棟の数が多いので、このような建築様式は「八棟造」とも呼ばれる。「棟」とは、屋根の上の水平となった部分で、「八棟」とは、棟がたくさんあるという意味である。実際には、正確に数えると、棟は全部で7つであるが、ぱっと見た印象では、屋根の斜面が大変たくさんあるように感じられる。

[祇園造 (八坂神社本殿)]

□ 祇園造(ぎおんづくり)神社建築 京都の八坂神社でのみ使われている建築様式である。後方の正殿と前方の拝殿の二つの建物から成るが、屋根は二つの建物を跨いで一つの大きな寄棟造りの屋根で覆われており、平入り(棟の方向が正面)である。正面には更に庇(ひさし)が取り付けられている。側面にもやや小ぶりな庇が取り付けられている。屋根は桧皮葺きである。

この他、これらの建築様式の変形版もありますので、訪問された神社の屋根をじっくり観察してみてください。

今回は以上です。

尚、全文中国語のプログも公開していますので、そちらもご覧ください。

http://inghosono.blogspot.jp/![]()

にほんブログ村

そうしたら、なんと!中国語の説明が!

大変参考になりました。ありがとうございました。