ハクガン

2週間前の日本の西の端、与那国から、「また行くの!?」という妻のあきれる声を物ともせずに、北海道十勝地方に秋の渡りのガン類を求めて遠征してきました。北海道には大体は個人で出かけますが、目的とするハクガン等のポイントはよくわからないので、ALPNツアーに頼り切りで出かけてきました。おかげで、目的とするハクガンとライファーのシジュウカラガンにヒシクイ、マガンに会うことができ、十勝岳のナキウサギにも会うことができました。2回に分けてアップしたいと思います。

初日の10月19日、旭川空港に降り立ち、すぐにバスに乗り込み、先ずは、ナキウサギの住む十勝岳に向かいました。考えてみると秋に鳥を求めて北海道に来るのは初めてで、紅葉した木々と雪をかぶった山々の景色が素晴らしく、この季節もいいもんだと、ますます北海道に惚れ込んでしまいました。景色を堪能しながらポイントに到着すると雪を頂いた十勝岳、美瑛岳の眺めが素晴らしい!写真は、少し蒸気をあげている十勝岳です。

少し山を歩いて、ナキウサギがいるというガレ場で待ちましたが、なかなか姿を見せません。時折遠くで、初めてのナキウサギの鳴き声が聞こえてきますが、姿は見えません。ホシガラスが鳴きながら飛んでいったり、ヒガラが目の前に現れたり、ハイタカが舞ったりしているうちに、少し離れた松の下にやっと現れてくれました。一度現れると、食料となる草などをねぐらに運ぶ姿などを頻繁に見せてくれますが、チョロチョロして、突然現れたりするので、写真には苦労しました。やっと写せた一枚です。耳は短く、原始的な風貌ですね。よく見ると後ろの岩が人かゴリラの顔で、肩に乗っているように見えませんか?

もはや夕刻が迫ってきたので、ポイントを後にして山を降りていきます。振り返ると夕日を浴びた山々が本当に綺麗です。紅葉した木々で赤いのか、夕日に染まって赤いのかは、よくわかりませんが、遠くに旭岳が浮かび上がります。

十勝岳の上には、お月様も現れて、幻想的な雰囲気を醸してくれます。

白金温泉に一泊した翌朝、朝食前にホテルの近くを散策すると、ハシブトガラ、ゴジュウカラ、シジュウカラ、コゲラ、亜種ミヤマカケスなどが現れ、ヤマゲラ2羽がホテルの前を通り過ぎて行きました。少し歩いて行くと何かの木の実に鳥が集まっており、ヤマゲラ♀もいました。

朝食後、宿を出発し、富良野などの景色を楽しみながら、帯広市に到着。市内の公園で小鳥たちを探鳥。シマエナガ、ヒガラ、アカゲラ、ハシブトガラ、ゴジュウカラ、ビンズイ等が出ましたが、被写体で人気だったのは、エゾリス。あちこちにいて、サービスしてくれます。

お昼をいただいて、いよいよ十勝平野を南下し、本ツアーの目的であるハクガンを探しに行きます。広大な平野を走っていきますが、どこを走っているのやらさっぱりわかりません。海が近くなって、やっとヒシクイにお目にかかれました。十勝平野は、マガンの渡りコースではないとのことで、ヒシクイがメジャーのようです。走るとあちこちで見かけます。

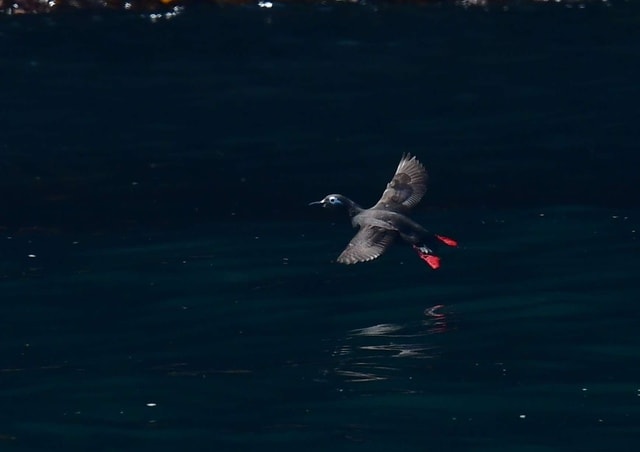

しかし、目指すハクガンはなかなか現れません。「去年はこの辺に居たんだけどなー」、「先週来た知り合いは見つけられなかったようだ」等とガイドのIさんの口から不安になるよう言葉も出てきます。時々白い鳥がいますが、でかいオオハクチョウかタンチョウ。散々探し回って、やっと、それらしい70羽ほどの群れを発見。間違いなくハクガンの群れです。やっと見つけたのもつかの間、すぐに飛び立ち始めて、次々に一団が通過していきます。少し灰色の個体は幼鳥で、だいたいガン類は家族単位で行動しているようです。

飛び去ったので、別の場所に移動し、川のそばでカモやタンチョウを見ていると、上空をマガンが通過していきます。

すると、ハクガンの一団もこちらに向かって飛んできましたが、上空は通過してくれず。

もちろん数の多いヒシクイもねぐらに向かっているのか上空を通過していきます。

そして、日も暮れようとしているので、鳥見を終えて、今日の宿、十勝温泉に向かいます。次回は十勝平野の後編をアップします。