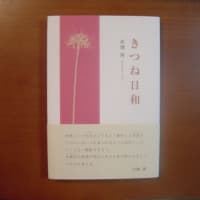

『夏空彦』は大辻隆弘さん(未来、レ・パピエシアン)の第五歌集。

2007年7月25日、砂子屋書房発行。定価3000円+税。

カバーの青花のモチーフが印象的で、しかも濃緑の帯が渋い。

歌集冒頭にこのような歌がある。

・五十鈴川のみなもとふかく辿りきて高麗広(かうらいびろ)といふ字にあふ

この歌の「字」は「あざ」と読む。

この「五十鈴川」は広辞苑にも大辞林にも載っている伊勢の川なのだが、

広辞苑(第四版)には「神路山に発源し」とあるし、

大辞林(第三版)には「志摩半島の剣峠に発し」とある。

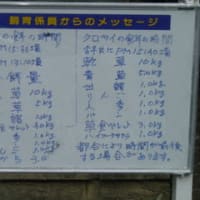

それで、家にある「宮川水系」の資料をあたってみた。

昭和六十三年製の古い資料になるが、「支川五十鈴川は三重県伊勢市の称宣山を源流とし」とあって、どれもこれもばらばらである(悩)。

ともかく、その古い資料の地図には「高麗広」が載っていて、雨量観測所が置かれていることになっている。

そこで、今度は仕方なくネットで国交省の「川の防災情報」のところを調べると、

「三重県伊勢市宇治今在家町高麗広」に雨量観測所があるのがわかった。

ただ、その読み方が「こうらいひろ」(旧かなにすると、かうらいひろ)になっている(悩)。

と、まあ、こんな具合にこの歌集の一首目から、思いがけず

あれこれ資料をさかのぼってしまって、

いや、川も歌も源流をさかのぼっていくと思わぬものに

たどり着くものよ、と思ったのだった。

そのあと、宮川水系の地図を眺めていると、歌集の三首目に歌われている

「牛草山」なども見つかった。

・ひめしやらの肌つやつやと匂ひたつ牛草山を登りて下る

姫沙羅はナツツバキ属の落葉高木で、樹皮は淡赤褐色。ところどころ樹皮ははがれるが、なめらかな感じを持つ。

こんな具合に、細かいところにも大辻さんらしい観察が働いているが、決して細かい技の歌ばかりがならべられているわけではない。

全体を通して読むと、特に前半は、何度も歌の韻律の「うねり」の力にさらされているような心地になる。

ぜひ実際に手にとって、この歌集を噛みしめるように味わってほしいと思う。

・七回の表が終り雲の間のひかりはサードベースをよぎる

・うすべにのすすきの花穂を雨は打つ旅のなかばにあふ朝のあめ

・表象の鹿がかぼそき脚を立て言葉の埒を越えむとしたり

・黒壁のつらなるむかう青曇る伊吹は見えてその広き裾

・比良とほく見えたるみづうみのうへに昼すぎてより雲はつどひ来

・悲しみと歩いてをればかなしみのさ迷ふはてのゆくへかわれは

・斑鳩はうすらに曇り幾千の仏のからだまどろむところ

・都落ちしたやうな我(あ)に早咲きの梅うすらなるみどりにひらく

2007年7月25日、砂子屋書房発行。定価3000円+税。

カバーの青花のモチーフが印象的で、しかも濃緑の帯が渋い。

歌集冒頭にこのような歌がある。

・五十鈴川のみなもとふかく辿りきて高麗広(かうらいびろ)といふ字にあふ

この歌の「字」は「あざ」と読む。

この「五十鈴川」は広辞苑にも大辞林にも載っている伊勢の川なのだが、

広辞苑(第四版)には「神路山に発源し」とあるし、

大辞林(第三版)には「志摩半島の剣峠に発し」とある。

それで、家にある「宮川水系」の資料をあたってみた。

昭和六十三年製の古い資料になるが、「支川五十鈴川は三重県伊勢市の称宣山を源流とし」とあって、どれもこれもばらばらである(悩)。

ともかく、その古い資料の地図には「高麗広」が載っていて、雨量観測所が置かれていることになっている。

そこで、今度は仕方なくネットで国交省の「川の防災情報」のところを調べると、

「三重県伊勢市宇治今在家町高麗広」に雨量観測所があるのがわかった。

ただ、その読み方が「こうらいひろ」(旧かなにすると、かうらいひろ)になっている(悩)。

と、まあ、こんな具合にこの歌集の一首目から、思いがけず

あれこれ資料をさかのぼってしまって、

いや、川も歌も源流をさかのぼっていくと思わぬものに

たどり着くものよ、と思ったのだった。

そのあと、宮川水系の地図を眺めていると、歌集の三首目に歌われている

「牛草山」なども見つかった。

・ひめしやらの肌つやつやと匂ひたつ牛草山を登りて下る

姫沙羅はナツツバキ属の落葉高木で、樹皮は淡赤褐色。ところどころ樹皮ははがれるが、なめらかな感じを持つ。

こんな具合に、細かいところにも大辻さんらしい観察が働いているが、決して細かい技の歌ばかりがならべられているわけではない。

全体を通して読むと、特に前半は、何度も歌の韻律の「うねり」の力にさらされているような心地になる。

ぜひ実際に手にとって、この歌集を噛みしめるように味わってほしいと思う。

・七回の表が終り雲の間のひかりはサードベースをよぎる

・うすべにのすすきの花穂を雨は打つ旅のなかばにあふ朝のあめ

・表象の鹿がかぼそき脚を立て言葉の埒を越えむとしたり

・黒壁のつらなるむかう青曇る伊吹は見えてその広き裾

・比良とほく見えたるみづうみのうへに昼すぎてより雲はつどひ来

・悲しみと歩いてをればかなしみのさ迷ふはてのゆくへかわれは

・斑鳩はうすらに曇り幾千の仏のからだまどろむところ

・都落ちしたやうな我(あ)に早咲きの梅うすらなるみどりにひらく