『宇宙刑事ギャバン』は1982年3月から'83年2月まで、テレビ朝日系列の金曜夜7時30分枠で全44話が放送された、東映の制作による特撮テレビドラマ。

ディアゴスティーニ・ジャパン社が『メタルヒーローDVDコレクション』としてDVDマガジンを隔週ペースで発行しており、例によって特別価格の第1巻だけ買わせて頂きました。

このブログの読者さんならご存知かと思いますが、本作は『宇宙刑事シャリバン』『宇宙刑事シャイダー』と続く「宇宙刑事三部作」の第1弾であり、さらに1998年まで続いた「メタルヒーローシリーズ」の原点でもあります。

クレジットに「原作 八手三郎」と表記されてるけど、これは『太陽にほえろ!』の「原作 魔久平」と似たようなもんで東映テレビ班の共同ペンネーム。元は『仮面ライダー』シリーズで知られる平山亨プロデューサーの別名義だったそうです。この前レビューした『ザ・カゲスター』も「原作 八手三郎」になってました。

説明しよう! ふだんは乗馬クラブで働くゴリラ顔の好青年・一条寺 烈(大葉健二)の正体は、もっとゴリラ顔の宇宙刑事=ボイザー(千葉真一)が派遣先の地球で日本人女性とチョメチョメしてつくった息子であり、失踪した父に代わって地球を護るべく銀河連邦警察からやって来た宇宙刑事=ギャバンなのだ!

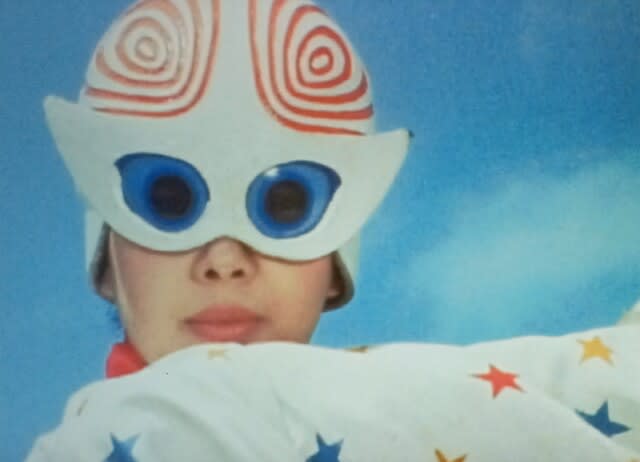

一条寺烈がスーツ装着コード「蒸着!」指令を発することにより、地球衛星軌道上の亜空間内にいる超次元高速機「ドルギラン」のコンピュータが作動し、粒子状に分解され瞬間的に電送されてくる特殊軽合金「グラニウム」が烈の身体に吹き付けられ、わずか0.05秒間でアーマーの装着を完了するのだ!

……てな感じで、主人公の「変身」に科学チックな理屈をこじつけ、そのプロセスを具体的に映像化することで(雰囲気だけにせよ)リアリティーを示したことが、従来のヒーロー番組にまとわり付いてきた「子供だまし」のイメージをみごと払拭!

本放映当時すでに高校生だった私も「これなら毎週観ても(それをクラスメイトに知られても)恥ずかしくない」って感じたし、実際、金曜夜のテレビ鑑賞は『カックラキン大放送』をやめて『宇宙刑事シリーズ』→『太陽にほえろ!』がルーティンになりました。

主役のヒーローだけじゃなく、敵の宇宙犯罪組織「マクー」が送り出す怪人や戦闘員たちのデザインも格段にスタイリッシュ化し、従来の「子供だまし」イメージを打破してくれました。

これはもう完全に、アメリカのSF映画『スター・ウォーズ』や『エイリアン』が起こした革命による恩恵でしょう。デザインだけじゃなく、当時「SFX」と呼ばれた特撮技術の進歩にも目を瞠るものがありました。

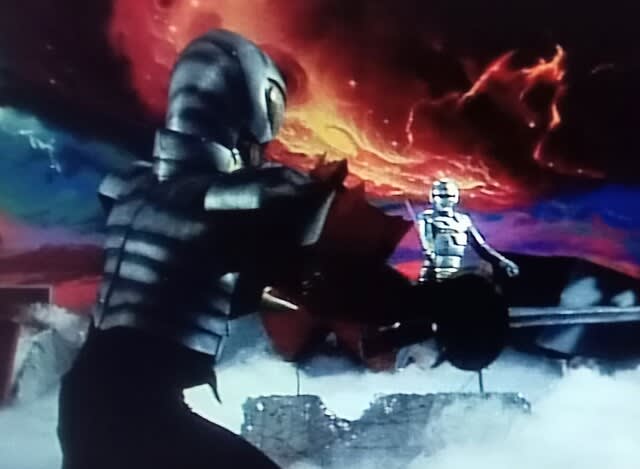

そしてもう1つ、敵組織が毎回ギャバンを誘い込む異次元ワールド「魔空空間」の斬新さ!

どういう理屈だか解んないけど、その空間内だと敵怪人のパワー&スキルが3倍までアップされちゃう!

もしかすると、天気に左右されないし移動も要らない、スタジオのブルーバックでぜんぶ撮れちゃうから「便利で安上がり」ってな裏事情があったのかも知れないけど、これも非科学的なアクションに何となく説得力を持たせた(『マトリックス』の仮想空間に匹敵する)画期的なアイデアじゃないでしょうか?

ビジュアル的にもメリハリがつくし、何より日常風景の泥臭さを完全に払拭した功績は大きい!

しかもこれ、CGじゃないですから! ミニチュア撮影やオプティカル合成、マットペインティング等を駆使したアナログ(手づくり)特撮の、言わば到達点。

ジャパンアクションクラブによる殺陣とその見せ方(撮影や編集のテクニック)も『ロボット刑事』の頃より格段に進歩してるし!

今までのヒーロー物とは全然違う!って当時ホントに感じたし、やがて『仮面ライダー』や『ウルトラマン』のシリーズも「子供だまし」を卒業していく大きなキッカケになった作品が、たぶんコレ。

いや、子供だましって言うより、以前のヒーロー物が嘲笑されがちだったのは、創り手が子供たちに媚を売り過ぎたから。子供の目線に降りて創ろうとし過ぎたんですよね。子供からすれば「子供扱い」されるのが一番不愉快なのに!

そういう思いをしながらヒーロー物を観てきた世代が成長し、この『宇宙刑事シリーズ』あたりから創り手側に参入してきた。たぶん、そういう事でしょう。

↑レギュラーキャストはギャバン=大葉健二のほか、銀河連邦警察の最高責任者=コム長官に西沢利明、その秘書=マリーンに名代杏子。

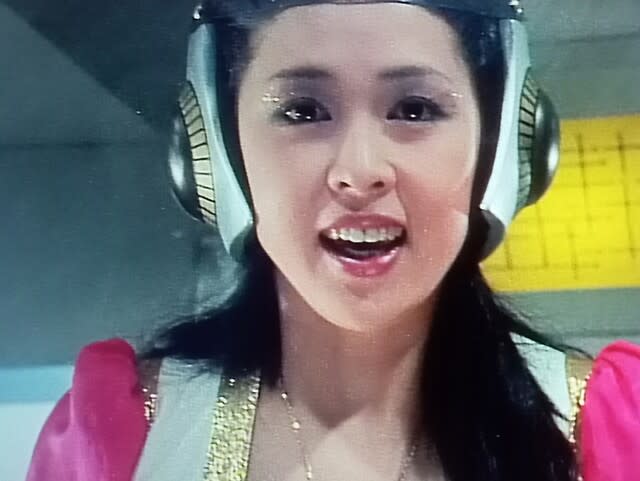

↑そしてコム長官の愛娘にしてギャバンのパートナー=ミミーに、叶和貴子!

↑どうやら好意を寄せてくれてて、頼みもしないのに地球までついて来た上、こんなコスチュームでベタベタされた日にゃあ、ギャバンも父に倣ってチョメチョメするしかありません。

叶和貴子さんは当時26歳ぐらい。和服がよく似合う女優さんゆえ時代劇への出演が多く、刑事に類する役は本作のミミーが唯一だったかも知れません。