仕事がオフだった先日、買っておいたDVD “KORCZAK” を見た。アンジェイ・ワイダ監督の、1990年の白黒映画。(邦題は『コルチャック先生』だが、残念ながら日本ではDVDが出ていないようだ。)

主人公のヤヌシュ・コルチャック(Janusz Korczak)は、実在したポーランド系ユダヤ人の小児科医で、作家で、ジャーナリストで、教育研究家で、孤児院院長。

映画は第二次世界大戦が勃発し、ワルシャワで自らが運営する孤児院が次第に苦境に追い込まれていく中、200人近いユダヤ人孤児たちのため奮闘するコルチャックの姿を描く。

1940年秋、孤児院はワルシャワのゲットーへの移転を命じられる。狭く粗悪な環境へと押し込まれ、食料を始めとする必需品が乏しくなる中、子供たちのため必死で日常を保とうとするコルチャックと孤児院のスタッフ。

「ある者は賭け事を好み、ある者は女性を好む。私が好むのは子供だ。私が子供たちを世話するのは、彼らのためではない、自分のためだ。私には子供たちが必要なのだから。」

国際的に高名な名士であるコルチャックには、各方面から逃亡援助の申し出が来る。が、「子供たちを見捨てることなどできるわけない」と、コルチャックは固く拒み続ける。

1942年8月5日の朝。「孤児たちは強制収容しない」と約束されていたにもかかわらず、とうとう192名(196名という説も)の孤児たちのトレブリンカ強制収容所送りの命令が来る。

「死が避けられない運命であるならば、せめて子供たちに、恐怖のない尊厳ある死を与えてやりたい。」

コルチャックとスタッフたちは、遠足に行くので一番いい服を着、お気に入りの本やおもちゃを持ってくるよう子供たちに言う。

「子供たちはちゃんと歩くから、警備の犬を遠ざけてくれ。」 コルチャックの要求をのみ、ドイツ兵は吠え立てるシェパード犬たちを連れ去る。

コルチャックの支持者は、彼に逃げるよう、最後の必死の嘆願をするが、コルチャックは一蹴する。(約12名ほどいた孤児院のスタッフたちも、孤児たちと一緒に行かなくてもいいと言われたが、子供たちを置いて去る者はいなかったそうである。)

* * * * * * * * * * * * * * *

コルチャックを先頭に、遠足に行くと信じた子供たちは、喜色満面で歌いながら移送のための集合場所へと歩いたという。

『ウィキペディア』によると、『戦場のピアニスト』ウワディスワフ・シュピルマンは、コルチャックと孤児たちの行進を目撃した。

“8月5日頃のことだった。ヤヌシュ・コルチャックと孤児たちがゲットーを離れるところに、たまたま出くわした。孤児たちの収容所送りの命令はその朝突然やって来た。コルチャックには収容所行きの命令は下っていなかったから、助かるチャンスはあった。しかし彼は、自分も一緒に連れて行くようドイツ兵を説得した。それまで長いこと子供たちと暮らしてきた彼には、最後の最後に子供たちを自分抜きで行かせることなどできなかったのだ。子供たちを安心させてやりたい。彼はそれだけを望んでいた。

彼は孤児たちに、田舎に遠足に行くのだから明るく元気でなければならないと言った。息の詰まるようなゲットーから、ようやく郊外の花咲く草原や、水浴びできる小川や、木の実やキノコでいっぱいの森に出掛けられる。一番いい服に身を包んだ子供たちは、2人ずつ並んで嬉しそうに出てきた。子供たちを誘導することになっていたのは、子供好きなナチス親衛隊員だった。12歳くらいの少年がヴァイオリンを抱えているのを見た彼は、少年に、行進の先頭で何か弾くように告げた。そうして彼らは歩き出した。私が子供たちを見たとき、彼らは皆、笑顔で歌っていた。最も幼い幼児二人を抱えたコルチャックは、何か面白いことを言って二人を笑わせていた。

ガス室に送り込まれた子供たちの喉がガスで締めつけられ、希望が恐怖に変わりつつあった中でさえ、老医師は最後の力を振り絞って子供たちに、「みんな、大丈夫だよ。すべてよくなるからね・・・」と囁いたに違いない。生が死へと移行するとき、子供たちが恐怖を感じることがないように。”

こちらは同じくコルチャックと孤児たちの行進を目撃した、ジョシュア・ペーレの記述。

“奇跡が起こった。200人の子供たちは、泣き出すことはなかった。死を宣告された200の無垢な魂は、すすり泣くこともなかった。逃げ出す者もなかった。保護され守られると信じ、先生であり指導者であり父親であり兄であるヤヌシュ・コルチャックにしっかりとしがみついていた。子供の手を引き、無帽で皮のベルトを締め、長いブーツをはいたコルチャックは、前屈みで行進していた。彼の後に、数名のスタッフと200人の子供が続いた。どの子も清潔な、よく手入れされた服を着ていた。”

* * * * * * * * * * * * * * *

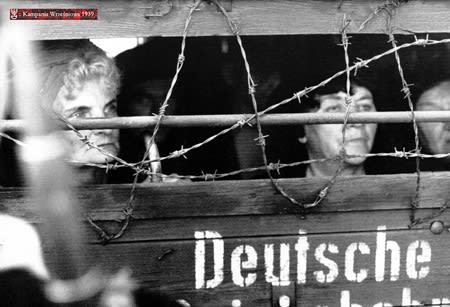

家畜貨車に詰め込まれるユダヤ人たち。

コルチャックの孤児たちは、整然と貨車に乗り込んでいく。

動き出した貨車は、トレブリンカ強制収容所に向けて走り出す。その後のコルチャックと子供たちの運命は定かではない。

戦後しばらくして、コルチャックと子供たちは途中で助け出されて助かった、という噂が流れたそうだ。が、噂には根拠はなく、彼等は皆トレブリンカに着いて間もなくガス室に送られたと考えられている。

ワイダ監督はしかし、映画のラストに特別なシーンを付け加えた。動き出した列車はやがてスローモーションになり、コルチャックと子供たちの乗った最後尾の貨車だけが切り離される。停止した貨車の扉が開き、子供たちが一人、また一人、貨車から飛び降りてくる。

ダビデの星の旗を高く掲げ、コルチャックと子供たちは、靄に煙る草原へと消えてゆく。 ・・・・・

消えゆく映像に「コルチャックは1942年8月にトレブリンカのガス室で死んだ。」という字幕が重なり、映画は終わる。

* * * * * * * * * * * * * * *

ワイダ監督は、コルチャック医師の映画を製作することを長年望んでいた。1970年代にアメリカのプロデューサー達と親しくなった時、コルチャックの映画 を “アメリカ版ドクトル・ジバゴ” として製作する企画が持ち上がった。コルチャック役にはリチャード・ドレイファスを起用し、1905年の日露戦争からト レブリンカでの死に至るまでのコルチャックの半生を描く。ワルシャワのゲットーは、映画の一部にしか登場しない。しかしワイダ監督は、気を変えた。コルチャック医師のゲットーでの年月は、ポーランド人の監督によって、ポーランドの観客を念頭に置いて撮影されなければならない。有名なアメリカ人俳優を使えば興業的なヒットを望めたかもしれないが、ワイダ監督はそうする気にはなれなかった。「自分のような監督が、一体何を怖れているんだ?」ワイダ監督は自問した。「そうだ、国籍のない映画を作ることを怖れているんだ。」異なる言語を話す異なる土地からきた監督と、脚本家と、俳優たちによって作られた映画。うまく行くとは思えなかった。

1990年になってようやく製作が叶ったこの映画は、コンペティション不参加作品としてカンヌ映画祭で上映されたとき、「事実と異なる」「空想的な」ラストシーンが原因でバッシングに遭った。特に辛辣だったのは、フランスの批評家たち。「あのラストシーンは、ユダヤ人虐殺に協力的あるいは無関心だったポーランド人がその恥をオブラートで包もうと企てたものでしかない」と憤りを露わにした。当時フランスでは反ユダヤ主義が社会問題化していたことも、バッシングの一因だったのかもしれない。

対照的にイスラエルの批評家は、ワイダ監督のラストシーンを「希望の象徴」として賞賛。ワイダ監督によると、イスラエルの文部省は映画を学校のカリキュラムに加えたそうである。

ワイダ監督自身は、あのラストシーンが物議を醸したことに戸惑いを感じたという。

「歴史的事実を変えたり隠したりする意図は全くなかった。コルチャックと子供たちは、字幕に記されたように、トレブリンカのガス室で死んだのだから。

しかし映画には、観客に事実以上のものを与える義務があると私は考える。トレブリンカに向かう列車のショットで映画を終わらせる意図は、私にはまったくなかった。そんなシーンで映画を終わりにしたら、コルチャック医師のあらゆる献身はブラックホールに消え失せてしまったように私は感じただろう。ガス室で子供たちが死にゆく様を見せることほど簡単なことはなかった。観客の心を揺さぶるシーンになっただろう。誰もが泣いただろう。しかし、我々にはそれを見せる権利があるのか?映像芸術の目的はそこにあるのか?映像芸術には、何か別の手段はないか?

時には芸術は、事実をきっちり見せずに他の可能性を探しながら終わることも必要だ。子供たちがガス室で死なずに、どこかより良い世界へ行ったのだと想像することは、私には美しいことに思える。フランスやポーランドに存在した反ユダヤ主義の古傷は、もっとずっと早くに癒されるべきだった。しかしポーランドの場合、共産政権があらゆる手段を使って邪魔をしたため、現在に至ってもその古傷は癒されていない。映画が批評されることは予期していたが、私の『善き意図』に疑問を持たれるのは心外だ。」

・・・事実に反するラストシーン。でも私は、このラストのおかげで救われた気持ちになりました。彼等が自由へと向かって消えていくあのシーンのおかげで、(・・・でも、もしかしたら・・・?)と淡い希望を持つことができるから。あるいはワイダ監督は、彼等は全員ガス室で死にはしたけれど、少なくとも彼等の魂はあのラストシーンのように自由で安らかだった。そんな風に、観客に思って欲しかったのかもしれません。

誰もがコルチャック医師と子供たちはガス室で死んだことを知っている。トレブリンカに向かう列車の映像で映画が終わっていたら、それはただのドキュメンタリー・ドラマです。

残念ながらこの映画、ポーランドでは商業的ヒットにはならなかったそうですが、私は大いに考えさせられたし感動もしました。人類は利口でないので、地球上から戦火が消えることはないと私は思っています。だからこそ、戦争の悲惨さを忘れないために、こういう映画が製作され後世に伝えられることは、とても大切なのです。