平久里中地区は、南房総市役所の北東約10kmのところ

南房総市役所を東へ出ます、約1.4kmで県道185号線に合流して東関道館山線の高架を潜って更に東へ進みます

約8.3km道成りに進んで、安房郡市消防本部 館山消防署犬掛分遣所前で左(北)へ県道88と258号線の複合路です

約700mで県道258号線を左へ別けて、県道88号線を進みます

約2.4kmで、県道左に平群天神社の参道入口です

脇の駐車スペースに 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

鳥居の上に見えるのは房総の名山・伊予ヶ岳です

平群天神社の社號標です

「とみさん・ふるさと自然のみち」の案内図です

伊予ヶ岳遊歩道入口のプレートです、登山者用駐車場は平群天神社境内にあります

参道進むと、参道左手に目的の夫婦クスノキが縦に並んでいます

手前のクスノキ大木です

説明版です

南房総市指定文化財

平群天神社くすの木

昭和39年11月5日指定

天神社参道にそびえるこのクスノキは、約1000年前に住民が植えたものと言い伝えられる。

手前のクスノキは幹周435cm、樹高15m、神社寄りのクスノキは幹周425cm、樹高25mである。

両者を「夫婦クスノキ」と呼び、手前を「女木」神社寄りを「男木」といい、御神木となっている。

また、この「夫婦クスノキ」の樹霊にまつわる言い伝えには、伊予ヶ岳に住んでいたといわれる天狗の伝説が多数ある。

南房総市教育委員会

「女木」を東側から

北東側から

南南東側から「男木」です

北東側から

北側から

参道奥側から二本を見ました

平群天神社へお参りして行きましょう

手水舎です

拝殿です

本殿です

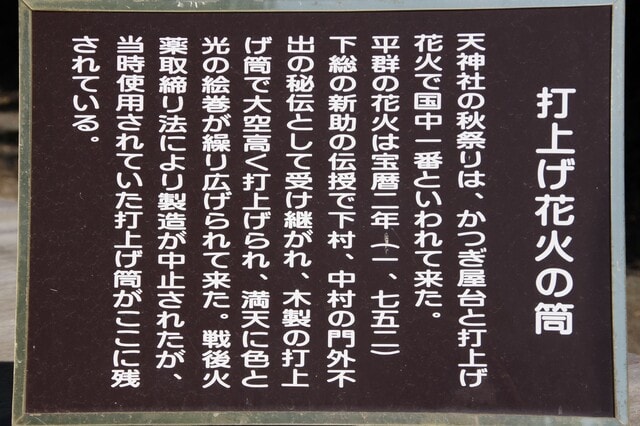

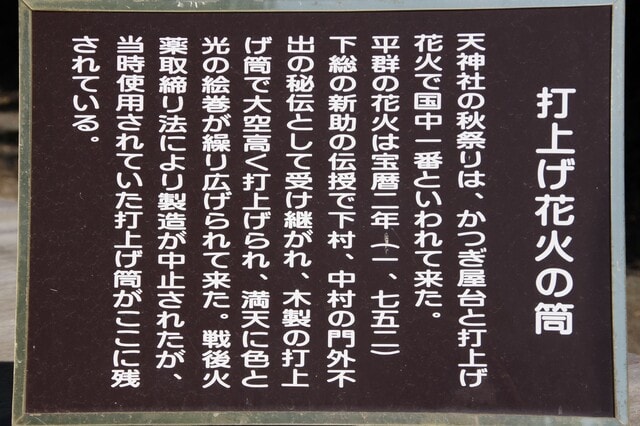

説明版です

天神社

富山町平久里中207番地

1、祭神 菅原道真公

木花之佐久夜毘売命

天照大日孁貴命

建御名方神

1、例祭 1月25日 大祭典

6月25日 小祭典

(10月24日)神輿渡御 宵祭

10月25日 大祭典

12月25日 大祓

1、由緒 室町時代文和2年(1353)細川相模守が霊夢により、京都北野天神をこの地に勧請し、平群9邑の鎮守として信仰を集めていた。

天正14年(1588)里見義頼公の命で、大工飛騨守家助により本殿が改築され。

貞享4年(1687)幣殿・拝殿が改築され。

更に文化5年(1808)神照寺法印宥弘により再建された。

明治6年郷社に列せられた。特に学問の神として広く信仰されている。

1、社宝 御神像

長享3年(1489)寿命長遠祈願として領主禅栄が奉納。

平久里天神縁起絵巻 3巻

明徳3年(1393)~文安3年(1446)の頃、神照寺住職宥源によって納められた。菅原道真の一代記で、昭和37年県有形文化財に指定された。

御神鏡 黄銅製 作者 伝来 不詳

拝殿東側には打ち上げ花火の筒です

説明書きがありました、火薬取締法のため使えなくなったそうです

東側には神照寺観音堂です

軒下の額です

俚謡碑です

説明書きです、祭りで唄われた歌の歌詞です

伊予ヶ岳説明版です、クスノキの説明版にあった天狗伝説もあります

伊予ヶ岳(嶽)

伊予ヶ岳は、標高336.8mで富山・御殿山とともに富山三山の一つで”岳”と呼ばれるその山容は、高く険しく奇岩がそびえ立つ、南房総の名山である。

幕末期江戸の文人梁川星嶽らは、その景観を漢詩に託して賞め称えている。

山名の由来は、阿波斎部氏のふるさと四国の最高峰石鎚山・別名「伊予の大岳」からでていて、頂上の小平坦地には少彦名命をまつる石祠が安置されている。

県立自然公園の指定をうけ、割れた岩峰からの眺望はすばらしく全方位におよぶ。登山所要時間は、4~50分「山歩きには県下最適」というお墨付きをもらっている。

頂上近くには、雨乞いの青龍権現がまつられ、中腹には頼朝ゆかりの「鳩穴」がある。また、ふもとの天神社とともに、天狗伝説が語りつがれている。

では、次へ行きましょう

南房総市役所を東へ出ます、約1.4kmで県道185号線に合流して東関道館山線の高架を潜って更に東へ進みます

約8.3km道成りに進んで、安房郡市消防本部 館山消防署犬掛分遣所前で左(北)へ県道88と258号線の複合路です

約700mで県道258号線を左へ別けて、県道88号線を進みます

約2.4kmで、県道左に平群天神社の参道入口です

脇の駐車スペースに

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

鳥居の上に見えるのは房総の名山・伊予ヶ岳です

平群天神社の社號標です

「とみさん・ふるさと自然のみち」の案内図です

伊予ヶ岳遊歩道入口のプレートです、登山者用駐車場は平群天神社境内にあります

参道進むと、参道左手に目的の夫婦クスノキが縦に並んでいます

手前のクスノキ大木です

説明版です

南房総市指定文化財

平群天神社くすの木

昭和39年11月5日指定

天神社参道にそびえるこのクスノキは、約1000年前に住民が植えたものと言い伝えられる。

手前のクスノキは幹周435cm、樹高15m、神社寄りのクスノキは幹周425cm、樹高25mである。

両者を「夫婦クスノキ」と呼び、手前を「女木」神社寄りを「男木」といい、御神木となっている。

また、この「夫婦クスノキ」の樹霊にまつわる言い伝えには、伊予ヶ岳に住んでいたといわれる天狗の伝説が多数ある。

南房総市教育委員会

「女木」を東側から

北東側から

南南東側から「男木」です

北東側から

北側から

参道奥側から二本を見ました

平群天神社へお参りして行きましょう

手水舎です

拝殿です

本殿です

説明版です

天神社

富山町平久里中207番地

1、祭神 菅原道真公

木花之佐久夜毘売命

天照大日孁貴命

建御名方神

1、例祭 1月25日 大祭典

6月25日 小祭典

(10月24日)神輿渡御 宵祭

10月25日 大祭典

12月25日 大祓

1、由緒 室町時代文和2年(1353)細川相模守が霊夢により、京都北野天神をこの地に勧請し、平群9邑の鎮守として信仰を集めていた。

天正14年(1588)里見義頼公の命で、大工飛騨守家助により本殿が改築され。

貞享4年(1687)幣殿・拝殿が改築され。

更に文化5年(1808)神照寺法印宥弘により再建された。

明治6年郷社に列せられた。特に学問の神として広く信仰されている。

1、社宝 御神像

長享3年(1489)寿命長遠祈願として領主禅栄が奉納。

平久里天神縁起絵巻 3巻

明徳3年(1393)~文安3年(1446)の頃、神照寺住職宥源によって納められた。菅原道真の一代記で、昭和37年県有形文化財に指定された。

御神鏡 黄銅製 作者 伝来 不詳

拝殿東側には打ち上げ花火の筒です

説明書きがありました、火薬取締法のため使えなくなったそうです

東側には神照寺観音堂です

軒下の額です

俚謡碑です

説明書きです、祭りで唄われた歌の歌詞です

伊予ヶ岳説明版です、クスノキの説明版にあった天狗伝説もあります

伊予ヶ岳(嶽)

伊予ヶ岳は、標高336.8mで富山・御殿山とともに富山三山の一つで”岳”と呼ばれるその山容は、高く険しく奇岩がそびえ立つ、南房総の名山である。

幕末期江戸の文人梁川星嶽らは、その景観を漢詩に託して賞め称えている。

山名の由来は、阿波斎部氏のふるさと四国の最高峰石鎚山・別名「伊予の大岳」からでていて、頂上の小平坦地には少彦名命をまつる石祠が安置されている。

県立自然公園の指定をうけ、割れた岩峰からの眺望はすばらしく全方位におよぶ。登山所要時間は、4~50分「山歩きには県下最適」というお墨付きをもらっている。

頂上近くには、雨乞いの青龍権現がまつられ、中腹には頼朝ゆかりの「鳩穴」がある。また、ふもとの天神社とともに、天狗伝説が語りつがれている。

では、次へ行きましょう