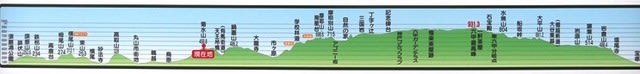

10月14日クラブの仲間と秩父路に秋を探しながら歩いた。ハイキングスタート地の「花見の里」では一面に白い花が広がるソバ畑を鑑賞する筈であったが、すでに一部が黒い実になっていた。次に訪れた清雲時には約30本の桜の木が植え られているが、その中でもひときわ目を引くのが応永27年(1420 年)清雲寺創建の折、 植えられたと伝えられる樹齢600年のしだれ桜。もうすでに葉も落ちていたが満開の頃訪れたら何人も感嘆せずにはいられない見事な枝ぶりだ。今回のハイライトは川浦渓谷の樹高44m、幹回り10.3mのカツラの大木だ。

・ハイキングの前に秩父名物の手打ちそばの昼食を頂く

・こしがあり喉ごしもある手打ちそば

・ハイキングスタートの「花見の里」でソバの花を観賞

・もう既に花も殆ど散り実ができていた

・ハイキングスタート。雨上がりの薄暗い道を行く

・枝垂れ桜で名高い清雲寺に立ち寄る。樹齢600年と言われる枝垂れは立派だ

・室町時代の1533年創建の千手観音堂に参る。土俵があり江戸時代は地元では相撲熱が盛んだった

・この日は土曜日、秩父鉄道を走るSL(蒸気機関車)の汽笛も聞こえ、白い煙も見えた

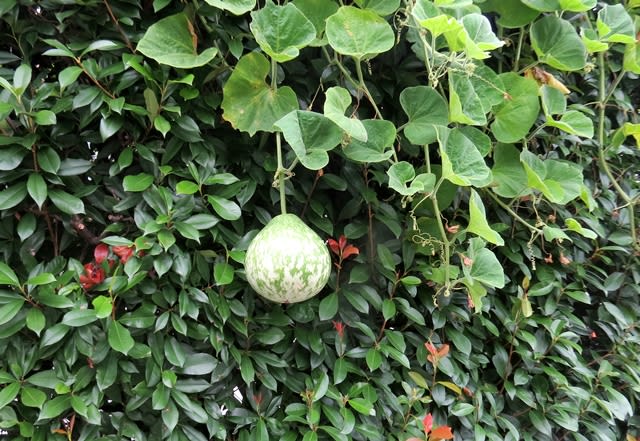

・民家の庭に植えられているカリンの木。実もたわわ

・檀家が少なくなったのか住職のいないお寺があちこちに(これは昌福寺)

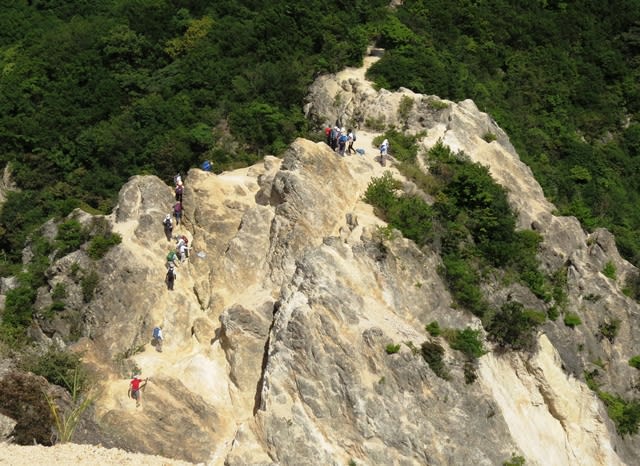

・「明け指(みょうがさす)のカツラの大木」のある川浦渓谷に向かって進む

・道路わきに佇む石仏

・チカラシバが群生する空き地に出た

・もうすぐ「明ヶ指たまご水」だ

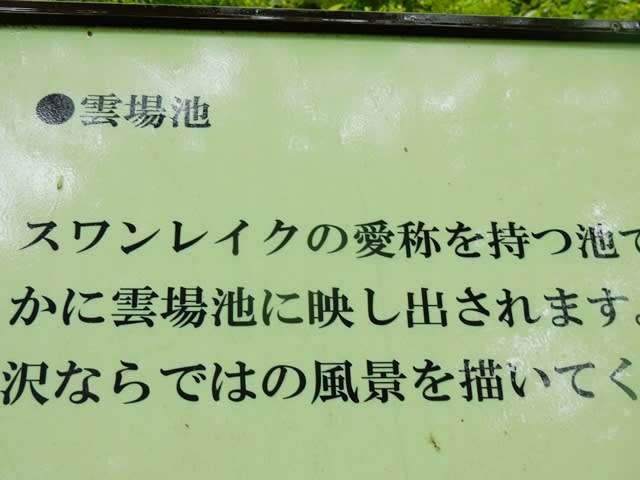

・潺湲と流れる川浦渓谷の水。渓流の水は「たまご水」と呼ばれ、硫黄の臭いが少し感じられた

・川浦渓谷の脇に立つカツラの巨樹。樹高44m、幹回り10.3m。近くの人と比較すると大きさが

・ゴールに向かって進む。途中釣り人の宿泊所と思しき昔風の建物を見かけた

・安谷川に架かる木橋で小休止。橋の上から川の流れや周囲を見渡すと心身が癒される

・道端に秋の花ーツリフネソウ

・道端に秋の花ーママコノシリヌグイ

・ゴールの「道の駅あらかわ」で整備体操と地元物産お買い物

この日歩いた距離は8km、歩行時間は3時間で、軽い運動になった。

次回は「栃木 塩原温泉郷を歩く(10月17日)」をアップします