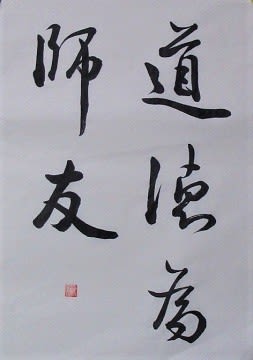

道徳為師友

久しぶりに松本芳翠先生の行書を書かせていただきました。(35㎝×50㎝)

いつものことながら、先生のお手本には、何とも言えぬ気品を感じます。

お手本の5字はそれぞれ惚れ惚れするもので、どの字も好きですが、

とりわけ“道”は今まで見たどんな書家の方のそれより、書いてみたいと思ったことでした。

前にも書きましたが、練習では、何枚書こうと、何時間経とうと全く苦になりません。

ただただお手本を通じて、書道という道の高さ、遠さ、深さを実感するばかりです。

ところで何やらお堅い単語が並ぶ『道徳為師友』なる言葉。

一体誰の言葉で、どういう意味があるのか、

ちょっぴり興味を持ち、主にネットで調べてみました。

この時代の中国については、今まで興味もなく、つけ刃もいいところ、

ごくごく表面的で粗っぽいものではありますが、以下の様であります。

[以下、自分のボケ防止、勉強用にと纏めてみたものです。流し読み下さい。]

言葉の主は“荀子” とのこと。

孔子、孟子の名前は目にするが、荀子については高校の時以来か。

戦国末期、秦として統一される直前の頃の人とか。

大筋の意味は“人は道徳をもって師とも友ともしなければならない”と。

師・友は、“尊敬するもの”、“大事にするもの”、“規範になるもの”などを象徴的に言っていると解釈できそう。

またこの文言は、荀子がストレートに文献で述べたのか、後世の者がそう記したのかも分からない。

ただ、一応荀子の言葉だとして、何故わざわざ荀子が、道徳を重視するようなことを言ったのか(とされたのか)?

そこには、どういう時代背景があったのか?

乗りかかった舟、もう少しその周辺部分を探ってみることに。

調べていくうちに次の二つの視点があるのかな、と。

一つは、孔子を始祖とする儒教全体の流れの中で、荀子の位置づけはどうだったのか?

単純化すれば、あとに述べるように、仁義礼智信の中で、彼はどこにウェイトを置いたのか。

二つは、“儒教(徳治・礼治)”と、そのあとに現れた“法家(法治)”との関係。

社会の規範論で出てくる「道徳」と「法律」の関係でもある。

一つ目の儒教の中での話。

先ずは「道徳」の意味付けから。

この文言の捉え方は非常に多いが、

明鏡国語辞典に「五常とは、儒教で、人が常に守るべき五つの道徳、ふつう仁義礼智信をいう」とあるので、

これを準拠に話を進める。

孔子(BC 500年頃)は、五常のうち、特に「仁」を理想の道徳とし、

孟子(BC 300年頃)は、「性善説」に立ち、孔子の「仁」に「義」を加えた「徳」を重視する「王道政治」を強調したと。

この孔子や孟子は「徳治主義」として儒教の主流をなしていたようだ。

これに対し荀子(BC 250年頃)は、五常の中で「礼」を重視する「礼治主義」を唱えた。

孔子、孟子の時代のあと、戦乱厳しき時代に現れた荀子は、

人間の本性は利己的で放っておけば争奪や傷害沙汰を起こすようになると「性悪説」に立ち、

その上で、そうさせないためには「礼」が重要だとした。

ただ、ここでいう「礼」とは、現代風の意ではなく、

社会の秩序を維持するための“強制力”を持った生活規範で、儀礼や作法やしきたりなどとされる。

案の定というか、荀子の「礼治主義」は、その儒教本流の「徳治主義」からは異端児扱いされたとも。

しかし荀子は、性悪説に立ちながらも、後天的にこれを「礼」によって教化することが大事で、

この「礼」こそが「道徳」の本であると。

こういう当時の儒教全体の中での“道徳為師友”の言葉だったのか!

二つ目は、儒教(道徳)と法家(法律)の関係。

荀子の教えを受けた人物に韓非がいる。

彼は荀子の「礼」を更に発展させ、天下を治めるには、仁とか義とかではなく、

強制力のつよい罰則も伴った「法」の重要性を説く。

荀子も「法治」を認めているけど、「法」それ自体より、法を実行する「人」を重視したとされ、

韓非の「法治主義」とは一線を画していたと。

このように道徳と法律の関係からも“道徳為師友”の言葉だったのかもしれない。

一方で、法を重視する韓非を重用して「統一」という大事業をなしたのが「秦の始皇帝」(BC 221年)。

結局この荀子は、孔孟の徳治主義から、秦・始皇帝の法治の世への、その中間的な役割を担い、

中国政治史に途轍もない影響を与えた人物ともいえそう。

さてさて「礼」重視の「道徳」を説いた荀子。

2000年以上を経て、

その「道徳」や「法律」の、更に上位概念に持ってこられた「共産主義」。

・・・母国はそれによって強烈な締め付けのもと統治されている

・・・いやいやその共産党までもが「道徳」なる言葉を多用している・・・

あるいは世界には「宗教」が支配する国すらも・・・

そんなことを彼が知ったら・・・、と思いを巡らす次第。

一枚の書道のお手本の文言から、妄想が膨らみ、話が飛びすぎたようで。

長文、駄文、お許しあれ。(以上)

[補記]

“青は藍より出でて藍より青し”

“氷は水より出でて水より寒し”も荀子の言葉とのこと。

久しぶりに松本芳翠先生の行書を書かせていただきました。(35㎝×50㎝)

いつものことながら、先生のお手本には、何とも言えぬ気品を感じます。

お手本の5字はそれぞれ惚れ惚れするもので、どの字も好きですが、

とりわけ“道”は今まで見たどんな書家の方のそれより、書いてみたいと思ったことでした。

前にも書きましたが、練習では、何枚書こうと、何時間経とうと全く苦になりません。

ただただお手本を通じて、書道という道の高さ、遠さ、深さを実感するばかりです。

ところで何やらお堅い単語が並ぶ『道徳為師友』なる言葉。

一体誰の言葉で、どういう意味があるのか、

ちょっぴり興味を持ち、主にネットで調べてみました。

この時代の中国については、今まで興味もなく、つけ刃もいいところ、

ごくごく表面的で粗っぽいものではありますが、以下の様であります。

[以下、自分のボケ防止、勉強用にと纏めてみたものです。流し読み下さい。]

言葉の主は“荀子” とのこと。

孔子、孟子の名前は目にするが、荀子については高校の時以来か。

戦国末期、秦として統一される直前の頃の人とか。

大筋の意味は“人は道徳をもって師とも友ともしなければならない”と。

師・友は、“尊敬するもの”、“大事にするもの”、“規範になるもの”などを象徴的に言っていると解釈できそう。

またこの文言は、荀子がストレートに文献で述べたのか、後世の者がそう記したのかも分からない。

ただ、一応荀子の言葉だとして、何故わざわざ荀子が、道徳を重視するようなことを言ったのか(とされたのか)?

そこには、どういう時代背景があったのか?

乗りかかった舟、もう少しその周辺部分を探ってみることに。

調べていくうちに次の二つの視点があるのかな、と。

一つは、孔子を始祖とする儒教全体の流れの中で、荀子の位置づけはどうだったのか?

単純化すれば、あとに述べるように、仁義礼智信の中で、彼はどこにウェイトを置いたのか。

二つは、“儒教(徳治・礼治)”と、そのあとに現れた“法家(法治)”との関係。

社会の規範論で出てくる「道徳」と「法律」の関係でもある。

一つ目の儒教の中での話。

先ずは「道徳」の意味付けから。

この文言の捉え方は非常に多いが、

明鏡国語辞典に「五常とは、儒教で、人が常に守るべき五つの道徳、ふつう仁義礼智信をいう」とあるので、

これを準拠に話を進める。

孔子(BC 500年頃)は、五常のうち、特に「仁」を理想の道徳とし、

孟子(BC 300年頃)は、「性善説」に立ち、孔子の「仁」に「義」を加えた「徳」を重視する「王道政治」を強調したと。

この孔子や孟子は「徳治主義」として儒教の主流をなしていたようだ。

これに対し荀子(BC 250年頃)は、五常の中で「礼」を重視する「礼治主義」を唱えた。

孔子、孟子の時代のあと、戦乱厳しき時代に現れた荀子は、

人間の本性は利己的で放っておけば争奪や傷害沙汰を起こすようになると「性悪説」に立ち、

その上で、そうさせないためには「礼」が重要だとした。

ただ、ここでいう「礼」とは、現代風の意ではなく、

社会の秩序を維持するための“強制力”を持った生活規範で、儀礼や作法やしきたりなどとされる。

案の定というか、荀子の「礼治主義」は、その儒教本流の「徳治主義」からは異端児扱いされたとも。

しかし荀子は、性悪説に立ちながらも、後天的にこれを「礼」によって教化することが大事で、

この「礼」こそが「道徳」の本であると。

こういう当時の儒教全体の中での“道徳為師友”の言葉だったのか!

二つ目は、儒教(道徳)と法家(法律)の関係。

荀子の教えを受けた人物に韓非がいる。

彼は荀子の「礼」を更に発展させ、天下を治めるには、仁とか義とかではなく、

強制力のつよい罰則も伴った「法」の重要性を説く。

荀子も「法治」を認めているけど、「法」それ自体より、法を実行する「人」を重視したとされ、

韓非の「法治主義」とは一線を画していたと。

このように道徳と法律の関係からも“道徳為師友”の言葉だったのかもしれない。

一方で、法を重視する韓非を重用して「統一」という大事業をなしたのが「秦の始皇帝」(BC 221年)。

結局この荀子は、孔孟の徳治主義から、秦・始皇帝の法治の世への、その中間的な役割を担い、

中国政治史に途轍もない影響を与えた人物ともいえそう。

さてさて「礼」重視の「道徳」を説いた荀子。

2000年以上を経て、

その「道徳」や「法律」の、更に上位概念に持ってこられた「共産主義」。

・・・母国はそれによって強烈な締め付けのもと統治されている

・・・いやいやその共産党までもが「道徳」なる言葉を多用している・・・

あるいは世界には「宗教」が支配する国すらも・・・

そんなことを彼が知ったら・・・、と思いを巡らす次第。

一枚の書道のお手本の文言から、妄想が膨らみ、話が飛びすぎたようで。

長文、駄文、お許しあれ。(以上)

[補記]

“青は藍より出でて藍より青し”

“氷は水より出でて水より寒し”も荀子の言葉とのこと。

支那の歴史は深いものがあり、尊敬すべき先達だと思うのですが、性悪説そのものを体現しているようで、いつも届かない目標「道徳」を説き続けることが必要なのでしょうか。