2015年1月23日に開催された第6回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会で指定難病に関する検討の進め方について審議されました。

難治性疾患克服研究事業において研究されてきた疾患(約500疾病)と小児慢性特定疾患の対象疾患(760疾病)のうち(重複を含む)、今回の検討対象疾患(約600疾病)について検討します。

この中から、約300の指定難病疾病を選ぶことになりますが、既に110疾病が指定されているので、残りは約200疾病となります。

今年の2月から個別疾患の検討を開始し、3月にも一定の整理をした上で、パブリックコメントを受けて、5月にとりまとめ、今年の夏からは医療費助成が開始される予定です。

追記: 1月28日の参議院本会議での質疑で、開始時期については内閣総理大臣が、「拡大の具体的な時期については、一日も早く実現してほしいという患者の方々の思いに応えるため、できる限り七月に約三百疾病の医療費助成を実施できるよう、都道府県の状況なども踏まえつつ準備を進めてまいります。」と答弁しています(参議院会議録)。

難病の定義はこれまでも示されてきましたが、今回は指定難病の定義が示されています。

個人的な見解ですが、ドラベ症候群に照らし合わせてみると、下記のようになると思われます。

- 発病の気候が明らかではない(原因が不明または病態が未解明な疾患であり該当)

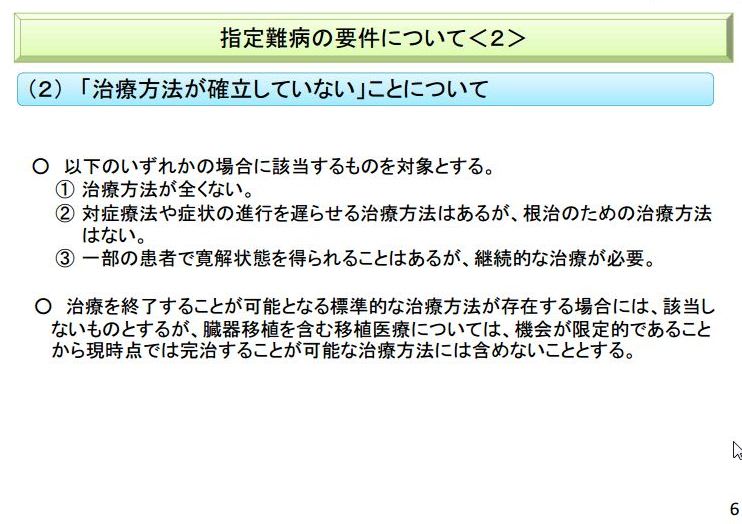

指定難病の要件として、他の施策体系が樹立しないないこと(がん、精神疾患、感染症、アレルギー疾患に当てはまらず該当) - 治療方法が確立していない(対症療法や症状の進行を遅らせる治療方法はあるが、根治のための治療方法はないため該当)

- 長期の療養を必要とすること(疾病に起因する症状が長期にわたって継続し、基本的には発症してから治癒することなく生涯にわたり症状が持続潜在するため該当)

- 患者数が本邦において一定の人数に達しないこと(人口の0.1%(1000人に1人)程度以下とされ、数万人に1人であるため該当)

⇒難病である4項目には該当 - 診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていること(客観的な指標に遺伝子解析検査が該当するが下記の一定の基準に該当するかどうかは議論がある可能性も。国内学会作成の診断の手引きに基準が示してあり、国際的にも同様の基準< International League Against Epilepsy (ILAE) >なので該当の整理か?)

一定の基準とは、以下に該当する者とする。

i. 関連学会等(国際的な専門家の会合を含む)による承認を受けた基準や、すでに国際的に使用されている基準等、専門家間で一定の合意が得られているもの。

ii. には該当しないものの、専門家の間で一定の共通認識があり、客観的な指標により診断されることが明らかなもので、の合意を得ることを目指しているなどに相当すると認められるもの。この場合、関連学会等のとりまとめ状況を適宜把握する。

全体的に見通しは楽観的であるように思いますが、指定難病に関する検討の推移を見守っていきたいと思います。