いつもオタクな症例ばかりアップしていますが、今回は初級者向け病理総論です。「腫瘍細胞・組織は発生母地の形態・機能を模倣する」というのが腫瘍病理組織学の基本のひとつです。また、病理や画像で病気を診断する際、病変と非病変の比較ということが重要です。腫瘍病理診断では病変周囲の正常組織だけでなく、炎症、再生、萎縮、過形成、化生などとの関連に注目して、比較しならがみることが重要です。

さて、これは胃の管状腺腫(腸型)です。またの名を小腸型低異型度腺腫といいます。伝統的に異型上皮(ATP)とも言われてきたやつです。

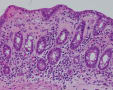

クリックしてください。写真の右側の腺管は完全型(小腸型)腸上皮化生です。吸収上皮と杯細胞が明瞭です。左側に腫瘍腺管があります。腺管の全体の形は右側の腸上皮化生とそっくりです。構成細胞も杯細胞型細胞と吸収上皮型細胞です。この部分ではパネート細胞型の細胞はみられません。

ただ、腫瘍の方では、杯細胞型細胞の粘液が小型であり、細胞密度が高くなっており、核も正常より大きくなっています。腸型腺腫ではこのように核が少し細長く、細胞の縦軸方向に伸びるのが特徴ですが、基底膜側によく揃っています。

さて、これは胃の管状腺腫(腸型)です。またの名を小腸型低異型度腺腫といいます。伝統的に異型上皮(ATP)とも言われてきたやつです。

クリックしてください。写真の右側の腺管は完全型(小腸型)腸上皮化生です。吸収上皮と杯細胞が明瞭です。左側に腫瘍腺管があります。腺管の全体の形は右側の腸上皮化生とそっくりです。構成細胞も杯細胞型細胞と吸収上皮型細胞です。この部分ではパネート細胞型の細胞はみられません。

ただ、腫瘍の方では、杯細胞型細胞の粘液が小型であり、細胞密度が高くなっており、核も正常より大きくなっています。腸型腺腫ではこのように核が少し細長く、細胞の縦軸方向に伸びるのが特徴ですが、基底膜側によく揃っています。