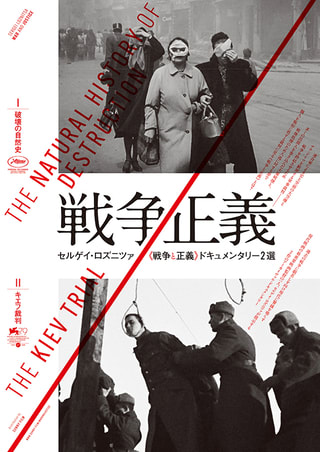

キエフ裁判(2022年製作の映画)The Kiev Trial

上映日:2023年08月12日

製作国:ウクライナ オランダ

上映時間:106分ジ

ャンル:ドキュメンタリー

監督セルゲイ・ロズニツァ

脚本セルゲイ・ロズニツァ

ナチスだけを断罪していれぼ映画として成立する時代はとっくに終わっていました。

とくにソ連、ウクライナの話ですからね、この映画は。。

もう〝正義〟という言葉が怖すぎる。。

(同時期上映の同監督の『破壊の自然史』と併せてドキュメンタリー二選として『戦争と正義』というイベントタイトルがついています)

**

キエフ会議とは、

第二次大戦が1945年の9月に終戦し

翌1945年1月に

現在のウクライナ、

当時のウクライナ・ソビエト社会主義共和国の首都である

ウクライナ発音でのキーウ、

ロシア語の発音でのキエフにて行われた

ナチ・ドイツの戦犯を裁く軍法会議のこと。

ナチ関係者の15名を裁判にかけ、

被告人の論告と目撃者・被害者の証言を経て

12名の絞首刑が執行されるまでを

アーカイブ映像を編集して

効果音もつけて

ジリジリジリジリジリジリ見せていく。。

**

アーカイブ映像ってことは記録映像ってことでしょう。

「あとでドキュメンタリー映画作ろっ」と思って撮ってない

ニュース映像くらいの気持ちで撮られているはず。

なので映像はものすごい淡々としている。

悪いけど前半は眠かった。。。

ただ、被告人(ナチ関係者)と通訳者を丁寧に行き来する当時のカメラマンのカメラの動きはその心情が伝わってくるのが面白かった。

ナチ関係者はドイツ語なのでロシア語話者であろうソ連のカメラマンには、いつが話の終わりなのかがわからない。

たまに「あ、まだ証言終わってなかった?」って感じでカメラがサッと戻ったりするのが、

77年前のカメラマンの「あ、やべ」みたいな気持ちがカメラワークから伝わってきて、人間味があって面白い。

**

ナチ関係者の証言がまるで他人事のようだったのも印象的。

アドルフ・アイヒマンの裁判の様子も観たことありますけど、

高校の職員会議みたいな顔して座ってたんですよね。

「命令されたからやりました」「私は下っ端です」っていう。

やらなかったら自分が殺されていたし

自分がやらなくても誰かがやったし

自分よりもっと上手く(早く多く)やっていたかもしれないという謎の言い訳さえ出てくる。

「ホントにこの人たちが何万人も何千にも殺したの?」と信じられないくらい凡庸な男たち。

映画観てて眠くなるんですよ。。

話の内容は凄惨なんだけどあまりにも本人たちに実感がないから。。

**

後半、

目撃者や被害者(逃げることに成功した人)の証言になると突然眠気が吹っ飛ぶ。

目撃者や被害者(逃げることに成功した人)の証言になると突然眠気が吹っ飛ぶ。

『サウルの息子』とか『サラの鍵』とか『戦場のピアニスト』とか『ヒトラーと戦った22日間』とか『シンドラーのリスト』とかたくさん観てきてますが、

それでも本物の被害者や目撃者の証言の衝撃が強すぎる。。

大きな穴の淵に立たされて銃で撃たれる前に穴に飛び降りして

死体の山に着地して死んだふりをして

生きたまま土を盛られて埋められて

息が苦しくなって

息が苦しくて死ぬより撃たれて死んだ方がマシと思って

土から這い出たらもう夜になっていたから

うまくやれば逃げられるかもってことで

ナチに見つからないように土から這い出たけど

照明が当てられて動いてる体は銃撃を受けていて

その銃撃を避けてなんとか逃げた女性の証言とか本当に凄惨。。。

彼女がどれほどの勇気や使命感で証言したか。

思い出したくも語りたくもないはず。

もしかしたら「しゃべりやがって!」と恨みを買うかもしれないし。

その覚悟と話の内容がもう衝撃すぎて。

**

ナチのジェノサイドはユダヤ人だけではない。

混血や精神病者、今作では語られなかったが同性愛者も。

銃殺して穴に放り込む。

まだ動いている場合にはそこに手榴弾を投げ入れる。

その時ナチたちは酒に酔っていたらしい。

そういう時に酒を飲んでいたってのは他の映画でも描かれていた。

逆に酔っ払ってなきゃできないこと。

変な話たけど、ジェノサイドを執行するドイツ軍人の精神的負担も課題だったらしい。

**

そして「裁判最終日」というテロップ。

あ、この映画終わるんだ。

ずっと彼・彼女らの証言を聞きながら俺は死んでいくのかと思ったら、そうか映画なんだから終映の時間が来るわけだ。

当時のウクライナはソ連の一部。

ソ連が正義顔でナチ・ドイツを断罪する。

15名中12名を絞首刑に。

執行当日。

20万人と言われる群衆が見物に集まっている。

ラストネタバレ(?)は以下に。

人が死ぬ映像って初めて観たかも。

戦争のドキュメンタリー映画とか記録映像とかで 銃で撃たれたとか爆撃を受けたとか断崖から飛び降りたとかは観たことあるけど、 銃で撃たれたからって即死してるかどうかはわからないし、 爆撃では光や煙で内部は見えないし 飛び降りた先まで映像で見せられることもなかった。

戦争のドキュメンタリー映画とか記録映像とかで 銃で撃たれたとか爆撃を受けたとか断崖から飛び降りたとかは観たことあるけど、 銃で撃たれたからって即死してるかどうかはわからないし、 爆撃では光や煙で内部は見えないし 飛び降りた先まで映像で見せられることもなかった。

今作では絞首刑の記録映像を見せられた。

作劇では観たことあるけど、、 これは事実。

作劇では観たことあるけど、、 これは事実。

さっきまでのらりくらりと言い訳や仲間への押し付けを喋っていた男たちが、自分の首を縄にかけて足を外され、寸前まで生きていたのに死んだ。

**

死刑が執行された瞬間歓声があがる。

そして、20万人の観客が吊られたナチ関係者たちを間近で見ようと集まってくる。

そして、20万人の観客が吊られたナチ関係者たちを間近で見ようと集まってくる。

誰か死んでんじゃないかって思うくらいのぎゅうぎゅう詰めの群衆。

ナチに対する恨みもあるでしょう。

キエフの町は建物がいくつも破壊されたままになっているし。

仲間や友達や親戚や家族や恋人が殺された人もたくさんいるでしょう。

「当然死刑だ!」と心から願った人もいるだろうし その人の話を詳しく聞いたら きっと僕も近い気持ちになるのでしょう。

キエフの町は建物がいくつも破壊されたままになっているし。

仲間や友達や親戚や家族や恋人が殺された人もたくさんいるでしょう。

「当然死刑だ!」と心から願った人もいるだろうし その人の話を詳しく聞いたら きっと僕も近い気持ちになるのでしょう。

でも、この群衆は不気味に見えました。

戦争を経験して嫌でもたくさんの死体を見てきたからちょっとおかしくなっていたりもしたのでしょう。

戦争を経験して嫌でもたくさんの死体を見てきたからちょっとおかしくなっていたりもしたのでしょう。

それも含めて、やはり不気味でした。

**

「戦争と正義」

ナチだけを断罪しておけば成立する時代は終わっている。

戦争自体を改めて強く否定したい。

戦争自体を改めて強く否定したい。

そして正義もまた危険。

正義側としてナチ・ドイツを断罪したソ連。

現在のウクライナとロシアを考えると〝正義〟という本当に恐ろしい言葉として聞こえる。

現在のウクライナとロシアを考えると〝正義〟という本当に恐ろしい言葉として聞こえる。