ヨーロッパでは児童難民が特に問題になっていますが、日本国内でも何と親の生活困窮の為、養護が必要な子供が4万人を超えています。これらの子供に対して一律に大学教育を受けさせようとする画一的な考え方には反対です。進学は適性を厳しく判定すべきです。これらの子供は平凡な家庭に育った子供にはない感性があるはずで、中学卒業後、職人見習いとして丁稚奉公・プロスポーツ選手・棋士などに振り向ければ才能を開花させるかもしれません。逆転の発想です。「小中学生の暴力行為、工藤会捜査で激減?」との北九州で報告があるように社会のきちんとした対応が結果、子供を更生させ社会に貢献する子供が増えると思います。

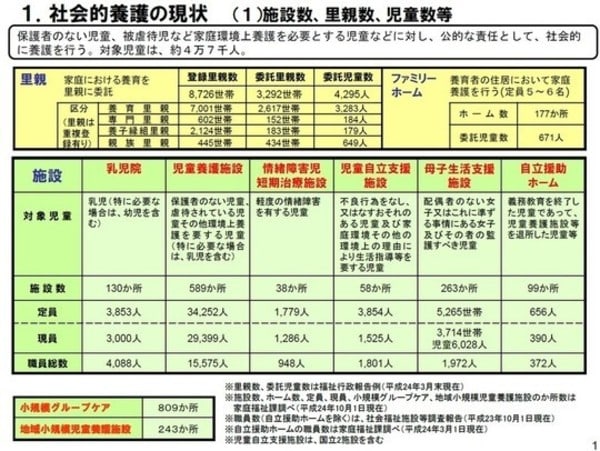

以下コピー 親元で暮らせない子どもたちを家庭に代わって社会保障費で育てることを「社会的養護」と言いますが、日本にはいま、社会的養護下にある子どもたちが約47,000人にいます。親の貧困や虐待など理由はさまざまですが、ほとんどの子どもたちは親がいるにもかかわらず、親元で暮らすことができていない状況にあるのです。

そのような子どもたちが生活する場所として、「施設養護」について紹介します。施設には6つの形態があり、子どもの年齢、行われるべきケアや治療の度合いによって生活する場所が変わります。施設で暮らす子どもたちは虐待や育児放棄等で十分な愛情を受けずに育っていることが多く、親は自分を愛していないから、自分は愛される価値がないから、自分は親と暮らせないと思い込み、子どもたち自身が自分を責めていることにあります。中高生になると、周りとは違う環境で暮らしていることをうまく自分の中で落とし込めず、隠しているケースもたくさんあるのです。

さらには信じられないことかもしれないですが、新しい施設をつくるという話になると、自身が暮らす学校区に施設がつくられることで、いわゆる「不良の子どもたち」が増えるのでは? という懸念から、反対されるケースも存在します。

そういった反対の声がある中で施設がつくられたりすると、施設の子どもがちょっとしたトラブルを起こした時には「やっぱり」という目で見られてしまうことから、施設職員も目立たないように息を潜めていることも少なくありません。

その結果、施設でボランティアや寄付などが必要であっても、地域に助けを求めることができない状況にあります。

虐待を受けて、親から孤立した子どもたちが、地域の住民からも冷ややかな目で見られ、社会からも孤立してしまっている現状があるのです。この背景には、施設やそこに入所する子どもたちの状況がきちんと理解されていないという問題があると思っています。