ルーンさん(FUJI教育基金代表)たちの友人で、長年ホーチミン市に住んでいる長谷川義春さん(奥様はベトナム人)が、最近、ベトナム奥地(中部高原地帯にあるコントゥム省[Tỉnh Kon Tum, 崑嵩省])で、中学校の寄宿舎を作りました。

その「報告書」と新聞記事(日本語訳)が届きましたので、8回に分けて紹介します。

オリジナルは、

http://www.erct.com/1-TinTuc/Sinhhoat/NgocTem/Report-4.htm :長谷川義春 (2012年2月)

で見られます。

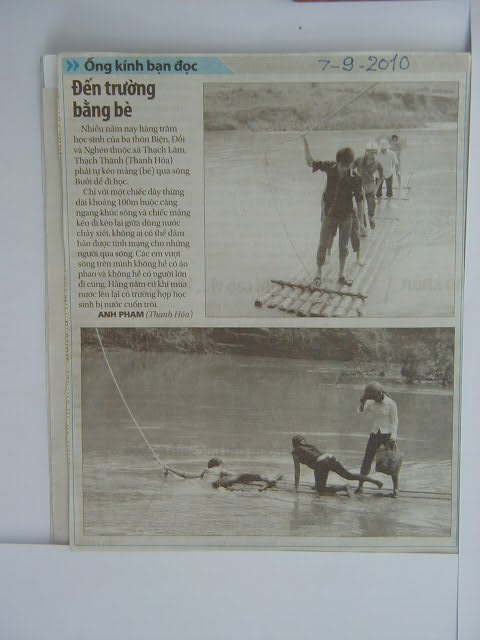

私(長谷川義春さん)が、この報告書にあるゴクテーム中学校と関わるつもりでトゥオイ チェ新聞社と折衝しているうちに、その中学校がトゥオイ チェ新聞の記事になりました。

『トゥオイ チェ新聞』2010年9月8日付「米と漬物持参で分校へ 」(Mang gạo và dưa muối đến trường)

『トゥオイ チェ新聞』2010年9月8日付「米と漬物持参で分校へ 」(Mang gạo và dưa muối đến trường)

以下は、その記事を私(長谷川義春さん)が翻訳したものです。

………………………………………………………………………………………………

《トゥオイ チェ新聞の記事》-1

「米と漬物持参で分校へ 」(Mang gạo và dưa muối đến trường)

チュウンソン山脈(*訳注1)の奥深い森の中の学校で新しい学年を迎えることは、先生にとっても生徒にとっても、新しい試練の1年を迎えることである。連綿と続く深い山並みの中の学校で教える者と学ぶ者との物語は、きわめて大きな困難と、しかし深い人間愛とに満ちた物語である。

ゴクテーム中学デクノットB分校で生徒たちに授業する先生

ゴクテーム中学デクノットB分校で生徒たちに授業する先生

小学校・幼稚園(*訳注2)を併設するゴクテーム中学校は、コントゥム省コンプロン郡ゴクテーム村(*訳注3)にある。

その第9集落にある分校で教鞭をとるリー ゴク ビン先生は、夜明けが始まってまだ薄暗い頃に、もう分校を目指して山を登る準備を始めた(*訳注4)。

例年と同じように、大きな鉄製の行李(こうり)の中に野菜や魚を収め、その上にきちんと畳まれた新年度の教案を置き、さらには米1袋と少々の漬物を入れれば、分校の生徒たちに会うための旅装は整う。

「私が教えている所はとても辺鄙(へんぴ)な所で、食べ物なども売っていないから、前もって自分で準備しなければならないのですよ。

毎回こんなふうに持って行くと、向こうで教えている何週間かの間の、生活の足しと経費の節約になるんです。」

と、ビン先生は言った。

道路が開通する日を夢見て

本校のある地点から分校の村までの道のりだけを測ればそれほど遠くはないが、しかし峠を越えていく山道は、ほとんど全行程が泥深い山道である。

泥で埋まっていない所は、何千という鍋釜のような大きさの石がゴロゴロと積み重なって、バイクの行く手を阻んでいる。

峠の上で、雲に覆い隠された村々を眼下に見下ろしながら、ビン先生は、しばらく休憩を取った。ところが、さあ出発しようとしたビン先生は、いつの間にか自分のバイクの排気筒に泥が詰まってエンジンがかからなくなっているのに気がついた。

しばらく泥をかき出した後で、ビン先生は、バイクが長い下り坂を滑り落ちる勢いを利用して、かからなくなったエンジンをかけようと、バイクにまたがりハンドルを握って坂道を下り始めた。

しかし、しばらく行くと、泥道にハンドルをとられ、突然、バイクごと前につんのめってひっくり返った。

服やズボンだけでなく顔中泥だらけになった先生は、ただ、もう苦笑するしかなかった。

「これじゃ、今朝は、子供たちを休ませるしかないな。

荷物も服もこんなじゃあ、洗ってきれいにするだけでも、日が暮れてしまいそうだ。」

ビン先生が教えている分校は、デクノット集落の中でも、いちばん高い所にあった。

しかし、建物が小さくて目立たない。

屋根のトタン板は古くなってボロボロで、雨風に打たれて紙のように薄くなっている。

壁は編んだ木の葉を取り付けただけ。

2人掛けの机とイスが8脚ずつあるほかに、これといった物は何もない。

私たちには、それが学校だとは、すぐには判らなかった。

先生が到着したのを見つけ、薄黒く日焼けした貧しげな子供たちが教室から飛び出して来た。

彼らは、朝から先生が来るのを待ち受けていたのだ。

そして、ある子は先生の本やノート・食料品を詰め込んだ行李を教室に運び込み、またある子は先生の靴を洗い…。

「生徒は皆、勤勉ですよ…。」

と、ビン先生は自慢した。

1年生と4年生を1クラスにまとめた、生徒数わずか11人のその教室に対して、ゴクテーム中学本校が支給したのは、2人掛けの机とイスを8脚ずつと、屋根に葺(ふ)いたトタン板22枚・黒板1枚・何本かのチョーク。

ビン先生はこう言った。

「とにかく、ここでそれだけあれば十分ですよ。

もっと大変なところも、たくさんあります。」

さらに、ビン先生はこんな打ち明け話もしてくれた。

「米と漬物を持って分校に来て教え、2, 3週間したら一度“下山”します。

私の寝る所とご飯を作る所は、教室とは別に黒板で仕切られています。

夜、寂しいときは集落に下り、知り合いの「同胞」(*訳注5) を訪ねてから、帰って寝ます。

妻子を思い出すときは、……まあ、どう言ったらいいかなあ……。

いつか、ちゃんとした道ができて、バイクでも通れるようになったら、きっと私は妻に、子供を連れて私を訪ねて来るように言いますよ。」

ゴクテーム中学本校の先生たちは、学校に寝泊りしている生徒が全部カゾン族(*訳注6)とフレ族(*訳注7)の子供たちであることを教えてくれた。

グエン ダン リン校長先生は言った。

「家が貧しいという点では、ここでは、どの生徒もみんな同じようなものですよ。

学校には、寄宿している生徒が178人いて、この学校は“村民負担寄宿舎付設学校(*訳注8)”ということになっていますが、子供たちの親も生活が苦しいため、結局、先生が全部面倒を見ているのです。」

学校と自宅との道のりが遠すぎて通うことができず、子供たちは学校から2つの教室を割り当てられ、臨時措置としてそこに寝泊りしている。

「それに、学校に寝泊りして勉強していれば確実に毎日三食食べられるけれど、家に帰れば、食べられるかどうか分かりませんしね。」

――これまで学校は、村の役場やほかの団体に救援米の放出などを依頼したりして子供たちにひもじい思いをさせないようにすることが精一杯で、子供たちに十分な栄養を取らせることを考えられる段階には至っていない――と、リン先生は打ち明けてくれた。

食べる物や着る物が非常に不足しているということのほかに、ここの宿舎に寝泊りしている子供たちは、非常に厳しい条件の中で自宅から学校までの遠い道のりを歩き通さなければならないという問題を抱えている。

最も遠い集落から森を抜けて学校に辿りつくには、ほとんど1日かかる。

だから、土曜日の朝、家に帰るために学校を出発すると、日曜日の朝には、もう学校に戻るために家を出なければならないのだ(*訳注9)。

*訳注1:地図で見ると日本にも少し似た形をしているベトナム全土の、細長い中部地方を南北に走る山脈。

最高峰はコントゥム省内にあるゴクリン山で、海抜2,598メートル。

*訳注2:学校教育がまだ遅れているベトナム奥地の学校に“幼稚園”が付設されているとは…と、いぶかしく思われる向きも多いかと思います。

ベトナムの、特に少数民族の居住地域に“幼稚園”は必須なのです。

というのは、各少数民族は彼ら独自の言語を持っていますが、小学校では全国一律に原則ベトナム語ですべての教科を学ばなければなりません。

少数民族の子供たちは、当然、父母から民族語を学んで成長しますから、小学校入学前にベトナム語にも慣れ親しんでおかなければ、勉強できません。

幼稚園では、先生はもちろん民族語で子供たちに接しますが、歌や遊戯の時間に少しずつベトナム語を取り入れて教える努力をするのです。

私が見たメコンデルタ地方の幼稚園は、1つの教室の中に、黒板と高さ20~30センチメートルぐらいのプラスチック製のイスが積み重ねてあるだけで、遊戯道具などはいっさい見当たらない“素朴な”(素朴すぎる) 幼稚園でした。

*訳注3:「ベトナム奥地・中部高原地帯の中学校(1)」の“訳注1”を参照してください。

*訳注4:この記事を最後までよく読んでいただければ理解していただけるとは思いますが、キン族(ベトナムの多数民族)出身のビン先生は、妻子を山のふもとの町に居住させ、自身は単身で山上の分校に赴任しているのです。

分校のある山上の人里(ひとざと)には生活物資を売る店などもないので、妻子のあるビン先生は、家庭生活を営むことができません。

それで、学年末や夏休み正月休みなどには山のふもとの家庭に帰り、その休みが明けるときには、このように準備を整えて“山に登る”のです。

このような奥地で教える先生が、日々、どんな努力を強いられるか、その一端を想像していただけるかと思います。

*訳注5:ベトナムの多数民族であるキン族から少数民族の人を呼ぶときの呼称。

この場合、この呼び方から分かることは、ビン先生はキン族出身で、山頂の分校は少数民族の居住地内にあるということです。

*訳注6:私の持っている資料《ベトナム:その国土と人々》によれば、ベトナムに存在する54の民族のうち16番目に人口の多い民族(12万7,148人――1999年現在)で、主にザライ、コントゥム、クアンナム省などのベトナム中部山岳地域に住んでいます。

*訳注7:《ベトナム:その国土と人々》によれば、18番目に人口の多い民族 (11万3,111人――1999年現在)で、主にクァンガイ、ビンディン省などの中部山岳地域に住んでいます。

*訳注8:“建設費と維持経費(ほとんどが食費)を村民が負担する寄宿舎を付設している中学校”の意味。

*訳注9:この場合の“1日”とは、“一昼夜24時間”の意味ではなく、“夜明けから日暮れまで”の意味。

ベトナムの中学校は週5日制で土曜・日曜が連休になるため、家が遠くてふだんは家に帰れない寄宿生たちも、その大半は土日の連休を利用して家庭に帰ります。

しかし、自宅があまりに遠すぎると、土曜日の朝、家に帰るために学校を出発しても、疲れ果てて自宅にたどりつくのは午後になってしまい、家族と一緒に過ごせるのは土曜日の夜一晩だけ。翌日曜日の午前中にはもう家を出て、何としてでも日暮れまでには宿舎にたどりつかなければ月曜日の授業には間に合いません。

けれども、日が暮れた真っ暗な森の中の夜道を子供が1人でさまよったり、足元もおぼつかない薄暗がりの中で川を徒歩渡(かちわた)らなければならないことにでもなれば、命の危険を冒すことにさえなりかねません。

したがって、大半の寄宿生は土日の連休に自宅に戻りますが、一部の寄宿生は、なお寮に居残ることを余儀なくされます。

ベトナム奥地・中部高原地帯の中学校(4)へ進む

ベトナム奥地・中部高原地帯の中学校(2)へ戻る

ベトナム奥地・中部高原地帯の中学校(1)へ戻る

FUJI教育基金ブログへ戻る