「こおろぎの草子」 「虫の三十六歌仙」 31~末

31、飛虫(トビムシ)

羽もなく 行くへもしらぬ 飛虫の おもはぬ淵に 身をなげにけり

ハネモナク ユクエモ シラヌ トビムシノ オモワヌ フチニ ミオ ナゲニケリ

解釈:羽も無くて、だたピョンピョンと飛び跳ねていたら、水をたたえた淵に間違って、飛び込んでしまった。

考察:飛虫は、トビムシで、昆虫の近縁種で、羽がなく、よく跳ぶので、この名がある。

32、ゐもり(イモリ)

苔深き 水の底にて もろともに かねふる里の ゐもりをぞする

コケフカキ ミズノ ソコニテ モロトモニ カネフル サトノ イモリ オゾ スル

解釈:水苔の多い水の底にいて、じっと留守番(または、門番)をしています(井守)。

考察:ゐもりは、イモリ、井守。ヤモリやトカゲににているが、蛙の仲間で両生類。井守は、井戸の守り(門番、ガードマン)をするの意。

![]()

33、かへる

古里に 立ちかへるとは 知りながら 土かきわけて とふ人もなし

フルサトニ タチ カエル トワ シリナガラ ツチ カキワケテ トウ ヒトモナシ

解釈:私が、故郷に立ち帰ると知っていながら、土をかきわけて、話しかけてくれる人は、いません。寂しいものです。

考察:「かへる(かえる)」を、「蛙」と「帰る」と二つの意味に掛けている。

34、やすで

雨ふれば かや○○○目際に集まりて 心やすでと 遊びぬるかな

アメフレバ カヤ○○○メギワニ アツマリテ ココロ ヤスデト アソビヌルカナ

解釈:雨が降れば、何々がドコソコに集まって、心やすく、遊びましたよ。

考察:「かや○○○目際に」は、七音以上に成るので、おかしいが、底本には、そうあるので、そのままとしました。

「心やすで」は、本来は「心やすく」である。しかし、ヤスデを詠み込むために、強引に「心やすで」とした。

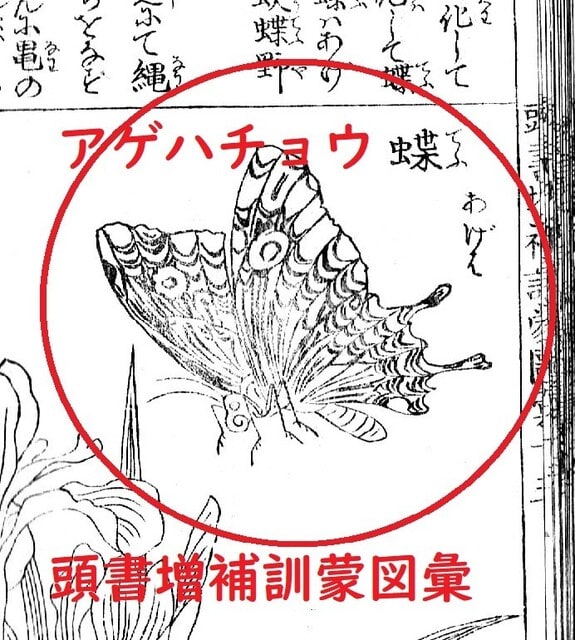

35、蝉

はかなしや 身はうつ蝉の から衣 なほうらめしき 秋風ぞ吹く

ハナカシヤ ミハ ウツセミノ カラコロモ ナオ ウラメシキ アキカゼゾ フク

解釈:はかないものだ。我が身は、中身が無くて(蝉の幼虫の抜け殻)秋風が吹いてきて、飛ばされそうです。

考察:蝉とあるが、歌を詠んだのは、成虫の蝉で、歌の主題は、幼虫の抜け殻のことになる。

「から衣」は、「唐衣」と「空衣」の両方に懸けている。古歌にある「から衣」は「唐衣」で、輸入品の立派な衣服をさす。しかし、ここでは、中身のない「空衣」である。蝉の幼虫の抜け殻が、中身のない外表だけ、つまり衣だけ、という意味です。

![]()

さて、このたびの虫の歌合わせの、判者(審査員)は、藪小路(やぶこうじ)の中納言 在原の蟾(ありわらのひきがえる)の朝臣(あそん)信行卿(のぶゆききょう)であった。その席上、虫たちの詠んだ歌を、批判しながら、このように言いました。

「さあ、皆さん。

日が暮れてから、コオロギ殿の設けた歌の会は、時間もたってしまいました。

秋の夜長とはいえ、もう夜が明けそうです。

ここに長居は無用のことでしょう。

明け方に鳴くカラスの声も恐ろしいものです。

速く、住家住家に お帰えり下さい。」

(36 いもり)

すると、イモリは、この言葉を聞いて、差しでがましいことだと、妬(ねた)んで、

立ちもせず 下にもをらず さわがしく

かへるかへると いふぞをかしき

タチモセズ シタニモオラズ サワガシク カエル カエルト イウゾ オカシキ

解釈:立ちもしないし、腹ばいにもならないで、(蛙の静止した姿勢を表現している)、帰る、帰ると騒わいでいるのは、おかしなことである。黙りなさい?

と、詠んだ。

(37 ヒキガエル)

蟾(ヒキガエル)は、大いに怒って、

浅ましや すみ(墨)の衣に 身をそ(染)めて などかいろ(色)には 深きゐもり(井守)ぞ

アサマシヤ スミノ コロモニ ミオ ソメテ ナドカ イロニワ フカキ イモリゾ

解釈:浅ましいことだ。墨の衣を着た出家の身であるのに、なんで、人を批判するような世俗的な物言いをするのか?

考察:墨の衣は、坊さんや、出家した信心深い仏教徒の着るもの。イモリの色が黒いので、墨の衣になぞらえた。

ただし、黒以外のイモリもいます。

と、互いに、言い争いました。

またまた、コオロギが出てきて、お互いにつまらないことでケンカしないように、と鎮めました。

そして、虫たちは、それぞれ別れの挨拶をして、藪の中に帰って行きました。

*********************

以上で、「こおろぎの草子」 「虫の三十六歌仙」 は、終わりです。