あやし小児科医院

宮地辰雄

仙台から仙山線で西へ50 分ほど行くと山寺駅に着く。駅の正面に聳える山に、宝珠山立石寺がある。この寺は恐山、月山と同じく、「死者の霊が行く場所」と考えられている。その千百余段の石段を昇りきると奥の院と呼ばれるお堂があり、そこにはムカサリ絵馬というものが奉納されている。

ムカサリとは山形地方の方言で、結婚式を意味する。絵馬は文字通り、古くは板に馬の絵を描いて豊作祈願のために寺社に奉納したものである。雨乞いには黒い馬を、晴れを願うには白い馬を描いて納めたという。時代が下って人々の願い事が多様になると、馬以外の絵を描いて奉納されるようになった。今日のように個人が小さな絵馬を奉納する形は、江戸時代に始まったものである。五角形(家型)のものが多いのは、かつて板の上に屋根をつけていた名残である。

ムカサリ絵馬とは、病気や戦争で幼くして亡くなった子の歳を数え、結婚年齢になったときに架空の結婚式の様子を絵に描き、それを奉納したものである。この風習が山形県村山地方に集中して見られるのである。立石寺以外にも、高松観音(上山市)、唐松観音(山形市)、若松寺(天童市)、黒鳥観音(東根市)などに絵馬が納められている。私は小学生の頃に立石寺の絵馬を見たことがある。

堂内に一時間もいただろうか。早逝した子を思う親の心情に圧倒されていた。冥界というものに触れた最初でもあった。

それから40 年以上が経つ。昨夏、法事で山形市を訪れる機会があった。その帰途、不意に黒鳥観音に寄ることを思い立った。

東根駅から南東へ、田圃道を4km ほど入ったところに黒鳥山と呼ばれる小高い丘がある。その丘に立つ小さなお堂が黒鳥観音堂である。丘の上の駐車場まで車で行けるが、道は細くすれ違いに難儀する。冬には年寄りが足を滑らせ、急坂を転げ落ちることもあるという。駐車場で車を降りると、夏草に埋もれそうなお堂があった。

ここは最上三十三観音十九番札所で、お堂の壁面には巡礼者の名前を記した無数の納札が貼られている。巡礼の回数によって納札の色が変わるらしい。正面に回ると御詠歌が大書されてある。

「むかしよりたつともしらぬ くろとりの ほとけのちかひ あらたなりけり」

お盆直後のせいか、他に参拝客はいない。隣の朱印所には、「管理人は山形に出かけています」と張り紙があった。

靴を脱ぎ5 段の階段を踏んでお堂に入る。撮影禁止にはなっていない。堂内は4m四方ほどであろうか。内部は薄暗く、正面に慈覚大師作とされる十一面観世音菩薩像が鎮座する。その左右に三十三観音が祀られ、天井から提灯が下がる。そして欄間、壁、天井にまで、隙間がないほど多くのムカサリ絵馬が飾られていた。

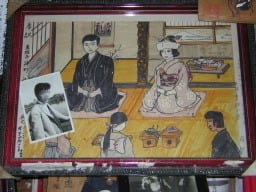

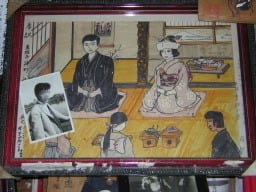

絵馬には花嫁、花婿、両親、仲人、雄蝶、雌蝶などが描かれている。それはこの世で行なわれる事のなかった祝いの場(冥婚)である。結婚式の様子は一見華やいでいるが、片隅には人物の名前と享年が記されている。その名前を記された人物が、早逝した者である。20 歳くらいの遺影が貼られた絵馬もある。新郎の衣装はほとんど黒の和服だが、軍服、タキシードもある。軍服姿の兄弟が合同結婚式をしているものもある。兄弟ともに戦死したのだろうか。

絵馬は圧倒的に長男へのものが多いという。殆どは水彩画だが、色鉛筆で描いたものもある。専門の絵師が描いたと思われるものの中に素人が描いたような素朴なものも見られる。故人の顔に似せようとするリアリズムはない。婚礼の様子を具象的に描いたものが多いが、蓮の上で行われているファンタジックなものもある。冥婚を描いたものと知らなければ心安らぐ絵でさえある。

新郎と新婦の両方の名前が書き込まれているものもある。架空の花嫁に親が名前を付けたのである。名前を付けると呼びかけるのに便利なのだろう。

ただし死者の相手はあくまでも架空の人物でなくてはならない。実在の人物をモデルにして絵を描くと、その人物が死者に連れ去られるという。

観音像の左手に新しい女子高校生の制服と体育着が掛けてあった。最近亡くなった娘の供養であろう。事故だったのか、病気だったのか。まだ癒えていない親の悲しみが激しく輻射して来る。堂内の空気は濃密である。

ムカサリ絵馬に関する成書は多くないが、川村邦光・大阪大学文学部教授(憑依の視座.青弓社、1997 年)によると、ムカサリ絵馬は必ずしも供養だけではなく、無念のうちに死んだ霊を鎮魂して厄災を避ける目的もあったのだという。その本から以下、『 』の部分を引用する。

『ムカサリ絵馬の多くは若くして死去した息子や娘を悼み供養するために奉納される。また、息子や娘が縁遠い場合や家庭内に災いが起こった際、この地方でオナカマとよばれる盲目の巫女のもとを訪ねて拝んでもらうと、未婚のまま死んだ者が原因になっているといわれ、絵馬の奉納を勧められることも多い。オナカマの口を借りて、死去した兄や姉の霊が結婚をしないままなので、自分のために結婚式をあげてほしいと語るのである。未婚のまま死んだため、災いを起こしたり、兄弟・姉妹の結婚を妬んで妨げたりするとみなされるのである。結婚には順序があり、未婚のまま死去した者でも、結婚を必要とするという。結婚は人生の節目であり、それによって所帯を構え、さらには子孫を残すことによって、一人前の大人とみなされる。未婚のままの死者は一人前とはなれずに、成仏することなく、冥界をさまよい、身内の者に災いを及ぼしかねないのである。ムカサリ絵馬の奉納で多いのは、男性のためのものであり、それは長男であると考えられる。家を継ぐべき長男を冥界で結婚させることによって、その弟、あるいは娘婿や養子が家を継ぐことを妨げないように配慮したものといわれる。』

未婚のままの死者を、遺族は悼むと同時に怖れた。長男が継ぐべき家を二男が継げば、本人も周囲も居心地が悪かったのだろう。絵馬の奉納には、長男が結婚して家を相続するという日本的な家族像が象徴されている。

ムカサリ絵馬の風習は江戸時代に始まった。古いものは順次撤去され、現存する絵馬は昭和初期に戦死者の三十三回忌(弔い上げ)に合わせて奉納されたものが中心である。戦後は子が親より先に亡くなることは少なくなったが、立石寺には今でも年に20 枚ほどのムカサリ絵馬が奉納されるという。

カタン、と音がした。風が吹き込んだのだろうか。壁の一枚の絵馬が傾いていた。直してやろうと近づいてみると、それは明治の頃の服装をした男女の婚礼の絵であった。女性の絵に享年と名前が書いてある。早逝した女性に婿を取らせようとしたのだろう。「明治41年8月24日没」とある。今日は・・・平成20年8月24日。なんと100 年前の今日が命日である。しかし相手の男性の顔を見て私はもっと驚愕した。自分と似ている。いや、どう見ても自分の顔ではないか。どういうことだろう?

混乱していると、後ろに人の気配がした。

振り向くと花嫁衣装の女性が立っていた。

「長い間、お待ちしておりました。いつか必ず、来て下さると信じておりました」

女性は立ち尽くす私の手を取った。

「さあ、参りましょう。親戚達も待ちかねております」

手の力は思いのほか強く、ひどく冷たかった。

角隠しの下の顔は、老婆のそれであった。

「待っている間に歳を取ってしまいました」

・・・やめてくれ、放してくれ、夢なら覚めてくれ・・・

私は叫んだ、つもりだったが声にはならなかった。

絵馬たちがガタガタと鳴動し、空間が歪み始めた。

どれくらい時間がたったのだろう。

気がつくと傍らに堂守が立っていた。

「アレば見だのが・・・」

自分は蒼白な顔で堂内に座り込んでいたらしい。

堂内には夕日が入り込んでいた。

「留守して悪がったな。大丈夫だが?」

・・・大丈夫です・・・

ようやく答えると私は立ち上がり、絵馬を見ないようにして観音堂を出た。

落陽が月山を茜から群青に染めて行く。白水川は夕映えを照り返しながら龍の如くのたうち、最上川とひとつになる。逆光を飛び交う蜻蛉のシルエットは夏の終焉を告げていた。

境内から厳かな夕景を眺望しているうちに自分は平静を取り戻した。

この地域の死者の霊は四十九日まで自宅の屋根の上にいて、百カ日頃にこのお堂にやって来る。そして三十三回忌が過ぎると立石寺か月山に向かうのだという。それは生(なま)仏が供養されてパーソナリティを失い、祖霊に昇華して行くプロセスである。

青森県津軽地方の弘法寺には、千体にも及ぶ花嫁人形、花婿人形が納められている。やはり伴侶を得ることなくこの世を去った者への供養である。

長崎県の壱岐には独身の者が死ぬと、葬列の先頭が「花摘袋」を持ち、行き交う人が袋に花を入れてやる風習がある。花がなければ、あの世で結婚できないと考えるからである。

冥婚の風習は日本だけでなく、中国・韓国、遠くはアフリカでも認められるという。

いずれも逆縁の子に捧げる哀切な祈りの風景である。

(仙台市医師会報 2009年7月号 No.541 に掲載された記事です。)

宮地辰雄

仙台から仙山線で西へ50 分ほど行くと山寺駅に着く。駅の正面に聳える山に、宝珠山立石寺がある。この寺は恐山、月山と同じく、「死者の霊が行く場所」と考えられている。その千百余段の石段を昇りきると奥の院と呼ばれるお堂があり、そこにはムカサリ絵馬というものが奉納されている。

ムカサリとは山形地方の方言で、結婚式を意味する。絵馬は文字通り、古くは板に馬の絵を描いて豊作祈願のために寺社に奉納したものである。雨乞いには黒い馬を、晴れを願うには白い馬を描いて納めたという。時代が下って人々の願い事が多様になると、馬以外の絵を描いて奉納されるようになった。今日のように個人が小さな絵馬を奉納する形は、江戸時代に始まったものである。五角形(家型)のものが多いのは、かつて板の上に屋根をつけていた名残である。

ムカサリ絵馬とは、病気や戦争で幼くして亡くなった子の歳を数え、結婚年齢になったときに架空の結婚式の様子を絵に描き、それを奉納したものである。この風習が山形県村山地方に集中して見られるのである。立石寺以外にも、高松観音(上山市)、唐松観音(山形市)、若松寺(天童市)、黒鳥観音(東根市)などに絵馬が納められている。私は小学生の頃に立石寺の絵馬を見たことがある。

堂内に一時間もいただろうか。早逝した子を思う親の心情に圧倒されていた。冥界というものに触れた最初でもあった。

それから40 年以上が経つ。昨夏、法事で山形市を訪れる機会があった。その帰途、不意に黒鳥観音に寄ることを思い立った。

東根駅から南東へ、田圃道を4km ほど入ったところに黒鳥山と呼ばれる小高い丘がある。その丘に立つ小さなお堂が黒鳥観音堂である。丘の上の駐車場まで車で行けるが、道は細くすれ違いに難儀する。冬には年寄りが足を滑らせ、急坂を転げ落ちることもあるという。駐車場で車を降りると、夏草に埋もれそうなお堂があった。

ここは最上三十三観音十九番札所で、お堂の壁面には巡礼者の名前を記した無数の納札が貼られている。巡礼の回数によって納札の色が変わるらしい。正面に回ると御詠歌が大書されてある。

「むかしよりたつともしらぬ くろとりの ほとけのちかひ あらたなりけり」

お盆直後のせいか、他に参拝客はいない。隣の朱印所には、「管理人は山形に出かけています」と張り紙があった。

靴を脱ぎ5 段の階段を踏んでお堂に入る。撮影禁止にはなっていない。堂内は4m四方ほどであろうか。内部は薄暗く、正面に慈覚大師作とされる十一面観世音菩薩像が鎮座する。その左右に三十三観音が祀られ、天井から提灯が下がる。そして欄間、壁、天井にまで、隙間がないほど多くのムカサリ絵馬が飾られていた。

絵馬には花嫁、花婿、両親、仲人、雄蝶、雌蝶などが描かれている。それはこの世で行なわれる事のなかった祝いの場(冥婚)である。結婚式の様子は一見華やいでいるが、片隅には人物の名前と享年が記されている。その名前を記された人物が、早逝した者である。20 歳くらいの遺影が貼られた絵馬もある。新郎の衣装はほとんど黒の和服だが、軍服、タキシードもある。軍服姿の兄弟が合同結婚式をしているものもある。兄弟ともに戦死したのだろうか。

絵馬は圧倒的に長男へのものが多いという。殆どは水彩画だが、色鉛筆で描いたものもある。専門の絵師が描いたと思われるものの中に素人が描いたような素朴なものも見られる。故人の顔に似せようとするリアリズムはない。婚礼の様子を具象的に描いたものが多いが、蓮の上で行われているファンタジックなものもある。冥婚を描いたものと知らなければ心安らぐ絵でさえある。

新郎と新婦の両方の名前が書き込まれているものもある。架空の花嫁に親が名前を付けたのである。名前を付けると呼びかけるのに便利なのだろう。

ただし死者の相手はあくまでも架空の人物でなくてはならない。実在の人物をモデルにして絵を描くと、その人物が死者に連れ去られるという。

観音像の左手に新しい女子高校生の制服と体育着が掛けてあった。最近亡くなった娘の供養であろう。事故だったのか、病気だったのか。まだ癒えていない親の悲しみが激しく輻射して来る。堂内の空気は濃密である。

ムカサリ絵馬に関する成書は多くないが、川村邦光・大阪大学文学部教授(憑依の視座.青弓社、1997 年)によると、ムカサリ絵馬は必ずしも供養だけではなく、無念のうちに死んだ霊を鎮魂して厄災を避ける目的もあったのだという。その本から以下、『 』の部分を引用する。

『ムカサリ絵馬の多くは若くして死去した息子や娘を悼み供養するために奉納される。また、息子や娘が縁遠い場合や家庭内に災いが起こった際、この地方でオナカマとよばれる盲目の巫女のもとを訪ねて拝んでもらうと、未婚のまま死んだ者が原因になっているといわれ、絵馬の奉納を勧められることも多い。オナカマの口を借りて、死去した兄や姉の霊が結婚をしないままなので、自分のために結婚式をあげてほしいと語るのである。未婚のまま死んだため、災いを起こしたり、兄弟・姉妹の結婚を妬んで妨げたりするとみなされるのである。結婚には順序があり、未婚のまま死去した者でも、結婚を必要とするという。結婚は人生の節目であり、それによって所帯を構え、さらには子孫を残すことによって、一人前の大人とみなされる。未婚のままの死者は一人前とはなれずに、成仏することなく、冥界をさまよい、身内の者に災いを及ぼしかねないのである。ムカサリ絵馬の奉納で多いのは、男性のためのものであり、それは長男であると考えられる。家を継ぐべき長男を冥界で結婚させることによって、その弟、あるいは娘婿や養子が家を継ぐことを妨げないように配慮したものといわれる。』

未婚のままの死者を、遺族は悼むと同時に怖れた。長男が継ぐべき家を二男が継げば、本人も周囲も居心地が悪かったのだろう。絵馬の奉納には、長男が結婚して家を相続するという日本的な家族像が象徴されている。

ムカサリ絵馬の風習は江戸時代に始まった。古いものは順次撤去され、現存する絵馬は昭和初期に戦死者の三十三回忌(弔い上げ)に合わせて奉納されたものが中心である。戦後は子が親より先に亡くなることは少なくなったが、立石寺には今でも年に20 枚ほどのムカサリ絵馬が奉納されるという。

カタン、と音がした。風が吹き込んだのだろうか。壁の一枚の絵馬が傾いていた。直してやろうと近づいてみると、それは明治の頃の服装をした男女の婚礼の絵であった。女性の絵に享年と名前が書いてある。早逝した女性に婿を取らせようとしたのだろう。「明治41年8月24日没」とある。今日は・・・平成20年8月24日。なんと100 年前の今日が命日である。しかし相手の男性の顔を見て私はもっと驚愕した。自分と似ている。いや、どう見ても自分の顔ではないか。どういうことだろう?

混乱していると、後ろに人の気配がした。

振り向くと花嫁衣装の女性が立っていた。

「長い間、お待ちしておりました。いつか必ず、来て下さると信じておりました」

女性は立ち尽くす私の手を取った。

「さあ、参りましょう。親戚達も待ちかねております」

手の力は思いのほか強く、ひどく冷たかった。

角隠しの下の顔は、老婆のそれであった。

「待っている間に歳を取ってしまいました」

・・・やめてくれ、放してくれ、夢なら覚めてくれ・・・

私は叫んだ、つもりだったが声にはならなかった。

絵馬たちがガタガタと鳴動し、空間が歪み始めた。

どれくらい時間がたったのだろう。

気がつくと傍らに堂守が立っていた。

「アレば見だのが・・・」

自分は蒼白な顔で堂内に座り込んでいたらしい。

堂内には夕日が入り込んでいた。

「留守して悪がったな。大丈夫だが?」

・・・大丈夫です・・・

ようやく答えると私は立ち上がり、絵馬を見ないようにして観音堂を出た。

落陽が月山を茜から群青に染めて行く。白水川は夕映えを照り返しながら龍の如くのたうち、最上川とひとつになる。逆光を飛び交う蜻蛉のシルエットは夏の終焉を告げていた。

境内から厳かな夕景を眺望しているうちに自分は平静を取り戻した。

この地域の死者の霊は四十九日まで自宅の屋根の上にいて、百カ日頃にこのお堂にやって来る。そして三十三回忌が過ぎると立石寺か月山に向かうのだという。それは生(なま)仏が供養されてパーソナリティを失い、祖霊に昇華して行くプロセスである。

青森県津軽地方の弘法寺には、千体にも及ぶ花嫁人形、花婿人形が納められている。やはり伴侶を得ることなくこの世を去った者への供養である。

長崎県の壱岐には独身の者が死ぬと、葬列の先頭が「花摘袋」を持ち、行き交う人が袋に花を入れてやる風習がある。花がなければ、あの世で結婚できないと考えるからである。

冥婚の風習は日本だけでなく、中国・韓国、遠くはアフリカでも認められるという。

いずれも逆縁の子に捧げる哀切な祈りの風景である。

(仙台市医師会報 2009年7月号 No.541 に掲載された記事です。)