第6章 自由意志、合理性、制度的事実

6-3 工学的な問題としての社会の構築

これらの問題に取り組む上で、わたしは哲学的問題をあたかも工学的な問題であるかのように扱うという戦略を継続してみよう。この場合、わたしは社会の構築ということを技術的な問題として想像する。言ってみれば、もしこの社会をスクラッチから設計してみろということになったら、どうすればいいのかということである。

わたしの社会構築記述プロジェクトは伝統的な政治哲学に親和性を持つように思えるかもしれない。空想社会主義的(utopian)な理論家と社会契約説の理論家はともに工学的なアプローチの変種を持っていた。空想社会主義者にとっての課題は「いかに理想的な社会を設計するか」、社会契約説の理論家のそれは「どんな種類の社会と契約するのか」というものである。しかし我々の現在の観点から興味があるのは、社会的・制度的構造の装置の豊富さということについて、いかばかりを既存のものとして前提しなければならないのかということである。最悪の問題は自然状態の定式化ということのうちにある。理論家の多くは人間が自然状態において言語を持つことを当たり前のことと見なしている。しかし、わたしが何度も繰り返し言ってきたように、言語を持つためにはすでに十分豊かな制度構造を持っていなければならないのである。言明をなし約束を交わすことは財産や結婚と同じように人間の制度である。さらに、件の動物がいったん完全な人間の言語を持てば、ある特定の他の制度群は必然的なものになる。ひとたび人々が、ある物体を指して「これは俺のだ」と言うようになれば、彼らはすでにして財産を主張していることになる。この点をもっと簡単に言うには、以前の章で主張してきたことを反復することになる。もし「自然状態」という言い方が、人間がいかなる制度的構造もないところで他の動物のように生きているような状態を意味するのだとすれば、言語を用いる人間存在にとって自然状態に相当するものは存在しえない。

歴史的な位置づけについて簡潔に言えばこうなろう。空想的社会主義者達は制度を当たり前のものと見なした上でその理想的な姿とは何かを問うた。社会契約説の理論家達はいくつかの制度を当たり前のものと見なした上で、政府の創出と市民の政府に対する責務はどのように説明できるかを問うたのである。社会契約説の現代版、たとえばロールズ*の場合は、制度を当たり前のものとした上で、正義の制度と不正義の制度をどうやって区別するのかを問うたのである。

わたしは以上の探求のいずれにも与しない。わたしの本章における問いは、制度がある特定の論理的構造を持つということを認めるとして、なぜそれらはそのような構造を持ち、他の構造を持たないのかということである。

わたしは以前の各章でやってきたように、社会の設計ということをあたかも工学的な問題のように見なしてスクラッチから設計する場合を想像してみる思考実験を続けようとしている。以前の章において、我々はまず言語の進化を想像し、その進化が言語の獲得に至れば、社会についての他の興味深い帰結のすべてがそれに続くということをみた。本章においてもわたしは思考実験を続けたいわけだが、しかし本章では人間の本性という概念に対して異なる光をあてながらやってみたい。

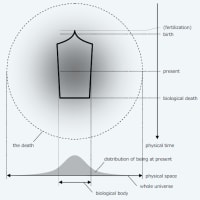

我々が制度的構造と人間本性の間の関係を調べようとしているだとすれば、形式的に言ってふたつの可能性が存在する。ひとつは、人間本性についてのある特定の概念を仮定し、どんな種類の制度的構造がそれに適合するかを見ることである。もうひとつは、ある特定の制度の概念を仮定し、その制度にどんな存在が適合するのかを見ることである。まずは前者の道を進むことにして、現在影響力のある人間本性の概念から始める。人間の認知は標準的な認知科学の計算論的モデルに沿って動作(operate)するという考えを大真面目に受け取ってみよう。認知は計算的かつアルゴリズム的であり、したがって意識はまったく問題にならないと仮定する。つまり意識は随伴現象的(epiphenomenal)であって、それ自身は単にもうひとつの計算的メカニズムにすぎないということである。事実としてこれは、かつて支配的であったし、現在でもそこらに普通にゴロゴロしている、認知科学における人間の認知と合理性の概念である。この計算認知科学モデル(computational cognitive science model)に沿って社会を構築してみるという想像を試みてみよう。我々はひとそろいの意識ロボットをもち、それらを刺激入力(stimulus input)に対して適切な運動出力(motor output)を反応として返すようにプログラムする。そのような体系は完全に決定論的である。我々は今やひとつの完全に「合理的な」ロボットの社会を手にしたことになる。それらロボットが行動において意識的であるかどうかはまったく問題にならない。それらの行動を決定することにおける因果的な働きのすべては実装された計算機プログラムによって果たされる。

6-3 工学的な問題としての社会の構築

これらの問題に取り組む上で、わたしは哲学的問題をあたかも工学的な問題であるかのように扱うという戦略を継続してみよう。この場合、わたしは社会の構築ということを技術的な問題として想像する。言ってみれば、もしこの社会をスクラッチから設計してみろということになったら、どうすればいいのかということである。

| ※ | 「スクラッチから」というのはゼロからという意味で、普通の辞書にもちゃんと載っている言葉である。でもこれを訳さずにカタカナ語のまま言うのが「技術者っぽい」ということに、わが国ではなっている。わたし自身が計算機のエンジニアで、事実よく使うのだから信じてもらっていいことだ。しかしエンジニアでも若い人は案外これを知らなかったりする、という意味で実はオッサンくさい言い回しでもある。そういう事実の認識が嫌でなければ(わたしはそれほど嫌ではない)、どうぞ誰でも真似していただいて結構である。 |

わたしの社会構築記述プロジェクトは伝統的な政治哲学に親和性を持つように思えるかもしれない。空想社会主義的(utopian)な理論家と社会契約説の理論家はともに工学的なアプローチの変種を持っていた。空想社会主義者にとっての課題は「いかに理想的な社会を設計するか」、社会契約説の理論家のそれは「どんな種類の社会と契約するのか」というものである。しかし我々の現在の観点から興味があるのは、社会的・制度的構造の装置の豊富さということについて、いかばかりを既存のものとして前提しなければならないのかということである。最悪の問題は自然状態の定式化ということのうちにある。理論家の多くは人間が自然状態において言語を持つことを当たり前のことと見なしている。しかし、わたしが何度も繰り返し言ってきたように、言語を持つためにはすでに十分豊かな制度構造を持っていなければならないのである。言明をなし約束を交わすことは財産や結婚と同じように人間の制度である。さらに、件の動物がいったん完全な人間の言語を持てば、ある特定の他の制度群は必然的なものになる。ひとたび人々が、ある物体を指して「これは俺のだ」と言うようになれば、彼らはすでにして財産を主張していることになる。この点をもっと簡単に言うには、以前の章で主張してきたことを反復することになる。もし「自然状態」という言い方が、人間がいかなる制度的構造もないところで他の動物のように生きているような状態を意味するのだとすれば、言語を用いる人間存在にとって自然状態に相当するものは存在しえない。

| ※「お前のような奴が味方なら敵はいらない」という言い回しに似ているような気がする。 |

歴史的な位置づけについて簡潔に言えばこうなろう。空想的社会主義者達は制度を当たり前のものと見なした上でその理想的な姿とは何かを問うた。社会契約説の理論家達はいくつかの制度を当たり前のものと見なした上で、政府の創出と市民の政府に対する責務はどのように説明できるかを問うたのである。社会契約説の現代版、たとえばロールズ*の場合は、制度を当たり前のものとした上で、正義の制度と不正義の制度をどうやって区別するのかを問うたのである。

| * | Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971. [日本語訳についてのリンクはあえて作らない。訳を知りたい人は「ロールズ 正義論」でググるがよろし] |

わたしは以上の探求のいずれにも与しない。わたしの本章における問いは、制度がある特定の論理的構造を持つということを認めるとして、なぜそれらはそのような構造を持ち、他の構造を持たないのかということである。

わたしは以前の各章でやってきたように、社会の設計ということをあたかも工学的な問題のように見なしてスクラッチから設計する場合を想像してみる思考実験を続けようとしている。以前の章において、我々はまず言語の進化を想像し、その進化が言語の獲得に至れば、社会についての他の興味深い帰結のすべてがそれに続くということをみた。本章においてもわたしは思考実験を続けたいわけだが、しかし本章では人間の本性という概念に対して異なる光をあてながらやってみたい。

我々が制度的構造と人間本性の間の関係を調べようとしているだとすれば、形式的に言ってふたつの可能性が存在する。ひとつは、人間本性についてのある特定の概念を仮定し、どんな種類の制度的構造がそれに適合するかを見ることである。もうひとつは、ある特定の制度の概念を仮定し、その制度にどんな存在が適合するのかを見ることである。まずは前者の道を進むことにして、現在影響力のある人間本性の概念から始める。人間の認知は標準的な認知科学の計算論的モデルに沿って動作(operate)するという考えを大真面目に受け取ってみよう。認知は計算的かつアルゴリズム的であり、したがって意識はまったく問題にならないと仮定する。つまり意識は随伴現象的(epiphenomenal)であって、それ自身は単にもうひとつの計算的メカニズムにすぎないということである。事実としてこれは、かつて支配的であったし、現在でもそこらに普通にゴロゴロしている、認知科学における人間の認知と合理性の概念である。この計算認知科学モデル(computational cognitive science model)に沿って社会を構築してみるという想像を試みてみよう。我々はひとそろいの意識ロボットをもち、それらを刺激入力(stimulus input)に対して適切な運動出力(motor output)を反応として返すようにプログラムする。そのような体系は完全に決定論的である。我々は今やひとつの完全に「合理的な」ロボットの社会を手にしたことになる。それらロボットが行動において意識的であるかどうかはまったく問題にならない。それらの行動を決定することにおける因果的な働きのすべては実装された計算機プログラムによって果たされる。