前回の文章は、最初は本当に「カリスマ」と題して書き出したものだったのである。

「物語論」の続きを書くのに詐欺とか洗脳とかの手口について調べ直していて(笑)、その中にはカリスマ的資質の持ち主が人々を幻惑し、支配するに至るといった場合なんかも含まれていたから、そもそもカリスマとは何だろうなとふと考えてみたら、要は「注目される人物」ということだと、なぜかあっさり気づいた(笑)。

この定義が既存のものよりよい定義だと主張するつもりはない。この定義に取り柄があるとすれば、カリスマということの本質を資質の神秘性みたいなところに置かないということである。

そうした資質の由来するところは、実際、究極的には神秘としか言いようがないかもしれない(笑)──神秘ということをわたしなりに定義するなら、それは「わたしの与り知らないこと」、知りうることの外ということである──だがそう言ってしまうと哲学にならない(笑)というか、それ以上踏み込んで考察することができないわけである。わたしの与り知らない、知りうることの外にあることは考えることもできない道理である。

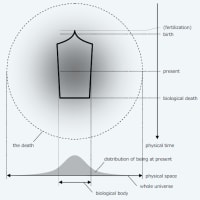

そこで内奥の神秘ではなく、そのひとつ外側、誰もが日常経験すると言えそうな事柄の次元で定義し直してみたということである。そして「注目すること」は日常経験には違いないが、本質的に内的な意識の経験である。注目される対象が何であれ、注目するのはわたしの感覚器官でもなければわたしの脳神経でもなく「わたし」だということである。ゆえに科学の対象ではないわけである。

科学にならない対象はつまらない対象かというと、そんなことはない。それは前回引き合いに出した例からも理解されることではないかと思う。何であれ、我々がある対象に注目する、つまりそれを対象とすることには、かなり強い不可逆性があって、いったん創出された対象は創出した当人ですら容易に意識から追い払えなくなってしまう、つまり創出した当人を逆に拘束するものになってしまうわけである。この図式はたとえば、洗脳(マインド・コントロール)された状態の解除がたいてい異常に困難である(とされている)ことと似ていないだろうか。※

「注目すること」のこの性質は、そもそも我々がもつ現実感の根拠にもなっているはずである。現実はテレビ映像を消すように消すことはできない何かである。我々はまさにこの意味で現実に束縛されている、抜き差しならない、後戻りのきかない形で関与し、あるいは巻き込まれている、つまり、現実にコミットしているわけである。

●

言挙げ(ことあげ)という言葉がある。揚言(ようげん)ともいう。後者で和英辞書を引くとdeclarationとかproclamationとかと出てくる。つまり「宣言」である。

しかし日本語の「言挙げ」は「言わんでもいい、いらんことをわざわざ言う」というような、たいていは否定的なニュアンスで使われる言葉である。これは、そもそも言挙げという言葉の語源がそもそも『古事記』の次のエピソードにあるからである。

「今殺さずとも還らむ時に殺してむ」などと、いらんことを「言挙げ」したために、ヤマトタケルは白猪に化けていた山の神の怒りに触れて死ぬことになったと、だいたいそう考えられてきたわけである。

逆に言えば、言挙げは実は「いらんこと」ではなく、宣言型言語行為であって、つまり社会的事実や制度といったものは、そもそもここから生み出される当のものである。つまり言挙げすることは、そのつもりがなくても、既存の体制・秩序・権威に対する反定立(アンチテーゼ)の意味を持ってしまうことがある。場合によってそれは天とか神とかの権威であったりしかねないわけで、そうなると戒められるべき罪だということになってしまうわけである。

一方でまた、それを「いらんこと」だというのは、宣言型言語行為の奇妙な性質をよく表している。宣言型言語行為は社会的事実を創出(create)するので、創出された後では「言わでもがな」の、つまり「いらんこと」に思えるということである。誰かが目の前にあるものを指さして「これはペンです」と言えば、なんでわざわざそんなことを口に出して言うのか、と思われたりするが、実は誰かがそう言い出す前にはそのペンは社会的事実としては存在していなかったのである。そして「言われてみれば」つまり言われてしまった後では、そのペンがそこに存在するという事実はその場に居合わせた誰にとっても消しようがなくなっている。人はそのことに驚くよりは、「いらんことをわざわざ言っている」かのように、むしろ感じる。コロンブスの卵のようなものである。

「言挙げ」ということは、わが国においてはまた、しばしば「言霊」という考えと結びつけて言われることが多いものである。言霊というのは簡単に言えば言葉それ自体に生命やタマシーが宿っているという考え方で、つまり一種の神秘主義であるが、どうして、どこからそんな考えが生じるのかということは、宣言型言語行為の性質を考えてみれば割合簡単に理解できる。

宣言型言語行為によって創出された社会的事実は、創出されると同時に、その言葉を了解した全員を拘束することになる。その言語行為をなした当人を(仮に)消去したとしてもその拘束は消えない。その拘束が拘束として意識されれば(拘束なんだからそれはありうるだろう)、その拘束の拘束力は言語行為の主よりは言葉そのものから発しているかのように感じられても、べつに不思議ではないということになるわけである。むろん、じじつは言語行為によって居合わせた個々人がその事物に「注目する」、つまり対象を対象として創出する一方でそこから拘束されているので、つまり個々人の内的な意識において拘束が生じているだけである。

「物語論」の続きを書くのに詐欺とか洗脳とかの手口について調べ直していて(笑)、その中にはカリスマ的資質の持ち主が人々を幻惑し、支配するに至るといった場合なんかも含まれていたから、そもそもカリスマとは何だろうなとふと考えてみたら、要は「注目される人物」ということだと、なぜかあっさり気づいた(笑)。

この定義が既存のものよりよい定義だと主張するつもりはない。この定義に取り柄があるとすれば、カリスマということの本質を資質の神秘性みたいなところに置かないということである。

そうした資質の由来するところは、実際、究極的には神秘としか言いようがないかもしれない(笑)──神秘ということをわたしなりに定義するなら、それは「わたしの与り知らないこと」、知りうることの外ということである──だがそう言ってしまうと哲学にならない(笑)というか、それ以上踏み込んで考察することができないわけである。わたしの与り知らない、知りうることの外にあることは考えることもできない道理である。

そこで内奥の神秘ではなく、そのひとつ外側、誰もが日常経験すると言えそうな事柄の次元で定義し直してみたということである。そして「注目すること」は日常経験には違いないが、本質的に内的な意識の経験である。注目される対象が何であれ、注目するのはわたしの感覚器官でもなければわたしの脳神経でもなく「わたし」だということである。ゆえに科学の対象ではないわけである。

科学にならない対象はつまらない対象かというと、そんなことはない。それは前回引き合いに出した例からも理解されることではないかと思う。何であれ、我々がある対象に注目する、つまりそれを対象とすることには、かなり強い不可逆性があって、いったん創出された対象は創出した当人ですら容易に意識から追い払えなくなってしまう、つまり創出した当人を逆に拘束するものになってしまうわけである。この図式はたとえば、洗脳(マインド・コントロール)された状態の解除がたいてい異常に困難である(とされている)ことと似ていないだろうか。※

| ※ | もっとも、多少丁寧に調べて行くと、そもそも洗脳とかマインド・コントロールといった概念は(いかなる学術的な基礎を想定したとしても)確立された概念とは到底言い難いもののようである。 急いで註をつけるが、もちろん、だからといって、通常これらの語に絡めて語られる技法や、結果として生じる心身の状態の報告が一般に虚偽であるとか、そんなことを言いたいわけではない。ハゲは概念として確立しがたいからと言って、ハゲは存在しないというものはあるまい。もしもそうなら、どうしてヅラが存在するのであるか!これが(素人)哲学の方法である。感嘆符まではいらないけど(笑)。 |

「注目すること」のこの性質は、そもそも我々がもつ現実感の根拠にもなっているはずである。現実はテレビ映像を消すように消すことはできない何かである。我々はまさにこの意味で現実に束縛されている、抜き差しならない、後戻りのきかない形で関与し、あるいは巻き込まれている、つまり、現実にコミットしているわけである。

●

言挙げ(ことあげ)という言葉がある。揚言(ようげん)ともいう。後者で和英辞書を引くとdeclarationとかproclamationとかと出てくる。つまり「宣言」である。

しかし日本語の「言挙げ」は「言わんでもいい、いらんことをわざわざ言う」というような、たいていは否定的なニュアンスで使われる言葉である。これは、そもそも言挙げという言葉の語源がそもそも『古事記』の次のエピソードにあるからである。

| ここに詔りたまひけらく「枴(こ)の山の神は徒手に直に取りてむ」とのりたまひて、其の山に騰ります時に、白き猪に、山の辺に逢ひたまへり。其の大きさ、牛の如くなりき。爾、言挙げ為て詔りたまひけらく「是の白き猪に化れる者は其の神の使者にこそあらめ。今殺さずとも還らむ時に殺してむ」とのりたまひて騰り坐しき。ここに、大氷雨を零らして倭建命を打ち惑はしまつりき。 (中略) 此の時御病甚急になりぬ。爾に御歌よみして曰りたまひけらく 少女の 床の辺に 我が置きし 剣の刀 その刀はや 歌ひ竟へたまひて、即て崩りましぬ。 |

「今殺さずとも還らむ時に殺してむ」などと、いらんことを「言挙げ」したために、ヤマトタケルは白猪に化けていた山の神の怒りに触れて死ぬことになったと、だいたいそう考えられてきたわけである。

逆に言えば、言挙げは実は「いらんこと」ではなく、宣言型言語行為であって、つまり社会的事実や制度といったものは、そもそもここから生み出される当のものである。つまり言挙げすることは、そのつもりがなくても、既存の体制・秩序・権威に対する反定立(アンチテーゼ)の意味を持ってしまうことがある。場合によってそれは天とか神とかの権威であったりしかねないわけで、そうなると戒められるべき罪だということになってしまうわけである。

一方でまた、それを「いらんこと」だというのは、宣言型言語行為の奇妙な性質をよく表している。宣言型言語行為は社会的事実を創出(create)するので、創出された後では「言わでもがな」の、つまり「いらんこと」に思えるということである。誰かが目の前にあるものを指さして「これはペンです」と言えば、なんでわざわざそんなことを口に出して言うのか、と思われたりするが、実は誰かがそう言い出す前にはそのペンは社会的事実としては存在していなかったのである。そして「言われてみれば」つまり言われてしまった後では、そのペンがそこに存在するという事実はその場に居合わせた誰にとっても消しようがなくなっている。人はそのことに驚くよりは、「いらんことをわざわざ言っている」かのように、むしろ感じる。コロンブスの卵のようなものである。

「言挙げ」ということは、わが国においてはまた、しばしば「言霊」という考えと結びつけて言われることが多いものである。言霊というのは簡単に言えば言葉それ自体に生命やタマシーが宿っているという考え方で、つまり一種の神秘主義であるが、どうして、どこからそんな考えが生じるのかということは、宣言型言語行為の性質を考えてみれば割合簡単に理解できる。

宣言型言語行為によって創出された社会的事実は、創出されると同時に、その言葉を了解した全員を拘束することになる。その言語行為をなした当人を(仮に)消去したとしてもその拘束は消えない。その拘束が拘束として意識されれば(拘束なんだからそれはありうるだろう)、その拘束の拘束力は言語行為の主よりは言葉そのものから発しているかのように感じられても、べつに不思議ではないということになるわけである。むろん、じじつは言語行為によって居合わせた個々人がその事物に「注目する」、つまり対象を対象として創出する一方でそこから拘束されているので、つまり個々人の内的な意識において拘束が生じているだけである。