以下はランダムな考察の断片である。考察というよりは妄想に近い。もう少し突っ込んで考えないと本当らしい話にはならない。

●

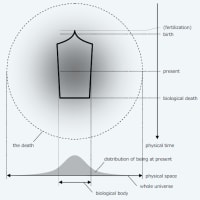

前回書いたように、注目ということはその深さによってパラメタ化される。そしてこの深さということは同じ種類の注目のしかたを共有しうる範囲の広がりに逆比例するように対応している。テキストをミミズののたくりとして経験することはほとんど客観的な現実に近い、ほぼすべての人間の共有する経験である一方、注目の深さは浅い。それを特定の言語の文章として意味を(内的な経験として)読み取れるくらいになると、おなじ言語を母語とする人間の範囲に、さらに「言外の含み」のような暗示的な意味になると、その範囲はもっと狭くなる。

さらに狭めて行ったら、つまり注目の度合いが深さを増せば、それは言語の内側、内奥の沈黙から出てくることがなくなるであろう。

そうすると(前回述べたのとは)逆の極限、つまり深さ無限大の注目とは何だろうか?実在(性)は保証されない極限であることを前提とした上で、無限大の注目とはいかなる対象の創出であり、また拘束であるのか?

●

ある注目は特定の深さだけをもつというのは正しい見方ではないであろう。自国語のテキストを読む場合のように、我々は通常さまざまな深さの注目を重ね合わせてひとつの注目としている。つまり注目はその深さに関するスペクトラムとして表示される何かである。

この「注目の深さ領域」のスペクトラム表示に対応する「時間領域」的な表示を考えることができるであろうか。たとえばそれは意識状態の時間発展だと見なしてよいであろうか。

そこまで単純な話はできないように思われる。意識それ自体を力学系(dynamical system)に見立ててその状態の時間発展ということを考えたとしても、それは連続的なものではなく、まさに注目によっていたるところ不連続になっているからである。注目によって対象が創出されると「なかった昔には戻れない」、いいかえれば創出は、それが起きる前には我々はそれを知らない、つまり「意識は未来を知らないし、知るべくもない」。対象の創出は未来の創出であるとともに過去の破壊である。いたるところ不連続な過程はもはや過程とは呼べないであろう。

ネッカーの立方体を眺める場合のように、互いに排他的な複数の対象の創出と破壊が交互に生じる特殊な場合を除けば、対象は創出されるだけである。

破壊と忘却は異なる。過去は破壊されても忘却されるとは限らない。この意味で対象は記憶や像ではない。

●

読むのも書くのも忌まわしい、目にすることも口に出すこともしたくない言葉がある。時としてそれは固有名詞である。

●

前回書いたように、注目ということはその深さによってパラメタ化される。そしてこの深さということは同じ種類の注目のしかたを共有しうる範囲の広がりに逆比例するように対応している。テキストをミミズののたくりとして経験することはほとんど客観的な現実に近い、ほぼすべての人間の共有する経験である一方、注目の深さは浅い。それを特定の言語の文章として意味を(内的な経験として)読み取れるくらいになると、おなじ言語を母語とする人間の範囲に、さらに「言外の含み」のような暗示的な意味になると、その範囲はもっと狭くなる。

さらに狭めて行ったら、つまり注目の度合いが深さを増せば、それは言語の内側、内奥の沈黙から出てくることがなくなるであろう。

そうすると(前回述べたのとは)逆の極限、つまり深さ無限大の注目とは何だろうか?実在(性)は保証されない極限であることを前提とした上で、無限大の注目とはいかなる対象の創出であり、また拘束であるのか?

●

ある注目は特定の深さだけをもつというのは正しい見方ではないであろう。自国語のテキストを読む場合のように、我々は通常さまざまな深さの注目を重ね合わせてひとつの注目としている。つまり注目はその深さに関するスペクトラムとして表示される何かである。

この「注目の深さ領域」のスペクトラム表示に対応する「時間領域」的な表示を考えることができるであろうか。たとえばそれは意識状態の時間発展だと見なしてよいであろうか。

そこまで単純な話はできないように思われる。意識それ自体を力学系(dynamical system)に見立ててその状態の時間発展ということを考えたとしても、それは連続的なものではなく、まさに注目によっていたるところ不連続になっているからである。注目によって対象が創出されると「なかった昔には戻れない」、いいかえれば創出は、それが起きる前には我々はそれを知らない、つまり「意識は未来を知らないし、知るべくもない」。対象の創出は未来の創出であるとともに過去の破壊である。いたるところ不連続な過程はもはや過程とは呼べないであろう。

ネッカーの立方体を眺める場合のように、互いに排他的な複数の対象の創出と破壊が交互に生じる特殊な場合を除けば、対象は創出されるだけである。

破壊と忘却は異なる。過去は破壊されても忘却されるとは限らない。この意味で対象は記憶や像ではない。

●

読むのも書くのも忌まわしい、目にすることも口に出すこともしたくない言葉がある。時としてそれは固有名詞である。