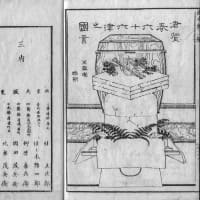

臺(うてな)を“青龍城”と号し春の眺望に備え、南の臺には“波梨舎那城”と名づけて夏

の景を望み、西は“景城”と名づけて秋望の臺とし、北は“並那離城”と名づけて冬の

景色を望む臺(うてな)とす。これより淨飯王は四季折々に順(したが)いそれぞれの霊臺に

御幸なって、農耕の艱苦(かんく)、行旅(こうりょ)の疲労を叡覧したまい、愈(いよいよ)朝政を正し、

仁澤を施したまいけるが、それにつけても叡慮を慰めたまうは、春は遠山の霞融々として

微風万花 香を送り、御衣袂も是がために匂いを加え、夏は玉階雲に挿(はさみ)て

蝉の声雅楽を奏し、薫風龍躰の汗をはらい、秋は皓月(こうげつ)錦帳を照らし悉々

たる涼風梧桐を掃(はらい)て、天津(あまつ)星も王翦(おうせん)に朝するかと疑われ、冬は四郊の雪雲

端に晴、臘日(ろうじつ)の三白、将に翌年の豊穣を奏するが如く四季折々の眺望

限りなく面白ければ、万機の御政努(おんまつりごと)予暇ある毎に緒臣と俱(とも)に霊臺

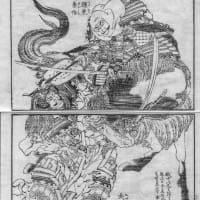

に御宴を促されて、君臣 楽しみをともにしたまう。然る或時、日光臣冠を傾け

奏しけるは、大王受禅ましましてより広く民に徳沢を施し王化(おうか=徳化)至らぬ

隈もそうろうはねば、万民、業を楽しみ、君を思うこと赤子が父母を慕うが如し。

然れども御代の悠久ならざらんことを 我 憂い、楽しみのなかに薄氷を踏むの怕れ絶え

ず。夫れ、天なれば地なり、昼あれば夜あり、春夏漸々(ぜんぜん)にして秋冬沈遅(ちんち)とし、

草木の花さき実るは、皆、造化の功にして不窮の道なり。君いま冨み、四天下

を保ち貴きこと、転輪王たれば御望として可(かな)わざることましまさゞれども、ただ闕(うき)

たまうところは后妃のみなり。よろしく才色勝れたる夫人を撰み、宮妃備え、御代を

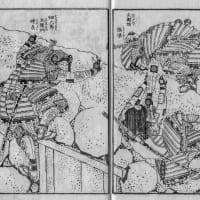

嗣ぎたまうべき太子を儲け給え、と、奏しければ満座の緒卿、大いに感歎(かんたん)し、実によ

くも申されたることのかな。誰かはこの旨を存じざるべき。大臣の奏聞こそ萬

代不易の計策(はかりごと)、何事か此上のそうろうべき。仰ぎ願わくば宮妃を迎えさせ給い、臣

下および万民の心を易からしめ給えと、異口同音にぞ奏したる。大王、倩(つらつら)

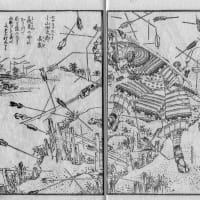

叡聞あり、群卿の奏するところその理なりといえども、朕、父王の位を受け継いでいまだ

幾ばくもあらず。然るに、早く后妃を迎えば恐らくば色に荒むの譏りを唱えられ、

乱国の端をも引きださんかと辞(いなみ)たまうを、日光臣また諫めて曰く。陰陽和合は天

地の定理、男女夫婦は人間の大倫なり。大王、御年若くいますとも后妃を

迎えたまうに難の憚りかそうろうべきと、詞(ことば)を尽くして諫奏(かんそう)しけるにぞ。淨飯王も

さのみ争いかねたまい、この上は卿らが勧めに順(したが)うべしと宣うにぞ、日光臣は

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます