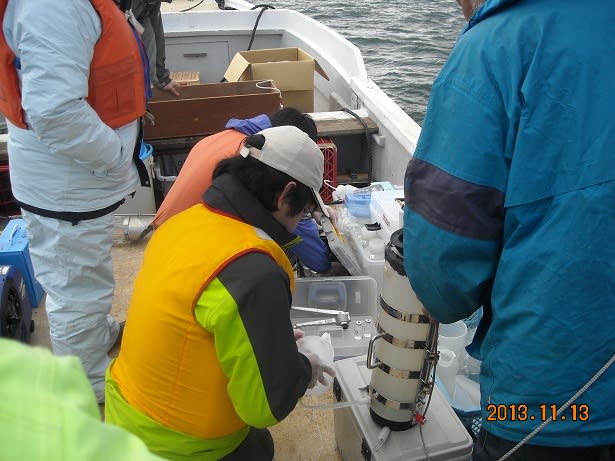

琵琶湖の調査に出かけた。

水深96mの場所から、底泥を採取した。

9月15日の台風18号によって、河川から大量の土砂が流入していた。

5cmくらいの厚さだろう。

あれから2ヶ月たった。

新しい土砂にカバーされた湖底付近の水質や泥質は良くなったのだろう。

そんな期待をこめて、泥の中の酸素濃度を測定した。

水中では酸素が4-5mg/Lだった。

ガラスセンサーが泥に入ると、とたんにゼロとなった。

新しい土砂も、すでに嫌気的となっていた。

うーん、恐るべき湖底の泥。

還元度がとても高いようだ。

いずれにしても、台風は、湖底を大きく変えてしまった。

これからどうなるのか、興味を持って見守っている。

いよいよ、迫ってきました。

会員でない人もOKです。

参加希望の方は、直接熊谷まで連絡してください。

準備する料理の都合があります。

mkumagai@mwc.biglobe.me.jp

です。

見逃す手はありません。

*************:

「ありがとう!」 びわ湖に感謝する集いの案内

私たちの隣人でもある大切なびわ湖を未来へ伝えていくために「特定非営利活動法人びわ湖トラスト」をたちあげて今年5周年を迎えました。そして11月には、税制上優遇される認定法人となりました。そこでこの5年間のびわ湖トラストの歩みとこれからの展望をご報告し、びわ湖に感謝する集いを下記の通り計画いたしました。

第1部でびわ湖を愛する3人の先生から、近江のこと、びわ湖の暮らしのこと、等々をお聞かせいただき、さらに、第2部で、そのびわ湖の恵み、そして、びわ湖をつくる水源の森に生まれた山の恵み、さらにおいしい近江の水と米から生まれた近江の地酒をいただきながら、近江のこと、びわ湖のことなどを語り合いたいと思います。

第1部と第2部の間の休憩時間に、びわ湖トラストのDVDをご覧頂く他、今までの活動のポスターの展示なども行う予定です。皆さま、お誘い合わせでおこしください。

【記】

・日時 2013年11月16日(土)14:00~18:00

・場所 大津市浜大津5-1-1 琵琶湖汽船 研修室・待合室・喫茶キャピターノ

・参加費 2000円(実費です。ただし飲み物代は含みません)

・内容

第1部 学びの時間 14:00~15:30 於研修室

特別講演!

「びわ湖とともに」 琵琶湖汽船取締役 桂 陽三氏

「近江の水と酒」 藤居本家七代当主 藤居鐵也氏

「華麗なる漁と美味なる食」安土城考古博物館副館長 大沼芳幸氏

※休憩 15:30~16:00 ポスター展示、びわ湖トラストDVDなど

第2部「交流の時間」16:00~18:00 於喫茶キャピターノ

こんなん、他では食べれません。

湖の幸(6品) 鮎の山椒煮、大鮎の山椒煮、鮎のなれずし、鮎の昆布巻き、えび豆、小鮎の丸干し

山の幸(6品) 鹿肉のボイルサラダ、猪じゃが、こごみの辛し和え、鯖のなれずし、ふきのとう米粉シフォンケーキ、鯖そうめん

特別賞味 坂本のトラストそば(あの有名な山本そば製粉が無料提供します)

近江の地酒を揃えて、近江の味覚を楽しんでいただきます。

なんと12種類が楽しめます。

※ 近江の地酒を含む飲み物は別料金です。

フォークソングライブ(橋本雅彦、山本輝彦)

琵琶湖の蜃気楼はよく知られている。

私も幾度か見たことがある。

しかし、今日見た蜃気楼は圧巻だった。

琵琶湖大橋の両端が完全に浮き上がっていた。

ウィキペディアでは、

******

蜃気楼(しんきろう)(mirage)は、密度の異なる大気の中で光が屈折し、地上や水上の物体が浮き上がって見えたり、逆さまに見えたりする現象。

光は通常直進するが、密度の異なる空気があるとより密度の高い冷たい空気の方へ進む性質がある。

******

と書いてある。

湖水温はまだ20℃くらいだ。

今日の冷え込みでは、気温は5℃くらいだった。

温度差が10-15℃もあった。

結果的に建物や橋が浮き上がるのだ。

暑かったり寒かったりした今年の気象の結果だ。

久しぶりに調査に出た琵琶湖からの贈り物。

楽しませてもらった。

自然に感謝。

今日は、琵琶湖の調査で高島にやってきた。

風景明媚な場所でもある。

漁船を使うので、現地で宿泊することにした。

高島には昔、京都大学の古環境実験施設があった。

堀江正治先生が、1400mの湖中ボーリングをされたことで知られている。

この記録はまだ破られていない。

琵琶湖が見えるかどうかは大きな違いがある。

おそらく10倍くらいの価値があるのだろう。

堀江先生は1978年から1987年まで、この研究施設に勤務し、毎日、琵琶湖を眺めながら研究をされた。

さぞかし満足されたことだろう。

私もあやかりたいと思うのだが、まだ実現していない。

琵琶湖での私の研究歴が、堀江先生と重なる時期はそんなに長くない。

ただ、とても懐かしい思い出がある。

まだ、私が京都大学大学院理学研究科の院生だった頃だ。

私の机の前に研究室の外線電話があった。

そこへ堀江先生はよく電話をかけにこられた。

実際、彼は、電話魔として知られていた。

私が何気なく音楽を聞いていると、立ち止まって聞いておられた。

「お邪魔なら、切りましょうか」

ときくと、

「いや、聞かせてください」

と言って、電話をすることもなくたたずんでおられた。

先生は、モーツアルトが好きなようだった。

生涯独身だった先生は、きっとロマンチックな人だったのだろう。

今日は、この地で一泊する。

すでに他界された堀江先生のことを思い出しながら、琵琶湖に乾杯しよう。

京都大学には、時々、琵琶湖が大好きな研究者がでる。

その点だけは、私も負けない気がする。

東京工業大学の広瀬らは、海底に設置する地震津波センサ用潮流発電機の開発を行っている。

自然に存在する未使用のエネルギーをどのように効率よく活用するかが、原子力や化石燃料に依存しない社会を構築するための重要な鍵となるだろう。

例えば、風力発電の効率を大幅に向上するwind-lensという技術がある。

これは、風力発電の後方にベーンを取り付けることによって負圧域を作り出して風速を増加させる手法だ。

我々はこれをArtificial energy lens(AEL)と呼ぶことにする。

一方、自然のシステムの中にはNatural energy lens(NEL)が存在している。

分散したエネルギーを集めて新しいエネルギー形態に変換する自然の仕組みだ。

例えば、降水や台風、竜巻などが上げられる。前者は水力発電として活用されていが、後者の利活用はまだなされていない。

地震もそうだろう。

しかし、自然の中に存在していて人間が気づいていないNELも存在する。

それを探して利用することが、人類存続につながるのかもしれない。

湖に蓄積されるエネルギーもそのひとつである。

先にも述べたように琵琶湖の場合、水温の上昇は生態系に悪影響を与える可能性が高い。

必要以上に自然エネルギーが湖に蓄積されることは必ずしも健全とは言えない。

気温の上昇は表面水温の上昇を引き起こし、成層を強化する。成層が強化されると、境界層の厚さがが薄くなることが分かっている。

風などによって同じエネルギーが供給されるとすれば、境界層の厚さがが薄くなるということは、境界層を流れる流速が早くなり運動エネルギーが表層に集中することになる。

まさに典型的なNELである。

福島の汚染水対策でIRIDから以下のメールが届いた。

さまざまな組織からの提案がまとめられている。

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/20131108_01.html

を参照願いたい。

世界はまだ健全な気がする。

World Water and Climate Foundation (WWCF)の提案は393である。

ご意見をお待ちしている。

熊谷

----- Original Message -----

>Date: Fri, 08 Nov 2013 21:55:04 +0900

>Subject: Submitted information for contaminated water issues has been posted on the web

>From: cw01 <cw01@irid.or.jp>

>To: undisclosed-recipients:;

>

>

>To: Submitters of information for contaminated water issues at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station

>

>We appreciate your submission of information for contaminated water issues at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. The submitted information was reported to Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). This e-mail is to inform you that the "Technology Information" (Form 2), which was submitted as to be disclosed to public, has been posted to following METI's web page.

>

>http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/20131108_01.html

>

>The submitted information will be reported to the governmental "Committee on Countermeasures for Contaminated Water Treatment" scheduled in the middle of November after the initial review by IRID. The web page above is written in Japanese, however, the list of submitted information can be downloaded from the web page in Excel file and the subjects of submitted information in the list are written in original language. If you did not submit "Technology Information" (Form 2), the information you submitted is not posted on the web page, but your information is reviewed by IRID and will be reported to the "Committee on Countermeasures for Contaminated Water Treatment".

>

>Contaminated Water Technology Review Team

>International Research Institute for Nuclear Decommissioning

恐竜の湖、ネス湖

ネッシーで有名なネス湖が、イギリス最大の淡水湖であることを知る人は少ないかもしれない。本当にネッシーという恐竜がいるかどうかは別として、この湖には、一般に知られない謎があると言われている。そんな謎の解明に、イギリスの陸水研究者は長い間挑戦してきた。

ネス湖は、表面積が琵琶湖の10%しかないが、体積は74.5億トンで琵琶湖の25%にあたる。湖水が完全に入れ替わる滞留時間は2.81年であり、最大水深230m、平均水深132m、長さ39km、幅1.5kmの、北東から南西に延びた狭くて深い構造湖である。構造湖というのは、地殻変動によって形成された湖のことで、琵琶湖やバイカル湖の成因と同じである。湖面の水温は、6℃から13℃の間で、冬期にも凍結することはなく、水の上下循環は年1回だけ起こる。平均水深が大きいので、湖岸は急に深くなるので、水草はほとんど生えていない。

ネス湖があるスコットランドは、イギリスの北部に位置し、スコッチウィスキーの故郷でもある。この地方には、良質の水と、ピートという泥炭があるので、ウィスキーの醸造に向いていて、幾つかの地方にさまざまな種類の醸造所がある。ネス湖の集水域からもピートを含んだ河川水が流入するので、湖水は褐色に濁っている。この褐色の水に含まれる溶存有機物の量は、琵琶湖北湖の量の2~3倍にあたるという。

貧栄養湖であるネス湖の窒素やリンは、琵琶湖北湖と大差ないが、太陽光が水中の濁りによって吸収されるので、植物プランクトンの光合成量が低く、クロロフィルa濃度は琵琶湖北湖の10分の1程度でしかない。にもかかわらず、動物プランクトンが異常に多いのである。このことが、長い間、謎であった。

この20年間の研究で、ネス湖の動物プランクトンは、春先には、陸起源の溶存有機物やデトライタスから炭素を得ており、春の後半から増殖してくる植物プランクトンを食べるようになることがわかってきた。さらに、植物プランクトンが足りなくなると、再び陸起源の有機物を利用するようになる。このような陸からの有機物を分解して、水中の炭素不足を補うのに、バクテリアが大きな役割を果たしていることもわかってきている。いわゆる微小生物生態系の発見である。このことによって、年間を通しては、ネス湖の動物プランクトンは、その体を構成する約40%の炭素を、陸起源の有機物から得ていることが解明された。

そして、これらの動物プランクトンが、ネス湖の上位の生態系(例えば魚類)を支えていると言える。ひょっとして実在するとしたら、ネッシーの餌の40%は、陸からの有機物に依存しているのかもしれない。そう思うと、スコットランドの特有な地層と、ネス湖の深いかかわりを改めて実感することができる。

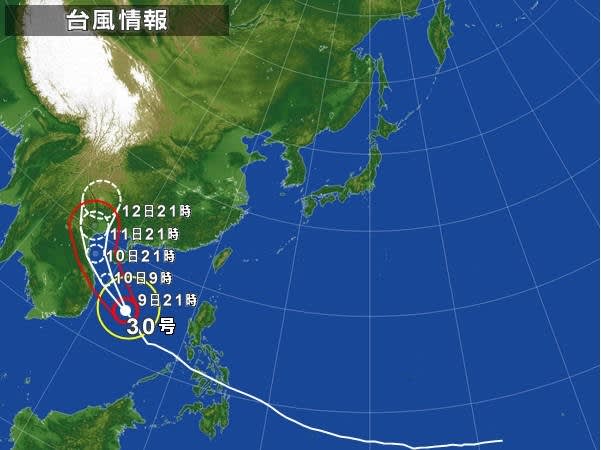

すごい台風が発生したものだと思ったら、フィリッピンで大変なことになっている。

なにせ895ヘクトパスカルの台風だ。

これは史上最悪だった伊勢湾台風と同じ最低気圧だ。

被害も甚大なようだ。

今年はいろいろなところで大災害が多い。

このような災害は、起こって欲しくないものだが、可能性があるだけに注意が必要だ。

わが国からも何か支援をする必要があるのではないだろうか。

***************

猛烈な台風30号が8日、フィリピン中部を直撃した。

ロイター通信は9日、比赤十字関係者の話として、中部レイテ島タクロバンなどで1200人以上が死亡したとみられると伝えた。

比赤十字は、被災地に入った職員の情報から、タクロバンで1000人以上、隣接するサマル島で約200人が死亡したと推計している。

他地域でも台風に伴う激しい風雨で土砂崩れや洪水などが起きており、国家災害対策本部によると、400万人以上が被災した。

比国軍は、救助のため約1万5000人の兵士を動員しているが、被災各地での停電や道路寸断で作業は難航している。

***************

伊勢湾台風

人的被害は、紀伊半島の和歌山県、奈良県、伊勢湾沿岸の三重県、愛知県、日本アルプス寄りの岐阜県を中心に犠牲者5,098人(死者4,697人・行方不明者401人)・負傷者38,921人(「消防白書」平成20年度版より)にのぼり、さらにほぼ全国に及んだ経済的被害は破格の規模となり、明治維新以来最大の被害を出した台風である。

犠牲者を3,000人以上出した台風として、室戸台風、枕崎台風とあわせて昭和の三大台風に挙げられ、その中でも最悪の被害をもたらした。

伊勢湾台風での犠牲者の数は、1995年1月17日に兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)が発生するまで、第二次世界大戦後の自然災害で最多のものであった。

びわ湖の湖流が作る電力(仕事率)を計算してみた。

1平方メートルあたりの数値である。

多いときで60ワットくらい、平均すれば10ワットくらいだろうか。

変換効率を考えると、この半分くらいだろう。

流速の実測値を用いているので、最適な場所かどうかは不明である。

びわ湖でジェット流が発生する場所に設置すれば、もう少し高い数値を得ることも可能だろう。

太陽光発電と違って夜も発電できる。

少し真剣に考えてみようかな。

びわ湖には成層期には環流が形成される。

地形の関係でかなり流れが強くなる場所もある。

うまく配置すれば1MW程度なら無理なく発電できるだろう。

原発を選ぶか、湖流発電を選ぶか、滋賀県県民としては悩ましいところである。

Michio Kumagai @KumasanHakken

Michio Kumagai @KumasanHakken