湖の鎮魂歌(98) blog.goo.ne.jp/bitex1993/e/14…

最近やっと、テレビでも自律型ロボットの話題が出てくるようになってきた。

障害物をよけて歩くロボット!

そんなこと、自律型水中ロボット「淡探(たんたん)」は13年前からやっていた。

水中で障害物を探知し、それを回避するように設計されている。

うーん、やっぱ10年早かったのかな。

そんなときに、あるテレビ局から話が来た。

淡探を使った番組を作りたいのだという。

よみがえる淡探。

面白い企画だと思う。

さて、どうやって滋賀県から淡探を取り戻すか。

しばらく頭をひねるときが続きそうだ。

何かよいアイデアがないかな。

とりあえず科研費を申請しておいた。

お金がなければ前に進めない。

時代は大きく変わっている。

13歳になった淡探の復活があってもいいじゃないか。

彼女はまだまだ働けると思う。

家を出ると坂道が広がる。

500mくらいの登りだ。

ブラブラと歩くのだが、どうしても目線が下になる。

歩道にレンガが敷き詰められている。

それにしても不思議だ。

レンガのならびに1ミリのずれもない。

丹念に敷き詰められている。

よほどしっかりした職人さんだったのだろう。

そう言えば1993年に、はっけん号という調査船を作ったとき、ビンセントが驚いていた。

甲板を留めたビスのネジ山の方向がきれいに一直線になっていたのだ。

「日本人はすごいな」

彼はつくづくそう言ってため息をついた。

少しぐらいずれてもよい、ということは日本のまともな職人は考えていない。

ビスのネジ山がどの方向へ向こうが、船の航行とは関係ない。

しかし、きちんとしたいのだ。

これは中国やカナダでは考えられないことだ。

また一つ、通勤路での発見が増えた。

こんなところに日本人の特徴と信頼がある。

忘れたくないものだ。

Arctic amplificationという専門用語がある。

1951年から1980年にかけての気温分布と、2000年から200年にかけての気温分布を比較すると、全体の平均では0.6℃気温が上昇しているのに対して、北極圏ではほぼ倍の2℃上昇しているという。

つまり、北極圏の気温増幅が他の地域に比較して著しく高いことを意味している。

一番大きな要因としては、アルベドの変化だと言われている。

海洋のアルベドは0.06である。

つまり太陽エネルギーの94%を吸収する。

氷だけの場合だと、アルベドは0.5である。

50%が反射され、50%が透過する。

氷の上に雪が積もると、アルベドは0.9になる。

90%の太陽エネルギーが反射される。

したがって、雪や氷が融け始めると急速に太陽エネルギーが海洋に取り込まれ、さらなる水温上昇につながるというのだ。

一方、NASAの気象学者は、熱帯域における積乱雲の発達が熱の鉛直輸送をもたらすので、結果的に熱帯域では海面水温が上昇しにくいと言っている。

そう言えば、今年は台風や竜巻の発生が多かった。

暑くなりすぎると熱的な調節機構が働きだすのだろう。

こんな膨大なエネルギーの一部を拝借できないのだろうか。

そこで、Natural Energy Lensという考えを提唱してみたい。

自然エネルギーレンズとでも言うのだろうか。

暑くなることによって運動エネルギーが狭い領域に集約される系を見つけて、そのエネルギーの一部を利用しようというものだ。

境界層の厚さ=1.3×摩擦速度÷[f+(1+(N^2/f^2))^(1/4)]という関係がある。

ここで、fはコリオリパラメーターであり、Nは浮力周波数である。

表面水温が上昇するとNが増大するので、境界層の厚さは薄くなる。

もし外部から与えられる運動エネルギーが同じなら、境界層が薄くなるほど流速は速くなる。

そんな場所があれば、そこに発電機をおく。

実は、びわ湖がその有力な場所の一つではないかとひそかに思っているのだが。

ふと目線を下げるとトカゲがいた。

どうもバッタを食べているようだ。

大学へ向かう途中の道での出会いだった。

家を出た時には陽がさしており、ポカポカと暑いくらいだった。

ところが途中から雲が出て、今にも雨が降り出しそうな天気となった。

風も強い。

かわいそうに、トカゲも気温が急に下がるとは思っていなかったのだろう。

餌を食べることも私から逃げ出すこともできないで、舗装路の上に立ち往生してしまった。

そう言えば今年の2月にニューオリンズの会議の後、ビンセントと一緒にミシシッピー川の湿地帯へ行った。

アリゲーターをみる船上ツアーだったが、結局、一匹も発見できず。

それもそうだ2月のニューオリンズは、結構寒い。

こんな時期にのこのこ出かけてくる爬虫類はいないだろう。

料金分のサービスだろうか、船頭が飼っているアリゲーターを取り出して記念写真となった。

さすがに口はテープで閉じてある。

しかし寒いのでアリゲーターはほとんど動かない。

今日のトカゲを見て、その日のことを思い出した。

それにしても今年の秋は、暖かいのか寒いのかがよくわからない。

トカゲにとっても迷惑な気候なのだろう。

人間も、出かける時の服装に困ってしまう。

カナダのサスカチワンに住むリチャードからは、気温がマイナス13度だという便りが届いた。

できればもう一度食べてみたい料理というものがあるものだ。

1981年の春、私はスペインのセビリアにいた。

マラガからセビリア、コルドバ、グラナダを巡る旅の途中だった。

同行者は、大学時代の後輩で、ロンドンいた佐藤君だった。

同じ山岳同好会に所属していたが、一緒に山へ行った記憶はほとんどない。

同時期にイギリスにいたので、時間を合わせてスペインへ出かけた。

セビリアは白壁に赤い花が似合う美しい街だった。

ホテルで予約をしてフラメンコを見に行った。

かぶりつきの席でシャンペン(スペインではカバという)を飲みながら観るフラメンコは最高だった。

終わってから気分よく出かけたのが街角の魚貝類専門パブだった。

そこで注文したのがAngulasだった。

そう、ウナギの白子だ。

これをオリーブ油とニンニクと唐辛子と塩でいためたものだ。

これが実にうまい。

ビールにとてもよく合う。

思わず2杯も食べてしまった。

いまではスペインでもウナギは貴重となり、とても高価なのだそうだ。

あれから30年以上たつが、いまだに食したことがない。

それにしても世界中でウナギやマグロが枯渇してきている。

採りすぎか。

環境の変化か。

意地汚い人間の過剰な飽食が、自然の生物を圧迫しているのは事実だろう。

反省する日々が続いているが、やはり、うまいものはうまい。

文化としてなくしたくないものだ。

土曜日だが、たまった原稿を片付けるために、フラフラと大学へやってきた。

普段より人通りが多いので何事かと思ったら、学園祭をやっていた。

今日から二日間の催しらしい。

正門でパンフレットをもらった。

何気なくページをめくると

「アルコール類の販売や飲酒をすべて禁止しています」

の文字が躍っていた。

こんなんで面白いのかな。。。と思いながらも研究室へ向かう。

そう言えば、11月祭(いまはN-FES?)も近い。

ホームページを見たら、京大はまだお酒を認めているようだ。

そうだろう。

祭りに酒はつきものだ。

1970年に大学へ入学したとき、18なのに酒をたらふく飲んでいた。

学園祭でも飲み屋(洋酒喫茶)を長い間やっていた。

一番遅くまで開店している模擬店として有名だった。

わざわざ木屋町のスナックに通って、バーテンの稽古をしたこともあった。

N-FESは4日間続く。

狂乱と、解放と、痴情が乱舞した時代だった。

いま、学生たちは草食系となり、かすかにコンサートでエネルギーを発散する。

どちらが良いとか、悪いとかいうことではなく、時代が変わったということなのだろう。

おじさんおばさんたちの、青春の光と影は、今の若者たちに引き継がれていないことだけは確かだ。

私たちが青春時代に叫んだ「画一主義からの脱却」は、いま、確実に逆方向へ走っている。

団塊の世代への反動なのだろうか。

文化が薄っぺらい下敷きのようになり、向こう側が透けて見えるような時代となり、熱く語り合える精神を私たちはどこに落としてきたのだろうか。

テレビ文化が作り上げる虚構のような価値観が、この国を堕落させ続けている気がしてならない。

わが国では、物事はなかなか前に進まないものである。

11月16日(土)のNPO法人びわ湖トラスト5周年記念事業の概要がやっと見えてきた。

お手すきの方はぜひ参加してほしい。

*******

「ありがとう!」 びわ湖に感謝する集いの案内

私たちの隣人でもある大切なびわ湖を未来へ伝えていくために「特定非営利活動法人びわ湖トラスト」をたちあげて今年5周年を迎えました。

そこでこの5年間のびわ湖トラストの歩みとこれからの展望をご報告し、びわ湖に感謝する集いを下記の通り計画いたしました。

第1部でびわ湖を愛する3人の先生から、近江のこと、びわ湖の暮らしのこと、等々をお聞かせいただき、さらに、第2部で、そのびわ湖の恵み、そして、びわ湖をつくる水源の森に生まれた山の恵み、さらにおいしい近江の水と米から生まれた近江の地酒をいただきながら、近江のこと、びわ湖のことなどを語り合いたいと思います。

第1部と第2部の間の休憩時間に、びわ湖トラストのDVDをご覧頂く他、今までの活動のポスターの展示なども行う予定です。皆さま、お誘い合わせでおこしください。

【記】

・日時 2013年11月16日(土)14:00~18:00

・場所 大津市浜大津5-1-1 琵琶湖汽船 研修室・待合室・喫茶キャピターノ

・参加費 2000円(実費、ただし飲み物代は含みません)

・内容

第1部 学びの時間 14:00~15:30 於研修室

「びわ湖とともに」 琵琶湖汽船取締役 桂 陽三氏

「近江の水と酒」 藤居本家七代当主 藤居鐵也氏

「華麗なる漁と美味なる食」安土城考古博物館副館長 大沼芳幸氏

※休憩 15:30~16:00 ポスター展示、びわ湖トラストDVD

第2部「交流の時間」16:00~18:00 於喫茶キャピターノ

湖の幸(6品) 鮎の山椒煮、大鮎の山椒煮、鮎のなれずし、鮎の昆布巻き、えび豆、小鮎の丸干し

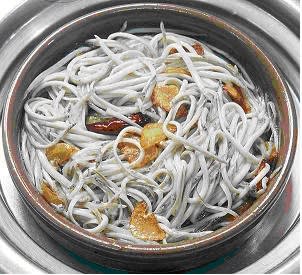

山の幸(6品) 鹿肉のボイルサラダ、猪じゃが、こごみの辛し和え、鯖のなれずし、ふきのとう米粉シフォンケーキ、鯖そうめん

特別賞味 坂本のトラストそば

近江の地酒(10種類)を揃えて、近江の味覚を楽しんでいただきます。

旭日・松の司・七本槍・萩の露・竹生島・松の花・不老泉・浅茅生・御代栄・大治郎

※近江の地酒を含む飲み物は別料金です。

フォーク演奏(橋本氏ほか)もあります。

・問い合わせ・申し込みは「びわ湖トラスト」ホームページから

http://www.biwako-trust.com/ 事務局 ℡077-522-7255

・締め切り 11月11日(月) 定員100名を超えた場合は早めに締め切ります。

Michio Kumagai @KumasanHakken

Michio Kumagai @KumasanHakken