四季の山を歩き、思い、創造する。

凌 手記

9月25日「平日のシノギングと高尾ハナレ」の様子

年に一度の平日シノギングイベント。

通常の土曜日開催ではどうしても参加できない、、という方々を主として、しかも平日の静かな(普段もそんなエリアしかいかないが)シノギングを満喫できる、という趣向の回である。

しかしながら平日お休み取れる方々はまた、急遽その日に外せない仕事が入ってしまう。。という場合も多いのか、残念ながら2名様が同内容でのキャンセルと相成った。この手に対する解決方法はないと思うが、何か平日開催にあたってのご希望ご助言等あれば皆さん、どしどしお待ち申し上げる。

閑散とする高尾駅前から颯爽とバスに乗り始点へ移動。人気のない拓けた場所にて簡単なご挨拶。

入凌のポイントまではまだ、暫し車道林道歩きがあるので早々に出立。途中ポイントポイントでミチクサをしながら進む。

山の中で無くとも、こんな難所も現れる。

そうして異世界への入口へ到着。何かワクワクする感じ。

入口からして凌甲斐がありそう。一先ずいつものクナイ、ツユハラヒをお貸し出し。

今日の森勝氏は語ります。クナイ(ゲイター)を着ける前の注意点、付随しての登山靴登山シューズの違い等をあれやこれやと。

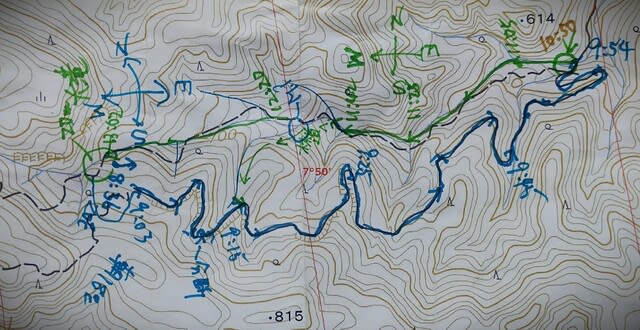

完全初めての方はいなかったが、少し心配という方もいたので念のためコンパスチェックと、地形図について簡単にご説明。

まぁ習うより慣れよということで、いざ異世界へ向けて出立。

トンネルを抜けると早速の登り。良い感じの荒れ具合。

目指す方角は確認済で、大方その先に乗りたい尾根がある。が、入るポイントが少しズレていたのか少々斜度のある角度で尾根を目指す。

何やらフェンスが見えてきた。尾根にはほぼ乗っているが、正確な尾根ラインはこのフェンス側に入り込んでいる。

尾根のラインを意識しつつ、トラバース気味にタドルタドル。

無事フェンスとは別れ、尾根に合流。最初のポイント小ピークへ到達。

ここですかさず森勝氏からの靴紐チェック。緩い方が多いな~という事で、片足だけしっかり締めていただき、緩い方との比較で少し凌いでもらう。

先頭を代えての再出立。

尾根とは大体フミアトがついているのだが、この辺りは細かな支尾根もクネクネと入り組んでおり、意外に地図読みのしがいがある。イベント時の先頭の方は疑心暗鬼になりがちだが、こういう場所でのそのような経験は大いに役立つはず。

後続側は森勝氏がしっかりとサポート。

分かれ道で不安な所は少し先まで進んで確認したりと、堅実な地図読みで無事主稜線前の登りへ取り付く。ここを越えれば。。

メイン道へ合流。ほぼ登山道のような道筋となるが、まぁ人気のない場所である。しかしながら何と、鹿の痕跡調査をしているという二人組と遭遇。ある種本職の方々だ。邪魔にならないよう少し間を置くため、再び森勝氏の談義が炸裂笑 今度はザックの正しい背負い方や、歩く時の上手な身体の使い方等々。

暫くまたこの登山道をタドル。階段すらも現れる緩い道だぜ。

しかしすぐに秘密の支尾根へ分け入る。ここも少し分岐としてわかりづらかったので、手堅く少し先まで進んでみてこの手前で間違いない事を確認してから進む。余裕があるならばその判断は間違いでは無い。

入った後の地形も加味すると間違いなさそう。それ以上に、目星を付けていたモックポイントがあまりにも分かりやすい楽園だったので、ここで皆確信へ至る。さてさて、こちらでゆっくり休憩といこうか。。

とその前に、、シノギングハンモックのゲッカビジン(お蔭様で2ndロットも完売。次のロット今走らせています!)のご紹介。この寝心地座り心地の良さと芸術的な造形は、是非現物で体験いただきたい。暫くイベントでは必ず持ち込むので、気になる方は是非イベントへもご参加を!

そうしてようやく皆さん休憩時間へ。

タープなどの張り方が心配or怪しい方々はしっかりとレクチャー。

各々ゆっくり休憩凌いでいただけたようで幸い。

とあるシノラーさんに教えてもらったモックポイント。本当に楽園であった。感謝感謝。

再出立の前に、、ようやく仕様が決まったシノギングタープ、ヤナギニカゼも実際に張ってお披露目ご説明する。写真は撮り忘れて無し笑

名残惜し過ぎるが、、いざ下山へ向けて出立。

といっても、割と単調な尾根を辿って下るだけ。

ただ地形図的にも最後の最後がどうなっているか懸念されたが、案の定、厭らしい斜面となっていた。

足腰、フリクションを利かせながら、時には周りの笹なども手掛かりにして下る。

最後の難所、別に使わなくても良いのだがほぼ腐った丸太橋?へ果敢に挑む森勝氏。

そうしてトンネルを抜けると。。

現世へ舞い戻る。コンパクトだが良いシノギングルートであった。そのまま下道をタドリ、高尾ハナレを目指す。

道中、別異世界へのトンネルも散見された。気になる方は是非宿題としてまた来てみてね。

のんびり歩いて、高尾ハナレへへ到着。

我々の企画の拠点でもあり、開放日では展示サロン、お休み処ともなる高尾ハナレ。「凌」を存分に感じていただきながら、本日シノギングの総括的なお話と、気になる事など今後の発展的なお話を、あれやこれやと談義。

これらお話も通じて、凌シノギングについても寄り造詣を深めていただけたならば、是幸い。ついつい時間を過ぎてお話してしまった。。

楽園での決して笑ってはいけない奴。

今回は本当にコンパクトながら、シノギングが詰まった良いルートで、平日の緩さも相まって存分に満喫いただけたのではないでしょうか?普段シノギングで行くエリアはそもそも人気が少ないのですが、それでも平日ならば尚更静かなシノギングを堪能できるでしょう。(うらやましい。。)

ようやく気候的にも涼しくなり始めました。この秋口からは正にシノギング最盛期ともなります。平日休みの方々は、是非その特権をご活用いただき、どんどん気になる支尾根、廃墟、鉄塔、モックポイント等々を目指して、シノギングに勤しんでみて下さい。

この平日シノギングイベントは年に一度の開催となりますが、興味ある方は来年また是非ご参加下さい。

シノギングの情報は巷に溢れていません。気になる方はまず、このシノギングイベントに参加してみて下さい。この手記から得られる知識情報はほんの一部で、文献では得られない体験がこのイベントには詰まっています。実際に参加することでシノギングのあれやこれやを知ることができるでしょう。即ち百聞は一見に如かず。

凌は美学

いつ何時でも所作、立ち居振る舞いを美しく

いつ何時でもあたふたせず、まごまごせず

道具に踊らされず

凌ぎ

美を追求すべし

10月・11月のシノギングは「第七回シノギング講習〜凌を知る〜」

「四季の山を歩き、思い、創造する」アクシーズクインでは、山歩きの独自コンセプト「凌」をテーマにしたイベントを開催しております。

アクシーズクインでは「凌」をテーマにした山歩きを「シノギング」と呼んでおり、このイベントではシノギングに最適な商品を実際にお試しいただくことができます。

ゲストとして低山小道具研究家の森勝氏が同行いたします。

従来の一回完結とは趣向を変えた、シノギングのあれやこれやを詰め込み、そして発展へ繋げられる二部構成のシノギングイベント、「シノギング講習」を開催させていただきます。

毎年好評の同内容にて、本年初の開催となります。

初めての方は勿論、凌・シノギングとは何なのか?よりその知見を深めたいという方にこそ参加いただきたいイベントとしております。

このイベントは参加する事を目的とせず、そこで得た経験や知識を活かす事を目的としてもらいたい。そういった想いを込めて企画させていただきました。

従来と募集要項も若干異なりますので、しっかりと内容をご一読ご理解いたただいた上で、要項に沿ってお申し込み下さい。

■今回のテーマ:「第七回シノギング講習 〜凌を知る〜」

10月は基礎編

一般的な登山やハイキングの概念から離れ、凌流の山歩きを知っていただきます。

シノギングとは何か、具体的にどのような行動、技術、知識を必要とするのか、実際の低山で体現していただきます。

11月は実践編

基礎編で学んだことを基にシノギングを実践していただきます。

みなさんでルートや休憩場所を選定し、地図読みをしながらシノギングのひと通りを実践することで、自分で考え対処する術を身に付けていただきます。

そして応用へ

この講習で身に付けたことを基に、みなさんのフィールドでみなさんご自身でシノギングを楽しんでいただき、深めていただければと思います。

たまには少しだけ遠出をして知らない山をシノギングすることも技術の向上につながります。

講習を終えてまだまだ不安がある場合には再びシノギング講習に応募していただいても構いません。

■今回のシノギングの概要

※10月の回、11月の回、両方の参加が条件となります。

★10月基礎編

・開催日:10月26日(土)

・集合時間:9:00

・集合場所:高尾山口駅(改札を出た先、凌のフラッグが目印)

・予定コース:高尾山口駅~(徒歩)~とある支尾根~とある支尾根~(徒歩)~高尾山口駅

※コース内で実践への集合場所・コースの選定もいたします。

・終了予定時間:16:00

★11月実践編

・開催日:11月9日(土)

・集合時間:9:00(暫定 ※10月の回にて詳細決めます)

・集合場所:四方津駅エリアor武蔵五日市エリアor奥武蔵エリア(10月の回にて場所を決めます)

・予定コース:10月の回にて詳細コースを選定にて決めます

・終了予定時間:16:00

★10月11月共通事項

・定員:6名(各回合わせて)

・同行者:アクシーズクイン事業部 谷島、低山小道具研究家 森勝氏

・参加費用:無料(本イベントに必要な交通費は各自ご負担下さい。)

・認定品:予定通り2回とも受講いただいた方へは、認定証として凌粗品を贈呈いたします。

■お申込みについて

・申込方法:下記連絡先に以下要項を明記の上、メールにてお知らせ下さい。

- 参加人数・参加者のお名前・代表者の連絡先(お連れ様とのご参加は計お二人まで可といたします)

- 参加者のご年齢(イベント当日の満年齢)

- インスタグラムやFacebook等のSNSをご利用の方はそちらのアカウント名

(お差し支えなければのご教示で構いません)

※お申し込み状況によっては初めての方優先選抜とさせていただく場合がございます。

・連絡先:株式会社双進 アクシーズクイン事業部 担当:谷島(やじま)e-mail : info_pro@axesquin.co.jp、TEL 03-3528-6642

・締切:10月24日(木)終日

■その他のご連絡

・コンパス(簡易なもので可)と色ペンをご用意ください。

・地図はこちらでご用意いたします。

・ハンモックをお持ちの方は、是非ご持参下さい(使わない可能性もございますが)

・各回休憩を1時間ほど取ります。

・行動食、飲み物などは各自ご用意ください。

・トイレは10月の回では、高尾山口駅周辺にあります。11月の回では確定後がご案内出来ればと思います。

■注意事項

・天候や弊社の都合で中止する場合には各回開催直前の金曜日12:00までにアクシーズクインのブログでお知らせしますので参加される方は必ずご確認下さい。

・事故等の責任:参加者は各自の責任で当イベントにご参加ください。

・参加中の怪我や病気、事故等については、弊社は一切の責を負わないものとします。

・天候や行程の都合で商品のお試しを割愛させていただく場合があります。

・当日の天候や進行の都合でコースや終了時間が変更になる場合があります。

・本イベントで撮影した画像を弊社ブログで使用することがありますのでご了承ください。

・弊社メール環境セキュリティの都合でごく稀にお客様からのメールを確認できない場合がございます。

・受信したメールには2~3営業日以内に必ず返信を差し上げておりますので、弊社からの返信が無い場合にはお手数ですがお電話をいただけますようお願いします。

9月25日の「平日のシノギングと高尾ハナレ」は予定通り行います

9月25日の「平日のシノギングと高尾ハナレ」は予定通り行います。

参加者の皆さまは募集要項をもう一度ご確認いただきイベントの準備をしてください。

JR 高尾駅北口 9:00 集合です。

「凌」のフラッグを持ってお待ちしております。

当日の連絡はinfo_pro@axesquin.co.jpをご利用下さい。

それでは明日、お待ちしております!

まだまだ暑いので渓に逃げるしかない

いや~、暑いね~。

へぇ。

暑くてやってられないね~。

へぇ。

ちょいと暑さを凌ぎに行ぐんべぇか~。

へぇ。

今回、暑さを凌ぎに向かうのは栃木県北部の渓。シノラッセルをしに冬にはよく訪れるエリアだが暑さを凌ぐために訪れるのは初である。

駐車場から林道に沿ってしばらく・・・。ここは廃林道なので車もバイクも入ってこない。

30分ほどで入渓地点に到着。この時点で汗だく(水蛙と呼ばれたことがある笑)。

自然に負けた文明。

どん底感のない、雰囲気のいい渓だ。

セラドンのようなきれいな色の流れが続く。水は冷たく一気に冷却されるが、なんせ15kgのロマンを背負っているので、汗は止まることなくびしょびしょ。こまめな水分補給が必要だ。

ナメてんな~。

へぇ。

ナメ過ぎだろうよ。

へぇ。

ナメ。

へ。

ナメ。

へ。

チョセヨ。

基本的には穏やかだが、時にスリリングなところもあって飽きることがない。写真を取り忘れたが、後半戦は傾斜がきつくなり、大き目の岩を乗り越えて行くのでいつの間にか疲労している。

きれいすぎるでしょ。

こんなに美しい景色を楽しみながら渓を凌ぐわけだが、ただぼーっと歩いているわけではない。渓では方位、支渓、左岸右岸の緩急といった情報をつぶさに観察して現在地を想定する。そう、特定ではなく想定だ。シノギングでアプリを使うと即追放となるので想定にとどまる。違うかもしれないという考えも必要なのだ。だからいつも真剣勝負。無駄話などしない。

20mの大滝はフリーでちょちょいとやっつけて・・・。いやいや、無理でしょ。

シノギングに無理は禁物。しばらく大滝を鑑賞して一夜を凌ぐ場所を決める。研究開発中のウバステヤマ(仮称)。修正箇所はたくさんあるがこの状態から仕上げて行く工程が楽しい。仕上がらないかもしれない・・・笑

場所が決まったら広げるものを広げ、出すもの出して、湿気た薪を確保する。渓は湿気ているものだ。

昼過ぎから雨の予報だったが今のところその気配はない。ようやく量産が決まったヤナギニカゼ。接ぎのところのシワが気になる・・・。こういうところをちゃんと修正して必要としている人に届けたい。

どうせ乾かないけど干す。

9月中に売り出し予定のシノギチャブダイ240mmケヤキ。既存品は針葉樹のヒノキだが、こちらは広葉樹のケヤキ。硬くて重いケヤキのちゃぶ台はまるで重戦車のような風格がありながらも、浮雲が漂うような美しい板目の木目を楽しむことができる。地図記号の広葉樹の刻印が乙。

そんなケヤキのちゃぶ台で呑む冷たいビールは格別。ポテサラ(マヨ増量)をつまみに今日の渓を振り返る。

ビール⇒ビール⇒日本酒。呑む酒は家と何も変わらないがここは大自然の中。沢音と湿気に包まれて静かに時が過ぎる。雨はぽつぽつ降ったかな?

呼吸するように燃える熾火。これで焼き鳥を焼いたらうまいだろな。

朝。

昨夜は半透明半生ぬめぬめなやつに襲われて久しぶりに「助けてくれ~」とうなされた笑

ハンモックとタープ。この感じがたまらない。半分中で半分外のこの感じは日本の縁側に重なるのかもしれない。蚊帳は邪魔だし景観を損ねるので使わない。森林香で十分だ。これで虫に食われても別に構わない。シノギングには敏感さと鈍感さが必要なのだ。

湿気と苔に囲まれたこんな質素な感じが好き。

凌支度を整えて出立前に昨日の大滝を鑑賞する。朝日の中の大滝は昨日とはまったく違う表情を見せている。

大滝からは林道の終点を探しながら凌ぐ。

気持ちのいい森を楽しみさまよい、やがて林道の終点を発見。廃林道なので荒れている。

支流から大雨が流れて無残にもえぐられ分断した林道。

仕方がないのでいったん降りて登りなおす。こんなところが何か所もあった。林道を管理するって大変だな(税金)・・・。

ぐるりと一周、入渓地点の橋に戻った。今はもう温泉と蕎麦のことしか頭にない。

みなさまも道中ご安全に。

■渓を凌いだアイテム

クビマキ(タオル代わりに・絶賛販売中)

ハチジュウハチヤ七分袖(絶賛販売中)

タッツケ(試作品)

クナイ(絶賛販売中)

ヤマバッグ XP(絶賛販売中)

タモツウルオス XP(絶賛販売中)

凌ピッケル(絶賛販売中)

ウバステヤマ 55L(仮称・研究開発中)

■一夜を凌いだアイテム

ヤナギニカゼ(試作品・年内売り出し予定)

ゲッカビジン二重織り(完売・年内再販予定)

ウンカイ Light(在庫わずか!)

ハンモックアンダーキルト 120(絶賛販売中)

ハヲリモノ octa(絶賛販売中)

カルフワステテコ(絶賛販売中)

クイックレッグウォーマー(旧品)

行燈風シェード(絶賛販売中)

シノギチャブダイ240mm ケヤキ(9月中に売り出し予定)

ヌノバケツ ×2(旧品・試作品)

凌風呂敷 44cm&54cm(絶賛販売中)

【満員御礼】勝手に出張シノギング 滋賀編 募集開始

10月の勝手に出張シノギング滋賀編は定員に達しましたので受付を終了いたしました。

たくさんのご応募、ありがとうございます。

今回参加できなかった皆様、また次の機会のご応募をお待ちしております。

凌販売店との共同企画で好評をいただいている出張シノギングですが、販売店のないエリアのシノラーさんとも凌ぎたいと、勝手に出向いてシノギングイベントをしてしまおうという無謀な企画です。

4回目の舞台に選んだのは滋賀県!周辺の府県にはあるのですが、意外やこの滋賀県には凌販売店がないのです。。

「四季の山を歩き、思い、創造する」アクシーズクインでは、山歩きの独自コンセプト「凌」をテーマにした衣服や道具を企画・販売しています。そして「凌」をテーマにした山歩きを「シノギング」と呼んでおり、このイベントでは「凌」とは何か、シノギングとはどんなものなのかを知ることができ、「凌」の衣服や道具を実際にお試しいただくことができます。

興味のある方はお気軽にご参加ください!!

■今回のテーマ:「湖臨む、秋の低山でシノギングに触れる」※開催地は滋賀県内です

秋の低山にて、滋賀県と言えばの湖を臨みながら尾根を辿り凌ぎ、ハンモックに揺られ癒され、”シノギング”というものを体感いただきます。勿論いつものシノギングイベントのように、山の歩き方、地図読みの基本、火起こし、簡単ロープワークなどなど、シノギングに必要なアレヤコレヤを学ぶことができます。

長い距離を歩いたり、危ない場所に連れて行ったりすることはありませんので、安心してご参加ください。

■今回のシノギングの概要

・開催日:10月19日(土)

・集合時間:9:00

・集合場所:滋賀県内 道の駅 塩津海道あぢかまの里(トイレ横のベンチ辺り)

⇒近江塩津駅 近く「近江塩津駅市営駐車場」敷地内 ※こちら集合後に道の駅へ移動

・予定コース:道の駅~とある低山域~尾根を辿り琵琶湖を臨む~休憩~尾根を辿る~道の駅~解散

・終了予定時間:16:00

・定員:8名

・最小催行人数:2名

・同行者:株式会社 双進 アクシーズクイン事業部 谷島、柳谷

・参加費用:無料(本イベントに必要な交通費・ガソリン代等は参加者にてご負担下さい)

■お申込みについて

・申込方法:下記連絡先に以下要項を明記の上、メールにてお知らせ下さい。

- 参加人数・参加者のお名前(漢字フルネーム)・代表者のご連絡先

-

参加者のご年齢(イベント当日の満年齢)

- 当日の交通手段(お車か公共交通機関か)

・連絡先:株式会社双進 アクシーズクイン事業部 担当:谷島(やじま)

e-mail : info_pro@axesquin.co.jp、TEL 03-3528-6642

・試してみたい「凌」商品がありましたらお申し込み時にお知らせください(サンプルの在庫によってはご希望に添えない場合もあります)。

・公共交通機関の利用が不便な場合、お車での集合ご参加も可能です。道の駅駐車場をご利用下さい。

※最寄り駅は近江塩津駅となりますが、徒歩30分程掛かります。公共バスは極端に本数少ないです。諸々ご留意下さい。

・締切:10月6日(日)終日

■その他のご連絡

・コンパス(方位磁針。簡易なもので可)と色ペンをご用意ください。

・地図はこちらでご用意いたします。

・ハンモック、ウッドストーブをお持ちの方は是非ご持参ください。

・お昼休憩を1~2時間ほど取ります(停滞時の活動によっては3時間程になる場合もあり)。

・お昼ご飯・行動食・飲み物などは各自ご用意ください。

・トイレは道の駅内にあります。山中の有無は不明です(申し訳ありません)。

■注意事項

・天候や弊社の都合で中止する場合には開催直前の金曜日12:00までに凌手記 本ブログ内でお知らせしますので参加される方は必ずご確認下さい。

・事故等につきましては参加者ご自身の責任で当イベントにご参加ください。

・当イベント参加中の怪我や病気、事故等については、弊社は一切の責を負わないものとします。

・天候や行程の都合で商品のお試しを割愛させていただく場合があります。

・当日の天候や進行の都合でコースや終了時間が変更になる場合があります。

・本イベントで撮影した画像を弊社ブログで使用することがありますのでご了承ください。

・弊社メール環境セキュリティの都合でごく稀にお客様からのメールを確認できない場合がございます。

・受信したメールには2~3営業日以内に必ず返信を差し上げておりますので、弊社からの返信が無い場合にはお手数ですがお電話をいただけますようお願いします。

| « 前ページ |