なんだか、すさまじく寒いですけども、みなさまお元気ですか?

東京は雪が降ってないですが、他の地方は軒並み大雪!!

おいらの故郷の、広島でも大雪が降ったらしい。

広島で大雪なんて30年ぶりくらいらしくて、大騒ぎになってますなあ。

といっても、おいらの故郷は、広島は広島でも、島根に近い山間部なんで、雪なんて珍しくもなかったですが(笑)

そういえば、先週の土曜日の、VROOOM宅での練習プラス飲み会の時には、たまたまカポタストが必要なのに、無いという状況になりまして。

昔のブルースマンから学んだ、カポタストの作り方を披露したところ。

店長・VROOOM大絶賛(爆笑)

その時のことは、こちらの記事に書いてありますけども。

ちょっと捕捉しますと、皆さんご存知の通り、カポタストというのは、ギター演奏の時に使う小道具のこと。

こういうやつですね。

弦を押さえっぱなしにすることによって、指の押さえ方を変えずに、転調させることができる道具なわけです。

んで、それが無い時は、手近な棒2本と、ヒモがあれば簡単に作れるという技があるわけですよ。

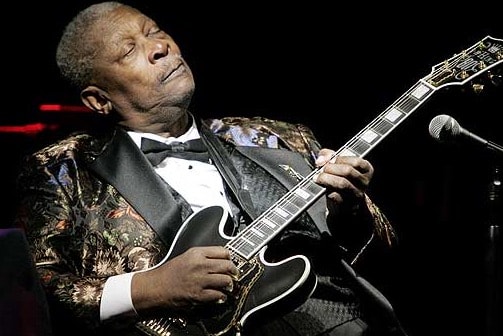

おいらはそれを、冒頭の写真のブルースマンである、スリーピー・ジョン・エスティスから学んだわけですね。

このスリーピー・ジョン・エスティスというブルースマンは、いわゆる「再発見」されたアーティストというやつでして。

1930年代に活躍した後、忘れ去られてしまい、1970年代になって、カントリーブルースのブームが来て、再び脚光を浴びたわけです。

なもんで、再発見されたばかりの時は、そうとう貧乏だったらしく、カポタストなんか買えなかったわけで、

冒頭の写真のように、鉛筆をカポタストにしていたわけですよ。

それを見た時の衝撃はすごかったなあ。

そんで鉛筆でカポタストを作る方法を調べたことがあるんですわ。

普通は輪ゴムなんかで、きつくなるように、ぐるぐる巻きにするんですが。

輪ゴムがない時はヒモでくくって、ネックの裏側でもう一本の棒をヒモに差し込み、それをぐるぐる回すだけ。

するとヒモがキリキリとしまって、弦が押さえつけられます。

あとは、そのぐるぐる回した棒を、ヘッドの裏側のペグとかに引っかければ、完全に固定できますわ。

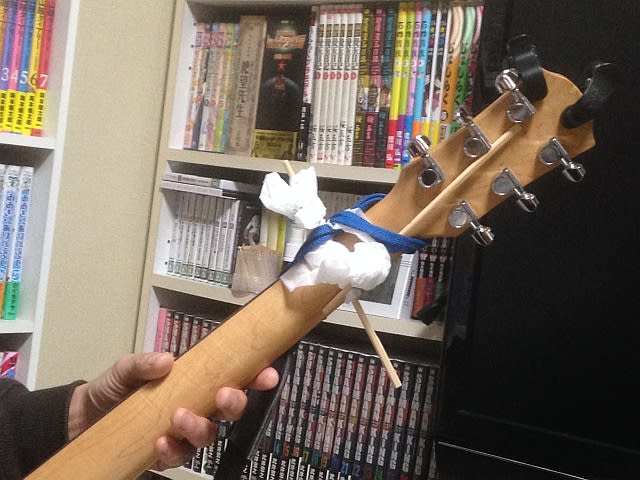

この写真がわかりやすいですね。

(ちなみに今回は、コンビニ袋をヒモとして使いました。)

もう1本の割りばしが、コンビニ袋をぐるぐる巻いたうえで、ヘッドの裏のペグに引っかかってますよね。

青いヒモはギターのストラップなので紛らわしいですけど気にしてはいけません(笑)

いやあ、こういう技術って、ブルースを聴いていなかったら、知る機会もなかったなあ。

「カポタストがなかったら諦める」

というのが、店長とVROOOMの共通の見解だったので、この方法を知っているギタリストは、相当少ないのかもしれん。

考えてみたら、おいらが使っているスライド・バーは市販されているものだけども。

昔のブルースマンは、瓶の先っぽとか、水道管の切れ端とか、場合によってはナイフなんかで演奏したわけで。

手近なものを利用して演奏する、彼らの姿勢からは学ばねばならんすね。

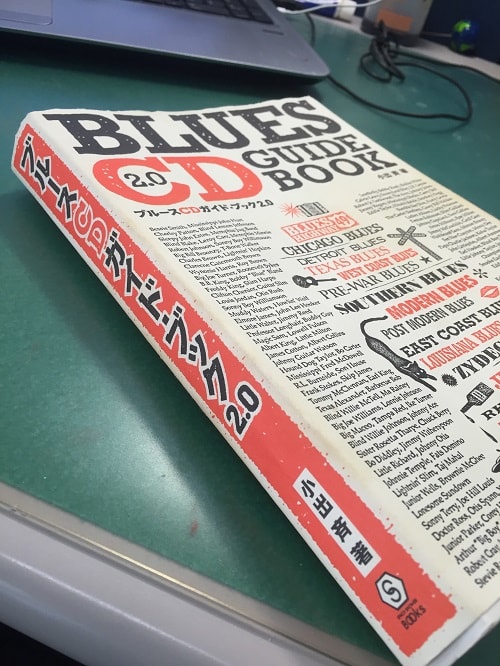

さて、それはともかくブルースマンへの道ですよっ!!

前回は、ブルースをうまく演奏するためには、歌えるようにならなくてはならない。

でもブルースはワンパターンだから、歌えるようになるのは簡単さ。

と説明したところまででしたな。

そう、ブルースは、基本的にはワンパターン!!

おんなじコード進行を、延々と繰り返すことが特徴なのです。

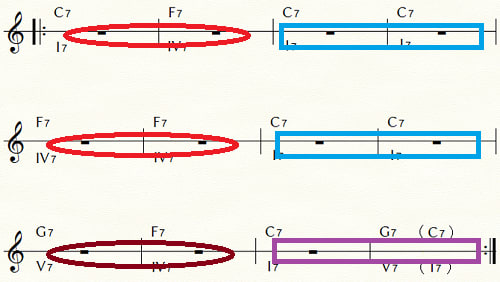

そのコード進行は、基本的には、以下のような12小節でできてます。

これは、ものすごく有名なパターンですよね。

でも、これだけだとまだ、その構成がわかりにくいっす。

次の図を見てください。

上の図に書き足しました。

左側の赤い丸(3回目のはわざと色を変えてあります)の部分が、歌です。

その部分はヴォーカルの声が入る部分ということですね。

3回目の丸の色を変えたのは、そこだけメロディが違うからです。

そう、逆に言えば、1回目と2回目は基本的に同じメロディになります。

右側の青い四角(これも3回目はわざと色を変えてあります)の部分が楽器の演奏です。

簡単に言うと「合いの手」と言っていいでしょう。

ブルースだと「レスポンス」と言ったりします。

そして3回目の「合いの手」だけは「ターン・アラウンド」と言います。

12小節の終わりを分かりやすくして、さらに次の12小節に続くということを宣言する、定型句みたいなものです。

そう、ブルースはこれの延々繰り返しなんですよ。

同じメロディを2回繰り返して、ちょっと違うメロディで3回目を歌って、ターン・アラウンド。

このワンパターンな流れが、頭の中に入っていることが必要なんですね。

裏を返せば、頭の中にこの流れが入っていさえすれば、ブルースは歌えるわけです!!

ブルースが歌えれば、良いギターソロも弾ける!!

こうつながってくるわけですねっ!!

そう、多くのギタリストがよくやる「ペンタ1発ソロ」からの脱却には、ここが第一歩なわけですよ。

以下次号じゃ!!