富山城郭カードは→こちら

尾畑城跡は標高592.4mの山頂に位置する山城である。城の西側には、飛騨街道と並び飛越を結ぶ重要な街道だった大長谷街道が通っており、この街道を眼下に見下ろせることなどから、街道を監視するために築かれたと推定される。

遺構には、削平地・土塁・堀切などがあり、保存状態は良好である。山頂部には23m×20mと狭いが、各尾根には上幅20mの大規模な堀切で遮断されており、曲輪となる平坦面が狭小であるにもかかわらず堅固な守りである。

地元の土豪たちが築いた周囲の城郭と比べると差異があり、外部勢力が異なった築城思考に基づいて築城したと推測される。

築城年代は明らかではないが、遺構から推定して戦国期(1540~1570)頃と考えられ、天正4年(1576)上杉謙信の能登侵攻の際、飛騨口を守るために築かれた城塞の一つとも考えられている。しかし、尾畑城に関する資料は少なく「富山藩領絵図(富山市郷土博物館所蔵)にも「城ヶ山トイフ、城主不知」と記されており、謎の多い城である。富山県教育委員会、、、現地説明板より

場所は富山市八尾町尾畑

富山からは国道472号線にて「おわら風の盆」で有名な越中八尾を通り過ぎ、そのまま道なりに472号線を進みます。

次の目標は「ほたるの里農村公園」

国道472号線から「ほたるの里」へ向かって左折し、すぐに右折。トンネルの上をぐるっと回って山道を進むイメージ。

暫く進むと「尾畑集落」に入ります。尾畑集落を抜けると炭焼き小屋のようなものが見え、進行方向左手に城址説明板と城址碑が建っています。

付近の道路に駐車スペースがあります。

説明板から山に向かって進むとポツンと一軒家みたいな作業小屋が建っています。

その先山のヘリの右側に「登り口」の案内板が建っています。

登り口看板から山頂の城址までは直線の一本道。

麓からは右に左に踏み跡があり、そっちに行きたくなりますが「直登」です。

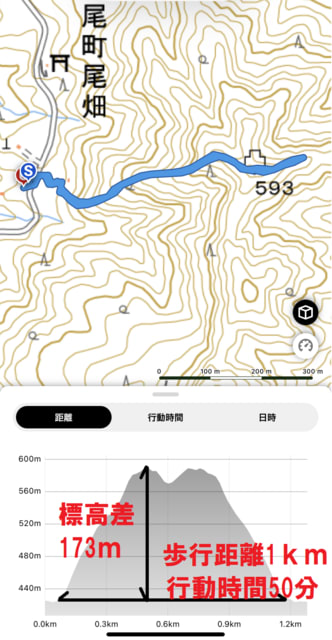

593mの頂上まで標高差約170mを一気に登りきる感じです。

急坂が延々と続き、尾根も狭く、落ち葉や小石に足を滑らすと滑落しそうになります。ロープもありません。下りが特に要注意!

北側の眺望

30分ほどで頂上に到着。

物見櫓跡かと思いましたが、縄張り図には特に記載がありません。

主郭はここからさらに東に行ったところです。

ここで当時の行程を縄張り図で示します。

佐伯先生作図、安田城資料館提供、、、(ブログ管理者加筆)

東西南北に伸びる尾根の中心に築かれた単郭の城。

四方の尾根を分断する堀切が防御の要です。

現地で体験すると、見晴らし台のような小山の周囲をこれでもかと切断しているのがよくわかります。

堀切1

堀切2

堀切3

本丸

物見台から見た本丸

本丸と物見台の間の空堀

物見台

本丸からの眺望

東方向

使用初日のレッグカバー(中華製)

いきなりチャック破損😿

この後東尾根を進んでみましたが、枯れた枝で顔面切創。軽く出血💦

顔面に切り傷(;^ω^)

まんがみたいな顔になりましたが、マスク社会なので助かっていますヽ(^o^)丿

登り口のポツンと一軒家みたいな小屋周辺で作業する熟年のご夫妻。もち山なのだろうか?

この方にアシストしてもらったお陰で直登することができました。感謝しかありません。

祝日になると麓からやってきて、ご夫妻で作業して、手造りの囲炉裏場でお茶したり、お昼を作って食べたり、昔は五右衛門ぶろで汗を流したこともあったとか。

下山した際には奥さんから「お帰り」と声をかけて頂き、飲み物やおやつまで勧められました。ありがとうございました。

いい人・いい城との出会い。

最高の一日になりました。

【尾畑城】

《おばたけじょう》

名称(別名);

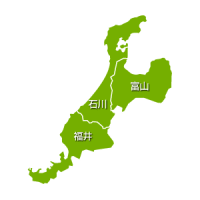

所在地;富山市八尾町尾畑

城地種類;山城

標高/比高;593m/162m

築城年代;戦国期

廃城年代;

築城者;不明

主な改修者;不明

主な城主;不明

文化財区分;

主な遺構;曲輪、土塁、堀切、櫓台

近年の主な復元等;

※出典、、、現地案内板等

地図;