1991年4月に完成した複合式層塔型3重4階、RC造模擬天守の「大垣市墨俣歴史資料館」

秀吉のトレードマーク「千成ひょうたん」に願掛け

公園内にある白鬚神社には境内社として模擬天守閣が築かれたさいに分祀された豊国神社があり、豊臣秀吉が祀られている。

1Fから4Fまでは墨俣の歴史や築城のお話、秀吉の立身出世がテーマごとに分類・展示されています。

入場料一般200円

休館日:月曜日(祝日の場合は翌火曜日)

開館時間:9時~17時

5Fが展望室となっており、長良川とその支流の中川・犀川流域の絶景が見渡せます。

ナビの指示で住宅街の細い道を通って着いたが、支流に阻まれ行きつくことができず焦る(笑)

2回目も失敗

3回目にしてようやく犀川にかかる「大公出世橋」前の、専用駐車場(堤防沿いの路駐に近いw)にたどり着く。

見どころは

昭和52年に愛知県江南市の旧家前野家(墨俣での築城に参加したという前野小右衛門)に伝わる古文書(蜂須賀小六の書状)が発見された。その中から墨俣一夜城に関する貴重な資料が紹介され、その全貌が明らかになってきました。

それが「一夜城」の話を現実味ある逸話にしています。

それを基にしたCGと立体模型が展示してあり、リアルでわかりやすいですね。

立体模型はガラスケースに入っているため反射で見ずらいですが、この建物のような天守を備えた城郭ではなく、プレハブ構造で短期間に組み立てた「砦」だという事が良く分かります。

【概要】

築城時期は不明である。長良川西岸の洲股(墨俣)の地は交通上・戦略上の要地で、戦国時代以前からしばしば合戦の舞台となっていた(墨俣川の戦い)。斎藤氏側で築いた城は斎藤利為らが城主を務めた。また、1561年(永禄4年)ないし1566年(永禄9年)の織田信長による美濃侵攻にあたって、木下藤吉郎(後の豊臣秀吉)がわずかな期間でこの地に城を築いたと伝えられている。これがいわゆる墨俣一夜城であるが、不明な点が多く、様々な議論がある。

現在、墨俣城跡の北西側は一夜城跡として公園に整備されている。公園内には大垣城の天守を模した墨俣一夜城歴史資料館が建てられているが、史実上の外観とは異なる。また、公園内にある白鬚神社(式内社荒方神社の説がある)には境内社として模擬天守閣が築かれたさいに分祀された豊国神社があり、豊臣秀吉が祀られている。

【歴史】

『信長公記』

太田牛一著。

巻首「十四条合戦の事」に、洲股要害の修築を命じ、十四条で美濃勢と合戦に及んで勝利、洲股帰城の後これを引き払う、との記述がある。

墨俣城が最後に歴史にその名を記すのは天正12年(1584年)4月で、小牧・長久手の戦いを目前にして当時美濃を支配していた池田恒興の家臣伊木忠次が改修したとある。その2年後の天正14年(1586年)6月、木曽三川の大氾濫で木曽川の流路が現在の位置に収まったので、墨俣は戦略上の重要性を失い、以来この地が城として使われることはなかった。

※出典、、、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大垣市関連ページ→こちら

前野家から発見された古文書そのものに疑念を持つ考えもある→こちら

【墨俣城】

《秀吉の出世城》

名称(別名);一夜城

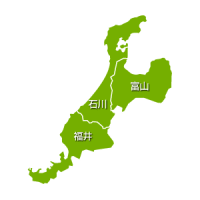

所在地;岐阜県大垣市墨俣町墨俣1742-1

城地種類;平城

築城年代;不明(1561か1566年)

築城者;不明(木下秀吉か)

主な城主;不明(木下秀吉か)

文化財区分;大垣市指定史跡

近年の主な復元等;平成3年(1991)4月模擬天守(大垣市墨俣歴史資料館)

天守の現状、形態;なし(複合式層塔型3重4階、RC造模擬)

地図;

※出典、、、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』