「本能寺の変」の定説である怨恨説・野望説・単独犯行説の元は秀吉がねつ造したものである。そのことを2009年に拙著で指摘しました。驚くことに、「本能寺の変」研究者は誰も未だにこの明白な事実に一言も言及していません。この「本能寺の変」研究の原点に立脚せずに諸説を唱えている研究界は正に秀吉に騙され続けていると言っても過言ではありません。

>>> 秀吉が捏造した本能寺の変

そのことを書いた雑誌記事をご紹介しますので、長文ですがお読みいただき、秀吉に騙され続けている実態をご理解いただけたら幸いです。

【歴史人 2015年7月号「不仲説の虚実を解き明かす」より抜粋】

明智光秀謀反の動機が怨恨や天下取りの野望だとしたのは羽柴秀吉である。本能寺の変のわずか四か月後に家臣に命じて書かせた本能寺の変の顛末記『惟任退治記』にそう書き込ませたのだ。この明白な事実がこれまでの本能寺の変研究ではなぜか見落とされている。

>>> 愛宕百韻:桑田忠親・金子拓両博士の怪

秀吉の生前に本能寺の変について書かれた書物はこの『惟任退治記』のみであったが、江戸時代になると『甫庵信長記』、『明智軍記』など、いわゆる軍記物と呼ばれる物語が『惟任退治記』に書かれた怨恨や野望を裏付ける様々なエピソードを創作した。

信長の信賞必罰の厳しさが光秀を精神的に追いこんだ、満座の席で恥をかかせた、頭を欄干に打ち付けた、難癖をつけて徳川家康饗応役を取り上げた、重臣の斎藤利三を元の主君へ返せと迫って頭を叩いた、近江・丹波の領地を召し上げた、信長のせいで光秀の母親が殺されたなど実に様々なものだ。こうして二人の不仲説が世の常識として形成された。

>>> 本能寺の変研究本の軍記物依存判定法

軍記物に書かれた話は二つの流行りに乗って江戸時代に広まった。前期に木版印刷が普及し『甫庵信長記』や『明智軍記』が出版されてベストセラーとなったこと、そして後期に『絵本太閤記』を原作とした人形浄瑠璃や歌舞伎が大人気を博したことである。

現代に軍記物の創作話が通説として広まっているのも似た構図だ。吉川英治や司馬遼太郎が軍記物を材料とした歴史小説を出版してベストセラーとなったこと、それを原作としたテレビドラマが高視聴率を得たことである。

信長は革新的で合理的、光秀は保守的で情緒的という人物像もこうして固められたものだ。相反する性格であるが故に対立が生じ、苛めと恨みの連鎖へと発展していったとされたのである。

ところが、信長の身近に仕えて二人の関係を直接見聞きした人物が書き残した書物には二人の極めて良好な関係しか書かれていない。太田牛一の『信長公記』である。

元亀二年(一五七一)、比叡山焼討の後に光秀は近江志賀郡を与えられ、信長家臣として初めての城持ち大名となった。通説では光秀が比叡山焼討に反対したとされているが、比叡山のある近江志賀郡を与えられた光秀が論功行賞の原則からみて比叡山焼討の一番手柄と認められたということだ。

天正三年(一五七五)、丹羽長秀は惟住という名字、羽柴秀吉は筑前守という官名を与えられ、光秀は惟任日向守の名字と官名を与えられた。光秀の評価が一番高いということだ。天正四年、石山本願寺攻めで天王寺砦に包囲された光秀を信長自ら奮戦して救い出した。さらに、天正七年、丹後・丹波を平定した光秀の長年の働きを称賛し感状を与えた。天正八年、譜代の重臣佐久間信盛を追放した際の折檻状で丹波での光秀の働きは天下の面目を施したと光秀の戦功を第一と評価した。天正九年、天皇も臨席する一大軍事パレードである馬揃えの奉行を光秀に命じた。

このように革新的で合理的な信長に信頼され重用された光秀も同様に革新的で合理的な人物であったとみるべきであろう。二人は肝胆相照らす仲だったのだ。

イエズス会宣教師ルイス・フロイスが光秀の人物像を書き残している。要約・編集すると次のとおりだ。

「戦争においては謀略を得意とし、忍耐力に富み、計略と策謀の達人であった。築城に造詣が深く、優れた建築手腕の持ち主であった。戦いに熟練の士を使いこなしていた。

その才略、深慮、狡猾さにより信長の寵愛を受けた。主君とその恩恵を利することをわきまえていた。自らが受けている寵愛を保持し増大するために不思議な器用さを身に備えていた。絶えず信長に贈与することを怠らず、その親愛の情を得るためには、彼を喜ばせることを万事につけて調べているほどであり、彼の嗜好や希望に関しては、いささかもこれに逆らうことがないように心掛けた。信長は奇妙なばかりに親しく彼を用いた」

光秀は優れた軍事戦略家で非凡な才覚の持ち主であること、信長に能力を買われて重用され、信長に対しては細かな気遣いをしていたことが読み取れる。正に優れた参謀、腹心の家臣として信長の天下統一事業を支えていたのだ。そしてふたりの関係は周囲が奇妙に思うほどに親密だったのだ。

>>> 本能寺の変の定説はどれも嘘だった!!

秀吉が怨恨を創作して以来、四百年以上も言われ続けたことなので未だに信じ込んでいる人が多いが、光秀謀反の動機は怨恨ではありえない。そもそも、失敗すれば一族滅亡するという重さに比し、恨みを晴らすという軽さは全く引き合わない。恨みを晴らすために自分だったら上司を殺すだろうかと胸に手を当てて真剣に考えてみたら容易にわかることだ。

これまでの動機論は怨恨、野望だけでなく、誰かに唆された、出世の見込みが立たなくなった、面子が潰されたなど光秀の個人的感情に原因を求めてきた。秀吉が自分に都合よく創作した土俵の上で踊らされてきたのだ。そろそろ秀吉の呪縛を解いて、一族繁栄の責任を負った武将が感情に任せて一族を滅亡に追い込むような軽挙妄動をするわけがないという常識に立ち返って考えるべきだ。

失敗すれば一族滅亡してしまう謀反の重さに引き合うものは「謀反を起さねば間違いなく一族滅亡してしまう危機」しかない。そのような危機が具体的に何であったのかを解明しようとしなければ真の動機は見えてこない。

例として、いわゆる四国問題を考えてみよう。長曾我部元親と信長の間の取次役だった光秀の立場がないがしろにされて、出世の見込みが立たなくなったとか面子が潰されたなどというのは論外だ。長曾我部氏の滅亡が光秀にとってどのような意味を持ったのかを解かねばならない。

光秀の家臣石谷頼辰が長曾我部元親の正室の兄であり、光秀と同族の土岐氏であること、光秀重臣の斎藤利三が頼辰の実弟であることが長曾我部氏と光秀との強いつながりを示唆している。

>>> 『石谷家文書』長曾我部元親書状発見の意義

しかし、長曾我部滅亡は光秀にとって大きな痛手となっても、一族滅亡に直結はしない。実は一族滅亡に直結することが他にひとつだけあったのである。(後略)

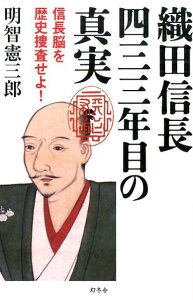

詳しくは拙著『本能寺の変 431年目の真実』文芸社文庫、『織田信長 四三三年目の真実』幻冬舎をお読みください。

【amazon】

【楽天ブックス】

*************************

『本能寺の変 431年目の真実』(文芸社文庫)

30万部突破!!

【楽天ブックスは↓をクリック】

【amazonは↓をクリック】

【amazonでも送料無料です】

>>> 「本能寺の変 431年目の真実」珠玉の書評

>>> 「本能寺の変 431年目の真実」読者書評

>>> 「本能寺の変の真実」決定版出版のお知らせ

>>> 『本能寺の変 431年目の真実』プロローグ

>>> 『本能寺の変 431年目の真実』目次

>>> もはや本能寺の変に謎は存在しない!

>>> 本能寺の変当日に発生した謎が解けるか

>>> 秀吉が捏造した本能寺の変

そのことを書いた雑誌記事をご紹介しますので、長文ですがお読みいただき、秀吉に騙され続けている実態をご理解いただけたら幸いです。

【歴史人 2015年7月号「不仲説の虚実を解き明かす」より抜粋】

明智光秀謀反の動機が怨恨や天下取りの野望だとしたのは羽柴秀吉である。本能寺の変のわずか四か月後に家臣に命じて書かせた本能寺の変の顛末記『惟任退治記』にそう書き込ませたのだ。この明白な事実がこれまでの本能寺の変研究ではなぜか見落とされている。

>>> 愛宕百韻:桑田忠親・金子拓両博士の怪

秀吉の生前に本能寺の変について書かれた書物はこの『惟任退治記』のみであったが、江戸時代になると『甫庵信長記』、『明智軍記』など、いわゆる軍記物と呼ばれる物語が『惟任退治記』に書かれた怨恨や野望を裏付ける様々なエピソードを創作した。

信長の信賞必罰の厳しさが光秀を精神的に追いこんだ、満座の席で恥をかかせた、頭を欄干に打ち付けた、難癖をつけて徳川家康饗応役を取り上げた、重臣の斎藤利三を元の主君へ返せと迫って頭を叩いた、近江・丹波の領地を召し上げた、信長のせいで光秀の母親が殺されたなど実に様々なものだ。こうして二人の不仲説が世の常識として形成された。

>>> 本能寺の変研究本の軍記物依存判定法

軍記物に書かれた話は二つの流行りに乗って江戸時代に広まった。前期に木版印刷が普及し『甫庵信長記』や『明智軍記』が出版されてベストセラーとなったこと、そして後期に『絵本太閤記』を原作とした人形浄瑠璃や歌舞伎が大人気を博したことである。

現代に軍記物の創作話が通説として広まっているのも似た構図だ。吉川英治や司馬遼太郎が軍記物を材料とした歴史小説を出版してベストセラーとなったこと、それを原作としたテレビドラマが高視聴率を得たことである。

信長は革新的で合理的、光秀は保守的で情緒的という人物像もこうして固められたものだ。相反する性格であるが故に対立が生じ、苛めと恨みの連鎖へと発展していったとされたのである。

ところが、信長の身近に仕えて二人の関係を直接見聞きした人物が書き残した書物には二人の極めて良好な関係しか書かれていない。太田牛一の『信長公記』である。

元亀二年(一五七一)、比叡山焼討の後に光秀は近江志賀郡を与えられ、信長家臣として初めての城持ち大名となった。通説では光秀が比叡山焼討に反対したとされているが、比叡山のある近江志賀郡を与えられた光秀が論功行賞の原則からみて比叡山焼討の一番手柄と認められたということだ。

天正三年(一五七五)、丹羽長秀は惟住という名字、羽柴秀吉は筑前守という官名を与えられ、光秀は惟任日向守の名字と官名を与えられた。光秀の評価が一番高いということだ。天正四年、石山本願寺攻めで天王寺砦に包囲された光秀を信長自ら奮戦して救い出した。さらに、天正七年、丹後・丹波を平定した光秀の長年の働きを称賛し感状を与えた。天正八年、譜代の重臣佐久間信盛を追放した際の折檻状で丹波での光秀の働きは天下の面目を施したと光秀の戦功を第一と評価した。天正九年、天皇も臨席する一大軍事パレードである馬揃えの奉行を光秀に命じた。

このように革新的で合理的な信長に信頼され重用された光秀も同様に革新的で合理的な人物であったとみるべきであろう。二人は肝胆相照らす仲だったのだ。

イエズス会宣教師ルイス・フロイスが光秀の人物像を書き残している。要約・編集すると次のとおりだ。

「戦争においては謀略を得意とし、忍耐力に富み、計略と策謀の達人であった。築城に造詣が深く、優れた建築手腕の持ち主であった。戦いに熟練の士を使いこなしていた。

その才略、深慮、狡猾さにより信長の寵愛を受けた。主君とその恩恵を利することをわきまえていた。自らが受けている寵愛を保持し増大するために不思議な器用さを身に備えていた。絶えず信長に贈与することを怠らず、その親愛の情を得るためには、彼を喜ばせることを万事につけて調べているほどであり、彼の嗜好や希望に関しては、いささかもこれに逆らうことがないように心掛けた。信長は奇妙なばかりに親しく彼を用いた」

光秀は優れた軍事戦略家で非凡な才覚の持ち主であること、信長に能力を買われて重用され、信長に対しては細かな気遣いをしていたことが読み取れる。正に優れた参謀、腹心の家臣として信長の天下統一事業を支えていたのだ。そしてふたりの関係は周囲が奇妙に思うほどに親密だったのだ。

>>> 本能寺の変の定説はどれも嘘だった!!

秀吉が怨恨を創作して以来、四百年以上も言われ続けたことなので未だに信じ込んでいる人が多いが、光秀謀反の動機は怨恨ではありえない。そもそも、失敗すれば一族滅亡するという重さに比し、恨みを晴らすという軽さは全く引き合わない。恨みを晴らすために自分だったら上司を殺すだろうかと胸に手を当てて真剣に考えてみたら容易にわかることだ。

これまでの動機論は怨恨、野望だけでなく、誰かに唆された、出世の見込みが立たなくなった、面子が潰されたなど光秀の個人的感情に原因を求めてきた。秀吉が自分に都合よく創作した土俵の上で踊らされてきたのだ。そろそろ秀吉の呪縛を解いて、一族繁栄の責任を負った武将が感情に任せて一族を滅亡に追い込むような軽挙妄動をするわけがないという常識に立ち返って考えるべきだ。

失敗すれば一族滅亡してしまう謀反の重さに引き合うものは「謀反を起さねば間違いなく一族滅亡してしまう危機」しかない。そのような危機が具体的に何であったのかを解明しようとしなければ真の動機は見えてこない。

例として、いわゆる四国問題を考えてみよう。長曾我部元親と信長の間の取次役だった光秀の立場がないがしろにされて、出世の見込みが立たなくなったとか面子が潰されたなどというのは論外だ。長曾我部氏の滅亡が光秀にとってどのような意味を持ったのかを解かねばならない。

光秀の家臣石谷頼辰が長曾我部元親の正室の兄であり、光秀と同族の土岐氏であること、光秀重臣の斎藤利三が頼辰の実弟であることが長曾我部氏と光秀との強いつながりを示唆している。

>>> 『石谷家文書』長曾我部元親書状発見の意義

しかし、長曾我部滅亡は光秀にとって大きな痛手となっても、一族滅亡に直結はしない。実は一族滅亡に直結することが他にひとつだけあったのである。(後略)

詳しくは拙著『本能寺の変 431年目の真実』文芸社文庫、『織田信長 四三三年目の真実』幻冬舎をお読みください。

【amazon】

| 織田信長 四三三年目の真実 信長脳を歴史捜査せよ! |

| クリエーター情報なし | |

| 幻冬舎 |

【楽天ブックス】

織田信長 四三三年目の真実 信長脳を歴史捜査せよ!著者:明智憲三郎価格:1,296円(税込、送料込)楽天ブックスで詳細を見る |

*************************

『本能寺の変 431年目の真実』(文芸社文庫)

30万部突破!!

【楽天ブックスは↓をクリック】

![【楽天ブックスならいつでも送料無料】本能寺の変431年目の真実 [ 明智憲三郎 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3828%2f9784286143828.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3828%2f9784286143828.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】本能寺の変431年目の真実 [ 明智憲三郎 ]価格:777円(税込、送料込) |

【amazonは↓をクリック】

| 【文庫】 本能寺の変 431年目の真実 |

| 明智 憲三郎 | |

| 文芸社 |

【amazonでも送料無料です】

>>> 「本能寺の変 431年目の真実」珠玉の書評

>>> 「本能寺の変 431年目の真実」読者書評

>>> 「本能寺の変の真実」決定版出版のお知らせ

>>> 『本能寺の変 431年目の真実』プロローグ

>>> 『本能寺の変 431年目の真実』目次

>>> もはや本能寺の変に謎は存在しない!

>>> 本能寺の変当日に発生した謎が解けるか