水原保険センター2階から撮影

水原保険センター2階から撮影

2025年3月17日 阿賀野市 空き家セミナーを開催

当日は小雨模様でしたが、多くの人が参加されました。定員150名の予約制でしたが、100名以上の参加者がいました。私は去年に続いて参加。去年も来られた方は手を挙げて・・との司会者の問いに、約4分の1の人が手を挙げました(私の目測です)。私の感覚では、去年の参加者は高齢の男性が多く若い人は、ほとんどいない・・と思いました。今回は高齢の女性の姿が多くいた(多人数でない)。又、50歳代後半から60歳後半と思われる女性の姿も見られました。去年は、空き家や空き家になりそうな人が参加し、今回は親の代わりに来た・親の空き家で困っている状態の人が来た・・と、私は感じました。午後1時30分~4時までのセミナーでした。(上)の写真は、会場2階の窓から休憩時間に撮影。写真に写っている大部分の車は、空き家セミナー参会者が乗ってきた車・・と思います。 セミナーの詳しい話は、このページの一番下に「追記」として載せます。読んでいただければ嬉しいです。

(下)2025年2月20日に投稿した記事です。

← 町内会の回覧板に入っていました

(上と下)去年の3月に続いて「阿賀野市 空き家セミナー 第2弾」が、2025年3月17日 阿賀野市の水原保険センターで開催されます。

講師の武田真さんは、阿賀野市役所本所の道路向かいにある武田不動産の社長さん。当日は「高齢者の資産管理について」講演されます。私は以前、武田さんとお話をしたことが有ります。お客にこの古家を売って欲しいと依頼されるけれど、実際に見に行くと古家の住宅の内部は不用品が山積み、敷地は草だらけ。売るための商品です。買う人の立場で考えると、これでは購入意欲が無くなります。せめて不用品の処分と除草は必要。お話を聞いていると最もだと思います。楽して儲ける方法は無い・・と私は考えます。セミナー当日、実際の詳しいお話が聞けることを期待します。

定員150名というのは、市の駐車場の数から?

定員150名というのは、市の駐車場の数から?

(上)のチラシは、阿賀野市からの回覧板を撮影。私は記載の二次元コードから申込しましたが、このネット記事では読み込みできなので直接、電話で申し込んでください。電話0250-61ー2480 建設課 都市計画建築係へ 定員150名、事前申し込みが必要です。

セミナー当日の第2部は「司法書士・建築士・社会福祉士」もパネリストとして参加されるようです。具体的な話や対処方法が聞けることを期待します。もちろん、各家により条件が違うでしょうが、参考になる意見や方法が聞けるかも。講師のみなさんも大変でしょうが、期待して参加したいです。社会福祉士とは、阿賀野市社会福祉協議会の人。普段聞けない大事な話が聞けるかも。貴重な講演だと考えます。

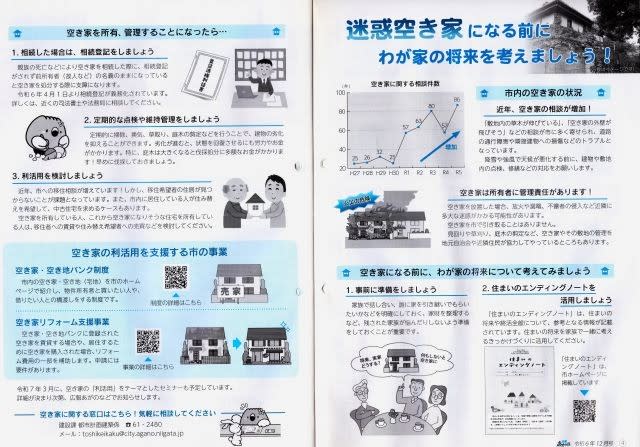

(下)去年3月に開催された阿賀野市の「空き家セミナー 第1回」で貰った資料の一部。100名以上が参加した記憶があります。

この時の説明では、令和4年度(2023年3月末)では、阿賀野市の空家は587軒。内訳は老朽危険空家が63軒。管理不全空家が431軒。適正管理空家が93軒。つまり、問題ある空き家は494軒。令和7年(2025年)1月17日発行の(あがの市議会だより)「2024年9月、12月定例会合併号」では2024年3月末の阿賀野市の空き家は617軒。1年間で30軒空き家が増加。管理不全の空き家は516軒で、1年間で22軒増加と報告されています。

去年2024年3月の空き家セミナーの講演は、阿賀野市岡山町に事務所のある大渕司法書士が講演されました。仕事である相続登記の話はもちろん、色々な相続に関する話題を講演されました。話の内容を一部紹介すると → 空き家発生の要因は、高齢夫婦のみの世帯・夫婦の1人が施設に入居、又は亡くなる・・残された方は、1人暮らしになる。あるいは、遠方の子供さんと一緒に住む → 空き家が発生する。 県や市に空き家を寄付したいと申し出ても受け取らない。国が不動産を引き取る法律が施行された「相続土地国庫帰属法(2023年4月27日から)」。但し、「相続した土地」で「更地」の「条件を満たして」かつ「10年分の管理費を国に納めた」場合のみ。つまり、土地に家などの建物が建っていてはダメ。樹木があってもダメ。抵当権有りはダメ。隣地との境界がハッキリしていること。国に納める管理費(負担金)も一つの宅地ごとに20万円(面積関係なく)。但し、市街地は計算方法によっては200㎡(60坪)で約80万円とか。国に寄付の審査申請すると1筆で1.4万円が必要。熊などが出没する土地は受とらない可能性がある。田や畑は面積に関わらず1筆(1箇所?)20万円の負担金。但し条件により違いがある。1筆1.4万円納めて審査申請して、国が受け取らなくても審査申請の1筆1.4万円は返金されないなど、実際は国が受け取る土地は少数とか「ネット検索して確認してください」。 2024年4月から相続登記が義務化され、放置すると過料が科される可能性がある。など、私が講演を聴いてメモした内容です。多少、間違ってメモしたかもしれませんが、国に不動産を貰ってもらう方法は期待しない方が無難かも。国に寄付するつもりで住宅を取壊し。その後に審査申請したら「受け取らない」との返事。この場合、住宅の取壊し高額費用が無駄になり、相続人の生活を圧迫。単純に取り壊したら国が受け取ってくれる・・とは考えない方が良いと思います。じゃあ、どうする? この答えが分からないので、全国で空き家が増加していると考えます。 空き家を処分する方法の一つが、阿賀野市が運営している「空き家・空き地バンク制度」。資料の一部を(下)に投稿。詳しくは阿賀野市役所のホームページか建設課の担当者に聞いてください。市役所のホームページに載せてもらうのは無料だそうです。2025年2月18日現在、空き家が9軒。空き地が14件登録されています。ネット検索してご覧ください。

空き家バンクの一部を紹介

空き家バンクの一部を紹介

第1回目の阿賀野市空き家セミナーに参加した時に貰った冊子(下)。新潟県土木部都市局都市政策課が作成しました。

処分偏7ページ。活用編7ページ。裏表両面計14ページの冊子です。この冊子には「遺言書・生前贈与・認知症・任意後見・民事信託・法定後見(成年後見)・相続税などの文字が出てきます。参考になります。 変形A4版です。

(下)2024年に阿賀野市が作成した「阿賀野市 空き家の手引き」 A4版20ページ。解体業者名など空き家対策に必要な業者名も記載されています。空き家対策の参考になると思います。私は先日、阿賀野市役所本所で入手しました。去年と同じ対応なら上記のセミナーに参加すれば、資料として無料で市役所から貰える・・と思います。約束はできませんが。

建物解体業者・空き家リフォーム支援事業・虹の架け橋住宅取得事業の説明も載っています。色々な情報が載っており、ためになります。

建物解体業者・空き家リフォーム支援事業・虹の架け橋住宅取得事業の説明も載っています。色々な情報が載っており、ためになります。

←「広報あがの2024年12月号」の4,5ページ(下)にも空き家の話題が載っています

←「広報あがの2024年12月号」の4,5ページ(下)にも空き家の話題が載っています

← 市の広報誌を、お読みください。

← 市の広報誌を、お読みください。

(下)阿賀野市の隣、新発田市役所の空き家対策の資料です。A4版のチラシです。

←住宅取得 最大150万円補助の文字が

←住宅取得 最大150万円補助の文字が

(下)「公社」新潟県宅地建物取引業協会 新発田支部・村上支部 合同研修会

2025年3月5日(水)新発田市生涯学習センター講堂が会場。 講師は「こころ亭久茶」(木崎海洋氏)

行政書士・宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士 他 相続と不動産業に携わり37年の経験を持つ実務家。全国で年間140回を超える講演を行い7,000人が視聴しています。

「こころ亭久茶」で検索すると、ユーチューブ映像で「こころ亭久茶」さんの映像が幾つか視聴できます。御覧ください。ユーチューブ映像を視聴していると、参考になる話が多くあります。なんとなく相続や空き家について関心があるけれど、実際は詳しく知らない。そんな人はぜひ視聴してください。ためになります。

不動産業の方も頑張っています

不動産業の方も頑張っています

(下)広報しばた 2025年2月3日号 表紙と中、1~6ページが、空き家対策のページ。カラー印刷版です。

(上)新発田市も空き家対策に力を入れています。空き家バンクの説明も有ります。広報には、新発田市の空き家は平成29年(2017年)に887軒。令和5年(2023年)には1113軒。6年間で226軒の空き家が増加しています。どの市も空き家増加です。

空き家と相続について → 空き家を売る方法もありますが、実際は簡単に売れません。売ろうとする住宅は立派で安価でも、隣家が空き家、又は外観の問題のある家が建っていたり。その家が建っている町内が仲が悪かったり、問題がある(?)人が近くに住んでいたり。道路幅は広いか? 消雪パイプが設置されているか? 駅から近いか? 住宅の間取りは購入するだろう若い人が好むか? 隣地との境界標があるか? 空き家の建っている地域は人口減少が激しい地域か? 学校に通学しやすいか? 売る土地は相続登記が完了しているか? 土地に昔の抵当権が登記されており、抹消しているか? 町内会費は高額か? 町内の祭りに参加義務はあるか? 古家を取壊すなら、取壊し前に境界杭を設置しておくのが無難。など、色々な問題や処理する事が多いです。 昔は相続というと、誰が何を相続するかで揉めたけれど、現在は土地所有者が高齢まで長生き。その為に死亡したら財産でなく、負の財産が多くなり相続放棄をする人が増えた。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行う。司法書士や弁護士に依頼しなくても自分で行える。必要書類は死亡した人の除籍謄本、放棄する人の戸籍謄本。放棄申述書(亡くなった人や自分の本籍・住所・氏名・生年月日などを記入)。収入印紙800円。110円の切手3枚などを用意。注意しなければいけないのは、相続放棄手続きを家庭裁判所に受理されても、葬式の代金を死亡した人名義の通帳から引き出して支払い、又、死亡した人の携帯電話の使用料を自分で負担し支払うと、亡くなった人の負債が判明した時に相続放棄をしたからと言っても、負債金支払い義務から逃げれないこと。親孝行のつもりで、うっかり支払うと大変なことになります。相続放棄をするという事は、相続人でなくなること。相続人でない他人が亡くなった人の携帯電話料金を支払う義務は無い。つまり、支払うと亡くなった人の負債負担を相続人として負担すると認めた事になる・・NHKの「あさイチ」という番組(2024年11月18日放送)で説明していました。法律を良く知らないと後悔することになります。 空き家問題は大変です。阿賀野市の「空き家セミナー」で勉強しましょう!

(追記1)相続放棄をすると住宅は空き家に。敷地は草だらけに。で、その地域の住宅環境が悪くなる。相続放棄をすると国の財産になるけれど、国は除草をしてくれない(と、思います)。近くにこのような土地建物があると、親から相続した自分の土地建物が売りにくくなる・・・ どう対処すれば良いのやら!

(下)阿賀野市で見かけた空き家。農作業所の空き家でしたが、数年前の大雪で屋根が陥没。その後の雨、台風、積雪の重みで建物が崩壊。(下)のような状態に。住宅は無事に建っていますが、同一敷地内に(下)のような建物の残骸があると売るのは面倒です。場合によっては野生動物が住み始めます。改善する良い方法があると良いのに!

(追記2)2025年2月22日の新潟日報に「阿賀野市が2025年度の予算案を発表・・人口減少対策の新規事業として空き家の解体費用の助成に400万円を計上」と載っていました。詳しい条件は載っていませんでした。空き家対策セミナーで詳しい条件が聞けるかも。

2025年3月18日追記 (下)の写真は、セミナーの第2部・パネルトークの場面「撮影禁止の札が無かったので撮影。顔には目隠し線を入れています」。第1部の講演は中央に大きなスクリーンを設置し、映像を使用しながら説明されました。

左端は司会者(司法書士)

左端は司会者(司法書士)

第1部 ①空き家の現状と取り組みについて説明「建設課」 令和7年度から空き地の除草の為、自治会に除草剤の補助を検討しているそうです。 ②講演会「高齢者の資産管理」 宅地建物取引士・寺の住職である武田さんが講演。 戦前・戦中は日本人の住宅の約90%が借地・借家だった。昭和20年終戦後に政府は住宅の対応をし、昭和43年ごろには、人々は個人住宅やアパートなどに全員住めるようになった。そのころに建築した住宅が、人口減少の為に空き家になっていった。2040年に亡くなる人の数がピークになる。2040年に働く人と働かない人の数が半々になる。65歳以上の一人暮らしの家が、空き家予備軍。不動産業としては、築20年以内の建物を中古住宅と呼ぶ。築20年以上の建物を古家付土地と呼ぶ。築40~50年以上の建物は、更地あつかいになる等。建物として価値のあるのは築20年以内のようです。 記録ミスがあるかもしれませんが、このような説明をわかりやすく話されました。

第2部 パネルトーク 大渕司法書士(司会)、武田宅地建物取引士、星井建築士、小林社会福祉士が話されました。住宅は近年、建築費が高騰し建築費は坪80~90万円。坪100万円の個人住宅もあるそうです。その為、数年前まで住宅建築費は2,500から3,000万円だったのが、現在は4,000から4,500万円のローンを組む人が多いそうです「この金額のローン返済ができる・・と言うのは凄いです。ただ、40年ローンというのもあるそうで、大丈夫?と老人は心配になります」。今の若い人は建築費の100%を借りる人が多いとか。昔のように建築費の2~3割を貯金してから建築する人はいない(?)そうです。阿賀野市は人口減だが、世帯数は増加している。つまり、若い夫婦は親と同居せず、分譲地を買って自分たちの家を新築。と、いう事は親達が亡くなれば、その家は空き家に。阿賀野市の場合、空き家が減少することは無い・・気がします。空き家になっても火災保険等は加入していた方が良いそうです。空き家は加入できない火災保険もありそうですが、万が一の時は助かります。社会福祉士さんの話では、生活困窮者の相談が今年になってから90~100件あり、その内の5~10人が安い家賃で住める住宅を欲しているそうです。仕事や何かの都合で住宅ローン返済ができない。家を出なければいけない。家族や荷物が多い。だからアパートでは荷物が入らない。で、1軒家を借りたい。でも、お金が無い・・そうです。生活保護を受けると、阿賀野市の一人暮らしの場合は、最大で月3.2万円の補助があるそうです。と、いうことは家賃が月3.2万円以下なら空き家を借りる人がいるようです。ただ、人に家を貸すという事は雨漏り部分を直し、水回りやトイレなどの修理・・その他で、それなりの出費になります。そこまで用意して賃貸するか。結局(?)経費負担が多く、賃貸しを諦める人が多いようです。空き家をリフォーム、一部を増改築する。そして賃貸する。この方法ですが、建築士さんの説明では、令和7年度か令和8年度に建築基準法が改正され、簡単に家のリフォームや増築ができなくなるようです。さて、どうする? 空き家を持っている人の条件は、それぞれが違うので「これが正解だ!」というのが、有りません。武田さんは「人生会議」が必要と話されます。この家を、将来どうするか? 親と子の考えが違う場合があります。こんな時に親子で「この家をどう処分する」と相談することは貴重です。実践できる人は、是非実行を。遺言書を書いておくのも大事な対処法です。生前での備えとして成年後見制度・民事信託という方法もあります。又、「国土交通省・日本司法書士会連合会・全国空き家対策推進協議会」が作成した「住まいのエンディングノート」というのも有り、記載しておくのも良い方法です。取壊し代金ですが、一般論として個人住宅では坪4~5万円。そこに、各種用件で取壊し工事費が追加。コンクリート建物の取り壊しは坪10万円? 条件により(アスベスト撤去など)工事費が増加するようです。「空き家」について、これが正解だという答えは無いそうです。色々な話の一部を紹介しましたが、「自分で考え」「不要なゴミの処分」「遺言書」「家族会議」などを実行するしか方法は無い・・・ような。貴重なセミナーでした。

2025年4月5日追記

広報あがの 2025年4月号から記事を転載。「空き家」に関する話題です。

広報あがの 2025年4月号から記事を転載。「空き家」に関する話題です。

2025年7月4日追記 2025年7月1日、阿賀野市で初めての「略式代執行空き家解体」工事が始まった。2022年に阿賀野市で放置すれば倒壊の恐れがある「特定空き家」に認定された建物。中央町2丁目に存在し、木造一部鉄骨造3階建。事務所兼工場・居宅。築70年位。建物の所有者(法人)は倒産。市は自治体が解体を代行して費用を一時負担する略式代執行の形で実施。工事費は約3,800万円。建物は通学路に面しており、児童・近隣住民などに被害が出る可能性が高いと判断した。建物が危険になる前に所有者が取り壊せばよいのだが、倒産・死亡、金欠などの場合は取り壊し工事が実施できない。これから阿賀野市や他の自治体でも、同様の問題が多くなると考えられます。ただ、解決する方法は「無い」・・・気がします。それでも危険な建物は自治体として対応しなければいけない。大変・・です。

← 解体中の建物 2025.7.4撮影

← 解体中の建物 2025.7.4撮影

新潟日報の記事によると、阿賀野市の空き家は2025年3月末時点で約650件(居宅・物置などの合計) 特定空き家は解体が始まった建物を含め2件5棟。解体するのは建物全部でなく、危険個所(前面道路から奥へ3分の2くらい?)のみ。全部解体すると工事費が高額に。とりあえず市民の安全を守る範囲で作業されます。