2019年5月30日 阿賀野市山倉のHさんの薔薇庭園。素敵です。 雑誌の表紙になりそうです。鉢植・地植で約70種類あるそうです。

2019年5月30日 阿賀野市山倉のHさんの薔薇庭園。素敵です。 雑誌の表紙になりそうです。鉢植・地植で約70種類あるそうです。

1959年(昭和34年)12月15日 初代 白鳥おじさんの吉川重三郎さん死去(享年64才)。

12月28日に生前の功労から盛大に白鳥葬を営んだ。 2代目 白鳥おじさんは、初代の同居息子さん。

1959年(昭和34年)3月4日、瓢湖のオニバス群生地が新潟県天然記念物に指定される。

福島潟のオニバスは見たことがありますが、瓢湖のオニバスは見たことがありません。どの辺りにあるのでしょうか。

1984年(昭和59年)3月。 東赤谷駅と県道をはさんで向かいに赤谷鉱産がある。佐藤取締役総務部長は東赤谷地区の区長も務める。戸数は三戸である。

1984年(昭和59年)3月。 東赤谷駅と県道をはさんで向かいに赤谷鉱産がある。佐藤取締役総務部長は東赤谷地区の区長も務める。戸数は三戸である。

同社には前身の日鉄鉱業から受け継いだ4棟の社宅がある。「昭和20年代には百戸以上がびっしりと埋まり、入居できない従業員が近郷から通勤していた」と佐藤さんは語る。 赤谷線の盛衰は、鉱山のそれと表裏一体であった。

この時、赤谷鉱山の主力は鉄鉱石でなくタンカル。

この時、赤谷鉱山の主力は鉄鉱石でなくタンカル。

前年5月から全面トラック輸送に切り替えていたので「廃線」の影響はゼロだった。 (新聞の誌名、記録無し)

「狭かったレール幅」 開通した赤谷線は羽越線などに乗り入れできなかった。何故ならレール幅が狭かった。

「狭かったレール幅」 開通した赤谷線は羽越線などに乗り入れできなかった。何故ならレール幅が狭かった。

普通のレールは、65ポンド 幅15フィートだが、赤谷線は45ポンド 幅14フィートだったから。これは工事を行った長岡鉄道建設事務所が一般旅客を扱わず鉱石を主とする貨物専用だからスマートな小型にしたため。 開通当時、関係町村のだれもがこのことに気づかなかった。

昭和4~5年まで、狭いレール幅のままだった。

2018年6月12日 午後7時45分 阿賀野市岡山町で撮影(前回N0.91と同じ場所)。右上の赤い矢印の先の拡大写真が下。

これは何? 飛行機? オーブ? UFO? それとも・・・ わかりません。

昭和29年(1954年)3月20日、瓢湖が国天然記念物に指定されました。 昭和25年(1950年)に白鳥が飛来。吉川重三郎氏(初代 白鳥おじさん)が白鳥の餌付けに5年の努力をし、餌付けに成功。

白鳥の飛来数 昭和29年に33羽、昭和35年に312羽、昭和41年に453羽、昭和45年に1019羽。

上の写真は、初代白鳥おじさん(吉川重三郎) 上の写真、白鳥渡来地の標柱

瓢湖が天然記念物に指定されたころの写真。水田は牛で耕し、秋の米の出荷は牛車や馬車で農協の倉庫まで運んでいました。トラックではありません。そんな時代に吉川さんが白鳥の餌付けをし、天然記念物になりました。

この資料は、「郷土史 外城物語 平成23年8月発行」から、お借りしています。

この資料は、「郷土史 外城物語 平成23年8月発行」から、お借りしています。

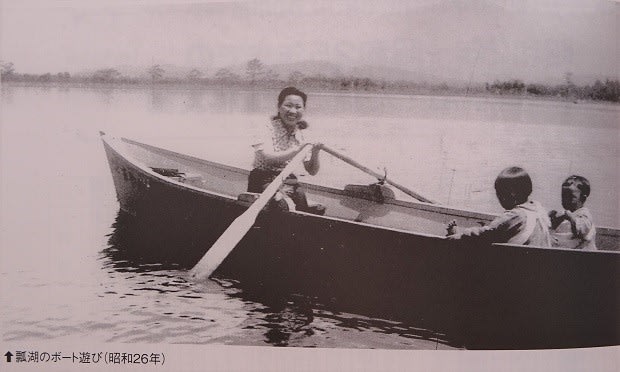

昭和26年(1951年) 瓢湖でボートに乗る女性と子。終戦前(昭和20年より前の時代)と比べると、「平和」な時代になった・・と、感じます。「のどか」さを感じます。

この頃は、瓢湖でボート遊びができたのですね。

昭和23年のじゅんさい採り。瓢湖でじゅんさい採りをしていたのは、何時頃まででしょうか?

新津美術館 「水木しげる展」 ゲゲゲの鬼太郎たちが登場

今年のGWは遠出しませんでした。 行ったのは秋葉区にある新津美術館だけ。あとは庭仕事を頑張りました。

原画を見たくて行ったのは、「水木しげる展」。漫画の展覧会でしたが、漫画と縁のなさそうなおばさんたちが多くいました。NHK朝のテレビ小説「ゲゲゲの女房」のファンの皆さん・・・のような気がしました。

写真撮影OKのパネルです。

写真撮影OKのパネルです。

こちらの撮影OK。

こちらの撮影OK。

「何か心の温まる」展覧会でした。

「何か心の温まる」展覧会でした。

(下)(追記)2013年6月11日発行の「ゲゲゲの鬼太郎 TVアニメDVDマガジン」創刊号の表紙

(下)創刊号の裏表紙の絵。週刊少年マガジン 1967年12月24日号に掲載

(下)創刊号の裏表紙の絵。週刊少年マガジン 1967年12月24日号に掲載

新潟市江南区木津にある大竹商店が、地域町おこし用に独自のラベルを貼って販売されている清酒です。

「越後木津 桟橋神楽 えちごきつ さんばいしかぐら」。小千谷市にある高の井酒造さんの「特別本醸造」です。

アルコール分 15度。 美味でした。

上は木津加茂神社の桟橋神楽の由来文です。 こういう方法で地域を応援するのは、良い方法だと思います。

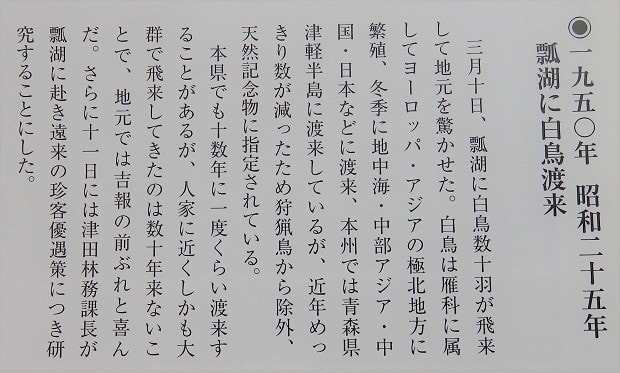

1950年3月10日、やっと ついに、瓢湖に白鳥が飛来しました。白鳥数十羽が飛来し、地元を驚かせました。

白鳥は天然記念物に指定されている。飛来した翌日に、津田林務課長が白鳥優遇策を研究することになった。

大正13年8月、全通した羽越線で新発田を素通りする鉄道大臣を地元選出代議士・県議・郡長、町村長らが列車に乗り込み、新発田から新津まで車中陳情した。そして、運動成功。

政府は早い時期に赤谷線を旅客・貨物の営業路線に転換を発表(拍手)。大正14年5月、現地調査が始まり、たった6ケ月で工事が完了。

再び開通。 赤谷~新発田の運賃は23銭。 当時の大人の日当は1円前後。決して安くはないが、歩いて4時間もかかるのを40分で行けるのは夢のようだった。 過疎の村に「期待」が広がった。

※どこの新聞記事か不明だけれど、取材した多くの内容を盛って本にすれば、良い記録誌になるのに・・と思います。