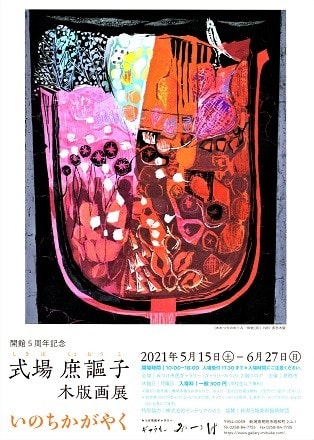

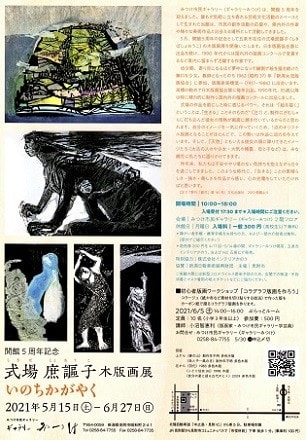

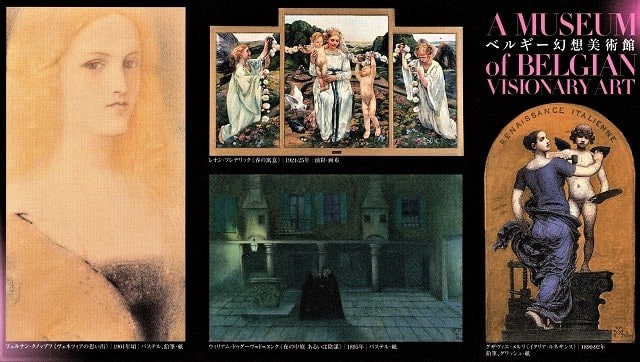

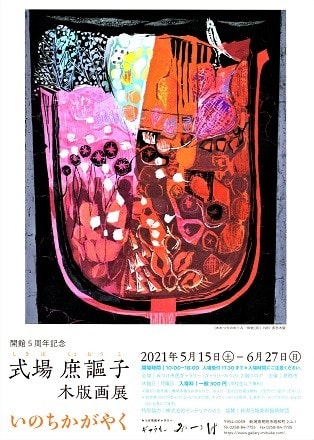

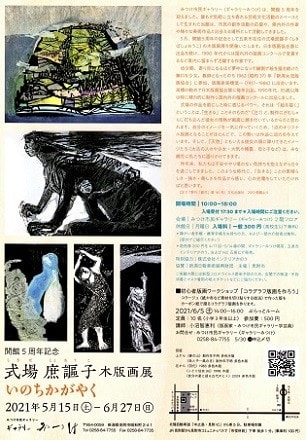

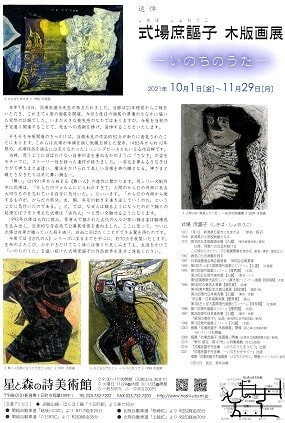

2021年5月15日~6月27日 見附市市民ギャラリー「ギャラリーみつけ」で五泉市在住の式場庶謳子(しきば しょおうこ)さんの木版画展が新潟市秋葉区の新潟市新津美術館以来、1年半ぶりに開催されます。みつけ市民ギャラリー開館5周年を迎えての作品展です。 式場さんは昭和2年生(1927年)。1948年に小学校教師になる。初期は油絵を描いていたが、教師になったのち昭和37年(1962年)に「新潟女流版画協会」に参加し、佐渡の版画家・高橋信一(1917~1986)に出会い、高橋の勧めで毎年、日本版画協会展に出品。1990年代、55歳以降は特に精力的に木版画を制作し、国内外の版画コンクールに出品。

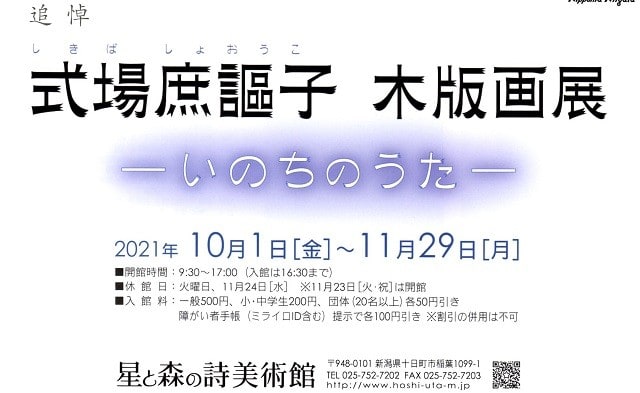

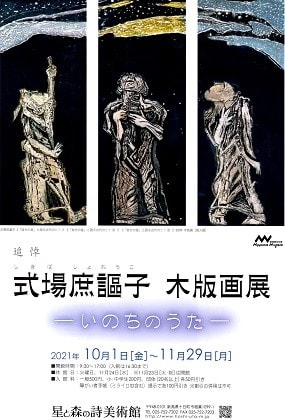

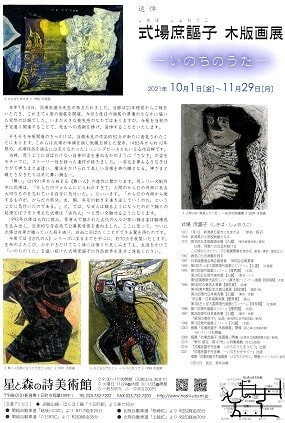

1994年と1995年 現代版画コンクールで優秀賞。1995年 公募日本海美術展で優秀賞。さっぽろ国際現代版画ビエンナール・オンワード樫山賞。 2003年と2011年 星と森の詩美術館で作品展。 2015年 作品集「式場庶謳子いのちのうたをうたう」刊行 日本版画協会会員、日本美術家連盟会員。

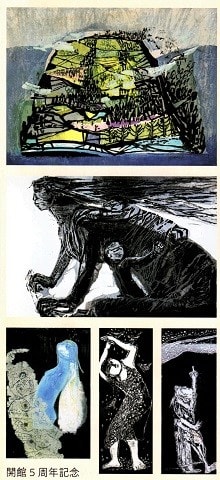

今回の作品展は、日本版画協会出品作品1mから70㎝サイズ約40点と未発表作品約20点、合計約60点を展示。

開館時間 10:00~18:00 休館日は毎週月曜日。入場料 一般300円(高校生以下無料)

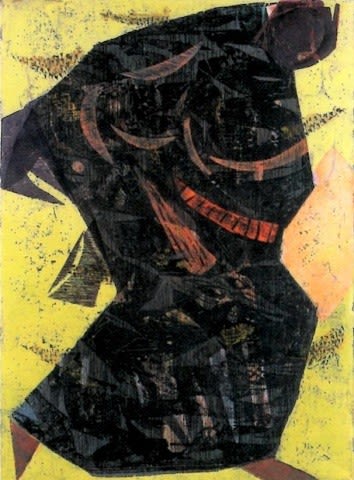

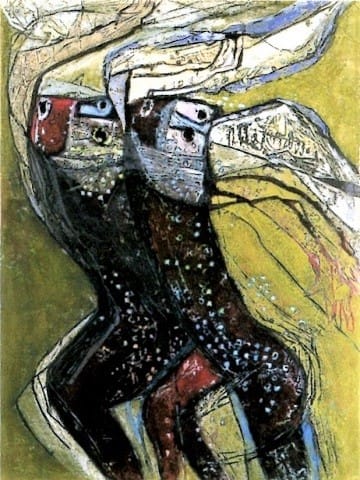

式場庶謳子は現在90歳を超えられました。式場庶謳子の木版画は力強さ、エネルギーが伝わります。ぜひ、ご覧ください。

※2021年5月5日 新潟日報に文化記事として「式場庶謳子木版画展~いのちかがやく」として、みつけ市民ギャラリーの学芸員・小沼知恵利さんの文章が載っています。関心のある方は、新聞をお読みください。※文章の一部を下記の2015年の紹介記事に追加挿入しました。

※2021年5月28日 新潟日報の読者欄「窓」に、見附市 Sさん(73歳)が式場庶謳子作品展を見に行った感想を投稿されています。式場さんの版画を見て、生きるエネルギを感じたとあります。又、ギャラリーみつけの学芸員さんと話して木版画のほとんどが、厚さ3ミリのベニア板で彫られていることに驚いたともあります。詳しくを新聞をお読みください。

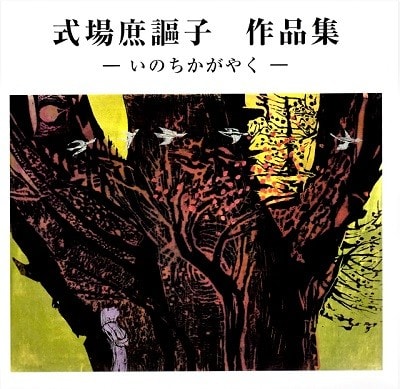

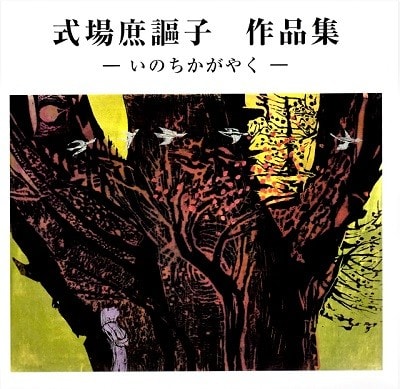

←式場庶謳子作品集 2,200円 会場で販売

←式場庶謳子作品集 2,200円 会場で販売

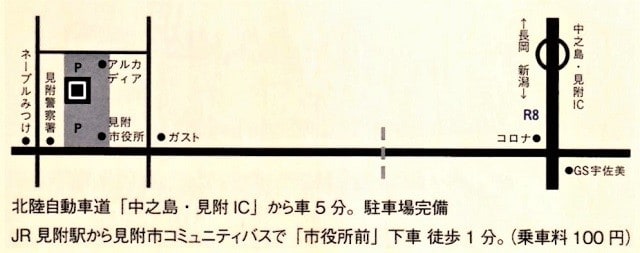

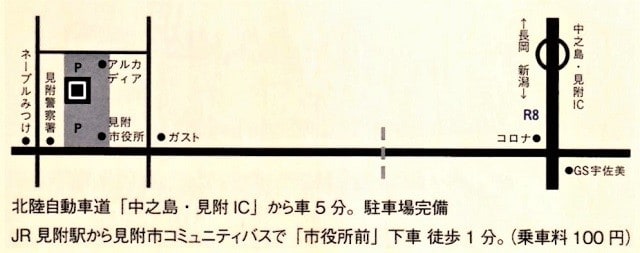

「ギャラリーみつけ」のホームページに、詳しい案内地図が載っています。

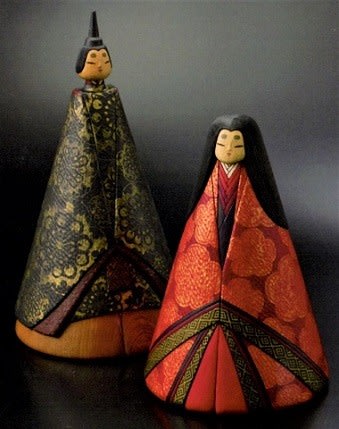

←入口脇の人形

←入口脇の人形

2021年5月15日 木版画展開催の初日、式場庶謳子作品展に行ってきました。会場の「ギャラリーみつけ」は素晴らしい建物でした。この建物は旧法務局で、見附市が2016年3月12日にリノベーションしギャラリーとしてオープン。作品展会場は2階部分で広さ208.00㎡。壁面長最大約100m。会場内は撮影禁止なので、写真は添付できませんが、木版画だけでなく式場さんが使用した版木・彫刻刀・絵の具や刷け、そして式場さんのアトリエの写真も数点ありました。普段、見ることのできない資料が見れ参考になりました。※版画に関心のある方へ・・・式場さんの版木は必見です。版木は厚さ1cm程かと考えていたのですが。展示されていたのは3ミリほどの厚さ。薄いので版木が反っていました。式場さんの版画は油絵に見えるものもあります。絵の具が違います。実際に会場で見られることを勧めます。私は白黒の「ことり仙女」シリーズが好きです。版画は60点が展示されています。

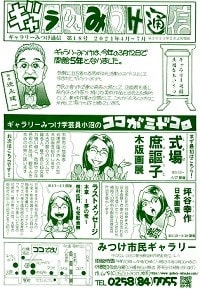

上の画像、会場にあった「ギャラリーみつけ通信 2021年4月~7月号」 市営のギャラリーに、いかに市民に来てもらうか。役所関係は頭が固い・・・というイメージがあったのですが、こちらの小沼学芸員さんは「何をするか」を考え行動されているようです。素晴らしいです。マンガで紹介するなんて、考えつきませんでした。デザインは村上徹さんです。

5月25日追記 今朝の新潟日報で、式場庶謳子作品展の記事が写真入りで載っていました。

下記は、2019年12月投稿の記事です。

2019年12月5日~12月22日まで、新潟市秋葉区にある 新潟市新津美術館で、五泉市生(1927年)、県展・日本版画協会展・版画展・現代版画コンクールなどに出品・受賞。 今回は入場料無料。 同会場には、小林古径・岩田正巳・横山大観・中島千波・佐藤哲三郎などの作品や、外国の絵本作家の原画が見れます。 入館料無料なので、ぜひ ご覧ください。

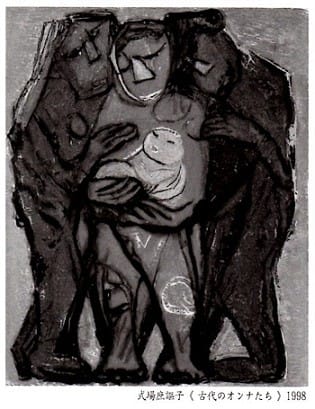

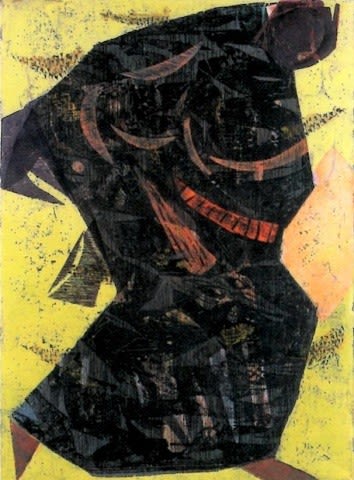

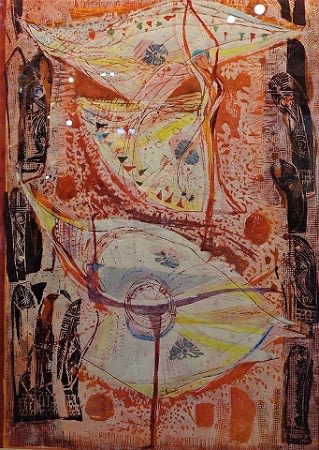

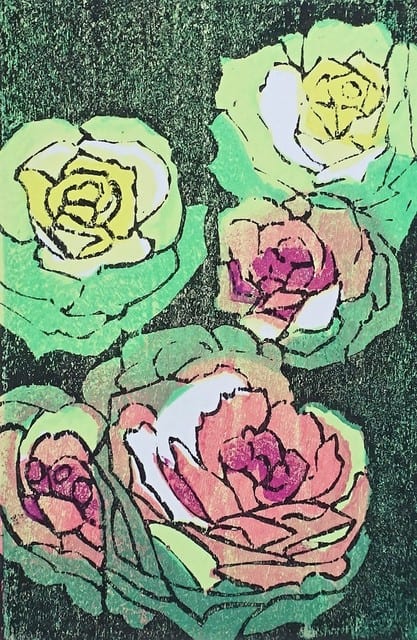

式場庶謳子さんの木版画は、油絵のような雰囲気があります。大きな画面いっぱいに彫られた絵は、迫力があります。新潟県内より、中央(東京)に知られた版画家です。美術館には、式場さんの画集も販売されていました。

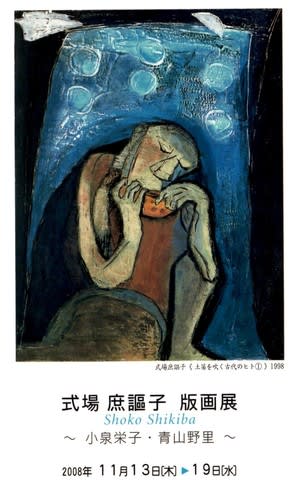

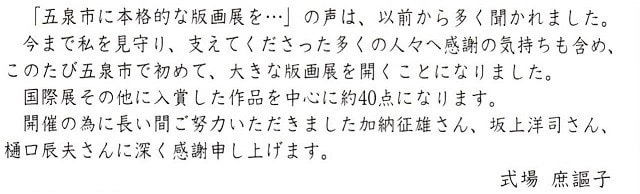

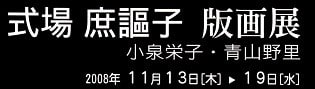

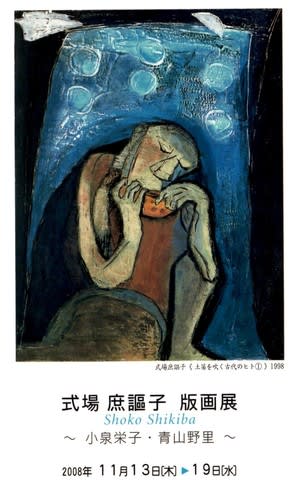

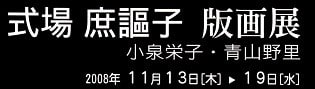

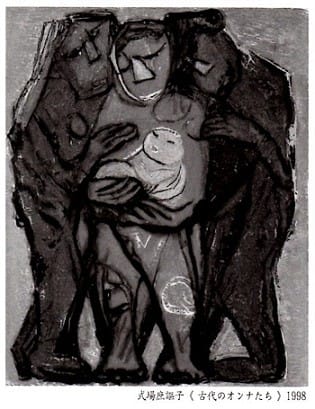

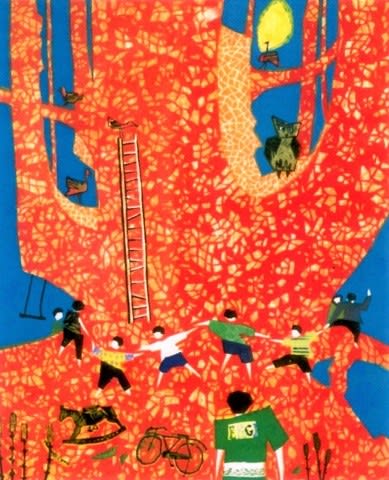

上の写真2枚は、2008年に五泉市立図書館で開催された作品展のハガキ(上左)。式場さんにとって五泉市で初めての大きな版画展で、大作も併せて100点あまり展示されました。

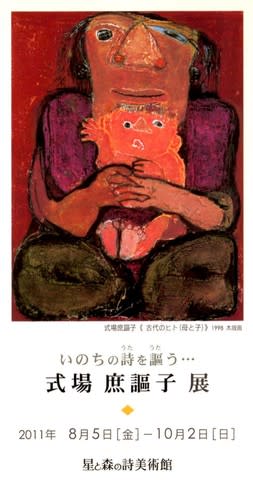

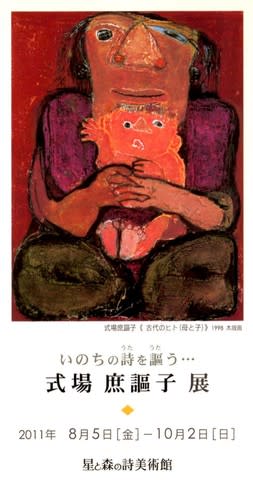

(上右)は、2011年に十日町市にある 星と森の詩美術館で開催された版画展のハガキ。 2009年夏の「式場庶謳子展」は、日本全国で反響を呼び、3回目の個展を開催した。 入館料も無料ですので、ぜひ ご覧ください。お薦めです。

← 新津美術館です。看板です。

← 新津美術館です。看板です。

2015年(平成27年)11月11日付 新潟日報の記事から 式場庶謳子さんの初作品集を刊行

(記事の文から。素晴らしい内容なので、省略して載せました。新聞に式場さんのお顔も載っています。ぜひ、新聞をお読みください。 2021年5月13日 一部、2021年5月5日の新潟日報の記事を追加挿入しました)

式場庶謳子は1927年(昭和2年)、国文学者で歌人の式場益平とイセの第8子として生まれました。6歳の時に父が死亡。彼女が父に会ったのは臨終の時が最初で最後と記憶されています。父との思いでは母や兄姉から聞いた話だけだそうです。幼いころから父不在の中でも母や兄姉に「やりたいことをやりなさい」と可愛がられ、寄り目になるほど夢中で縁側で絵を描き続けたそうです。教師になった1962年(昭和37年)に佐渡の版画家・高橋信一(1917~1986年)に会い、高橋の勧めで日本版画協会展にほぼ毎年出品。1990年代、55歳以降特に精力的に制作し、国内外の版画コンクールに出品。姉は家事全般を引き受け応援。兄は彼女にアトリエを与えてくれました。

※父・式場益平(しきばますへい)は、wikipedianに載っている有名人で、1882年(明治15年)3月23日生~1933年(昭和8年)4月1日 51歳で亡。式場庶謳子は45歳の時の子。号は式場麻青(しきばませい)で、日本の歌人・書家・国文学者・元大阪府女子師範学校専攻科教授 書家の会津八一とも交流があり、本が出版されています。笠間書院から1968年1月1日発行「会津八一書簡集~式場益平宛書簡 新資料付注 著者 会津八一・式場益平、編集 和泉久子」という240ページの本で、5月14日アマゾンに出品されていました。 式場益平は、会津八一(号・秋艸道人 1881年~1956年)の旧制新潟中学の後輩になります。 2017年7月11日~9月24日まで新潟市・會ょうこ)さん88歳が、初の作品集を刊行した。刊行を記念し、十日町市にある星と森の詩美術館で自選作品展が開催されている。40数年にわたり彫りから刷りまで、一貫して行い、躍動感・詩情あふれる作品を展示。「子供のころから絵が大好きだった」式場さんは、県内の小学校教師をしながら創作活動を始めた。特定の師に就くことなく、独自の世界を構築。全編カラーの作品集には179点を収録。畳3枚分の大作「おどる古代の人びと 1994年作」など公募展受賞作、小鳥と女をモチーフにした「ことり仙女」シリーズ、野の草花や生き物を題材にした版画など初期から現在までの主な作品を網羅している。この展覧会では70点余りを展示。

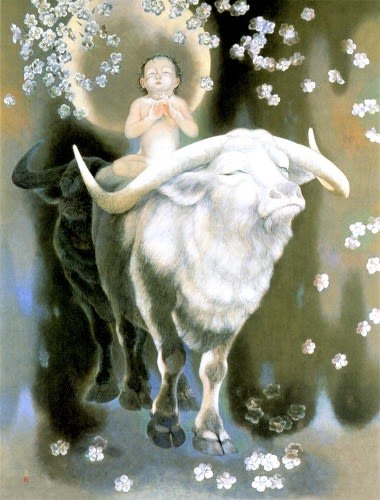

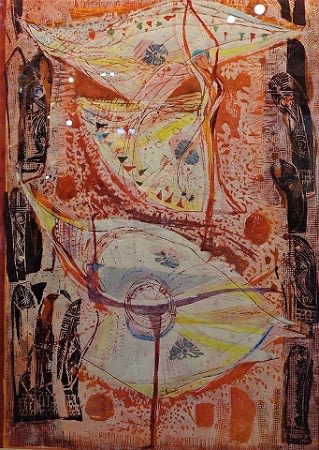

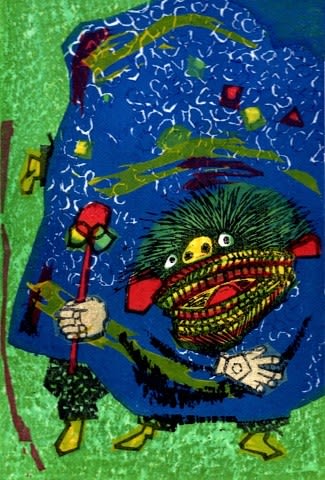

式場さんは絵でなく木版画を作り続けた理由を「筆で描くよりも力強い表現ができるから」と言い、その面白さを追求してきた。又、「摺り取るとき、筆で描く線や面とは違う表情が生まれ、私に刺激を与えるのだ」と語る。式場さんの版画は、浮世絵のように色ごとに複数の版木を彫る方法でなく、版木は基本的に1枚だけ。そこに色を載せて、何度も何度も刷りを重ねて仕上げる(当然、刷る紙は厚いです)。「色は魔物、生き物だから」と、刷りに彫りと同じくらい神経を使うそうです。油絵の具、アクリルなど色々な種類を用いて「透明感のある色と重厚な色をどう使うか考えるのが楽しい。油絵の具なら上から塗って削って地の色も出せるが、版画はそれができないので、色の重ね方に工夫が必要」と刷りの研究をしてきた(式場さんは同じ版画を複数枚、刷るのは嫌いだと聞いたことがあります。この方法だと、同じ絵を刷るのは無理です)。作品には、差し色とでもいうようなアクセントになる色がほぼ全部に見られ、それが作品全体を印象深くする役割も果たしている(作品を見ると、この見方が理解できます)。一見 大胆でありながら、パーツには繊細さが宿り、そのバランスが絶妙だ。 同じ版木でも「二度と同じ色で刷れないし、刷りたいと思わない」と言う(式場さんの版画は、ほとんどが一枚ものです)。「刷った季節やその日の天気や気分で、刷りは全部違う。生きているということは、そういうことでもある。大きな作品はバレンや手で間に合わず、足で踏んで刷っていた(大胆です)。歌でも歌いながら」と振り返って笑う。 題材の豊富さ、刷り方の多様さなどから作品展では「本当に一人の作家なのか」と聞かれることもあるという。「創造には発想、感性が大事。一つのことにこだわっていては創造とは言えない。常に進化、深化していきたい」と貪欲だ。

版画制作には体力を要するため(記事の時は88歳)、最近は身近な人物などを絵の基本の素描で作品化するシリーズにも取り組んでいる。「200歳まで生きたい。それでも きっとしたいことは全部できない」と、創作へのアイデアも意欲も枯れることはない(すごいです)。 ※県外にも式場さんのファンが多く、問い合わせが遠方からくるそうです。

上記で紹介した「式場庶謳子作品集」末尾に新潟市歴史博物館学芸員・大森慎子さんの文章が載っています。上記文章に追加したい記事があるので、略記して紹介します。詳しくは本を購入してお読みください。

式場さんは旧五泉市本町通りの生まれ。式場さんは昭和2年(1927年)1月1日生。昭和になって最初の元旦に生まれたので「昭子 しょうこ」と名付けられた。父は国文学者で歌人、良寛の研究者である式場益平(ますへい)「雅号は麻青(ませい)」。安田靫彦・夏目漱石・斎藤茂吉・相馬御風・會津八一・小林存らと親交あり。家には文人や画家がいつも出入りしていた。父は大正15年(1926年)10月から大阪女子師範学校(現大阪教育大学)専攻科教授として大阪に赴任。式場家は五泉市の元地主。本家を継いだのは兄の息子・式場隆三郎。精神科医として働きながらゴッホの研究・民芸運動・山下清の発掘にも尽力した。母イセ(伊勢子)は、新発田市の出身で女学校卒業後に12歳年上の益平に嫁いだ。5男7女をもうけ、昭和7年に益平が亡くなった後、戦争の最中も子供たちを必死に育てた。昭子は下から3番目。厳しかった母は「人間はいつかは死ぬ。命のあるうちに、やりたいことはやりなさい」といつも言っていた。姉の麗子は「誰もできないことを一心にやりなさい。お父様の芸術性を継いだのは、あなた一人なんだから」と言って版画制作時間を家事で割かなくても良いように面倒をみてくれた。兄の壽平(としへい)は台所で作品を制作していた昭子に広いアトリエを作ってくれた。又、いつの間にか人手に渡っていた家を買い戻したり、父の遺稿の整理や出版、歌碑の建立などにも尽力し一家を守った。

高等女学校卒業後、小学校の教師になつた昭子は、県展や公募展に油彩画を出品し続け、県展では無鑑査になった(式場さんの木版画を最初に見た時、油絵みたい・・と感じたのは、油絵で県展無鑑査の実力からなのでしょう)

式場さんは日本女流版画協会(1956~1965年)に触発され、新潟市の植木須美子(旧水原町里の出身の、新潟大学 脳外科の植木教授の奥さん)らが佐渡の版画家・高橋信一を講師に迎えて1962年に新潟女流版画協会を発足。参加した昭子は、ここで高橋信一に出会い勧められ、日本版画協会展に毎年出品するようになる。

1969年に母イセが亡くなる。この頃から昭子は「庶民の想いを謳う作品を作りたい」と思い、「庶謳子 しょうこ」と名乗る。1976年ころには新潟市で個展を開催。1982年 55歳の時、体調を崩し教師を退職。兄が父の書斎の2階をアトリエに改築し、昭子は木版画に打ち込む。そして、これまで描いた油彩画は、この時に燃やしてしまった。庶謳子の版画家への決意表明である。

2021年4月16日追記 下記は2008年に五泉市で版画展を開催した時の、パンフレットです。資料として投稿。

主催・「式場庶謳子 版画展」実行委員会 後援・五泉市教育委員会、五泉市文化協会 協賛・五泉版友会

2021年7月10日 午前0時40分、式場庶謳子さんが病気の為に死去(94歳)。通夜・告別式は近親者のみで営む。喪主はおいの和彦(かずひこ)氏。

2021年7月14日 新潟日報朝刊下越版に式場さんの記事あり。式場さんは去年の秋、作品38点を五泉市に寄贈し、感謝状を貰いました。今冬には、秋に開館する複合施設「ラポルテ五泉」で式場さんの作品展を開催する予定だそうです。

下記は、2021年19月5日投稿

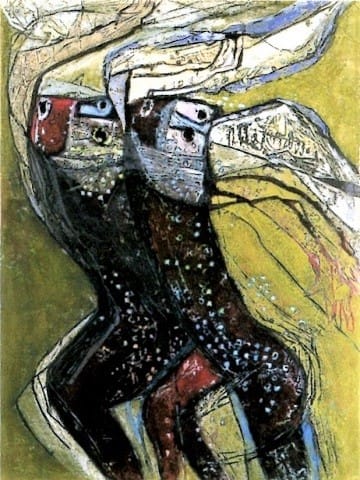

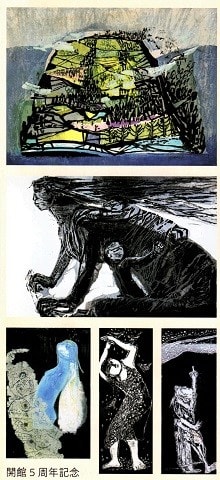

(上)「自分の星」と語る古代のヒト 1、2、3 2009年 木版画

(上) さなぎと神さま 1985年 木版画

人間の詩 異星人か?否! 82歳の自画像 2009年

人間の詩 異星人か?否! 82歳の自画像 2009年

(左上)舞い人⑥鳥になりたや空とぶ鳥に 1991年 (右上)木版画展のパンフレット表

(左上)おどる古代のヒト トリになって 1998年 木版画 (右上)パンフレットの裏面

星の森の詩美術館では20年ほどまえから式場さんの個展を開催。 今回が5回目の個展。

令和3年10月2日 五泉市に「五泉市交流拠点複合施設 ラポルテ五泉」が誕生。入口横に式場さんの木版画が3点展示されています。下の版画は「あめっちのめぐみ・・さみだれの頃(B)」 1988年作 ガラス超しに撮影。

(上左)イスに座って式場さんの木版画が鑑賞できます。(上右)おどる蝶とさなぎたち 1986年作

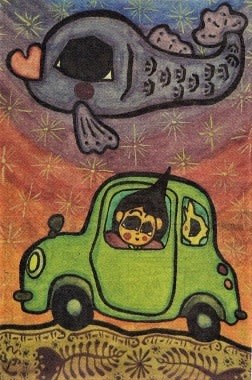

2008年 五泉市で購入した絵。渡辺裕之さん37歳

2008年 五泉市で購入した絵。渡辺裕之さん37歳

絵・本田建一

絵・本田建一

←「しだれ桜」 新潟市秋葉区小戸

←「しだれ桜」 新潟市秋葉区小戸

荻野さんの作品は、外国のお金持ちの人が購入されているそうです。

荻野さんの作品は、外国のお金持ちの人が購入されているそうです。

上の写真の場所に展示

上の写真の場所に展示 同じ場所に展示

同じ場所に展示 同じ場所に展示

同じ場所に展示 同じ場所に展示

同じ場所に展示 この作品は、阿賀野市役所笹神支所のロビーに設置。題「道しるべ」

この作品は、阿賀野市役所笹神支所のロビーに設置。題「道しるべ」 2003年 個展の案内葉書

2003年 個展の案内葉書 2004年 個展の案内葉書

2004年 個展の案内葉書 個展の案内葉書

個展の案内葉書 2005年 個展の案内葉書

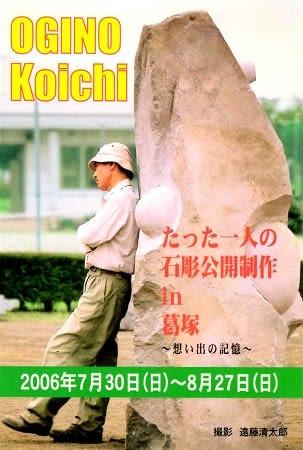

2005年 個展の案内葉書 2006年 個展の案内葉書 荻野さんは、1954年生

2006年 個展の案内葉書 荻野さんは、1954年生 2008年 個展の案内葉書 2008年3月1日~3月11日 新潟市北区の豊栄地区公民館で開催 3月2日にワークショップ開催(木と針金を使い、楽しみながら簡単な作品作り)

2008年 個展の案内葉書 2008年3月1日~3月11日 新潟市北区の豊栄地区公民館で開催 3月2日にワークショップ開催(木と針金を使い、楽しみながら簡単な作品作り) 2010年(平成22年)6月 新潟市北区の豊栄地区公民館で個展。上の写真の左側、黒い石の彫り物。下記の私が買った作品と同じ。もう一つ、同じような形をした赤い石の作品があったんですね。

2010年(平成22年)6月 新潟市北区の豊栄地区公民館で個展。上の写真の左側、黒い石の彫り物。下記の私が買った作品と同じ。もう一つ、同じような形をした赤い石の作品があったんですね。

← 2022年8月5日開店した「道の駅あがの」に設置

← 2022年8月5日開店した「道の駅あがの」に設置 M・K

M・K

←式場庶謳子作品集 2,200円 会場で販売

←式場庶謳子作品集 2,200円 会場で販売

←入口脇の人形

←入口脇の人形

← 新津美術館です。看板です。

← 新津美術館です。看板です。

人間の詩 異星人か?否! 82歳の自画像 2009年

人間の詩 異星人か?否! 82歳の自画像 2009年

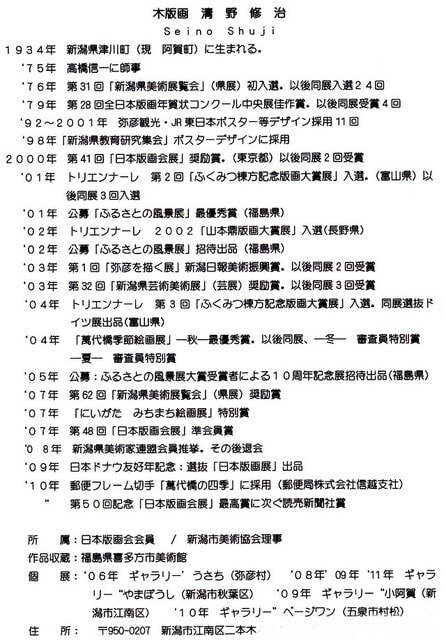

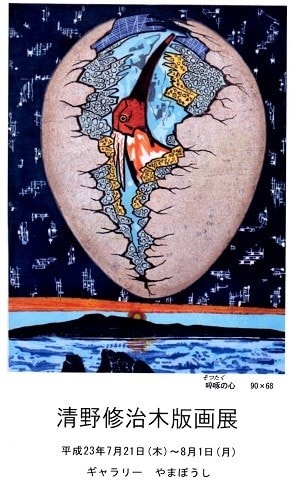

木版画

木版画

題名・木津の桟俵神楽舞 絵・清野修治

題名・木津の桟俵神楽舞 絵・清野修治 清野さんは、元警察官です。現在87歳。

清野さんは、元警察官です。現在87歳。

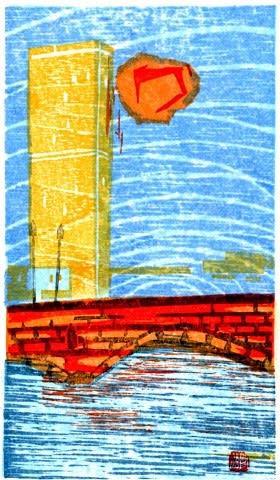

清野修治「陽がのぼる」日本版画会のアンケートの礼状に刷られていた木版画

清野修治「陽がのぼる」日本版画会のアンケートの礼状に刷られていた木版画 2004年「将軍杉と遊ぶ」 木版 90×73㎝ 案内葉書

2004年「将軍杉と遊ぶ」 木版 90×73㎝ 案内葉書 2012年「かかしさん」弥彦村(ギャラリーうさち)で個展

2012年「かかしさん」弥彦村(ギャラリーうさち)で個展

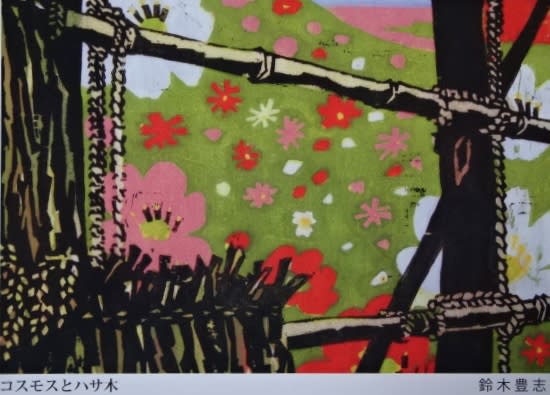

← タイトル「雨止む」 平成22年(2010年)新潟県展・版画部門「奨励賞」 墨汁の濃度を変えて版木10枚を使い、新潟市北区にある福島潟のヨシ焼き後の岸辺を表現されました。ヨシから落ちた水滴から波紋が広がる水面や、重なり合う2隻の舟を彫るのに苦労されたそうです。鈴木さんは「雨上がりの情景が好き。変化があっておもしろい」と語っています。 鈴木さんは阿賀野市(旧笹神村)生。国鉄職員から鉄道公安官。国鉄民営化後は警察官に。定年後2003年ごろから版画をはじめ、5回目の出品で初受賞されました。この年、国展でも新人賞を受賞。モットーは「たのしみながら」。当時の新潟日報の記事から。

← タイトル「雨止む」 平成22年(2010年)新潟県展・版画部門「奨励賞」 墨汁の濃度を変えて版木10枚を使い、新潟市北区にある福島潟のヨシ焼き後の岸辺を表現されました。ヨシから落ちた水滴から波紋が広がる水面や、重なり合う2隻の舟を彫るのに苦労されたそうです。鈴木さんは「雨上がりの情景が好き。変化があっておもしろい」と語っています。 鈴木さんは阿賀野市(旧笹神村)生。国鉄職員から鉄道公安官。国鉄民営化後は警察官に。定年後2003年ごろから版画をはじめ、5回目の出品で初受賞されました。この年、国展でも新人賞を受賞。モットーは「たのしみながら」。当時の新潟日報の記事から。

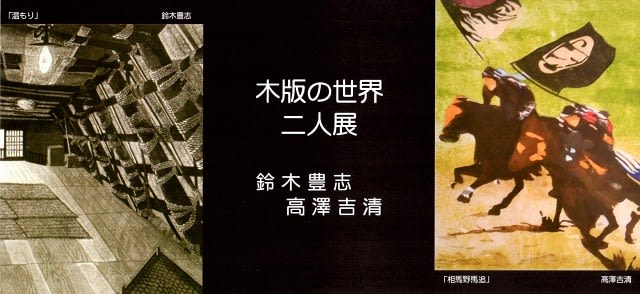

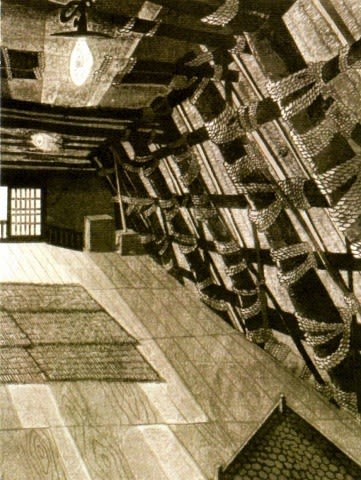

←題・温もり 鈴木豊志さんが第67回 新潟県展で県展賞を受賞した作品。2012年作成 900×700㎜ 鈴木さんは大小の作品37点を展示。 高澤さんは31点を展示しています。

←題・温もり 鈴木豊志さんが第67回 新潟県展で県展賞を受賞した作品。2012年作成 900×700㎜ 鈴木さんは大小の作品37点を展示。 高澤さんは31点を展示しています。 昨日8月22日 月岡温泉にある「ことりカフェ」に行きました。

昨日8月22日 月岡温泉にある「ことりカフェ」に行きました。

1994年 第1回 作品展

1994年 第1回 作品展  葉書50円の時代です

葉書50円の時代です ← 1995年11月 第2回 作品展

← 1995年11月 第2回 作品展

第4回 作品展の案内ハガキ 平成9年(1997年)11月

第4回 作品展の案内ハガキ 平成9年(1997年)11月