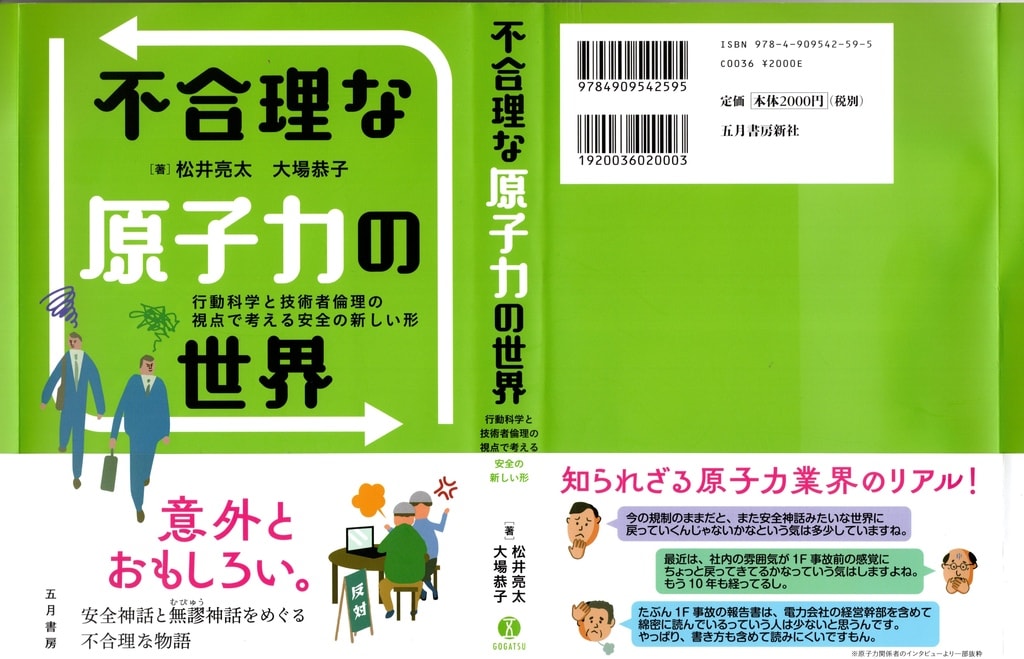

松井 亮太, 大場 恭子「不合理な原子力の世界 - 行動科学と技術者倫理の視点で考える安全の新しい形」五月書房新社 (2024/3).

出版社による長ーい紹介の最初の4行 (約 1/6) ****

原子力の世界(原子力業界)は、一般の人から縁の遠い謎めいた世界。福島原発事故が起きるまで、日本の原子力関係者は「原発で大事故は絶対起こらない」と本気で信じていた。そのような原子力関係者のリアルな生態系を、行動科学(認知バイアスや集団心理)と技術者倫理の研究者らがわかりやすく解説する。

*****

おもしろかった !! ただしカタカナ語の頻発には閉口した.例えば,エスノグラフィ,ナッジ,エコン,....

著者のひとり,松井氏は 国内電力会社 (東電ではない) および調査会社を経て,山梨県立大学 国際政策学部 専任講師。専門は行動科学(行動意思決定論)とシステム思考。 東京都立大学博士後期課程修了 博士(経営学).

共著者・大場氏の影は薄い.彼女の書いたページは数ベージ.

本書は日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究 JP21K14380「福島事故前の原子力関係者・地元関係者等のヒアリング調査を基にした質的データ分析」2021年4月 - 2024年3月 その他に基づく,とある.

このブログで 5/27 に紹介した,生駒孝臣「楠木正成・正行・正儀 南北朝三代の戦い」も科研費研究に基づいていた.

本書を読むのに原発の知識は不要.

でもそのことが,本書の短所 原発の詳細な技術に沿った具体的な問題点との対応がないことにつながっている.

逆に具体性がないので,本書の記述はどんな技術にも当てはまるようにも読める.これを書いている時点では自動車業界の型式認証不正が話題になっている.もっと風呂敷をひろげれば,日本技術全般の退潮の解析にも役立ちそう.

原子力業界は規制する側と規制される側に分けて考えることもできる.本書はタテマエとしては両者を区別していないようだが,規制側をチクチクする場面が目につく.

著者は原発の賛否には中立の立場のつもりだそうだ.しかしその職歴から,賛成派との付き合いが多く,その結果類似性バイアス similarity bias も見受けられる.本書の内容もバイアスを持って読めば,原発を愛するがゆえの苦言集と受け取ることも可能だろう.

コラムにあったが,この業界では「原発」という略語は「原爆」を連想させるので禁句だそうだ.ある講演でパワポを担当者に事前送付したところ,原発がすべて「原子力発電」に訂正されていたことがあったとか...

16 トンは原発反対.原発には事故と廃棄物処理というふたつの問題がある.本書は後者にはまったく触れていない.

それは良いとして,著者は福島第一原発 (1F ) 事故を「原子力関係者 (ふつうのヒューマン) がふつうに頑張った結果,安全神話という極めて不合理な状態に陥って起きた事故」と断じている.

しかし業界の雰囲気は十年前・1F事故以前に戻りつつあるとも再三書いている.たぶん,忘れた頃に歴史は繰り返すだろう.

16 トンの意見では,ふつうに頑張っても致命的な事故が起きるのはシステムが悪いからである.原発はフェイルセイフではないのだ.

16 トンの学生時代には,化石燃料は 20 世紀で枯渇するとされていた.そんなことはなかった.また再生エネルギーの登場には,人間も多少は進歩しているかなと感じさせるものがある.

核エネルギーの使用はパンドラの箱を開けてしまったこと,見方によってはエントロピーの増大のような必然だったのだろう.本書が言うように,討論デモクラシー Deliberative Democrasy もひとつの原発との付き合い方だろう.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます