オペレーティング・ルーム(いろんなドラマのロケにも使われている)

地下神殿に行ってきました。

正確には首都圏外郭放水路(防災地下神殿)です。

今頃?という感じではありますが。

2019年に大ヒットした映画「翔んで埼玉」のラストシーン、

今頃?という感じではありますが。

2019年に大ヒットした映画「翔んで埼玉」のラストシーン、

主人公2人が「諸君、埼玉の良さを世界に広めていこう!」

と「世界埼玉化計画」をぶち上げた場所でもあります。

要予約。平日にも関わらず、大勢の人と一緒にガイドさんに案内されての見学です。

と「世界埼玉化計画」をぶち上げた場所でもあります。

要予約。平日にも関わらず、大勢の人と一緒にガイドさんに案内されての見学です。

受付場所の龍Q館から200メートル歩いた多目的広場の端が入り口。

116段の階段をおりると気温19度。湿気がむんむんして半袖でも寒くありません。

2600億円を掛けて作ったという洪水対策施設はものすごい構造になっています。

116段の階段をおりると気温19度。湿気がむんむんして半袖でも寒くありません。

2600億円を掛けて作ったという洪水対策施設はものすごい構造になっています。

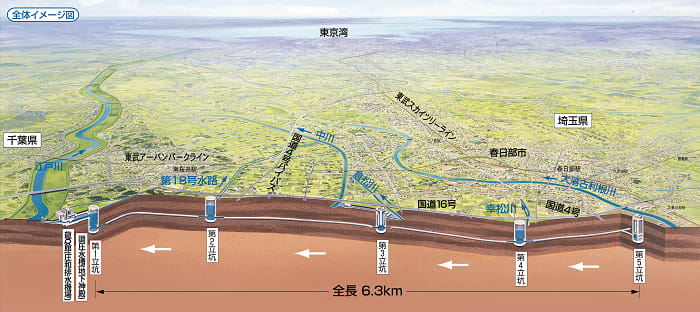

大雨で春日部市付近の河川が氾濫しそうな時、5つある立坑から国道16号線の地下に作ったトンネルに河川の水を取り込み、調圧水槽を経て排水機場の巨大ポンプで江戸川に吐き出す仕組み。完成は2006年。

施設に水を取り込む回数は年平均7回。今年はまだ1回とのこと。

その調圧水槽部分に大きな柱が林立していて、地下神殿と呼ばれているわけです。

長さ177m、幅78m、高さ18m、柱1本500トン。

地下神殿に降り立つとその威容に圧倒されます。

柱をみると水がどの辺りまで達するのか、色で分かります。

ぼくの疑問は、水を取り込んだら泥も大量に出るはず。見学はどうしているの?ということ。

ガイドさんはそこの所もきっちり説明してくれました。

見学者が立ち入る部分だけお掃除していますと。(どおりで! 綺麗な水でピカピカ)

あとは冬場にブルトーザーを地上からクレーンで下ろして溜まった泥をまとめて片付けるそうです。

柱をみると水がどの辺りまで達するのか、色で分かります。

ぼくの疑問は、水を取り込んだら泥も大量に出るはず。見学はどうしているの?ということ。

ガイドさんはそこの所もきっちり説明してくれました。

見学者が立ち入る部分だけお掃除していますと。(どおりで! 綺麗な水でピカピカ)

あとは冬場にブルトーザーを地上からクレーンで下ろして溜まった泥をまとめて片付けるそうです。

もう一つの疑問。トンネルや立坑に残ってしまう水はどうするの?

第3立坑には水を吸い上げる仕組みがあって、元の川に水を戻すとのこと。

なるほど、納得です。

出入り口

ぼくの住んでいる市はかつて水害が多発した地域。

道路の地下に水槽を作って氾濫した水を流し込む、放水路と排水機場を作って強制的に大きな川に排水するとか、新しく川を掘って増水したとき水をため込む洪水調整池(治水緑地)を設けるなど、様々な災害対策(河川激甚災害対策特別緊急事業 )が行われ、ここ20年、大雨が降っても床下浸水何百戸といったニュースは聞かれなくなりました。

しかし、アニメ「天気の子」のような事態(大雨が続き、東京の荒川、江戸川下流域の広範囲が徐々に水没していった) が将来起きるかもしれません。散歩する途中に掲示されているハザードマップはその可能性を示しています。

今日はよい社会勉強になりました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます