7月25日(土)

「関西にも来ました、ルーヴル美術館展」

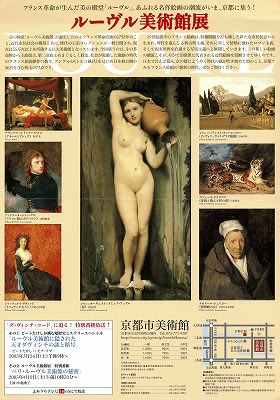

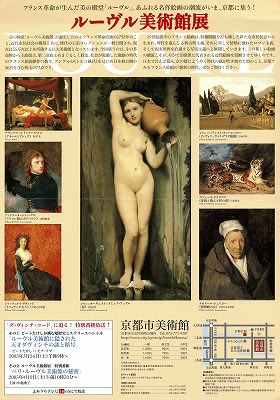

東京から巡演で来ましたこの展が、京都市美術館で6月16日から開催されております。

東京では何十万人の来場者数で、たいそう賑わったという事であります。

昔、2005年に同じく、ここ京都市美術館で「ルーヴル美術館展~19世紀フランス絵画 新古典主義からロマンス主義へ~」をやっておりました。

アングルの「泉」が、デッカイ絵でほぼ等身大の絵画だったのを記憶しております。

2008年には、神戸市立博物館で、「ルーブル美術館展 フランス宮廷の美」と題した展を観に行った事がありました。

当時の宮廷工芸美術品やマリー・アントワネット関連の衣装などがあったよういに思います。

贅沢が人生みたいなマリー・アントワネットの数奇な生涯が、人気を博していたように思います。

最後は、ギロチンで処刑され、自らの首を又の下に置かれ、見せしめになったと聞いておりました。

他、2009年にも「ルーヴル美術展 美の宮殿のこどもたち」と題した展が、国立国際美術館(大阪)でやっておりました・・・・これは、私、行ってないと思いますね。

28万人の入場者数で、人気だったそうであります。

ルーヴル美術館展や、オルセー美術館展とかっと言うと、ミーハーな人たちでいっぱいになるんですよね・・・・私も、その一人ですが・・・・

そんな、今回の「ルーブル美術館展」の目玉の出し物は、フェルメールの「天文学者」であります。

数少ないフェルメールの作品(30数点)の中から、初来日の作品であります。

フェルメール独特の左の窓からの光のマジックはお馴染みであります。

フェルメールブームが、若干下火になって来たように思えるこの頃ですが、私が行った時も、普通に人だかりもなく観られましたね・・・・

っと言うよりも、会場の最後近くに展示してあったので、ここまで観るのにけっこう時間がかかって、疲れて足が痛くなって来るんですね。

そうゆう意味もあって、あっさりと鑑賞された人も多かったように思えます。

フェルメールでも一番人気の「真珠の耳飾の少女」だったら、足の疲れも感じなかったでしょうけどね。

余談ですが私、この絵を観たんですね・・・なんと2000年に大阪市立美術館にフェルメール作品が、5点も来たんですよね。

「真珠の耳飾の少女」「聖プラクセディス」「天秤を持つ女」「リュートを調弦する女」「地理学者」の5点が、おしげもなく来たんですね。

しかも、東京からの巡演じゃなく、大阪だけの5点ものオンリー展示だったんですね。

他、名古屋もフェルメール展をやっており、2点くらい?でしたでしょうか。

だから、勝手ない人だかりの山で、大阪市立美術館が大混雑でありました。

たぶん、全国からこの絵を見たさに、集まったと思います。

メインの「真珠の耳飾の少女」は、人の頭ごしでないとなかなか間近で見られなくて、そして絵が小さい・・・・なんとか、順番で前まで観た時は、意味深な振り向き顔とデカイ真珠が印象的でしたね。

ここの美術館では、この時が一番人が多く集まったいい時代だったかもしれません。

それに比べ一発屋の大阪市立美術館に比べ、ここ京都市美術館は、コンスタンスにいいものを持ってきますね。

だから、けっこうここの美術館へは私、来てますね。

「ルーベンス展」もよかったし、モナリザに匹敵するくらい美しいとされるダ・ヴィンチの「白貂(はくてん)と抱く貴婦人」など、興味深いものをここでやっていたのを覚えています。

今回は、「ルーヴル美術館展 日常を描く 風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄」であります。

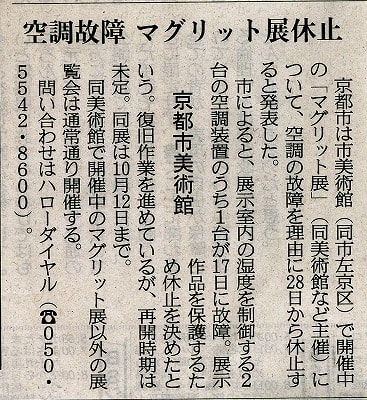

この展と同時に、「マグリット」展もやってるんですね。

このマグリットのだまし絵みたいな物も面白いんですが、十年くらい前に姫路市立美術館で観た事があるので、今回はやめました。

-------- 後日 産経新聞に出てました ----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

今回この「ルーヴル美術館展」で、一番気になる絵が、クエンティン・マセイスの「両替商とその妻」でしょうか。

なんとも隣の奥さんが、旦那の天秤でお金を測っている様子を、じーと見ている姿が印象的ですよね。

祈祷書を読んでいる最中に、もくもくと仕事をしている夫が気になったのか、なんか言いたげにみつめていますよね。

「ちゃんとごまかさんと間違いなく測りや・・・」または、「そのコイン、ニセ物やないやろね・・・」とか、「今晩、何食べる・・・?」なんて、夫婦の会話をしているように思いますね。

この奥さんのうつろな目がいいですね・・・日常的でアンニョイな雰囲気で・・・

また、下の鏡らしき物に映っている人影が気になる処ですが、お客さん?祈祷師?・・

次に、ジャン=バティスト・グルーズの「割れた水瓶」

美しい少女が、衣服ははだけ、割れた水瓶を持ってたたずんでいる様子は、いったい何があったの?・・・っと誰もが想像してしまうでしょう。

しかし、髪の毛は乱れていないんですね。

水瓶が純潔を意味するので、自ずと下衆に想像してしまいます。

でも、初々しい肌の透き通った描写や愛くるしい顔立ちは、印象的ですよね。

デュ・バリー伯爵夫人の注文だそうで、娼婦からルイ15世の寵妃の自分を描かせた?・・・っと言う噂もあるそうであります。

当時は、絵画か彫刻か、どちらがエライ・・・・みたいな事を言われていたそうで、立体的に、どこの角度からも観られる事が出来る彫刻に対して、ティッツアーノは、鏡を用いて後ろの部分も観られるようにしたそうであります・・?

結構、評判が良い絵で、この絵でティッツアーノも注文が殺到したそうであります。

でも、この絵の美しい女性・・・なんか、私には、肩幅の広さや腕の太さなんか、ニューハーフのような男のように見えます。

決定的なのは、薄らと髭を剃ったような影があるのが、なんか・・ねぇ・・・

現代、こうゆう男性いますよね・・・?

ヘリット・ファン・ホントホルストの「抜歯屋」この当時は、免許がなくても歯を抜く事が出来るそうで、その抜歯中に左の男が婦人の籠の鳥を盗もうとしている。

これって、婦人以外スリ集団で、抜歯を見世物にしてるんですね。

患者の眼がおかしい・・・・うそポイ!

フランスでは、「歯抜き屋のように嘘をつく」っと云うことわざがあるそうであります。

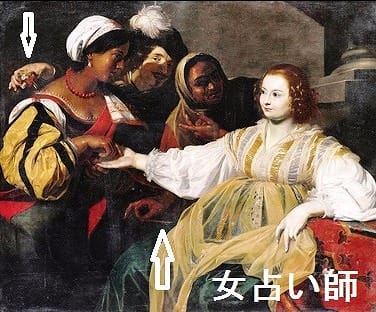

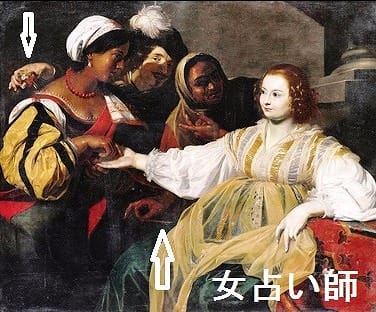

そして、同じような絵が、ニコラ・レニエの「女占い師」ですね。

占い師と隣にいる老婆は、仲間で占いをしている間に、見てもらっている女性の財布のひもを取って盗もうとしている。

さらに、奥の男性が、盗人の鶏を盗もうとアピールしている。

「占い師を信じると、何もかも失う」という教訓絵画だそうであります。

でも、盗人の上前をはねるなんて、笑ってしまいますね。

ジョゼフ=マリー・ヴィアンの「アモルを売る女」、アモルとは、キューピットの事でアモル=キューピットと呼ばれているそうであります。

恋のキューピットを売る女性が、キューピットの羽根をつまむという持ち方が、雑で、「奥様、このキューピットは、いかがでしょうか?」っと言っているカンジでありますが、このキューピットの顔がかわいくなく、そして、なんと腕を交差しているんですね。

これが、この絵の物議を醸しだし、キューピットが下品なマネをしていると評判になった絵なんだそうであります。

籠に寝ているキューピットは、かわいらしいでしょうけど、たぶん、この女性は、下品なキューピットを早く売りさばきたかったからなんでしょうか・・ね?

他、沢山の見ごたえのある絵画がズラリとあり、足が棒になるくらい、2時間はかかりますね。

絵の光沢がすごく、これCGじゃないの・・?っと思えるような絵画(マリヌス ファン レイメルスウァーレ「徴税吏たち」)や、光が明るくもなく暗くもなく、部分的にはっきりと映し出す調光、写真では絶対に表現できない画家の思いがこもった光のマジックが、面白いであります。

ピントがあっている処とない処、立体感とは別に作者の意味があるんですよね。

そんな事を想像しながら観ると、時間がすぐたってしまいます。

関西地方の方、京都に遊びに来られる方、9月27日迄ですので、一度、足を運んでみてはいかがでしょうか?

お子さん連れの家族もおられましたが、やはり小さい子にはわかりにくく、展示絵に指をさして親に聞いている姿が見受けられます。

すると、係員が目を子供にくぎ付けになって追っかけております。

万一の事があったらと、係員も大変であります。

紙に模写や、筆記も鉛筆でないとダメであります。

本物のルーヴル博物館では、大勢で子供たちが座って自由に模写したり、と身近に感じているのが、日本ではそうはいかないんですよね。

あー、私も死ぬまでに、ルーヴルとオルセーだけで二週間くらいかけてて、気楽に自由に観てみたいもんであります。

音声ガイド(\550)を聴けば、展示物横の小さな文字で書かれている解説文を目を凝らして観なくても楽であります。

解説文に載っていないエピソードなんかも聞けるので、お年寄りには便利な道具であります。

売店でお土産品を買いました。

以上です(^-^)

「安らぎを求めて、美術・博物館へ」 インデックス

「安らぎを求めて、美術・博物館へ」 インデックス

「関西にも来ました、ルーヴル美術館展」

東京から巡演で来ましたこの展が、京都市美術館で6月16日から開催されております。

東京では何十万人の来場者数で、たいそう賑わったという事であります。

昔、2005年に同じく、ここ京都市美術館で「ルーヴル美術館展~19世紀フランス絵画 新古典主義からロマンス主義へ~」をやっておりました。

アングルの「泉」が、デッカイ絵でほぼ等身大の絵画だったのを記憶しております。

2008年には、神戸市立博物館で、「ルーブル美術館展 フランス宮廷の美」と題した展を観に行った事がありました。

当時の宮廷工芸美術品やマリー・アントワネット関連の衣装などがあったよういに思います。

贅沢が人生みたいなマリー・アントワネットの数奇な生涯が、人気を博していたように思います。

最後は、ギロチンで処刑され、自らの首を又の下に置かれ、見せしめになったと聞いておりました。

他、2009年にも「ルーヴル美術展 美の宮殿のこどもたち」と題した展が、国立国際美術館(大阪)でやっておりました・・・・これは、私、行ってないと思いますね。

28万人の入場者数で、人気だったそうであります。

ルーヴル美術館展や、オルセー美術館展とかっと言うと、ミーハーな人たちでいっぱいになるんですよね・・・・私も、その一人ですが・・・・

そんな、今回の「ルーブル美術館展」の目玉の出し物は、フェルメールの「天文学者」であります。

数少ないフェルメールの作品(30数点)の中から、初来日の作品であります。

フェルメール独特の左の窓からの光のマジックはお馴染みであります。

フェルメールブームが、若干下火になって来たように思えるこの頃ですが、私が行った時も、普通に人だかりもなく観られましたね・・・・

っと言うよりも、会場の最後近くに展示してあったので、ここまで観るのにけっこう時間がかかって、疲れて足が痛くなって来るんですね。

そうゆう意味もあって、あっさりと鑑賞された人も多かったように思えます。

フェルメールでも一番人気の「真珠の耳飾の少女」だったら、足の疲れも感じなかったでしょうけどね。

余談ですが私、この絵を観たんですね・・・なんと2000年に大阪市立美術館にフェルメール作品が、5点も来たんですよね。

「真珠の耳飾の少女」「聖プラクセディス」「天秤を持つ女」「リュートを調弦する女」「地理学者」の5点が、おしげもなく来たんですね。

しかも、東京からの巡演じゃなく、大阪だけの5点ものオンリー展示だったんですね。

他、名古屋もフェルメール展をやっており、2点くらい?でしたでしょうか。

だから、勝手ない人だかりの山で、大阪市立美術館が大混雑でありました。

たぶん、全国からこの絵を見たさに、集まったと思います。

メインの「真珠の耳飾の少女」は、人の頭ごしでないとなかなか間近で見られなくて、そして絵が小さい・・・・なんとか、順番で前まで観た時は、意味深な振り向き顔とデカイ真珠が印象的でしたね。

ここの美術館では、この時が一番人が多く集まったいい時代だったかもしれません。

それに比べ一発屋の大阪市立美術館に比べ、ここ京都市美術館は、コンスタンスにいいものを持ってきますね。

だから、けっこうここの美術館へは私、来てますね。

「ルーベンス展」もよかったし、モナリザに匹敵するくらい美しいとされるダ・ヴィンチの「白貂(はくてん)と抱く貴婦人」など、興味深いものをここでやっていたのを覚えています。

今回は、「ルーヴル美術館展 日常を描く 風俗画にみるヨーロッパ絵画の真髄」であります。

この展と同時に、「マグリット」展もやってるんですね。

このマグリットのだまし絵みたいな物も面白いんですが、十年くらい前に姫路市立美術館で観た事があるので、今回はやめました。

-------- 後日 産経新聞に出てました ----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

今回この「ルーヴル美術館展」で、一番気になる絵が、クエンティン・マセイスの「両替商とその妻」でしょうか。

なんとも隣の奥さんが、旦那の天秤でお金を測っている様子を、じーと見ている姿が印象的ですよね。

祈祷書を読んでいる最中に、もくもくと仕事をしている夫が気になったのか、なんか言いたげにみつめていますよね。

「ちゃんとごまかさんと間違いなく測りや・・・」または、「そのコイン、ニセ物やないやろね・・・」とか、「今晩、何食べる・・・?」なんて、夫婦の会話をしているように思いますね。

この奥さんのうつろな目がいいですね・・・日常的でアンニョイな雰囲気で・・・

また、下の鏡らしき物に映っている人影が気になる処ですが、お客さん?祈祷師?・・

次に、ジャン=バティスト・グルーズの「割れた水瓶」

美しい少女が、衣服ははだけ、割れた水瓶を持ってたたずんでいる様子は、いったい何があったの?・・・っと誰もが想像してしまうでしょう。

しかし、髪の毛は乱れていないんですね。

水瓶が純潔を意味するので、自ずと下衆に想像してしまいます。

でも、初々しい肌の透き通った描写や愛くるしい顔立ちは、印象的ですよね。

デュ・バリー伯爵夫人の注文だそうで、娼婦からルイ15世の寵妃の自分を描かせた?・・・っと言う噂もあるそうであります。

当時は、絵画か彫刻か、どちらがエライ・・・・みたいな事を言われていたそうで、立体的に、どこの角度からも観られる事が出来る彫刻に対して、ティッツアーノは、鏡を用いて後ろの部分も観られるようにしたそうであります・・?

結構、評判が良い絵で、この絵でティッツアーノも注文が殺到したそうであります。

でも、この絵の美しい女性・・・なんか、私には、肩幅の広さや腕の太さなんか、ニューハーフのような男のように見えます。

決定的なのは、薄らと髭を剃ったような影があるのが、なんか・・ねぇ・・・

現代、こうゆう男性いますよね・・・?

ヘリット・ファン・ホントホルストの「抜歯屋」この当時は、免許がなくても歯を抜く事が出来るそうで、その抜歯中に左の男が婦人の籠の鳥を盗もうとしている。

これって、婦人以外スリ集団で、抜歯を見世物にしてるんですね。

患者の眼がおかしい・・・・うそポイ!

フランスでは、「歯抜き屋のように嘘をつく」っと云うことわざがあるそうであります。

そして、同じような絵が、ニコラ・レニエの「女占い師」ですね。

占い師と隣にいる老婆は、仲間で占いをしている間に、見てもらっている女性の財布のひもを取って盗もうとしている。

さらに、奥の男性が、盗人の鶏を盗もうとアピールしている。

「占い師を信じると、何もかも失う」という教訓絵画だそうであります。

でも、盗人の上前をはねるなんて、笑ってしまいますね。

ジョゼフ=マリー・ヴィアンの「アモルを売る女」、アモルとは、キューピットの事でアモル=キューピットと呼ばれているそうであります。

恋のキューピットを売る女性が、キューピットの羽根をつまむという持ち方が、雑で、「奥様、このキューピットは、いかがでしょうか?」っと言っているカンジでありますが、このキューピットの顔がかわいくなく、そして、なんと腕を交差しているんですね。

これが、この絵の物議を醸しだし、キューピットが下品なマネをしていると評判になった絵なんだそうであります。

籠に寝ているキューピットは、かわいらしいでしょうけど、たぶん、この女性は、下品なキューピットを早く売りさばきたかったからなんでしょうか・・ね?

他、沢山の見ごたえのある絵画がズラリとあり、足が棒になるくらい、2時間はかかりますね。

絵の光沢がすごく、これCGじゃないの・・?っと思えるような絵画(マリヌス ファン レイメルスウァーレ「徴税吏たち」)や、光が明るくもなく暗くもなく、部分的にはっきりと映し出す調光、写真では絶対に表現できない画家の思いがこもった光のマジックが、面白いであります。

ピントがあっている処とない処、立体感とは別に作者の意味があるんですよね。

そんな事を想像しながら観ると、時間がすぐたってしまいます。

関西地方の方、京都に遊びに来られる方、9月27日迄ですので、一度、足を運んでみてはいかがでしょうか?

お子さん連れの家族もおられましたが、やはり小さい子にはわかりにくく、展示絵に指をさして親に聞いている姿が見受けられます。

すると、係員が目を子供にくぎ付けになって追っかけております。

万一の事があったらと、係員も大変であります。

紙に模写や、筆記も鉛筆でないとダメであります。

本物のルーヴル博物館では、大勢で子供たちが座って自由に模写したり、と身近に感じているのが、日本ではそうはいかないんですよね。

あー、私も死ぬまでに、ルーヴルとオルセーだけで二週間くらいかけてて、気楽に自由に観てみたいもんであります。

音声ガイド(\550)を聴けば、展示物横の小さな文字で書かれている解説文を目を凝らして観なくても楽であります。

解説文に載っていないエピソードなんかも聞けるので、お年寄りには便利な道具であります。

売店でお土産品を買いました。

以上です(^-^)

「安らぎを求めて、美術・博物館へ」 インデックス

「安らぎを求めて、美術・博物館へ」 インデックス

HP

HP

MGE「妖怪楽園(4分15秒)」#1-4

MGE「妖怪楽園(4分15秒)」#1-4