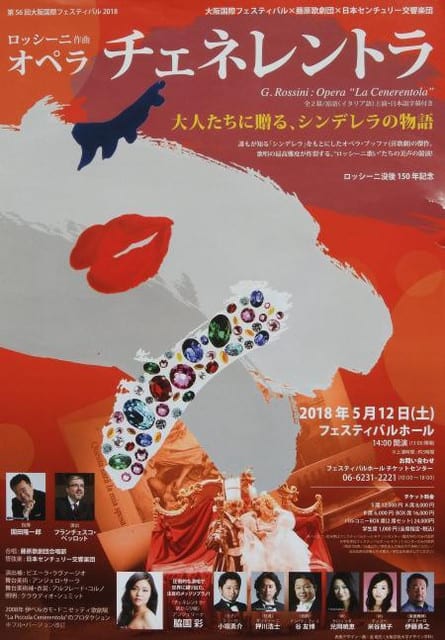

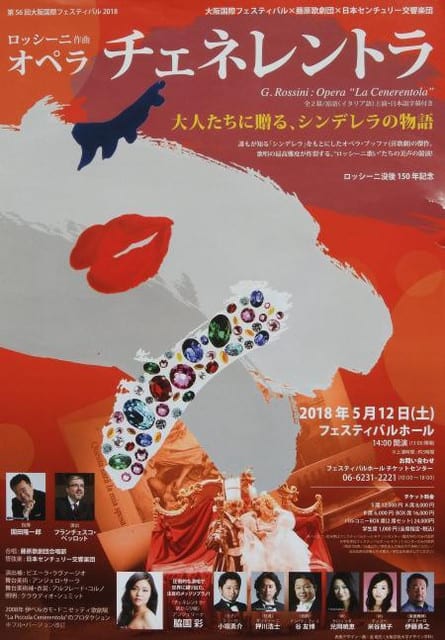

ロッシーニ『チェネレントラ』(第56回大阪国際フェスティバル2018)

1817年に初演されたロッシーニの『チェネレントラ』をフェスティバル・ホールで観てきた。

1817年に初演されたロッシーニの『チェネレントラ』をフェスティバル・ホールで観てきた。

フェスティバル・ホールは建て替えられてきれいになっており、昔の面影はない。ホールに上がっていくセンターの階段にレッドカーペットが敷き詰められて、豪華な雰囲気を醸し出している。

日本で上演されるイタリア・オペラといえばヴェルディやプッチーニばかりなので、当時たいへんな人気を誇り、またスタンダールも『ロッシーニ伝』を書いているほどの作曲家なので、一度観たいと思っていた。

『チェネレントラ』は要するにシンデレラの話である。つまり喜劇仕立てのオペラである。喜劇仕立ての場合、真面目な役は、モーツァルトでもそうだが、その真面目ぶりが、一見するとメインの主張のように見えるけれども、実は小馬鹿にされていることが多い。

このオペラでも、真面目なことを言う-つまり真実の愛と誠実さが私の信条だと言うアンジェリーナや、真面目一方の王子ドン・ラミーロには何の面白味もない。したがって、この役に「世界的・・・」とか「世界で活躍している・・・」を持ってくるということ自体が、この作品を読み違えていることになる。

このオペラで言えば、脇園彩というメゾソプラノが歌う歌にはそれほど魅力はないし、王子役をやるテノールってなんでこうも馬鹿みたいに聞こえるのだろうという、喜劇の王道を行っている。

それよりも面白いのはナント言っても王子の従者で、最初は王子のふりをしてドン・マニフィコ家に嫁探しと称して入り込む役は、あちこちに面白味もあるし、歌にも聞かせどころがある。

そしてもう一人はアンジェリーナの姉役のクロリンダの光岡暁恵である。アンジェリーナをいじめる役で、思いっきり意地悪をしていた。歌唱力も抜群。

歌唱にはもともと見るところがあまりない役だが、同じようにアンジェリーナをいじめる役で父親のドン・マニフィコも滑稽実が上手く出た演技が上手であった。

しかしずっと同じあの舞台美術はどういう意味があるのか最後まで分からなかった。最初はネズミたち(この役の人たちは一生懸命演じていて好感が持てた…拍手!)がでてきたので、ネズミの世界に合わせてあるのかと思った。これでいけば、あれはネズミの世界の物語というファンタジーを示唆しているということか。

しかし中央に置かれた本の中から出たり入ったりするのはどういう意味があるのか?名前からするとイタリア人の演出のようだが理解不可能。

1817年に初演されたロッシーニの『チェネレントラ』をフェスティバル・ホールで観てきた。

1817年に初演されたロッシーニの『チェネレントラ』をフェスティバル・ホールで観てきた。フェスティバル・ホールは建て替えられてきれいになっており、昔の面影はない。ホールに上がっていくセンターの階段にレッドカーペットが敷き詰められて、豪華な雰囲気を醸し出している。

日本で上演されるイタリア・オペラといえばヴェルディやプッチーニばかりなので、当時たいへんな人気を誇り、またスタンダールも『ロッシーニ伝』を書いているほどの作曲家なので、一度観たいと思っていた。

『チェネレントラ』は要するにシンデレラの話である。つまり喜劇仕立てのオペラである。喜劇仕立ての場合、真面目な役は、モーツァルトでもそうだが、その真面目ぶりが、一見するとメインの主張のように見えるけれども、実は小馬鹿にされていることが多い。

このオペラでも、真面目なことを言う-つまり真実の愛と誠実さが私の信条だと言うアンジェリーナや、真面目一方の王子ドン・ラミーロには何の面白味もない。したがって、この役に「世界的・・・」とか「世界で活躍している・・・」を持ってくるということ自体が、この作品を読み違えていることになる。

このオペラで言えば、脇園彩というメゾソプラノが歌う歌にはそれほど魅力はないし、王子役をやるテノールってなんでこうも馬鹿みたいに聞こえるのだろうという、喜劇の王道を行っている。

それよりも面白いのはナント言っても王子の従者で、最初は王子のふりをしてドン・マニフィコ家に嫁探しと称して入り込む役は、あちこちに面白味もあるし、歌にも聞かせどころがある。

そしてもう一人はアンジェリーナの姉役のクロリンダの光岡暁恵である。アンジェリーナをいじめる役で、思いっきり意地悪をしていた。歌唱力も抜群。

歌唱にはもともと見るところがあまりない役だが、同じようにアンジェリーナをいじめる役で父親のドン・マニフィコも滑稽実が上手く出た演技が上手であった。

しかしずっと同じあの舞台美術はどういう意味があるのか最後まで分からなかった。最初はネズミたち(この役の人たちは一生懸命演じていて好感が持てた…拍手!)がでてきたので、ネズミの世界に合わせてあるのかと思った。これでいけば、あれはネズミの世界の物語というファンタジーを示唆しているということか。

しかし中央に置かれた本の中から出たり入ったりするのはどういう意味があるのか?名前からするとイタリア人の演出のようだが理解不可能。