欧州の環境戦略が見えてきた

設備投資で先行する洋上風力による安価な水素の大量生産

その水素で鉄鋼業の脱炭素を飛躍的に伸長させる

口だけ改革しかできない悪しき体質も安倍から受け継いだ菅は大敗しつつある

省エネで「停滞の25年」をもたらした日本の経済界も菅と命運を共にする

▽ 再生可能エネ・省エネへの投資こそが雇用増・経済効果を生むが、日本はそれを長年サボってきた

| 『グリーン経済最前線』(末吉竹二郎/井田徹治,岩波書店) |

「安倍とトランプは時代錯誤の同類として仲良く没落する」との予言は的中しつつある。

次は愚かにも安倍路線を継承しようとする菅が馬脚を現し、凋落する番である。

「日本のエネルギー政策が本質的に利権擁護的で、

革新においては枝葉末節的でダイナミズムに欠けるのは、

第一に制度設計やインセンティブ設計の下手さがある上に

典型的な利権癒着政権がのさばっているからである」

「但し、その保守退嬰を助長しているのが日本企業であるとの側面も見逃せず、

原子力利権と結託して再稼働という「カネのなる木」にしがみついて

公益を僭称して実際は一部企業の収益ばかりを優先する財界の姿勢にも問題がある」

「国民から徴収したカネで左団扇、努力せずに電力コストを低減させる

(実態は国民へのツケ回しでしかない)怠惰な企業は日本経済を成長させない」

「風力のような震災に強く、地域経済を支える再生可能エネに投資し、

エネルギー効率を高めるコージェネや省エネを推進する企業こそ公益に資するものだ」

「そうした企業がごく少ないことこそ日本経済の大問題であり、

我が国の成長率が低迷しているのにエネルギー消費の増加率がそれを上回るという

実に情けない醜態をもたらす元凶に他ならない」

「原子力大国フランスですら再生可能エネルギーの雇用創出効果に着目している」

「原発再稼働を求める理由は純粋に利己的なもので、

関連企業やエネルギー多消費企業の収益向上のためだ。

公益のためというのは見え透いた口実に過ぎない」

「国際再生可能エネルギー機関(IRENA)の試算によれば、

再生可能エネルギーへの投資により最大の経済効果を得られる国は

他でもない、この日本だと言う。その額は20兆円に迫る」

「経済効果が最大のケースではGDPが3.6%(約18兆円)の成長、

最小のケースでも2.3%の成長に繋がるということだから、

政府が試算したTPPの経済効果よりも勝っている。

(TPPのような農業等の国内産業への打撃がほぼゼロなので、再生エネ投資の「完勝」である)」

「理由は明白で、膨大な化石燃料を輸入する必要がなくなり、

それを国内で自給できるようになるからだ」

「我が国の、保守退嬰で身内の利害しか眼中にない

圧力団体の主張は矢張り間違っていたことが明らかになった」

「同時に、我が国の経済停滞を招いている元凶が、

利権勢力と癒着し新規投資を実質的に妨害している

自民党政権のエネルギー政策の「次元の低さ」にあることも証明されたと言えよう。

(だから消費が沈滞し、マイナス成長に陥ったのだ)」

「投資額の伸びを見れば、安倍政権の愚かで利権擁護のエネルギー政策が

投資抑制の害悪をもたらしているのは明白である。

伸び率ではインドや英国の8分の1以下、中国の5分の1以下、アメリカの2分の1以下。

話にもならない「劣等生」でしかないのが実態だ」

「低コストで合理的な再生可能エネルギーの普及拡大を図らない限り、

日本の内需沈滞は変わらないであろう」

「ブルームバーグの調査会社が衝撃的な見通しを発表している。

世界の風力発電と太陽光発電が急拡大し、

2040年までに発電能力の42%に達するとのことだ」

「更に衝撃的なのは日本に関する見通しで、

2015年の13%から2040年は32%に急拡大するという。

2倍以上も発電能力が増大する訳だ」

「世界では再生可能エネルギーへの投資が伸び続けており、

風力や太陽光の発電コスト低下も続いている。

(投機的で劣等生の原子力とは大違いである)」

「勿論これは「発電能力」に過ぎないので

電源シェアとしては恐らく半分以下だろうが、それでも大変なことである」

「我が国は矢張り再生可能エネルギーの潜在力が豊かで、

コストに配慮しながら普及促進策を進めれば

夢の「純国産エネルギー」を大幅に伸ばすことができるのだ」

「燃料輸入を減らし、投機的な原子力のリスクを減らせるだけでなく、

このエネルギー資源に乏しい日本においてエネルギー自給率を高め、

災害に強い電源を手に入れることができるということをも意味する」

「電事連の次期会長が「原子力はエネルギーに乏しい日本では重要な電源」と

事実上、原発による特定大手事業者の利益を擁護する発言を行った直後だから、

「原子力業界」にとっては自らの近視眼と自己利益擁護を証明した形になってしまった」

「「社会からの信頼回復」は、原発再稼働に固執する限りあり得ない。

「原子力は独占できる我々には重要な電源」が本音であろう。

関電や九電の収益推移と原発稼働率を比較すればすぐに分かる話だ」

「ヤツコ委員長がいみじくも喝破したように、

いまだに公的補助が必要な原子力にはもはや将来性はない。

核軍備の副産物として細々と生き延びるしか道はないのだ」

「風力発電や太陽光発電は急激にコストが低下しており、

公的補助が殆ど不要になって原子力の劣位が愈々明確になる。

省エネも飛躍的に進むので、多くの国で原子力の存在自体が不要になろう。

(風力や太陽光に乏しい国は例外だが、日本はどちらの潜在資源も豊富である)」

「エネルギー政策は利権勢力と癒着した内向き、

外交は独善的でリアルポリティークが分からない」

「そうした実態が事実で証明されつつある安倍政権は、

周知のようにパリ協定でも大失態を国際社会に晒している」

「アメリカも、中国も、インドも、エネルギー効率は日本より低い。

温室効果ガスを大幅に削減するには日本の環境技術が絶対に必要である」

「原発輸出など寝言を言って中露のダンピングに惨敗しているのに

全く反省もしないからこうした大失敗に陥るのが何故分からないのか」

「日本のコージェネや地中熱、風力発電、新型太陽電池、環境対応車の技術がなければ

どうやって米中印のような国が低炭素を実現できると言うのだろうか」

「パリ協定よりTPPを優先という馬鹿丸出しの官邸方針が

こうした大失敗の元凶である。まさに国益を損なうと言っても過言ではない」

「米中の動きを確実に捉えて俊敏に動いたのがEU、

ノーマークで油断し切っていたのが安倍政権である。

外交における安倍政権の実力不足が露骨に出た形だ」

「安倍政権は、エネルギー政策においても外交力においてもインドに惨敗している。

インドは風力発電に適する場所が少ないので低炭素化のハードルは日本以上に高い。

日本の省エネ技術がどうしても必要な筈なのだが。

官邸の判断ミスのため、日本は大きなビジネスチャンスから遠ざかりつつある」

「台湾が脱原発を宣言したが、その後の産経新聞の反応が非常に面白い。

BBC記者の批判的な報道を引用して検証もせず、

いかにも権威追従的な記事内容となっている」

「ドイツが脱原発を決めた際に自らがいかなる報道を行ったかを忘却して

台湾の脱原発宣言でも同じ轍を踏み、懲りずにまた同じ過ちを繰り返そうとしている」

「実際、ドイツは着々と脱原発に成功しつつあり、

再生可能エネルギー比率は3割を超えている」

「それだけでなく、何よりも原発推進派と原子力利権勢力にとって不都合なのは、

経済パフォーマンスにおいて日本がドイツに大敗していることだ。

原子力がただの利権に過ぎず、経済成長に結びつかないレントでしかないことは、

数値が明々白々に証明したと言える」

「原発推進派や利害関係者は、なぜ脱原発を決めたドイツよりも

安倍政権下の日本の経済成長率や実質賃金上昇率が劣っているのか、はっきりと説明すべきである。

原発再稼働を進めるのと寧ろ逆相関で、日本の成長率はみるみる下がっているではないか!」

「ドイツの脱原発には確かに問題もあり、全ては肯定できない。

太陽光発電の買取制度の改革が遅れたのは先行者としてやむを得ない面もある。

また、風力の適地が需要地から遠いという地理的な要因も課題となっている」

「しかし、政策面で明らかに日本よりも優れている点が二つあり、

バイオマスは熱利用とコージェネを優遇しており発電偏重の日本より賢いこと、

そしてコージェネ発電の買い取り制度で省エネを促進していることである」

「ドイツの再生可能エネの主力がバイオマスであることはよく知られている。

電力だけに拘る視野狭窄ではなく、総合的なエネルギー効率の向上を図っているからこそ

ドイツは日本よりも経済パフォーマンスが良いのである」

「日本企業にとっては台湾の脱原発は大変な朗報である。

日本の誇る、地中熱やコージェネ等の省エネ技術が絶大な威力を発揮するだけでなく

地熱発電の技術がまさに今、台湾が必要としているからだ」

「日本企業の生み出した、オフィルビル間で太陽光発電の電気を融通する仕組みも

台北や高雄で急速に普及し、親日的な台湾の人々を喜ばせることとなろう」

「風力の適地が日本よりも少ないと思われるので、

再生可能エネが20%に達するかどうかは何とも言えないが、

日本の省エネ技術とノウハウを導入すれば、台湾の脱原発など余裕である」

「トランプは支持層のために石炭産業を選んだ。

アパラチアなどの炭田地帯にカネを配る事実上の「買収」を図ったのだ。

世論調査では米国民の過半数がパリ協定離脱に反対しているが、当然と言えよう」

「調査によれば、アメリカの再生可能エネルギー産業の従事者は約80万人に達し、

石炭・石油・ガスといった化石燃料産業の雇用の約5倍だとされている」

「早くもアメリカ史上最低の支持率になっているトランプ政権は、

再生可能エネルギーのもたらす多くの雇用を捨てても、

自分が選挙で利権層から票を得られる道を選択したのだ。

これでトランプ政権のレイムダックは、また一歩近づいてきたと言える」

「トランプ政権になって、米経済は悪化するだろう。

経済政策が根本的に間違っているだけでなく、実行力も乏しい。

オバマの「遺産」に寄生していられるのも今の内だ」

「更に喜劇的なのは、安倍政権の麻生副総理が「その程度の国」と

アメリカ(トランプ政権ではなく)を嘲笑していることである」

「トランプ政権の程度の低さを嘲笑するならまだ話は分かるが、

アメリカという国そのものを嘲笑する愚劣極まりない言動である」

「アメリカは本気になれば安倍政権をひねり潰す位のことはできる国だ。

しかも日本は、アメリカ抜きで人民解放軍と戦い続けられるだけの軍事力を持っていない。

アメリカの衛星がなければ北朝鮮のミサイル発射すら探知できないのである」

「そうした安全保障面での迂闊さもさることながら、

決定的に愚かなのはトランプ政権と安倍政権のエネルギー政策が

本質的に同じであり、「同類相憎む」の俚諺通りである点だ」

「トランプ政権は支持層である低所得層と石炭産業のためにパリ協定を離脱した。

安倍政権は支持層である原発利権勢力と財界のために原子力を維持しようとしている。

再生可能エネルギーが生み出す多くの雇用を捨て、公益を損なう利益誘導で

自分の票を増やそうとするという腐敗した政治行動において酷似しているのだ」

「安倍政権は原発輸出による利権層への利益誘導ばかりに血眼で、

また脱原発での大きなビジネスチャンスを逃す間抜けな醜態を晒すであろう」

「ドイツや台湾の脱原発政策に極めて懐疑的な報道をしていた産経がまた惨敗した。

恐らく事実よりもイデオロギーを優先したからであろう」

「台湾の洋上風力発電に外資から投資が殺到していると報じられただけでなく、

世界では再生可能エネルギーのコストが着実に低下し、

2040年までに800兆円もの巨額投資が行われるとの見通しも発表された」

「経済合理性で言えば、風力発電が有望なのは自明の理である。

(産経新聞は何か都合が悪いのか、この興味深い事実を報じていない)

また、洋上風力で言えば海岸線が長く偏西風の恩恵を受ける日本の方が

台湾よりも高いポテンシャルを持つというのも自明の理だ。

愚かな安倍政権は、風力発電の普及で台湾に逆転され大恥をかく始末になりかねない」

「再生可能エネルギー、中でも着々とコストが低下している

太陽光発電と風力発電への投資は今後も増え続ける。

石炭火力を増やす安倍政権が、こうした世界の滔々たる巨大な流れを無視し、

利権勢力の収益独占という薄汚い政治を展開しているのは明白である」

「日本の太陽光発電の大型案件は非効率的で無駄が多い。

自家発電・自家消費を優先する合理的な政策に転換しなければならない。

そうした面でも安倍政権のエネルギー政策は根本的に間違っていて、民主党政権と同類だ」

「また、石炭火力を太陽光発電のコストが下回った国が独豪米西伊と既に5ヵ国、

インドや中国でも2021年までに石炭より太陽光発電の方が安くなるということだ」

「今後のアジア太平洋地域での太陽光・風力への投資は原子力向けの3倍以上、

中印を含めてもこの数字だから、21世紀が「再生可能エネルギーの世紀」なのは間違いない。

安全コストが高まる一方で、20〜30年の周期で必ず過酷事故を起こす原子力は「厄介者」に転落する」

「原子力を維持し石炭火力で利権勢力の延命を図る安倍政権と、

コストの下がらない石炭火力への固執で事実上の「買票」を図るトランプ政権は、

エネルギー政策において愚劣であるばかりではなく、時代遅れで有害な存在になりつつある」

「時代錯誤の安倍・トランプコンビは、世界の低炭素化の趨勢に反するだけでなく、

日米両国の経済成長率を引き下げる惨めな結末を招き、後世において嘲笑されるであろう。

それも、先を見通すことができず目先の利害に拘泥した自業自得でしかない」

「欧州で石炭火力の退潮・再生可能エネルギーの躍進が鮮明になり、

日米が時代錯誤の政策にしがみつく「抵抗勢力」である事実が証明されようとしている」

「特に保守退嬰で、自ら未来を暗くしているのが日本で、

石炭火力もしくは原子力重視という露骨な既得権優遇の政策である。

特定勢力のカネ儲けばかりが優先されて公益や国益が毀損される、最低の状況だ。

(アメリカ経済は人口動態が若いのと、経済合理性に基づき原子力を追放しつつあるからまだまし)」

「そもそも安倍・トランプが友好関係にあるのは至極当然で、

両者とも経済リテラシーが低く自画自賛ばかりだからだ」

「また、両者とも利権勢力への利益誘導によって実質的に「買票」を行って

本来なら彼らに相応しくない権力を握ることができたという点でも酷似している」

「両国とも国力の衰退に直面しており、憎悪と歪んだドグマに満ちた支持層が増え、

情動的・近視眼的に選ばれたトップが益々国の将来を暗くするという

「衰退のスパイラル」に入りつつある」

「国民が正気を取り戻し理性と合理性に基づいて愚昧な指導者を放逐しないと、

いつまで経っても自画自賛の大根芝居と日米の衰退を見せつけられるしかないのだ」

「骨の髄から保守退嬰の安倍政権および経産省(主流派)が

玉虫色のエネルギー基本計画で煙幕を張りつつ既得権擁護の策動を続ける中、

欧米企業や一部の先進的な日本企業は環境分野でのイノベーションに挑んでおり、

対照的な両者のスタンスの違いが否応なく鮮明になりつつある」

「ロビイストに大金を払ってエネルギー政策を操ろうとしてきた

欧米の石油メジャーが遂に大転換を行い、再生可能エネルギーに注力し始めたが、

相変わらず日本では既得権層がエネルギー政策に介入し、政策転換を妨害している。

そうした政府の保守退嬰と既得権層の「抵抗」こそ、環境分野での投資が伸び悩む元凶だ」

「トランプが大統領になってもアメリカの石炭産業は碌に雇用を増やせないでいる。

原発も完全に斜陽である。拝金主義のアメリカでも「低炭素」は既定路線だ」

「日本企業でも果敢にエネルギー分野での変革に挑む企業は増えているから、

益々日本政府と「抵抗勢力」の情けなさが際立ってくるのである」

「例えばセブンイレブンは、HVの中古蓄電池と再生可能エネルギーによって

電気代を半分にできる新型店舗を設ける計画である」

「ところが日本のエネルギー効率は改善が停滞して久しい。

つまり日本企業には技術があるのだが、政策に問題があるのだ」

「いま起きている事実から虚心坦懐に判断すれば、

環境政策における先進性は次のような序列で示すことができる。

{ 欧米先進国・企業 > 一部の日本企業 > 日本政府・経産省・トランプ }

日本の経済界は、先進的な企業は中間に位置するが、

政治的しがらみに囚われた経済団体は右側である。

(但し、エネルギー多消費企業に支配されていない経済同友会は中央寄り)」

「日本のエネルギー政策を後進的にする元凶である、

原子力と大型石炭火力に固執する利権勢力の政治介入を抑止しなければならない。

真に投資を増やし、経済を成長させ、輸入燃料を削減できる合理的なエネルギー政策が必要だ」

「1970年代には果敢に省エネへと挑んだ日本だが、今やすっかり老化している。

「水素」などと明らかに実用化が遠い技術を出してくる世迷い言は末期的で、

風力・送電網投資・コージェネなど技術的に確立していて確実に効果が出る政策をサボる始末、

明らかに現在の経産省は「周回遅れどころではない」と言える」

「アメリカは、石炭産業に肩入れするトランプ大統領の愚行のせいで

(本質的にはあさはかな「買票」に過ぎない)

二酸化炭素排出量が増えているかと思いきや、結果は逆だった」

「よく知られているようにアメリカ企業は

再生可能エネルギーへの投資を増やしており、

トランプがいくら世迷い言を言おうが無視して環境対応を急いでいるのだ」

「これで否応にも「保守退嬰」「後進国」ぶりが露呈してしまったのが日本で、

平成28年度の「エネルギー白書」は日本で再生可能エネが伸びない言い訳に終始し、

原子力を「準国産」と偽称した欺瞞的な「エネルギー安全保障」などという

愚かしい概念を振りかざして自らの後進性を糊塗している始末だ」

「安倍と経産省のコンビでは、この程度が限界なのであろう。

多くの欧州国に環境対応で劣るばかりかアメリカにも劣後し

己の愚行と低次元を自覚すらできずただガラパゴスな利権擁護政策を続けている」

「再生可能エネルギーを低コストで導入したければ陸上風力に資源を集中すべきで、

市場寡占が崩れるのを恐れる既存電力大手の見え透いた言い訳を打破し、

風力を最優先で送電網に接続しなければならない。

また、潜在風力資源の豊かな地域で原発再稼働などとんでもない話なのだ」

「発電だけのバイオマスなど絶対に許してはならずコージェネ以外排除すべきだし、

太陽光発電は価格低下や自家消費を促進する制度設計をしなければならない。

勿論、蓄電池の活用はあくまで補助的なものとしなければならない」

「この程度の「当たり前」の施策すら行っていない安倍と経産省が、

「先進国」から大きく劣る「次元の低いエネルギー政策」しか実行できないのは因果応報だ。

安倍と経産省が既得権を擁護することで、経済成長と投資は抑圧されている。

風力大国スペインに惨敗している恥晒しを自覚すら出来ないのだ!」

「寝ぼけて書いたのかと思われる日本のエネルギー白書は

火力への依存が進んでしまった最大の理由を書いていない。

「再生可能エネルギーの導入が妨害され、しかも制度設計が悪いため」である。

しかもエネルギー安全保障などというガラパゴスで愚かな言い訳も醜悪で、話にもならない」

「再生可能エネの高コストもエネルギー安全保障の問題も、

元凶は自民党政権と経産省の利権癒着体質である」

「10年以上前から技術的には可能だった風力発電の普及を怠り、

縁故資本主義(クローニーキャピタリズム)で既存業者を優遇してきたツケだ。

風力とコージェネを欧州の「先進国」同様に促進していれば、

このような間抜けな言い訳をせずに済んだ筈である」

「停電時間が増えた最大の原因は原発事故であり、

安全神話を振りまいて国民を騙してきた利権勢力が電力の安定供給を阻害した犯人だ。

利権勢力は風力発電への投資も妨害しコージェネ普及もサボタージュしてきたから、

二重の意味で罪は深い。そうした利権勢力を擁護してきた安倍と経産省も同罪だ」

「利権勢力と結託して再生可能エネルギーの普及を妨害し、

原子力を保護して非効率と腐敗を招いた責任は余りにも重い。

そもそも福島第一原発事故の責任すら碌に取っていないではないか!

公費を無駄にして散々「安全」を騙った連中は、実名を公表して謝罪すべきであり、

退職金を大幅カットして福島復興予算に充当するのが社会正義であろう。

(今後も、原発稼働したいなら賛成派に個人保証させないとモラルハザードが生じる)」

「直近では、遂に日本経済新聞にも「環境後進国」と名指しされている。

スペインやイギリスでの風力発電の急成長を見れば明白であろう。

日本では風力発電は難しいとか不安定だとか程度の低い言い訳をする輩は、

「日本の電力システムはイギリスやスペインよりも技術的に幼稚」と言うに等しい。

(スペインも日本同様に風況は不安定で、イギリスの風力発電は日本同様に北部に集中)」

「ドイツ経済の成長率も賃金上昇率も労働生産性も日本より優秀である。

エネルギー効率の改善も日本より上だ。さもしい僻み根性はやめて、

「ドイツから何を学び、どこを改善すべきか」を真摯に探求すべきだ」

「エネルギー政策は、利害関係者の安定収益を主目的とする

日本のような歪んだ政策であってはならない」

「だから福島第一原発事故を招いたのだし、

歴史に残る電力供給停止に陥ったのも原発の投機性が原因である」

「エネルギー自給においてもエネルギー効率においても災害時においても、

分散型の再生可能エネルギーが勝っているのは明白である」

「問題はコストであり、コストの低い風力とコージェネに資源を集中し、

都市部では地中熱とネガワットによりエネルギー効率を改善しなければならない。

それによってエネルギーを無駄に垂れ流す大型発電所を減らすのが理の当然である」

「既存事業者とエネルギー多消費企業が自民党や省庁と結託してエネルギー政策を操るから

投資は増えない、エネルギー効率は改善しない、日本経済は成長しないという

三重の「ないない尽くし」に陥るのである。事実を見ればそれ以外の結論にはならない」

「水素への固執も、経済合理性から見て批判するのが当然である。

制度設計の段階で非効率がはっきりしていたメガソーラーと同罪だ。

FCVは確かに日本企業にとって有利な市場になるだろうが、

コストが下がらないと話にならないしコージェネを考えると燃料電池の方が有望だ。

おかしなイデオロギーに影響されて経済合理性を忘却すると、

太平洋戦争と同様の惨憺たる敗北と計り知れない犠牲を生み出すことになる。

(そしてかつての大本営と同様、省庁は責任を取らない)」

「多くの先進国が地球温暖化対策として脱石炭火力を進めている。

選挙の票目当てに駄々を捏ねる老醜トランプのような例外はあり、

石炭の大産出国ポーランドのようにやむを得ない国はあるが、

最近では温暖化対策のため石炭火力の経済合理性も危うくなり、

滔々と「脱石炭・再生可能エネシフト」が進んでいる」

「ここで時代錯誤な動きに出て既存事業者の既得権を擁護し始めたのが

我らが経産省で、何と「カーボンリサイクル」に力を入れるようだ」

「現状でそもそも二酸化炭素回収は著しく採算性に欠ける技術で、

国富を損耗して成果ゼロ(寧ろマイナス)の核燃料サイクルと酷似している」

「日経新聞記事にも懸念された「水素エネ推し」に続いて、

経済合理性に欠け世界のエネルギー政策の動向に反した

石炭火力発電の擁護に走るのは経産省らしいところだが、

「国民の税金を使って既得権擁護」という相変わらずの構図に見えよう」

「経産キャリアが官邸に碌でもない入れ知恵をしたから

日本が低成長・消費低迷・実質賃金低迷・労働生産性低迷に陥ったのに、

悲しいことながら一向に反省する向きはないようだ」

「経産省が真にエネルギー政策を理解していれば、

欧州の高成長国を参考にしている筈だが。。」

「風力とコージェネに注力してエネルギー効率を高め、

輸入燃料を大幅削減して国益に貢献しなければならない筈が、

実際に行っていることは全く逆であるのはどうしたことか。。」

「安倍や経産省が既得権擁護のために改革をサボタージュしている内に、

丸紅はさっさと脱石炭・再生可能エネシフトを進めている。

どちらが先を見て行動し、どちらが合理的な判断をしているか明白であろう」

「相変わらずガラパゴスで利権擁護のエネルギー政策を続ける安倍や経産省は、

シュローダーズ等に公然と名指し批判されないと目が覚めないのだろう」

「経産省が新たに組織を作り「石炭火力への理解求める」などと

保守退嬰を絵に描いたような恥ずべき姿勢を見せていた中、

矢張りまた日本のエネルギー政策の「後進性」が実証された」

「まずドイツが石炭火力発電の全廃を決めるという大胆な決断を行った。

当ウェブログは、利権擁護の安倍や経産省よりも

石炭火力からの撤退を決めた丸紅の方が正しいと指摘したが、

余りにも予想通りではあるものの実に情けない結果となった」

「ドイツは安倍政権下の日本より成長率も生産性もエネルギー効率改善も優秀だが、

これだけエネルギー政策のリテラシーに格差があるのだから「当然」だろう」

「しかもドイツの脱石炭にはロシアへのガス依存を高めるリスクがあるが、

日本の周辺には新規ガス鉱床が次々と発見されているので

安全保障を考えれば日本の方が有利な立場なのに安倍も経産省も無為無策なのだ!」

「国益公益を盛大に毀損する大罪もさることながら、

「日本の恥」「世界の恥」となりつつあるのも実に情けない。。」

「フランスの高校生に安倍や経産省が「何もしていない」と公然と批判されたが

これも極めて当然の指摘、言わば「因果応報」と言うべきであろう」

「原発再稼働では「温暖化対策」と称し、石炭火力では「低コスト」「安定供給」と

国民を公然と欺く。いかにこの二枚舌が欺瞞的で不誠実かが理解できよう。

安倍と経産省の動機が完全に汚れており、本音がカネと利権擁護なのは明白だ」

「経済産業省が大型太陽光と風力をFITから外す検討をしているようだが、

矢張り日本のFITは後世の研究者から「大失敗」の烙印を押されるのは確定だ。

これは原子力の「安全神話」を国民のカネで「布教」した罪業に並ぶ失態である」

「まず、そもそも買取対象とすべきでなかったメガソーラーを漫然と何年も

高額で買い取り続けた罪は重い。安倍を始めとする責任者の歳費賞与をカットすべきだ」

「次に、着床式を優先してゾーニングし、電力大手の「先着優先」にメスを入れなかった

安倍+経産のサボタージュにより風力開発が何年も遅れている。これも公益に反する大罪である」

「また、エネルギー効率が最悪の「発電のみ」のバイオマスを買取対象から外さず、

輸入燃料の「規制改悪」を行って国内資源の損耗と国富流出を招いた罪も重い」

「風力をFITから外し、バイオマスは外さなかった理由は明白な「既得権擁護」である。

風力には原発再稼働を諦めざるを得ない電力大手が最近漸く力を入れるようになった。

それに対し、バイオマス発電は以前から大手電力や政治力の強い大企業が参入している。

相変わらずの安倍による癒着政策に他ならず、そもそもが経済合理性に反しているのである」

「だからこそトランプ政権下でも再生可能エネが伸びるアメリカに大敗している訳であり、

「反経済」「既得権優先」の腐敗政策でしかないことが数値で証明されるのである」

「確かにアメリカは西海岸や近隣の乾燥地帯のように太陽光に好条件の場所はあるが、

風力においては日本と同様に資源量が多いから経済性から見ても当然の結果だ。

寧ろ、石炭に固執して反経済のエネルギー政策を推進する日本の後進性が浮き彫りである」

「経済合理性を優先するなら、風力は着床式に買取を限定(経産の推す浮体式ではなく)、

電力大手の論理ではなく低コストの風力開発のために送電線容量を割当てた筈である。

また、バイオマスの買取はコージェネに限定し、地中熱を制度に組み入れた筈だ」

「安倍とそれに媚び諂う経産上層部は、

公益国益に背いて再生可能エネ市場を歪ませているのだ!

戦時中と同じく「良識が沈黙」する最悪の状況である」

「政府も経済団体も石炭火力に固執するという

先進国の中でも特異な日本なのだが、

(正確に言えば利権固執で保守退嬰である)

当然ながら果敢に行動し始める日本企業も存在する」

「アメリカ発の「RE100」(再生可能エネへの全量切替)に参加して

再生可能エネの導入を進める日本企業も増えてきた」

「SDGs(持続可能な開発目標)の文脈で再生可能エネへの転換を進める企業も多く、

安倍や経産相、或いは自民党と巨額献金で癒着する経済団体は

すっかり時代錯誤の「抵抗勢力」へと堕しているのだ」

「中でも注目すべきはNTTの電力・送電網投資で、

都市部には太陽光発電やコージェネレーションの成長余地が大きいから

燃料輸入を減らした上で「純国産」や「低炭素」のエネルギーを生み、

かつ投資と収益を増やして燃料コストは減らすという素晴らしい可能性が拓ける」

「EVの蓄電池化も図るなど本気で電力事業を伸ばす考えのようで、

安倍や官庁が保守退嬰であっても、民間主導で

真のエネルギー改革が期待できる状況になりつつある」

「RE100は環境倫理の面だけではなくコスト削減という合理的な理由があり、

アメリカの錚々たる企業が加盟している。日本は経済団体が保守退嬰だが

意欲的な企業は勿論、アメリカの有力企業に倣って動き始めている」

「保守退嬰な安倍や省庁、経済団体が幾ら抵抗しても、

低炭素化の流れは変わらないし、変わる筈がない。

経営倫理面で必然であるだけでなく、コスト面でも有利になる一方だからだ」

「テロ対策を怠り自業自得で原発停止せざるを得なくなった九電が、

公益に反する露骨な本音を漏らしている」

「石炭火力を稼働する理由が「業績悪化を食い止めるため」、

自社の収益が最優先であることを自ら白状したのだ」

「世界的に石炭火力は退潮傾向にあり、アメリカだけでなく

著しい経済成長を見せる中国やインドでも減速が鮮明である。

理由は明確で、「再生可能エネにコストで負けつつある」から。

日本は「石炭ガラパゴス」で一部利権層が儲かる癒着政策に固執しているのだ!」

「エネルギー効率が50%にも届かない石炭火力は「劣等生」である。

原発も石炭火力も収益独占のための汚い武器で、既得権勢力が政治と癒着する元凶だ。

ガスコージェネにすれば調整力も高く、効率性も一気に改善するものを。。」

「当然、「電力の安定供給」も嘘で、「自社の安定収益」が真相である。

技術開発も意図的に時間を稼げる難易度の高いものばかり選んでおり、

既に技術として完成している風力やコージェネ、地中熱を排除し

既存大手事業者の収益を維持したい動機が見え見えである」

「確かにCOP25でのいがみ合いも醜悪だが、もっと醜悪なのは

日本国内の保守退嬰・利権癒着勢力であり、

その中核が安倍と経産省であることを忘れてはならない」

「エネルギー効率が悪化して低成長に陥るのは、こうした利権癒着政策のためであり、

安倍・経産省・電力大手は低炭素化を進める日本の地方自治体にも大敗する始末」

「根本的にエネルギー政策のリテラシーが低く、

カネと選挙しか見えない輩だから政治が歪むのも当然である」

「再生可能エネを推進し省エネに注力すれば投資が増えるだけでなく、

燃料輸入を減らしエネルギーコストが低下して経済が活性化するのである。

地方自治体の低炭素化こそ公益であり、それを安倍・経産省・事業者は「抵抗勢力」なのだ」

「トランプが邪魔しても大勢は動かない。

倫理面でもコスト面でも再生可能エネが有利になるばかり、

石炭火力は原子力と同様に長い黄昏の時代を迎える運命なのだ」

「コロナ問題と、それに対する安倍の杜撰な対処で大騒動だが、

実はその陰で重要な転換が起きていた。小泉進次郎が漸く動いたのだ。

安倍と経産省が堅持する石炭火力維持・推進への抵抗姿勢を示し始めた!」

「周知のように日本のエネルギー政策が保守退嬰である元凶は

他ならぬ安倍・経産省の強固な利権擁護姿勢であり、

欧州先進地より成長率でも低炭素でも劣っている始末」

「育休騒動では凡庸さを露呈させた大臣なのでどこまで本気か分からないが、

父親のような大胆な決断と実行力を示せるか、とにもかくにも注目である」

「石炭火力は大手事業者の収益を見れば一目瞭然で、

高エネルギー消費の大企業を擁護する利権そのものである」

「国益・公益を考えればより低炭素で震災にも強い

小規模分散のガス利用(コージェネなら更に合理的)に劣るのは明白で、

最近では地域電力が多大な恩恵を地域に与えている事例も出てきた。

石炭火力の擁護は利権擁護とほぼ同義語になりつつある」

「「抵抗勢力」の安倍・経産省は低炭素に抵抗しているだけでなく、

地域経済の振興にも「抵抗」している点で公益に反している」

「新潟や千葉は地元産のガスがあるから効果は歴然であり、

それ以外の地域であってもコージェネで熱供給も行えば

幅広く大きな経済効果が生じるのは明白なのである」

「ゴールドマンとJPモルガンがともに石炭火力を見放した。

市場経済の権化のようなアメリカ企業ですらこうなのだから、

安倍・経産省は完全に保守退嬰の抵抗勢力、それ以外に言いようがない」

「欧州は「国境炭素税」という新しい政策を打ち出してきた。

日本企業はダイキンのように環境規制に俊敏に適応するだろうが、

問題は安倍・経産省の保守退嬰である。欧州の政策を「利用」して

国内での改革に繋げるような芸当は到底無理だろう」

「コロナ対策で安倍自民の杜撰さと後手後手が鮮明になり、

政権支持率急上昇の台湾やドイツとの差は開くばかりだが、

これは概ねあらゆる政策において言えることである」

「環境分野でも官邸(安倍)の無能と出遅れは明白であり、

石炭火力発電でも大きく動いたのは経済界の方だった」

「JPモルガンとゴールドマンが脱石炭の姿勢を明確にしたのに続き、

(漸く?)邦銀メガバンクも石炭火力への新規融資を停止することになった」

「経済合理性の面でも原子力と同じくコストが上昇する石炭火力は刻々と不利に、

コスト低下の進む再生可能エネと省エネの比較優位が際立ってきている」

「日本のメガバンクの「脱石炭」は主に外圧によるものだが、

決断が遅くなればなるほど苦しくなるので半ば追い詰められた結果だろう。

それは邦銀勢の相変わらずの横並び姿勢からも窺える」

「重電各社も水素混合による火力発電で低炭素化に取り組まざるを得なくなり、

排出二酸化炭素の回収という高コストで非現実的な技術に固執する安倍・経産省は

ここでも「後進国」並みの程度の低さを十二分に示している始末。。」

「実は水素混合火力よりもコージェネの方がエネルギー効率が高く低炭素なので

これも決して最善の道ではない訳で、安倍・経産省の保守退嬰の弊害は余りにも大きい」

「既得権勢力による再生可能エネルギー普及の妨害をやめさせること、

欧州のようにコージェネ発電の買取制度を導入すること、

どちらも実行出来ない(実行する能力がない)安倍・経産省のために

日本では設備投資もエネルギー効率向上も低炭素化も進まないのである」

「日本政府が効率の悪い石炭火力を大幅に削減することを公表し、

小泉進次郎がまるで英断であるかのように賞賛しているが

勿論これは完全に間違いで、実際は諸先進国よりも大きく出遅れたのだ」

「欧州では既に経済と環境の両立を図って中長期の政策を立てているが

日本では古臭い企業経営と環境の対立構図で事態を捉えており

この戦略性のなさと保守退嬰が情けない日本の現実であり後進性の元凶なのだ」

「その証拠に、経済団体から早くも横槍が入っており

「政府がそんなことを言うはずがない」「電力不足になる」などと

日本のエネルギー政策が財界との癒着と介入によって左右されている実態を

図らずも自ら暴露してしまったという悲しむべき状況である。

日本経済の成長率も低炭素化も相変わらず改善していないのは当然であろう」

「しかも、詳細はこれから決まることになっているので

経済界から散々干渉されて原発再稼働とのバーター取引やら

脱石炭路線の露骨な骨抜きやらでサボタージュを受けるのは間違いない」

「小泉進次郎は今の段階では父よりも器が小さいと言わざるを得ない。

「揺るぎない姿勢」では全くないし、先進各国から完全に出遅れている。

しかも自民党がたっぷり献金を受けている財界から強い牽制を受ける始末。。」

「今回の「脱石炭」方針が欺瞞的であるのは毎日新聞報道からすぐ分かる。

「有識者」会議で財界の意向を反映させ、脱石炭を骨抜きにして

一部事業者の利権である原発の再稼働を図る意図が見え見えだ」

「有識者会議が「まとも」ならば既存送電網を風力のために活用し、

ガスコージェネをバックアップ電源とするだろうが、

そのような合理的で低炭素だが財界に不利な施策を安倍・経産省が実行するだろうか?」

と当ウェブログが警告した通り、安倍・菅の愚昧さは依然として変わっていない。

▽ 欧州は「高成長でエネルギー消費減」、日本は「低成長でエネルギー消費増」という惨状

| 『欧州のエネルギーシフト』(脇坂紀行,岩波書店) |

「安倍政権は5年間経っても「反省」「学習」の能力がゼロ若しくはマイナス、存在自体が害悪」

としてきた当ウェブログの警告の通り、安倍は無策のまま時間を浪費して退場した。

「菅の「2050年に温暖化ガス実質ゼロ」宣言に騙されるのは典型的なB層である。

菅は安倍と同じようにとんでもない嘘つきである上に、

安倍の下では「口だけ改革」と欺瞞の常習犯でもあった」

「2050年には菅はほぼ確実にこの世にいないから責任を取れる訳がなく、

しかも今迄の、陰険で嘘塗れの菅の「実績」から考えると

温暖化対策を口実に原発再稼働を図る癒着腐敗政策しかあり得ない」

「日本が真剣に排出二酸化炭素量を大幅削減するのであれば、

①既存の送電網を風力開発のために最大限活用する

②欧州のようにコージェネ発電の買取制度を創設

③太陽光発電は自家消費やPHVやEVへのチャージに

④地中熱等による省エネ分を取引できる市場を創設

の四策が必須である。

環境政策リテラシーが高い政治家なら可能だろうが、

果てしなく無能で腐敗した菅には到底無理である」

「財界と癒着し巨額のカネを受け取っている腐敗した自民党と、

口だけ嘘つき総裁の菅との組み合わせは最悪であり、碌な政策が出て来ないのだ」

「安定収益が脅かされると心配で仕方のない電力大手は、

早くも政府を牽制し始めている」

「脱石炭でも温室効果ガスゼロでも菅と日本の官庁は出遅れて、

このままでは施策の中身でも欧米に敗北することとなろう」

「安倍とトランプはエネルギー政策においても有害だが、日本の方がより問題が深刻である」

とも当ウェブログは予言していたが、矢張りその正しさが事実によって証明されつつある。

↓ 参考

四面楚歌の末に「2050年に温暖化ガス実質ゼロ」、菅政権と財界の保守退嬰 - BPやGEにも周回遅れ

http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/fcafe5b505f5e950a5912fb001564aca

石炭火力への固執は「自社の業績のため」- 地方自治体にも大敗、安倍・経産省・電力大手の保守退嬰

http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/9fd0fe0d175b14b7e7ed5eafe924dd28

シュローダーズも丸紅もJERAも「脱石炭・再生エネシフト」、経産省は孤立-エネ政策の保守退嬰を自ら立証

http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/7780d09504b32cc3c674b422d860f6b1

ドイツの再生可能エネが3割を超え、経済成長でも賃金上昇でも安倍政権が大敗 - 御用メディアは節穴か

http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/1ca3bc43ece25fdfd9b8876b939d267c

2040年には風力と太陽光発電が32%を占める見通し、世界では42%に - 原子力は存在価値なし

http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/8845aa016e793fd94f25a61f22ab2dee

日本は再生エネ投資で20兆円に迫る経済効果、TPPの試算効果をも超える -「資源輸入国は大きな経済効果」

http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/82ef8df18698fb1c9419871369a4ad54

▽ 再生可能エネルギーで多くの雇用を生み出したドイツは、制度設計が日本より合理的

| 『日本林業はよみがえる―森林再生のビジネスモデルを描く』(梶山恵司,日本経済新聞出版社) |

経済の脱炭素 25年停滞 日本、技術革新が急務 チャートは語る(日本経済新聞)

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO66528400R21C20A1MM8000

” 温暖化ガスの排出削減を巡り、日本の産業界の足踏みが続いている。同じ国内総生産(GDP)を生み出すためにどれだけ二酸化炭素(CO2)を排出したかを国ごとに比較すると、日本は1990年代から横ばい。再生可能エネルギーが普及した欧州各国はこの間、2分の1から3分の1に圧縮した。日本政府は2050年に排出量を実質ゼロにする目標を打ち出すが、環境を軸に成長を探る世界は先を走っている。

「日本では再生エネ調達..〔以下略〕”

「根底からの変革不可欠」、温室効果ガス排出ゼロへ経団連が提言(読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/economy/20201207-OYT1T50220/

” 経団連は7日、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロとする政府目標の実現に向けた提言を発表した。経済界として脱炭素につながる生産体制などを構築する一方、政府に対しては必要な技術革新への支援などを求めた。

提言は、政府目標の達成には「経済社会全体の根底からの変革が不可欠」と指摘し、経済界が先駆的な役割を果たすと強調した。具体策として、〈1〉技術革新の創出〈2〉電力システムの次世代化〈3〉金融面での脱炭素の促進などを柱として掲げた。

政府に対しては、水素などの次世代エネルギーを念頭に、重要な技術開発を国家プロジェクトとして推進すべきだと提言した。30年を中間の目標地点とし、性能の向上などに取り組む企業への長期的な支援を要望した。

電力システムについては、電力を安定して家庭や企業などに届ける次世代の送配電ネットワークを築くため、政府に制度面や資金面での支援を求めた。

再生可能エネルギーは競争力がある分野への支援を集中することを提言。原子力発電は、「実質ゼロ」の目標達成に不可欠と指摘し、再稼働や新増設を推進するべきだとした。新型原子炉の研究開発などについても早急に議論を始めることを求めた。

〔中略〕

中西宏明会長は7日の記者会見で、「(脱炭素に向けて)経済界の役割は大きい。政府に頼るだけでなく、民間による投資の仕組みも作っていく必要がある」と強調した。”

日立、英原発から撤退 再エネ台頭で採算難しく(日本経済新聞)

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63917400W0A910C2MM8000/

”日立製作所は16日、英国で原子力発電所の建設から運営までを担う一貫プロジェクトから撤退すると発表した。2019年に計画凍結を発表したが、総事業費が膨張し採算のメドが立たなかった。再生可能エネルギーが台頭するなか、原発の競争力は低下している。政府の原発輸出戦略は行き詰まっている。

同日の発表文で、日立は新型コロナウイルス感染拡大の影響などで厳しさを増す投資環境を撤退理由にあげた。

〔中略〕

日立は12年に買収した英ホライズン・ニュークリア・パワーを通じて英中部アングルシー島に原発2基を新設する計画だった。だが約3兆円に膨らんだ総事業費を巡る英国政府との交渉や、運営を託すはずだった国内電力大手との出資交渉が難航。19年1月に計画凍結に追い込まれていた。

〔中略〕

11年の東京電力福島第1原発事故を機に世界的に原発需要が低迷している。安全強化で建設費用が高騰した。原発プロジェクトは軒並み採算確保が難しくなっている。老朽化した原発の廃炉が米国などで増えている。

一方、太陽光や風力など再生エネルギーのコストが低下し、世界的に普及が進んでいる。

安倍晋三・前政権はインフラ輸出を成長戦略の柱に掲げ、原発輸出は目玉だった。だが競合する中国やロシアが海外での原発建設を国主導で加速する一方、日立の英原発撤退で日本企業による具体的な原発計画はゼロになる。”

「寝耳に水だ」菅政権の"脱炭素宣言"で鉄鋼業界が熱望する唯一の解決策(president.jp)

https://president.jp/articles/-/40603

”鉄鋼業界には大逆風だ。だが、世界の趨勢は「グリーン製鉄」に方向転換している。環境技術先進国とおごる時代は過ぎ去った。欧州勢が中国企業とも提携し、巨額投資で低炭素技術の開発に取り組む一方、日本の鉄鋼業界はこの試練を乗り越えられるのか——。

■経団連・中西宏明会長も「達成が極めて困難な挑戦」と述べた

「寝耳に水だ。唐突すぎる」——。

菅義偉首相が所信表明演説で2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする「脱炭素宣言」をするとの情報に触れた直後、日本製鉄の橋本英二社長は周囲にこう漏らした。

〔中略〕

経団連の中西宏明会長(日立製作所会長)も菅首相の所信表明を受けての声明の中で、「達成が極めて困難な挑戦」だと述べるなど、経済界には厳しい宣言となっている。

鉄鋼業界は長く、新日鐵住金(現・日本製鉄)が歴代、会長を輩出するなど、財界の中でも別格の存在とされてきた。だが、環境問題となると旗色が悪い。

地球温暖化問題の議論が世界的に盛り上がった2010年初頭のことだ。当時、新日鉄会長だった三村明氏は経団連会長の座を虎視眈々と狙っていた。しかし、「二酸化炭素(CO2)の排出権取引など環境問題に消極的だ」(経団連会長OB)などの批判からその夢は打ち砕かれた経緯がある。

■「排出量で産業界の5割弱」鉄鋼業界との調整は避けられない

鉄鋼や石油、化学といった「重厚長大」産業の企業が要職に就く経団連にとって「2050年温室効果ガス排出ゼロ」の問題は利害が直接ぶつかり合う難題だ。

経団連事務局幹部も「経団連としては総論賛成だが各論になると意見が対立して調整が難航する。CO2の排出量が日本の産業部門全体の5割弱を占める鉄鋼業界との調整は頭の痛い問題だ」と打ち明ける。

特に、新型コロナウイルスの世界的な感染で鉄鋼業界を取り巻く環境は「過去最悪の状態だ」(日本製鉄幹部)というのが実情。日本製鉄の2021年3月期の連結最終損益(国際会計基準)は1700億円の赤字になる見通しだ。

〔中略〕

大手証券アナリストは「まさに世界の鉄鋼業界はパワーゲームの状態に入った。資金力の差がそのまま生き残りの条件になる」と分析する。

■欧州勢ミタルの低炭素投資は年間1700億円と巨額

日本勢の窮状を尻目に欧州の鉄鋼業ではCO2排出削減の取り組みを加速させている。

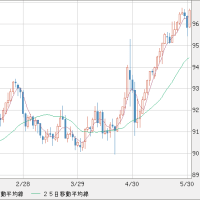

欧州勢は水素を使った製鉄法の実用化にも力を入れる。石炭の代わりに水素で鉄鉱石を還元すればCO2は実質ゼロにできる。

主流の石炭を使わない製鉄技術の確立を目指し、欧州アルセロール・ミタルは天然ガスや水素を使う技術に最大400億ユーロ(約5兆円)を投じる。独ティッセン・クルップも水素還元方式に参入する。

ミタルが新設するのは一般的な製鉄法で使う「高炉」に代わるプラントだ。天然ガスを使って鉄鉱石(酸化鉄)を還元し鉄をつくるもので「DRI(直接還元鉄)」と呼ばれる。

高炉はコークスなど石炭由来の原料で還元し、その工程で大量のCO2が出るが、DRIは製鉄工程のCO2排出量を現行に比べ2~4割減らせるメリットがある。

ミタルはCO2回収技術などと組み合わせ2030年に、CO2排出量の3割削減を目指す。同社が2050年までに計画するDRI関連設備の新設など低炭素投資は1年あたり約1700億円にも上る。同社の2019年の設備投資の4割強を占める額だ。

■日本の鉄鋼業界の「CO2排出ゼロ目標」は半世紀遅れ

ティッセンも高炉の置き換えでDRIを新設する。

今年8月末に、ドイツ西部にある主力のデュースブルク製鉄所で鉄の半製品をつくる工程を刷新すると発表している。水素還元方式の鉄鋼生産プラントの建設に着手し、2025年までに工場の主要部分を完成させる計画で、それに向けてまず年産40万トンで始め、2030年に同300万トンに引き上げる。

ミタルも独北部ハンブルクで水素を使った実証プラントを2021年から稼働する。CO2の回収技術などを総合的に組み合わせ、2050年までに全世界でCO2排出を実質的にゼロにする目標を示している。

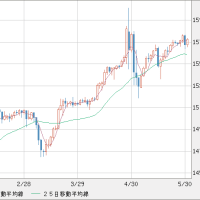

一方、日本の鉄鋼業界が掲げるCO2排出のゼロ目標の時期は「2100年」。世界とは半世紀も遅れる。

日本では大量生産に向く高炉一貫製鉄所で先行したことなどからDRIは定着しなかった。日本国内で生産量の8割を高炉が占め、鉄スクラップの蓄積が少ない新興国でも高炉が普及する。小型で電極を使って鉄スクラップを溶かす電炉は高炉に比べ電気料金やスクラップの調達などコストがかかることも高炉が長く続いた理由だ。

■自動車メーカーが高品質を求めるため、電炉は敬遠されたが…

さらにトヨタ自動車など高品質の鋼板を要求する日本の自動車メーカーにとって、品質が安定しない電炉は敬遠された。しかし、電炉は1回あたりの製造時に排出されるCO2が高炉の半分で、高炉のコークス炉のような大型の付帯設備が不要だ。日本製鉄は当面は電炉技術の向上を目指し、高炉からの置き換えで難局を乗り切る考えだ。

JFEスチールも2021年度までに国内全製鉄所で環境負荷の少ない新型設備を導入し、鉄の成分調整にリサイクル原料の鉄スクラップを多く使用できるようにする。

2030年度までに環境分野に1000億円超を投資し、CO2排出量を2割以上減らす。

〔中略〕

だが、この程度の対応策では脱炭素に向かう欧州勢にはとても及ばない。

■「国として水素戦略を強化できない限り厳しい状況は続く」

日本勢もCO2削減に最も効果的とされる「水素還元法」による新たな技術を導入したいのはやまやまだ。ところが、「安価で大量の水素供給が(可能となる環境が)整わない限り、水素還元製鉄は実現できない」(橋本英二日本製鉄社長)という。

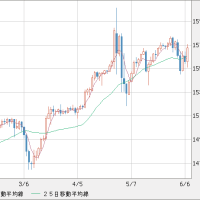

欧州ではすでに風力発電が普及しており、その風力発電で生じる安価な電気を使って水素を製造する計画が各所で動き始めている。

これに対して日本では、「民間だけでなく水素戦略を国としてもっと強化できない限り厳しい状況は続く」(大手証券アナリスト)というのが現状。

さらに日本勢にとってやっかいなのが世界最大の鉄鋼生産国、中国の存在だ。

中国勢は環境対策としては電炉への転換を軸に据える。国全体の生産量に占める電炉比率は1割弱から2割前後に高まるとみられる。

宝武鋼鉄集団を中心に国有企業の再編が進み、宝武は2020年にミタルを抜き粗鋼生産量で世界トップになる見通しだ。

これにより1社あたりの投資余力が高まり、電炉技術で主導権を握る可能性がある。

■中国勢に海外市場を抑えられてしまっては生き残れない

高炉が主体の日本はこれまで、高炉から出るガスの回収などの省エネ技術で先行してきた自負がある。製鉄所のエネルギー効率は欧米などより優れ、インドなど新興国での環境技術の導入も支援してきた。

しかし、電炉で出遅れれば「技術輸出などで中国に先を越されてしまう。国内市場が伸びない中で投資余力がある中国勢に海外市場を抑えられてしまっては生き残れない」(大手証券アナリスト)というのが実情だ。

豪英資源大手のBHPグループは11月9日、中国勢の台頭をにらんで、製鉄時に出る温室効果ガスの排出削減に向けた技術開発で、宝武鋼鉄集団と覚書を結んだ。BHPが今後5年間で3500万ドル(約36億円)を投じる。

BHPの競合、英豪資源大手のリオ・ティントも2019年に低炭素技術の開発で宝武との協力を決めている。

■環境問題への対応を避けてきた「ツケ」が回ってきた

本来なら、日本勢は得意の環境技術を、市況の撹乱要因となる中国製の安価な製品の流入を締め出す手だてにしたいところだ。しかし、EUは中国製品を念頭に炭素税の導入を探っている。それだけに「中国勢が欧米各社と手を組んで環境技術でも先行するようだと日本にとっては致命的だ」(JFEホールディングス幹部)との声も上がる。

長年、経団連の主要ポストに居たこともあって環境問題への対応を避けてきたことの「ツケ」が回ってきた日本の鉄鋼業界。

MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社)によると、日本製鉄の約2倍の鉄を生産する欧州大手アルセロール・ミタルの2018年度CO2排出量は1億8803万トンと日鉄(同9700万トン)の約2倍に相当する。

それでも、「国を巻き込んで挽回すれば、まだ勝機はある」(大手証券アナリスト)。目先の利益にとらわれずに、環境問題をクリアするための開発投資やイノベーションを引き出せるか。菅首相の所信表明を「死刑宣告」にしないためには、日本の製鉄業界の底力が試されている。 (経済ジャーナリスト 矢吹 丈二)”