国内経済成長に陰りが見られる中国が、「一帯一路」政策で、新興国の需要取り込みを図る長期世界戦略を打ち出していることは、衆知のことで、これまでも取り上げてきました。

ところが、英・エコノミスト紙は、中国の事を「経済力と軍事力があるにもかかわらず、中国はアジアを自分好みの姿に変える手腕を欠いている不器用な覇権国」だと言うのです。

英国が、「一帯一路」を金融で支えるAIIBに先陣を切って媚、エネルギー安全保障に係る原発を中国に依存するまでに中国に取り込まれている自国の姿は棚に上げての論理展開は、自国を含め、取り込まれている様に見える国々は、実は取り込まれていないと、老国が強がりを言っている様に聞こえるのは考えすぎでしょうか。

「米国のアジアへの「ピボット(旋回)」が失敗に終わったと思えた瞬間」があり、それは、「ドゥテルテ大統領が南シナ海の共同哨戒を含む米国の軍事支援を終わりにしたいと発言したとき」で、「今は中国が支配している」と明言し、「この地域では中国が軍事的に優位にある」と付け加えたときだと記事は指摘しています。

中国は、ドゥテルテ新大統領のオバマ大統領への暴言と併せて、大喜びの瞬間だったと。

更に、米国のピボットのもう1つの重要な側面である「TPP」の行方が頓挫しそうになっていることも、アジアでの覇権確立を狙う中国にとっては、歓迎できること。

この瞬間や環境がありながら、米国のピボットは終わった、次のアジアの覇権国は中国だ、と宣言するのは時期尚早だと記事は指摘するのです。

理由は、オーストラリア国立大学のゴー氏の中国の盲点の二つの指摘。ひとつは、比較的小さな近隣諸国の「自律的な主体」と同氏が呼ぶものを軽視する傾向があることで、ふたつ目は、中国の好戦的な振る舞い(特に南シナ海における行動)が、影響力を勝ち取るための穏健な取り組みの妨げになっているのを認識できていないことだと。

経済援助や国家主導の投資案件の提供で近隣の国々に迫る中国で、トゥテルテ大統領の中国接近は、その餌につられる典型の様に見えるのですが、誘いを受けた国で支配的な政治秩序に反対する人々がいて、お金で釣ろうと支配者層に中国が密接にかかわることは、普通の国民の恨みや憤りをさらに強めるだけに終わるのだと記事は指摘するのです。

各国例を挙げ(ミヤンマーはスーチー氏が親中に取り込まれてしまいましたから記事の指摘はあたっていない?)、国民の多数が親米のフィリピンも、ドゥテルテ氏の心変わりを指摘しています。現状、ドゥテルテ氏の姿勢は、米中の間で揺れている様に見えます。ご本人は、米中を天秤にかけ国益を伸ばそうとしておられるのでしょう。ベトナムにしても、他の多くのASEAN諸国も、軸の置き方は異なっても、日米や中国との間で国益を有利に拡大しようとしているのは、新興国として当然のことではあります。ただ、過度なコウモリ外交は、韓国が繰り返している様に、両方から信用を失うリスクはあります。

ゴー氏の二つの指摘が自覚出来ていない中国は、投資と効果のギャップに、指導者層をいらだたせているのだそうで、その鬱憤を晴らす方向に進むことが懸念されると結んでいます。

尖閣諸島への攻勢のレベルアップ、西太平洋での軍事訓練の強化など、兆候は表れていますね。

中国の国民にとって、東アジアや世界の平和にとって、習近平の今の力(資金力 & 軍事力)を背景とした覇権拡大政策は、放置したままでよいのでしょうか。それにつけて、来年のチャイナセブンの椅子取り争いの行方が注目されます。

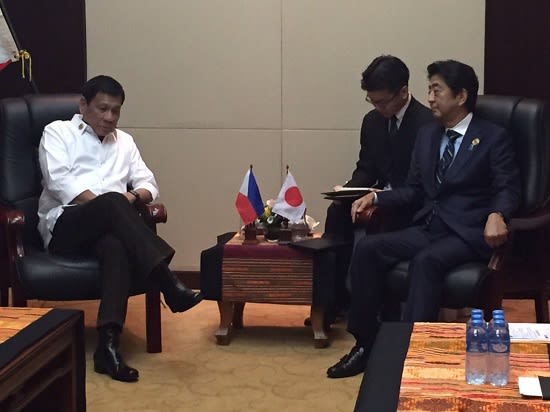

# 冒頭の画像は、安倍首相とドゥテルテ大統領

この花の名前は、ドイツスズラン

↓よろしかったら、お願いします。

ところが、英・エコノミスト紙は、中国の事を「経済力と軍事力があるにもかかわらず、中国はアジアを自分好みの姿に変える手腕を欠いている不器用な覇権国」だと言うのです。

英国が、「一帯一路」を金融で支えるAIIBに先陣を切って媚、エネルギー安全保障に係る原発を中国に依存するまでに中国に取り込まれている自国の姿は棚に上げての論理展開は、自国を含め、取り込まれている様に見える国々は、実は取り込まれていないと、老国が強がりを言っている様に聞こえるのは考えすぎでしょうか。

アジアと中国:不器用な覇権国 | JBpress(日本ビジネスプレス) 2016.9.28(水) The Economist

経済力と軍事力があるにもかかわらず、中国はアジアを自分好みの姿に変える手腕を欠いている。

米国のアジアへの「ピボット(旋回)」が失敗に終わったと思えた瞬間だった、とささやかれている場面がある。

同盟国であるフィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ新大統領が、バラク・オバマ米大統領を「売春婦の息子」と罵り忍び笑いを誘ったときのことではない。その数日後に、ドゥテルテ大統領が南シナ海の共同哨戒を含む米国の軍事支援を終わりにしたいと発言したときの方だ。

ドゥテルテ氏はこのとき、「今は中国が支配している」と明言し、「この地域では中国が軍事的に優位にある」と付け加えた。

中国は大喜びしている。フィリピンと言えば、中国の南シナ海における活動を問題視し、オランダ・ハーグの仲裁裁判所に画期的な提訴を行った国だ。仲裁裁判所は今年7月、南シナ海の領有権は自分たちのものだという中国の主張を一蹴し、人工島の建設を批判した。怒った中国は判決を無視すると息巻いた。

これを受けて米国は、判決には拘束力を持たせなければならないと主張した。実際、南シナ海における米国の利益は国際法が守られてこそのものだと以前から論じていた。だから、米国の当惑ぶりは容易に想像できる。主張を認められた原告のフィリピンが、被告の中国に「もういい、自由にやってくれ」と言っているように見えるからだ。

米国によるアジアへのピボットの狙いは、この地域の同盟国を安心させることにあった。

<中略>

しかし、米国は太平洋での戦力を増強したものの、防衛予算全体は厳しく抑制されている。片や中国の軍事支出は年率10%の伸びを続けており、その大半が海軍、人工衛星、およびサイバースペース関連のプログラムに投じられている。いかなる紛争が生じても中国周辺の空域と海域に米国を寄せ付けないこと、そしてアジアの同盟国に対する米国の関与を少しずつ低下させることがその狙いだ。

米国は依然、世界最強の軍隊を誇る。東アジアにおいても最も恐るべき軍事的プレゼンスを有している。だが、ハリス司令官の発言が示しているように、力の錬金術には鉄製の装備を超えるものも用いられる。司令官はピボットのもう1つの重要な側面として、12カ国が参加する自由貿易協定「環太平洋経済連携協定(TPP)」に言及した。

米議会でのTPP批准手続きは難航している。シンガポールのリー・シェンロン首相は8月、TPPの批准はアジアにおける米国の信頼度の「リトマス試験」だと形容してみせた。米国の大統領候補は2人ともTPPに反対を表明しており、レームダックになっている議会でオバマ氏が批准を押し切る可能性も乏しい。恐らく米国はこの「試験」に落ちるだろう。

とはいえ、米国のピボットは終わった、次のアジアの覇権国は中国だ、と宣言するのは時期尚早だ。力の錬金術師としては、中国はまだ熟練していない。それも、努力不足のせいではない。

中国は近隣諸国相手の外交では「お互いを尊重する」「ウィン・ウィン」の関係、「運命共同体」といった言葉を多用している。習近平国家主席はユーラシアと中国を陸路と海路で近づけるインフラを整備しようと、「一帯一路」構想の重要性を説いている。また南アジア、中央アジア、東南アジアの小国にも援助や国家主導の投資案件を惜しみなく提供している。

周辺国に対するこうした気前のよいアプローチは、オーストラリア国立大学のイブリン・ゴー氏が指摘しているように、周辺国を中国の経済圏に引き込んで、米国を核にした地域安全保障システムから離脱させるためのものだと考えられている。

この新しい秩序は、すでに形を作りつつあるとみる向きもある。中国が再び世界の中心になり、近隣諸国がその周りを惑星のように回るという秩序だ。この見方によれば、フィリピンのドゥテルテ大統領の「ピボット」は、その好例のように映るだろう。

<中略>

まず、誘いを受けた国で支配的な政治秩序に反対する人々が挙げられる。そうした国々の支配者層に中国が密接にかかわることは、普通の国民の恨みや憤りをさらに強めるだけに終わる。例えば、ミャンマーでは2011年に中国に対する反感が多くの国民の間で強まり、政権内にも同調者が出たことから、軍事政権を率いていたテイン・セイン氏は中国の国有企業による巨大なダムの建設を中止するに至った。弱体化した軍事政権はその後、権力の大半をアウン・サン・スー・チー氏(選挙で選ばれた現政権のトップ)に譲り、中国の影響力はさらに弱まることとなった。表現を変えれば、中国のオウンゴールだった。

スリランカでは昨年、強権的なマヒンダ・ラジャパクサ大統領が選挙で敗れるという波乱があったが、これはラジャパクサ氏の親族がおおっぴらに中国に投資を呼びかけて利益を得ていたためでもあった。この選挙結果を受けて中国側は劣勢になり、インドがスリランカに再度関与する道を開くことになった。

小国ラオスでも、国民は中国の伐木業者やプランテーションにいらだっており、中国の属国である現状に不快感を強めている。国を閉じている共産主義国家でありながら、今月にはオバマ大統領の訪問を心から歓迎していた。

その隣のカンボジアでは、目に余る縁者びいきによって主要な中国人ビジネスマンたちが利益を得ていることから、高齢で暴力的な支配者フン・セン氏が弱っていると見なされれば、すぐにでも反発が始まるかもしれない。フィリピンでさえ、南シナ海での挑発(中国が4年前にフィリピン海軍の艦船を追い払ったスカボロー礁での建設活動開始など)を受けてドゥテルテ氏が心変わりし、米国側に舞い戻るかもしれない。そもそも、普通のフィリピン国民は圧倒的に親米的だ。

■大きな目標を見失い、冷静さも失う

オーストラリア国立大学のゴー氏は、中国には盲点が2つあると結論づけている。1つは、比較的小さな近隣諸国の「自律的な主体」と同氏が呼ぶものを軽視する傾向があること。近隣諸国が中国との関係に不満を抱くと、それをすべて米国の陰謀のせいにしてしまうのだ。

もう1つは、中国の好戦的な振る舞い――特に南シナ海における行動――が、影響力を勝ち取るための穏健な取り組みの妨げになっているのを認識できていないことだ。物質的な力の増強と、それに比べれば向上しない地位や影響力とのギャップは、「不協和音」となって中国の指導者層をいらだたせている。その意味では、今後数年間で懸念されるのは中国が思い通りに事を運ぶことではなく、思うようにならずに、その鬱憤を晴らす方向に進むことだ。

(# 全文は、タイトル部のリンクをクリックしてご覧ください。)経済力と軍事力があるにもかかわらず、中国はアジアを自分好みの姿に変える手腕を欠いている。

米国のアジアへの「ピボット(旋回)」が失敗に終わったと思えた瞬間だった、とささやかれている場面がある。

同盟国であるフィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ新大統領が、バラク・オバマ米大統領を「売春婦の息子」と罵り忍び笑いを誘ったときのことではない。その数日後に、ドゥテルテ大統領が南シナ海の共同哨戒を含む米国の軍事支援を終わりにしたいと発言したときの方だ。

ドゥテルテ氏はこのとき、「今は中国が支配している」と明言し、「この地域では中国が軍事的に優位にある」と付け加えた。

中国は大喜びしている。フィリピンと言えば、中国の南シナ海における活動を問題視し、オランダ・ハーグの仲裁裁判所に画期的な提訴を行った国だ。仲裁裁判所は今年7月、南シナ海の領有権は自分たちのものだという中国の主張を一蹴し、人工島の建設を批判した。怒った中国は判決を無視すると息巻いた。

これを受けて米国は、判決には拘束力を持たせなければならないと主張した。実際、南シナ海における米国の利益は国際法が守られてこそのものだと以前から論じていた。だから、米国の当惑ぶりは容易に想像できる。主張を認められた原告のフィリピンが、被告の中国に「もういい、自由にやってくれ」と言っているように見えるからだ。

米国によるアジアへのピボットの狙いは、この地域の同盟国を安心させることにあった。

<中略>

しかし、米国は太平洋での戦力を増強したものの、防衛予算全体は厳しく抑制されている。片や中国の軍事支出は年率10%の伸びを続けており、その大半が海軍、人工衛星、およびサイバースペース関連のプログラムに投じられている。いかなる紛争が生じても中国周辺の空域と海域に米国を寄せ付けないこと、そしてアジアの同盟国に対する米国の関与を少しずつ低下させることがその狙いだ。

米国は依然、世界最強の軍隊を誇る。東アジアにおいても最も恐るべき軍事的プレゼンスを有している。だが、ハリス司令官の発言が示しているように、力の錬金術には鉄製の装備を超えるものも用いられる。司令官はピボットのもう1つの重要な側面として、12カ国が参加する自由貿易協定「環太平洋経済連携協定(TPP)」に言及した。

米議会でのTPP批准手続きは難航している。シンガポールのリー・シェンロン首相は8月、TPPの批准はアジアにおける米国の信頼度の「リトマス試験」だと形容してみせた。米国の大統領候補は2人ともTPPに反対を表明しており、レームダックになっている議会でオバマ氏が批准を押し切る可能性も乏しい。恐らく米国はこの「試験」に落ちるだろう。

とはいえ、米国のピボットは終わった、次のアジアの覇権国は中国だ、と宣言するのは時期尚早だ。力の錬金術師としては、中国はまだ熟練していない。それも、努力不足のせいではない。

中国は近隣諸国相手の外交では「お互いを尊重する」「ウィン・ウィン」の関係、「運命共同体」といった言葉を多用している。習近平国家主席はユーラシアと中国を陸路と海路で近づけるインフラを整備しようと、「一帯一路」構想の重要性を説いている。また南アジア、中央アジア、東南アジアの小国にも援助や国家主導の投資案件を惜しみなく提供している。

周辺国に対するこうした気前のよいアプローチは、オーストラリア国立大学のイブリン・ゴー氏が指摘しているように、周辺国を中国の経済圏に引き込んで、米国を核にした地域安全保障システムから離脱させるためのものだと考えられている。

この新しい秩序は、すでに形を作りつつあるとみる向きもある。中国が再び世界の中心になり、近隣諸国がその周りを惑星のように回るという秩序だ。この見方によれば、フィリピンのドゥテルテ大統領の「ピボット」は、その好例のように映るだろう。

<中略>

まず、誘いを受けた国で支配的な政治秩序に反対する人々が挙げられる。そうした国々の支配者層に中国が密接にかかわることは、普通の国民の恨みや憤りをさらに強めるだけに終わる。例えば、ミャンマーでは2011年に中国に対する反感が多くの国民の間で強まり、政権内にも同調者が出たことから、軍事政権を率いていたテイン・セイン氏は中国の国有企業による巨大なダムの建設を中止するに至った。弱体化した軍事政権はその後、権力の大半をアウン・サン・スー・チー氏(選挙で選ばれた現政権のトップ)に譲り、中国の影響力はさらに弱まることとなった。表現を変えれば、中国のオウンゴールだった。

スリランカでは昨年、強権的なマヒンダ・ラジャパクサ大統領が選挙で敗れるという波乱があったが、これはラジャパクサ氏の親族がおおっぴらに中国に投資を呼びかけて利益を得ていたためでもあった。この選挙結果を受けて中国側は劣勢になり、インドがスリランカに再度関与する道を開くことになった。

小国ラオスでも、国民は中国の伐木業者やプランテーションにいらだっており、中国の属国である現状に不快感を強めている。国を閉じている共産主義国家でありながら、今月にはオバマ大統領の訪問を心から歓迎していた。

その隣のカンボジアでは、目に余る縁者びいきによって主要な中国人ビジネスマンたちが利益を得ていることから、高齢で暴力的な支配者フン・セン氏が弱っていると見なされれば、すぐにでも反発が始まるかもしれない。フィリピンでさえ、南シナ海での挑発(中国が4年前にフィリピン海軍の艦船を追い払ったスカボロー礁での建設活動開始など)を受けてドゥテルテ氏が心変わりし、米国側に舞い戻るかもしれない。そもそも、普通のフィリピン国民は圧倒的に親米的だ。

■大きな目標を見失い、冷静さも失う

オーストラリア国立大学のゴー氏は、中国には盲点が2つあると結論づけている。1つは、比較的小さな近隣諸国の「自律的な主体」と同氏が呼ぶものを軽視する傾向があること。近隣諸国が中国との関係に不満を抱くと、それをすべて米国の陰謀のせいにしてしまうのだ。

もう1つは、中国の好戦的な振る舞い――特に南シナ海における行動――が、影響力を勝ち取るための穏健な取り組みの妨げになっているのを認識できていないことだ。物質的な力の増強と、それに比べれば向上しない地位や影響力とのギャップは、「不協和音」となって中国の指導者層をいらだたせている。その意味では、今後数年間で懸念されるのは中国が思い通りに事を運ぶことではなく、思うようにならずに、その鬱憤を晴らす方向に進むことだ。

「米国のアジアへの「ピボット(旋回)」が失敗に終わったと思えた瞬間」があり、それは、「ドゥテルテ大統領が南シナ海の共同哨戒を含む米国の軍事支援を終わりにしたいと発言したとき」で、「今は中国が支配している」と明言し、「この地域では中国が軍事的に優位にある」と付け加えたときだと記事は指摘しています。

中国は、ドゥテルテ新大統領のオバマ大統領への暴言と併せて、大喜びの瞬間だったと。

更に、米国のピボットのもう1つの重要な側面である「TPP」の行方が頓挫しそうになっていることも、アジアでの覇権確立を狙う中国にとっては、歓迎できること。

この瞬間や環境がありながら、米国のピボットは終わった、次のアジアの覇権国は中国だ、と宣言するのは時期尚早だと記事は指摘するのです。

理由は、オーストラリア国立大学のゴー氏の中国の盲点の二つの指摘。ひとつは、比較的小さな近隣諸国の「自律的な主体」と同氏が呼ぶものを軽視する傾向があることで、ふたつ目は、中国の好戦的な振る舞い(特に南シナ海における行動)が、影響力を勝ち取るための穏健な取り組みの妨げになっているのを認識できていないことだと。

経済援助や国家主導の投資案件の提供で近隣の国々に迫る中国で、トゥテルテ大統領の中国接近は、その餌につられる典型の様に見えるのですが、誘いを受けた国で支配的な政治秩序に反対する人々がいて、お金で釣ろうと支配者層に中国が密接にかかわることは、普通の国民の恨みや憤りをさらに強めるだけに終わるのだと記事は指摘するのです。

各国例を挙げ(ミヤンマーはスーチー氏が親中に取り込まれてしまいましたから記事の指摘はあたっていない?)、国民の多数が親米のフィリピンも、ドゥテルテ氏の心変わりを指摘しています。現状、ドゥテルテ氏の姿勢は、米中の間で揺れている様に見えます。ご本人は、米中を天秤にかけ国益を伸ばそうとしておられるのでしょう。ベトナムにしても、他の多くのASEAN諸国も、軸の置き方は異なっても、日米や中国との間で国益を有利に拡大しようとしているのは、新興国として当然のことではあります。ただ、過度なコウモリ外交は、韓国が繰り返している様に、両方から信用を失うリスクはあります。

ゴー氏の二つの指摘が自覚出来ていない中国は、投資と効果のギャップに、指導者層をいらだたせているのだそうで、その鬱憤を晴らす方向に進むことが懸念されると結んでいます。

尖閣諸島への攻勢のレベルアップ、西太平洋での軍事訓練の強化など、兆候は表れていますね。

中国の国民にとって、東アジアや世界の平和にとって、習近平の今の力(資金力 & 軍事力)を背景とした覇権拡大政策は、放置したままでよいのでしょうか。それにつけて、来年のチャイナセブンの椅子取り争いの行方が注目されます。

# 冒頭の画像は、安倍首相とドゥテルテ大統領

この花の名前は、ドイツスズラン

↓よろしかったら、お願いします。