<遊漁船業の適正化に関する法律>の施行規則が4月1日に一部改正になりました。

改正の要点は次の通りです。

①水産動植物を採捕させる方法の表現が変わりました。

これまで採捕させる方法が<歩行徒手採捕>だったのが<徒手採捕>となり、歩行が削除されました。

②遊漁船業を登録する際の<登録申請書及び登録簿>の様式が変更されました。

変更された点は、様式第一号及び様式第四号に、【磯等(磯・いかだ等)渡しの業務の有無】を記入する欄が追加されました。

③遊漁船業務主任者の選任の基準が改正されました。

これまでは、業務主任者の講習会を受講した終了日付をもっって選任の日付としていましたが、改正では、その起算日を【講修終了証明書の交付を受けた日の属する年の翌月の一月一日】に改められました。

また、【遊漁船業務主任者になることができない要件】が追加されました。

④利用者名簿の記載事項に【遊漁船の利用の開始時刻及び終了予定の時刻及び緊急時の連絡先】が追加されました。

⑤遊漁船に貼付ける【標識の様式】が変更されました。

標識の様式(様式七号)は、保険期間を記載する欄が追加されました。標識の大きさは<遊漁船に掲げる場合にあっては立て27cm以上、ヨコ19cm以上>となりました。

早春の福島県の事故に続いて二回目の<穴釣り>事故が発生しました。20日、午後1時ごろ北海道の湧別町の計呂地河口から約350㍍沖のサロマ湖で、湖面に張った氷に穴をあけて<チカ釣り>をしていた近隣の大人二人と子供二人が氷が割れて湖中に転落しました。

大人二人が行方不明となり、2時間40分後に二人を捜索していた漁船が二人の遺体を発見しました。

二人の子供は自力で氷の上に辿り着きケガはありませんでした。

当時の気象は、最高気温が7.5度と4月上~中旬並の陽気が続いていました。

<穴釣り>の愛好者は、十分お気を付けください。

★本ブログは、ブローガーの出張のため明日から一週間休載させていただきます。来週の土曜日にお目にかかれますよう、明日から元気に旅に出たいと思います。

本ブログでも紹介しています<若松海上保安部>の職員が開発したペットボトルで造った【簡易浮き輪】が注目を集めています。

予算不足に悩む海上保安部や地方自治体での危険個所にとりつけるため、特に防波堤灯台等への常備するための費用削減に効果を上げているようです。

このペットボトル浮き輪は、平成17年7月に九州の若松海上保安部航行援助センターに当時所属していた職員の考案で、2㍑ボトル3本を束ね、掴まった人を引き寄せるために約30㍍のロープを繋いだものです。

ボトルの底に錘の役目を果たす砂を入れて立ちやすくし、海中に転落した者をだきかかえるようになっています。

全国の海上保安部では海中転落に備え、防波堤の灯台に救命浮き輪の設置をい沿いでいますが、本体の価格が約1万円と取り付けの工事費が加わり予算面の初yがいもあり設置がなかなか進まないのが現状です。

若松海保では、海での実験の結果、2リットル瓶を3本重ねれば120kgの体重の人間が救えるといいます。

防波堤釣りをされる釣り人の皆さんに、自主的な制作をすすめ、釣行の際には常備していただきますようお願い申し上げます。

海面利用者には、生活がかかっているのもあり、レジャーで余暇を楽しむものもあり、また、航路として航行する貨物船、旅客船、公共交通等がひしめき合っています。特に、混雑する海域では様々の問題が積み重なって海難事故が発生します。海難事故が発生すると<刑事処分><行政処分><民事責任>の三つの課題を背負うことになります。

一つは刑事処分ですが、海のことですから海上保安部の捜査によって事件の解明が進みますが、事件の態様によって検察庁に<送検>され、事件を裁判にかけるか(起訴)?否か(不起訴)?の判断をされることになります。<起訴>されれば、裁判所によって公判することになり【刑罰】の有無で終結することになります。

二つ目は行政処分ですが、海難の発生と同時に安全運輸委員会の理事官の調査が行われ、審判の申し立てが行われ、海難審判所の審判官の審判あるいは裁決を受け、不服がなければ執行である懲戒処分(免許取り消し・業務停止・戒告)が発令され、不服があれば<採決の取り消し訴訟>を行うことになります。

三つ目は民事責任のことですが、これは海難事故の当事者間同士の過失割合によって解決することになりますが、事件の原因を解明した海難審判の調査結果が重要視されるのは当然のことでしょう。

■昨年2月19日に発生したイージス艦と漁船の事故による<刑事処分>では、3月2日までに横浜地方検察庁は衝突当時の当直士官二人を業務上過失致死罪などで<在宅起訴>され、裁判に持ち込まれることになりました。

■1日昼ごろ、島根県出雲市の十六島港の沖合でプレージャーボート(長さ2.66㍍)が転覆し男性二人が海に転落しました。

二人は、漁船2隻に救助されました。二人は釣りを行っている最中に転落したとのことです。

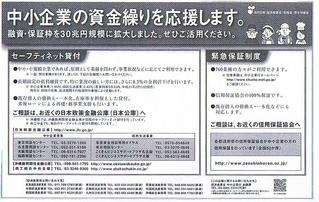

現在、政府が経済不況に対する対策を苦慮しているようですが、その政策のうち、中小企業の資金繰りを支援する<緊急保証制度>の【業種指定】の中に、遊漁船船業が認定されていないのです。

この制度の発表は、8月下旬の閣議で発表されましたが、第一次発表の10月31日際545業種が認定され、12月7日に追加で73業種が認定されました。

その際も遊漁船業は除外されていましたが、水産庁の努力で追加申請を行いましたが、全国の業者のこの制度への要望が余りにも少なく、追加認定62業種のなかにも入れてもらえませんでした。

全国に遊漁船業者は一万八千人の業者がいらっしゃいますが、専業と称する業者は(漁業者兼業者は中小企業者ではありません)3500業者全国に散在します。

よって、せめて10%ぐらいの要望があればいいのですが、要望として集まってきたのは200弱の業者でした。

よって<不認定>になってしまいました。

なんとしても、次回の認定にかけたいと意気込んでいます。

制度の内容は、上に掲げた全国紙に掲示された新聞広告です。よく読んでいただき制度の参入のためぜひご協力いただきたいものです。

☎092-734-0463西日本遊漁船業協同組合 事務局で受け付けています。

よろしくお願い申し上げます。

日本アルプスから流れ落ちる富山湾への<雪の水>が、今年は何だか異常を来しているようです。これまで、<春>にしかいなかったサワラが一年中網に掛かったり、富山湾名物のホタルイカを採捕する時期が早まったり、反対にブリの水揚げが平年の半分になったりで、ど~も、おかしいというのです。

さらに、とんでもないことに南方でしか見れないゴンズイの群れも盛んにみられます。

そうしているうちに、北方からタラバガニまで出てきて地元の漁師さんはビックリ仰天しています。

ときには、マダイやヒラメが大量に水揚げになる時もあるそうです。

魚市場を覗くと、零年には1月初旬にはいなくなる南方系のカゴカキダイやタカノハダイが2月でも回遊しているそうです。

サワラの水揚げは例年400㌧であったのが、昨年は2倍超の1080㌧。マダイも昨年は209トンの45%増し、ヒラメも139tの3%増し、逆に、カワハギ類は0年の分の1。ブリは半分以下の137㌧だそうです。

富山湾の沿岸では、北でしか採捕できないタラバガニが水深200~300㍍の刺し網に一匹かかったそうですが、足を広げると1㍍もあったそうです。

まず第一に、自衛艦の乗組員は国土交通省の海技国家試験を受けず、隊内の試験だけで艦船を動かしている点である。

第二に、採決によれば<あたご>が汽笛を鳴らしたのは衝突の1分以内という直前であったという点だ。いかにも遅い。

そして、最後に自動操縦についてである。全地球測位システム(GPS)を利用して目的地に誘導する究極の航行装置だが、これが船の事故の原因とされる居眠りを誘うことはないだろうか。自動操縦中の居眠りは、回避という衝突防止の根底を成り立たなくする。自動操縦中であることが他のふねからもわかるようにするなどの規制が必要ではないか。

と、説いています。

抜粋ですから、参考にする方は本日の<朝日新聞>に掲載されていますので参考にしてください。

■原油会社からの依頼です。

15000リューベボックスバージ船=3000万~4000万円で箱型

19トン配給船、50KL

■冷凍運搬船300トン以上、一本釣り、マグロ

19トン漁船で5隻、金額はいくらですか?

国内仕様です。

※上記の船舶にお心当たりの方は、本ブログのコメント欄にご連絡ください。

■22日午後3時ごろ福島県棚倉町の大草川ダムでボートに乗ってワカサギ釣りをしていた男性二人(71歳と59歳)が水中に投げ出されました。一人は搬送先で亡くなり、一人は救命されたそうです。

二人は、自分たちで作った船外機付きの木製ボートに乗って釣りをしていたといいます。岸に戻る途中に前方から浸水し始め二人とも水中に投げ出されたといいます。

このダム湖は、幅約50㍍、長さ400㍍で、水深は最大で12~13㍍もあり、危険な水域でした。

日本小型船舶機構(JCI)で検査する必要のない船は、

①エンジンのない船(エンジンがなくても7人以上の旅客の運送を行うものは検査が必要です。)

②エンジン付きの長さ12㍍未満の船舶でJCIで認められたもの

③災害発生時のみに使用される救難用船舶(所有者が公共団体のみ)

④係船中の船舶(JCIに係船届を出して船検証を返納した船舶)

⑤告示で定められた水域のみを航行する船舶

⑥海岸から12海里以内の海域及び内水面で従業する小型漁船(漁船登録をしている船舶で、漁業以外の用途に使用されないものに限る)

※詳しくは、お近くの<JCI>にご相談ください>

■千葉県袖ケ浦市の防波堤に小型プレージャーボート(長さ5.8㍍)が激突、乗船していた釣り客の男性二人が骨折して重傷、所有者の一人は軽傷でした。

事故の原因は、見張り不十分だったといいます。