消費税の増税論議が喧(かまびす)しくなっています。

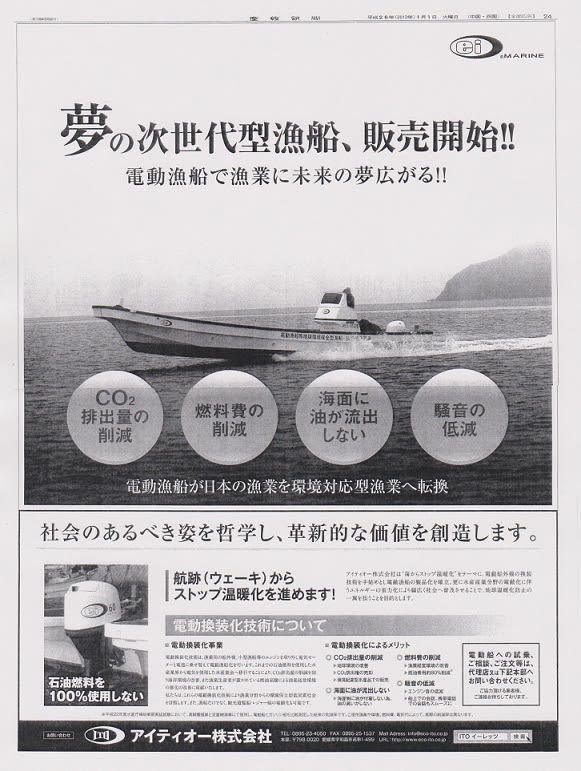

【遊漁船業者】への打撃は<直撃>です。何故なら、船体の建造並びにエンジンの換装には大きな設備投資が必要です。

仮に、現在検討されている税率は10%と囁かれています。

ところで、船舶の建造資金は船体でトン当たり一万二千~一万5千円もしますから、小型船舶の許容限度は19トンまでですが、平均を10トンとして1200万円から1800万円の費用負担が発生します。

さらに、エンジンを設置するとして1P/S(馬力)当たり2万円として平均500P/S(馬力)として1000万円の費用負担があります。

これで、前者の負担とすれば、これに消費税の負担が120万円~180万円が加算され、後者については100万円が加算されることになります。

この試算をみると、10トンの遊漁船の建造に500P/S(馬力)一基を据え付けるとすれば、原価のみで消費税の額が220万円~280万円の増額となります。

比較負担すると電子機器70万円のGPSが3台から4台購入することが可能です。

それよりなにより、消費税という<国税>の負担が余りにも多すぎます。

せめて、遊漁船の建造には【減免あるいは免税制度】の導入を図ってほしいものと提案したいと考えます。

いかがでしょうか?ご意見をお寄せください。

ちなみに、昨日(1/21)仙台市で開催された<社会保障と政の一体改革>の地方説明会の後で、『安住 淳』財務大臣は、【消費税増税の住宅購入への影響があり、減免措置を講じたい】と報道陣のインタビューに答えています。

個人事業者の中小企業である【遊漁船業】にあっては、設備投資の躊躇は乗客の安全面から是非とも検討していただきたい事案です。

福岡県では、管内の遊漁船業に新規に従事する

<遊漁船業務主任者講習会>が

下記の通り開催されることになりました。

◇開催日時=平成24年1月16日(月)12:30より受付開始、講習は、13:00~

◇開催場所=福岡県吉塚合同庁舎 吉塚特3

福岡市博多区吉塚本庁13-50

☎092-643-3555

◇受講受講料=6,000円(福岡県発行の県の証紙)

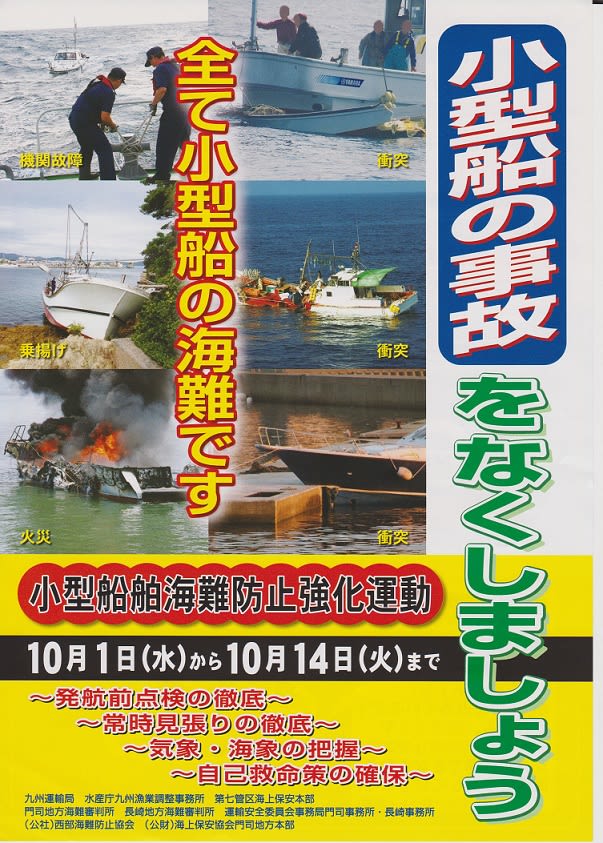

◇講義内容=①海難事故の発生状況について

②海難事故の防止について

③遊漁船業務主任者の適切な業務について

④遊漁船業登録制度における注意事項

◇受講申込締め切り=平成23年12月26(月)までに申し込むこと

申込場所=福岡県漁業管理課資源管理係

☎092-643-3555

◇受講の際の注意事項

①遊漁船業務主任者講習会受講申込書

②受講希望者の顔写真の付いた身分証明書等の写し

(小型船舶操縦士免許証、自動車運転免許証の写し)

◇講習終了証の交付=所定の講習が終了された場合は遊漁船業務主任者としての

講習終了証が発行されます。

福井県坂井市三国町の好漁場である【松出シ瀬】での福井県漁業調整委員会が発令した<委員会指示(県条例)>が金沢地方裁判所で違法と判断された訴訟で、被告である福井県側が名古屋高等裁判所に控訴しました。

全国的には、海面での遊漁を規制している規制している海域が多数あり、訴訟の行方次第では影響も出てくる可能性があり訴訟の成り行きが気になるところです。

福井県水産課には、10月5日の福井地方裁判所の判決時から、多くの釣り人から<松出シ瀬の規制は排除されたのか?><もう釣りを行っていいのか?>との問い合わせも多いといいます。

原告になっている石川県マリン協会のY氏は、【海は国民のもの、みんなのものだ。全国の海から遊漁船が締め出されることを危ぶむ】と懸念しています。

現状では、福井県海区漁業調整委員会の規制は違法として原告が訴訟に持ち込みましたが、福井地方裁判所は【委員会指示は裁量権の範囲を超えている】として、福井県側が敗訴しました。

福井県側は、【現在は控訴中であり判決が確定していないため現時点では、委員会指示が有効】としています。

【海は、誰のもの?】ということが問われて久しいのですが、原子力発電所立地地区での漁業者に対する多額の<漁業補償>が問題になっているときに、漁民が<海を占有する>ことの常態が現代の社会通念から逸脱しているように思えてなりません。

遊漁船業者の【業務規程】を変更する必要があります。

昨年、7月11日9時30分頃に沖縄県糸満市西方の<ルカン礁>沖で、遊漁船に乗船していた釣り客が船首部分で大波を被り転倒負傷しました。

釣り客の症状は、第二腰椎破裂骨折で、脊柱管内に骨折した骨片が突き出している状態だったといいます。

本来なら、椎体(ついたい)が単純につぶれる状態の圧迫骨折の場合は、この脊柱管の状態にはならないといいます。

ゆえに、想像するに大波の衝撃によって、船首より飛び上がった釣り客の上体は相当高く浮きあがったと思われ、そのまま船首部分に叩きつけられたものと思われます。

この事故を重く見た<安全運輸委員会>事故の状況を詳細にわたって調査したようです。

この委員会は平成20年10月1日に海難審判庁から分離し、航空・鉄道・船舶の事故について重大インシデントの原因を科学的に究明し、公正・中立の立場から事故を未然に防止するためと被害の軽減に寄与するために独立機関として発足したようです。

委員会では、本件事故を調査し、このたび9月30日に<船舶事故調査報告書>を公表しました。

この報告書の<意見>として、同種の事故は平成14年以降平成22年1月までに総トン数2~18トンの遊漁船で11隻の事故が発生している事がわかり、なかでも釣り客12人が<腰椎圧迫骨折>等を追っている事が判明しました。

そして、そのいづれもが全員航行中の遊漁船の船首甲板上で負傷している事も分かりました。

そこで、運輸委員会は水産庁に対し、遊漁船業者が定める【業務規程】に次のことを追記するよう都道府県知事に助言すべきであると通知しました。

1)利用者が遵守すべき事項の周知に関する事項

遊漁船の航行中、波の影響により船体が動揺することがあることから、動揺が、比較的小さい船体中央より後方に乗船すること

2)遊漁船業者及びその従業者が遵守すべき事項

①遊漁船の航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する針路の変更を行い、かつ、安全な速力にまで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めること

②遊漁船の航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導すること

以上のことを勘案して操業していただきますようお願いします。

なお、上記の【業務規程】の追記については、遊漁船業者の所在する都道府県の所管担当部局より通知があると思われますので、それに従っていただきたいと存じます。

佐賀県では、管内の遊漁船業者に対する

<安全講習会>が下記の通り開催されることになりました。

◇開催日時=平成24年1月18日(水)13:30~16:00(予定)

◇開催場所=唐津市高齢者ふれあい会館(りふれ)

唐津市二夕子3丁目155番地の4

☎0955-72-9611

◇受 講 料 =無料

◇講義内容=①安全運航のために

②遊漁船の安全運航を目指して

③遊漁船業の事故防止について

④その他

◇受講申込=佐賀県精算振興部水産課漁業調整担当者

最寄りの漁業協同組合あてに申し込むこと

☎0952-25-57145FAX0952-25-7274

◇注意=今回の講習会は、遊漁船業の営業するための<業務主任者講習会>

とは異なりますのでご注意ください>

5月21日午後4時ごろ長崎県五島を出港したタイの一本釣り漁船(0.6トン)がの行方が分からなくなりました。当日の気象海象は波高1.5メートル穏やかだったようです。

ところが、この漁船は途中で燃料切れに陥ったそうで漂流していたといいます。家族から捜索救助願いが出されていたところ、22日の午後11時半ごろ25キロ離れた福江島の三井楽待ちに漂着しました。

その後、漁船の船長は自力で海岸付近の民家に救助を求めたそうです。

報告を受けた五島署は長崎海上保安部福江支署に引き継がれ、船長は病院に運ばれたところケガもなく、命に別条がないということでした。

船長の話によると、21日午後4時ごろ中五島の<奈留島>を出港、濃霧のため自船の位置が分からなくなり、燃料が切れたといいます。

漁船には屋根はなく、無線も携帯電話も備えていなかったといいます。

海上走行の必携である通信機器の登載は、海を仕事場に持つものの義務であるますから、今回の海難事件は船長の独り相撲であり人騒がせな自業自得といったところでしょう。

今後の航海には戒めてもらいたいところです。

平成23年4月19日付け<読売新聞>の記事より

川崎市川崎区東扇島の沖にある立ち入り禁止の防波堤で、釣り愛好家の団体「湾岸シーバスソサエティー」(大阪市)が24日にシーバス(スズキ)釣りの大会を計画しているのに対し、川崎市が「転落などの重大事故につながる」として中止を求めていることが18日、分かった。

<script type="text/javascript"></script> <script src="http://as.yl.impact-ad.jp/bservers/AAMALL/acc_random=36619806/pageid=26377696/S0=10198/S1=10200/S2=11724/S3=11136/S4=10128/S5=10127/S6=10106/S7=10045/S8=11772/S9=10179/S10=10195/AAMB0/SITE=NATIONAL/AREA=P.RECTANGLE/AAMSZ=300X250/OENCJP=SJIS"></script> <script type="text/javascript"></script>

市港営課によると、防波堤は東扇島の南約600メートル沖にあり、幅約7メートル、長さ約3・3キロ。立ち入り禁止の看板があるが、ふだんから釣り客が訪れているという。

同団体によると、大会には約65人が横浜から<釣り舟>で防波堤に渡る予定。2007年から、この防波堤で実施しているという。当初、3月20日に予定していたが、東日本大震災の余震で危険があるとして、今月24日に延期した。

大会の計画について、川崎海上保安署から連絡を受けた同課は、3月18日に電話とファクスで、安全確保の観点から開催は認められないと、中止を求めた。

同団体の代表は読売新聞の取材に、「救命胴衣を着用し、救助用の縄ばしごを持って行くなど、安全に十分配慮して実施する。立ち入り禁止を規定した市の条例はない。市は公共の釣り場としてルールを作ってほしい」と語った。同課は「引き続き中止を求めていく」としている。