出光美術館 2009年8月1日-9月6日

今年は5月に「水墨画」、7月に「やまと絵」と勉強させて頂いている出光美術館。続いて三つ目となるこの夏の展示は、中国のやきもの、「陶俑」。「俑」とは、平たく言えば葬られる主人とともにお墓に入れる人がたや動物の模型のこと。今回の展示には、その俑を中心に様々な副葬品も含まれる。公式サイトから説明を拝借すると、死者も生前と同じ暮らしをするという当時の死生観により、中国では紀元前5世紀頃から、それまで殉葬されていた生身の人間や高価な道具に代えて陶器や木製品で代用品を作り、副葬するようになった。これらの副葬品は「明器」と呼ばれ、当時もっともすぐれた工人の最高の技術が結集されている。漢時代の「灰陶加彩」や唐時代の「三彩」などの技法を駆使して作られた明器は、造形的にも色彩的にも芸術的に優れている上、当時の暮らしを知る貴重な資料ともなっている。

私にとって、このようにまとまった形で陶俑およびその周辺のやきものを観るのは初めてのこと。昔、私の両親が中国の西安を旅した時に持ち帰った秦の始皇帝の兵馬俑の写真集(兵士だけで8000体!)と、何かの展覧会で観た数体の実物、東博の東洋館に展示されていた数点の唐三彩の作品くらいしか脳裏に浮かばないような私にも、とても親しみやすい展覧会だった。

ちなみにこれは出光美術館が開催している「やきものに親しむ」シリーズの第7回目だそうで、中国の漢~唐時代の俑を中心とする陶器を展示するのは11年ぶりとのこと。

今回の展示は、5章と1つのサブセクションに分かれていた:

1.際立つ個性―漢時代の陶俑

2.苛烈な時代の形象―南北朝~隋時代の陶俑

◆洗練されたやきもの―俑の周辺の副葬器物

3.写実的形象―唐時代の人物俑

4.シルクロード交流の記憶―唐時代の駱駝・馬

5.洗練されたやきもの―俑の周辺の副葬器物

では、章ごとに追って行きたい:

1.際立つ個性―漢時代の陶俑

陶俑の本格的な開花は、漢時代の紀元前2世紀。前漢時代のものは騎馬人物や動物などが登場するが写実性がない。後漢時代になると更に生活に密着したものが多くなる。しかし動物など実物通りではなく、個性的。

#2 『灰陶加彩牛』 (前漢時代 BC3~AD1)

牛と書いてなければ牛だとわからない。でも作者が牛といえば牛。おおらかでいい。

#3 『灰陶加彩女子』 (前漢時代)

顔の凹凸はほとんど消失しているが、着物の襟、袖、模様に朱が残る。

#7 『緑釉楼閣』 (後漢時代)

入口に足を踏み込むやすぐ目に入る、入場者の掴みはこれでOKといわんばかりの高さ150cmもある楼閣。4階建て。スポットライトを浴びてこちらに向いているので、順路を無視して思わず真っ先ににじり寄る。現存する世界最大の後漢時代の緑釉陶器の楼閣で、当時の豪族の館の一角にあった望楼を兼ねた塔。各階に弓を構えた兵や人の姿があり、塔のてっぺんの屋根の上には風見鶏のような鳥が載る。屋根や壁にも装飾が施され、よく出来ていると観入ってしまった。

#8 『灰陶加彩貼花人物禽獣文器台』 (後漢時代)

犬や鳥、カメ、人間、キツネと人間のハイブリッド風のものまで、いろいろな生き物が賑やかに貼りつく器。貼りつくというか、面から相当飛び出していて、実用性を全く無視した遊び心が感じられる。これ作るの、楽しかっただろうな。

#10 『緑釉鴨池』 (後漢時代)

四角い池に鴨が一杯。覗き込むと魚も泳いでいる。鴨たちの適当とも思える偏った配置がおもしろい。しゃがんで観ると、台座の側面にも装飾がしてあって、手作り感がある。

#11 『褐釉囷(籾倉)』 (後漢時代)

安定感のある円筒形の入れ物。温かみのある褐色の色が好き。蓋を開けたらいかにも籾(もみ)が入っていそうだ。左端に貼りつく、口を開けた動物は熊だろうか?鹿の角は立派に写実されている。

#12 『緑釉犬』 (後漢時代)

頭部だけやたら大きい犬。稚拙な感じはするが、なんとも憎めない。木の葉のように前に折れ曲がる耳がかわいい。

#13 『緑釉猪』 (後漢時代)

この猪は犬と異なり、実物に即してよく出来ている。背中のしなり具合、張り出した胸部の表現がいい。

2.苛烈な時代の形象―南北朝~隋時代の陶俑

漢の滅亡後、隋・唐の統一に至るまでの300年間は、中国史上未曽有の分裂と戦乱の時代。為政者には余裕がなく、俑も小型で地味なものが中心となり、作品数自体少ない。例外的に北朝支配下の華北地方だけは制作が活発であった。また、駱駝俑は西域との交流があったことを物語る。

#16 『灰陶加彩官人』 (北魏時代)

10等身(以上)の麗人。プロポーションはスーパーモデル並。ずんぐりした人物、動物が続いた後に唐突に登場するので、目が冴えるようだった。

#23 『褐釉胡人』 (隋時代)

口元が笑っているのが印象的。

#24 『褐釉緑彩牛車・馭者』 (隋時代)

牛車を引く牛のお尻が荷台の下に隠れているというデザインなのだが、荷台の前で胴体の後部がすぱっと直線に切られているところが少し笑えた。

#25 『褐釉駱駝』 (隋時代)

まったりした表情の駱駝。屈みこんで観ると中は空洞になっている。駱駝の褐色の色は、褐釉のキャラメル色にぴったりだと改めて思った。

◆洗練されたやきもの―俑の周辺の副葬器物

地下深くや墳丘の下に甎(せん=レンガ)積みで築かれ、崩れにくい構造を持った中国の王や貴族の墓の墓室、そして厚葬の風習のおかげで俑や器物が伝世した。ここではその構造の説明とともに、壺類や神将などが並ぶ。

#70 『灰陶加彩雲気文獣環耳壺』 (前漢時代)

とても洗練されている。雲を表わす曲線の、闊達かつしなやかな筆の動きがいい風情を出している。

#72 『緑釉獣環耳壺』 (後漢時代)

装飾を抑えた滑らかな壺と、深い緑色がとてもまろやか。好み。

#73 『緑釉貼花文壺』 (北斉~隋時代)

このピスタチオ色もいい。獅子、人物、竪琴を抱えた天女のような人物が貼りつく。

3.写実的形象―唐時代の人物俑

隋・唐帝国の統一時代になると陶俑芸術は著しく高揚し、唐の時代に最盛期を迎える。唐に入ると絵画でも写実性が優れてくるが、それが俑の形態にも如実に表れてくる。7-8世紀は、白・緑・褐色を中心とする鉛釉を流しかける唐三彩の全盛。顔だけは釉をかけず、焼きあげ後から加彩したり、素焼きして加彩するなど写実性を出す工夫が観られる。ヒゲを生やしているのは、シルクロードを通じてやってきた胡人。

#27 『三彩女子』 (唐時代)

この頃の人物俑は、楽人のような職能を持った女性がスマートに作られるのに対し、貴婦人はふくよかに作られた。豊満なほど美人とされたそうだ。この女性も有閑マダム風、ジョットのマエスタのようにゆったりと椅子に座っている。ふっくらした頬に釣り目で、整った目鼻立ち。衣の下の両足の堂々たる広げ具合を観ると、昔は女性も足を揃えなくてよかったのだな、と思う。

#28 『三彩女子』 (唐時代)

こちらのご婦人は袖のドレープが印象的。身ごろの部分も、青と緑の衣が流れるようにきれい。左手に乗せた青い小鳥を愛でているところだろうか。

#31 『彩家屋』 (唐時代)

ぽつんと一つだけ離れたケースに入れられている。シンプルな家の入口を覗き込むと、前で手を組み、おずおずと立つ女性。かわいらしい作品。

#33 『三彩楽人』 (唐時代)

そしてこちらが職能婦人。チラシの右下に大きく載る、笛を持った女性である。確かに貴婦人と比べると細身で、明らかに顔つきが違う。でもこちらも色白美人だし、キリッと結んだ口元、切れ長の目は賢そうだ。

#34 『灰陶加彩楽人 六体』 (唐時代)

ずらりと横に一並びした、六人のスラッとした美女楽人たち。吹奏楽器、弦楽器、打楽器など、それぞれが手に楽器を持っている。衣にはうっすらと朱色が残る。思わず高島ちさ子率いる美女楽隊を思い出してしまった。

#40 『藍釉男子 二体』 (唐時代)

このセクションの説明パネルで言及されていた、一癖ありそうな官僚とはこの左の人?何かよからぬことを企んでいそうなギョロ目、ダンゴっ鼻、肉厚の唇。とてもユニークな風貌をしている。手の動きは何を現すのだろう?衣の藍色はとてもきれいだが。

#41 『灰陶加彩武人』 (唐時代)

はにかんだようなうつむき加減の顔、体の前に置いた腕、揃えた足。この人本当に武人?と思ってしまうほど小心者っぽく観える。

#60 『白釉牛・灰陶加彩牛車』 (唐時代)

白い牛が新鮮。形も大分洗練されてきた。

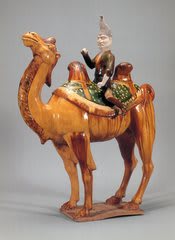

4.シルクロード交流の記憶―唐時代の駱駝・馬

シルクロードの交流で生まれた作品の代表は、三彩の騎駱人物と大型の駱駝。鞍に跨る胡人はソグド人ではないかと言われている。婦人も北方騎馬民族から伝わるズボンを履いている。中国に元来なかった三彩の色彩感覚も、西方世界に由来しているかもしれない。

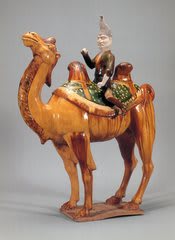

#44 『三彩騎駱人物』 (唐時代)

駱駝の足の関節や顔など、写実的。乗っている人はわし鼻で、エキゾチックな感じ。

#45 『三彩駱駝』 (唐時代)

チラシの左端に載る作品。体が白く、たてがみ、コブ、踝などが茶色に彩色されていてスタイリッシュ。鞍の獅子の装飾も見事。

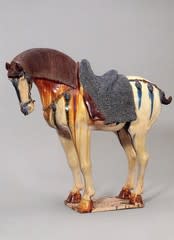

#47 『三彩馬』 (唐時代)

茶色の馬で、白いたてがみは首の左側に寄せられ、きっちり首に載っている。ちょっとうどんのようだが、丹念に線を入れていく工人の手元が浮かびそうだ。

#49 『三彩馬』 (唐時代)

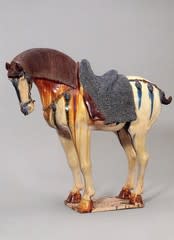

今度は白い馬で茶色のたてがみ。背中に載せられた青い布の質感描写がおもしろい。

#51-59 『三彩騎馬人物』 (唐時代)

一体40㎝前後の大きさであるが、ガラスケースの中に騎馬人物が9体ずらりと並ぶ様は壮観。乗っている人物はみな背筋が伸びて姿勢がよく、馬も顔が白かったり、鼻筋が白かったり。

#64 『藍釉獅子』 (唐時代)

藍色の獅子。お座りして、左足で口の下を掻いている。ライオンというより、犬。

5.洗練されたやきもの―俑の周辺の副葬器物

陶俑と並行して作られたのが、副葬器物。中国陶器は金属器の代用品として発達したため、金属器やガラス器の流れを汲み、機能美を追求した器形に特徴がある。

#75 『三彩貼花文万年壺』 (唐時代)

不思議な魅力を持った意匠。白地に薄い藍が流れ、装飾的な円形の浮彫文様が貼りつく。

#76 『三彩万年壺』 (唐時代)

どことなく印象派を思わせる青と緑の色彩。

#86 『三彩蓮花文三足盤』 (唐時代)

くっきりした花の文様。南欧や中東の焼き物を想起した。

#88 『三彩六葉型三足盤』 (唐時代)

凝った足の部分も含め、各部所の曲線がアール・ヌーヴォー風にも観える。

#90 『三彩貼花騎馬人物文水注』 (唐時代)

取っ手が龍の首になっている壺類がとても多いが、これもその一つ。疾駆する馬に跨り、弓を放たんとする人物の姿などが貼りついている。

#95 『三彩皮囊壺』 (唐時代)

皮のカバンをモティーフにした壺である。側面のボツボツがちょっと大仏様の頭のようであるが、壺の変り種のようで珍しかった。

#106 『三彩練上手枕』 (唐時代)

細くウネウネと走るマーブル模様がおもしろい。溶け出す釉をこのように繊細な模様に仕立てるには高度な技術が必要なのではないだろうか?

#119 『白磁脚杯』 (唐時代)

白く上品なこの杯の、洗練された形と薄さに驚く。

#120 『白磁杯』 (唐時代)

これも薄い白磁だが、取っ手がついている。現代に作られたティーカップといっても誰も疑わないだろう。

#121 『緑釉碗』 (唐時代)

抹茶色の小ぶりの碗。これでお茶を飲んでみたい。

メモを取ったのは以上である。言うまでもなく上に挙げたのはほんの一部で、総数130点余りの作品群は結構な見応え。

今回は図録も買わなかったので、スキャナーと格闘することもなくすんなり書けるかと思っていたら、出品リストを見ながら作品名を書き出すのが一苦労だった(そのくせ各作品の感想は短い)。いずれにせよ、この展覧会は楽しいのでお薦めです。9月6日まで。

今年は5月に「水墨画」、7月に「やまと絵」と勉強させて頂いている出光美術館。続いて三つ目となるこの夏の展示は、中国のやきもの、「陶俑」。「俑」とは、平たく言えば葬られる主人とともにお墓に入れる人がたや動物の模型のこと。今回の展示には、その俑を中心に様々な副葬品も含まれる。公式サイトから説明を拝借すると、死者も生前と同じ暮らしをするという当時の死生観により、中国では紀元前5世紀頃から、それまで殉葬されていた生身の人間や高価な道具に代えて陶器や木製品で代用品を作り、副葬するようになった。これらの副葬品は「明器」と呼ばれ、当時もっともすぐれた工人の最高の技術が結集されている。漢時代の「灰陶加彩」や唐時代の「三彩」などの技法を駆使して作られた明器は、造形的にも色彩的にも芸術的に優れている上、当時の暮らしを知る貴重な資料ともなっている。

私にとって、このようにまとまった形で陶俑およびその周辺のやきものを観るのは初めてのこと。昔、私の両親が中国の西安を旅した時に持ち帰った秦の始皇帝の兵馬俑の写真集(兵士だけで8000体!)と、何かの展覧会で観た数体の実物、東博の東洋館に展示されていた数点の唐三彩の作品くらいしか脳裏に浮かばないような私にも、とても親しみやすい展覧会だった。

ちなみにこれは出光美術館が開催している「やきものに親しむ」シリーズの第7回目だそうで、中国の漢~唐時代の俑を中心とする陶器を展示するのは11年ぶりとのこと。

今回の展示は、5章と1つのサブセクションに分かれていた:

1.際立つ個性―漢時代の陶俑

2.苛烈な時代の形象―南北朝~隋時代の陶俑

◆洗練されたやきもの―俑の周辺の副葬器物

3.写実的形象―唐時代の人物俑

4.シルクロード交流の記憶―唐時代の駱駝・馬

5.洗練されたやきもの―俑の周辺の副葬器物

では、章ごとに追って行きたい:

1.際立つ個性―漢時代の陶俑

陶俑の本格的な開花は、漢時代の紀元前2世紀。前漢時代のものは騎馬人物や動物などが登場するが写実性がない。後漢時代になると更に生活に密着したものが多くなる。しかし動物など実物通りではなく、個性的。

#2 『灰陶加彩牛』 (前漢時代 BC3~AD1)

牛と書いてなければ牛だとわからない。でも作者が牛といえば牛。おおらかでいい。

#3 『灰陶加彩女子』 (前漢時代)

顔の凹凸はほとんど消失しているが、着物の襟、袖、模様に朱が残る。

#7 『緑釉楼閣』 (後漢時代)

入口に足を踏み込むやすぐ目に入る、入場者の掴みはこれでOKといわんばかりの高さ150cmもある楼閣。4階建て。スポットライトを浴びてこちらに向いているので、順路を無視して思わず真っ先ににじり寄る。現存する世界最大の後漢時代の緑釉陶器の楼閣で、当時の豪族の館の一角にあった望楼を兼ねた塔。各階に弓を構えた兵や人の姿があり、塔のてっぺんの屋根の上には風見鶏のような鳥が載る。屋根や壁にも装飾が施され、よく出来ていると観入ってしまった。

#8 『灰陶加彩貼花人物禽獣文器台』 (後漢時代)

犬や鳥、カメ、人間、キツネと人間のハイブリッド風のものまで、いろいろな生き物が賑やかに貼りつく器。貼りつくというか、面から相当飛び出していて、実用性を全く無視した遊び心が感じられる。これ作るの、楽しかっただろうな。

#10 『緑釉鴨池』 (後漢時代)

四角い池に鴨が一杯。覗き込むと魚も泳いでいる。鴨たちの適当とも思える偏った配置がおもしろい。しゃがんで観ると、台座の側面にも装飾がしてあって、手作り感がある。

#11 『褐釉囷(籾倉)』 (後漢時代)

安定感のある円筒形の入れ物。温かみのある褐色の色が好き。蓋を開けたらいかにも籾(もみ)が入っていそうだ。左端に貼りつく、口を開けた動物は熊だろうか?鹿の角は立派に写実されている。

#12 『緑釉犬』 (後漢時代)

頭部だけやたら大きい犬。稚拙な感じはするが、なんとも憎めない。木の葉のように前に折れ曲がる耳がかわいい。

#13 『緑釉猪』 (後漢時代)

この猪は犬と異なり、実物に即してよく出来ている。背中のしなり具合、張り出した胸部の表現がいい。

2.苛烈な時代の形象―南北朝~隋時代の陶俑

漢の滅亡後、隋・唐の統一に至るまでの300年間は、中国史上未曽有の分裂と戦乱の時代。為政者には余裕がなく、俑も小型で地味なものが中心となり、作品数自体少ない。例外的に北朝支配下の華北地方だけは制作が活発であった。また、駱駝俑は西域との交流があったことを物語る。

#16 『灰陶加彩官人』 (北魏時代)

10等身(以上)の麗人。プロポーションはスーパーモデル並。ずんぐりした人物、動物が続いた後に唐突に登場するので、目が冴えるようだった。

#23 『褐釉胡人』 (隋時代)

口元が笑っているのが印象的。

#24 『褐釉緑彩牛車・馭者』 (隋時代)

牛車を引く牛のお尻が荷台の下に隠れているというデザインなのだが、荷台の前で胴体の後部がすぱっと直線に切られているところが少し笑えた。

#25 『褐釉駱駝』 (隋時代)

まったりした表情の駱駝。屈みこんで観ると中は空洞になっている。駱駝の褐色の色は、褐釉のキャラメル色にぴったりだと改めて思った。

◆洗練されたやきもの―俑の周辺の副葬器物

地下深くや墳丘の下に甎(せん=レンガ)積みで築かれ、崩れにくい構造を持った中国の王や貴族の墓の墓室、そして厚葬の風習のおかげで俑や器物が伝世した。ここではその構造の説明とともに、壺類や神将などが並ぶ。

#70 『灰陶加彩雲気文獣環耳壺』 (前漢時代)

とても洗練されている。雲を表わす曲線の、闊達かつしなやかな筆の動きがいい風情を出している。

#72 『緑釉獣環耳壺』 (後漢時代)

装飾を抑えた滑らかな壺と、深い緑色がとてもまろやか。好み。

#73 『緑釉貼花文壺』 (北斉~隋時代)

このピスタチオ色もいい。獅子、人物、竪琴を抱えた天女のような人物が貼りつく。

3.写実的形象―唐時代の人物俑

隋・唐帝国の統一時代になると陶俑芸術は著しく高揚し、唐の時代に最盛期を迎える。唐に入ると絵画でも写実性が優れてくるが、それが俑の形態にも如実に表れてくる。7-8世紀は、白・緑・褐色を中心とする鉛釉を流しかける唐三彩の全盛。顔だけは釉をかけず、焼きあげ後から加彩したり、素焼きして加彩するなど写実性を出す工夫が観られる。ヒゲを生やしているのは、シルクロードを通じてやってきた胡人。

#27 『三彩女子』 (唐時代)

この頃の人物俑は、楽人のような職能を持った女性がスマートに作られるのに対し、貴婦人はふくよかに作られた。豊満なほど美人とされたそうだ。この女性も有閑マダム風、ジョットのマエスタのようにゆったりと椅子に座っている。ふっくらした頬に釣り目で、整った目鼻立ち。衣の下の両足の堂々たる広げ具合を観ると、昔は女性も足を揃えなくてよかったのだな、と思う。

#28 『三彩女子』 (唐時代)

こちらのご婦人は袖のドレープが印象的。身ごろの部分も、青と緑の衣が流れるようにきれい。左手に乗せた青い小鳥を愛でているところだろうか。

#31 『彩家屋』 (唐時代)

ぽつんと一つだけ離れたケースに入れられている。シンプルな家の入口を覗き込むと、前で手を組み、おずおずと立つ女性。かわいらしい作品。

#33 『三彩楽人』 (唐時代)

そしてこちらが職能婦人。チラシの右下に大きく載る、笛を持った女性である。確かに貴婦人と比べると細身で、明らかに顔つきが違う。でもこちらも色白美人だし、キリッと結んだ口元、切れ長の目は賢そうだ。

#34 『灰陶加彩楽人 六体』 (唐時代)

ずらりと横に一並びした、六人のスラッとした美女楽人たち。吹奏楽器、弦楽器、打楽器など、それぞれが手に楽器を持っている。衣にはうっすらと朱色が残る。思わず高島ちさ子率いる美女楽隊を思い出してしまった。

#40 『藍釉男子 二体』 (唐時代)

このセクションの説明パネルで言及されていた、一癖ありそうな官僚とはこの左の人?何かよからぬことを企んでいそうなギョロ目、ダンゴっ鼻、肉厚の唇。とてもユニークな風貌をしている。手の動きは何を現すのだろう?衣の藍色はとてもきれいだが。

#41 『灰陶加彩武人』 (唐時代)

はにかんだようなうつむき加減の顔、体の前に置いた腕、揃えた足。この人本当に武人?と思ってしまうほど小心者っぽく観える。

#60 『白釉牛・灰陶加彩牛車』 (唐時代)

白い牛が新鮮。形も大分洗練されてきた。

4.シルクロード交流の記憶―唐時代の駱駝・馬

シルクロードの交流で生まれた作品の代表は、三彩の騎駱人物と大型の駱駝。鞍に跨る胡人はソグド人ではないかと言われている。婦人も北方騎馬民族から伝わるズボンを履いている。中国に元来なかった三彩の色彩感覚も、西方世界に由来しているかもしれない。

#44 『三彩騎駱人物』 (唐時代)

駱駝の足の関節や顔など、写実的。乗っている人はわし鼻で、エキゾチックな感じ。

#45 『三彩駱駝』 (唐時代)

チラシの左端に載る作品。体が白く、たてがみ、コブ、踝などが茶色に彩色されていてスタイリッシュ。鞍の獅子の装飾も見事。

#47 『三彩馬』 (唐時代)

茶色の馬で、白いたてがみは首の左側に寄せられ、きっちり首に載っている。ちょっとうどんのようだが、丹念に線を入れていく工人の手元が浮かびそうだ。

#49 『三彩馬』 (唐時代)

今度は白い馬で茶色のたてがみ。背中に載せられた青い布の質感描写がおもしろい。

#51-59 『三彩騎馬人物』 (唐時代)

一体40㎝前後の大きさであるが、ガラスケースの中に騎馬人物が9体ずらりと並ぶ様は壮観。乗っている人物はみな背筋が伸びて姿勢がよく、馬も顔が白かったり、鼻筋が白かったり。

#64 『藍釉獅子』 (唐時代)

藍色の獅子。お座りして、左足で口の下を掻いている。ライオンというより、犬。

5.洗練されたやきもの―俑の周辺の副葬器物

陶俑と並行して作られたのが、副葬器物。中国陶器は金属器の代用品として発達したため、金属器やガラス器の流れを汲み、機能美を追求した器形に特徴がある。

#75 『三彩貼花文万年壺』 (唐時代)

不思議な魅力を持った意匠。白地に薄い藍が流れ、装飾的な円形の浮彫文様が貼りつく。

#76 『三彩万年壺』 (唐時代)

どことなく印象派を思わせる青と緑の色彩。

#86 『三彩蓮花文三足盤』 (唐時代)

くっきりした花の文様。南欧や中東の焼き物を想起した。

#88 『三彩六葉型三足盤』 (唐時代)

凝った足の部分も含め、各部所の曲線がアール・ヌーヴォー風にも観える。

#90 『三彩貼花騎馬人物文水注』 (唐時代)

取っ手が龍の首になっている壺類がとても多いが、これもその一つ。疾駆する馬に跨り、弓を放たんとする人物の姿などが貼りついている。

#95 『三彩皮囊壺』 (唐時代)

皮のカバンをモティーフにした壺である。側面のボツボツがちょっと大仏様の頭のようであるが、壺の変り種のようで珍しかった。

#106 『三彩練上手枕』 (唐時代)

細くウネウネと走るマーブル模様がおもしろい。溶け出す釉をこのように繊細な模様に仕立てるには高度な技術が必要なのではないだろうか?

#119 『白磁脚杯』 (唐時代)

白く上品なこの杯の、洗練された形と薄さに驚く。

#120 『白磁杯』 (唐時代)

これも薄い白磁だが、取っ手がついている。現代に作られたティーカップといっても誰も疑わないだろう。

#121 『緑釉碗』 (唐時代)

抹茶色の小ぶりの碗。これでお茶を飲んでみたい。

メモを取ったのは以上である。言うまでもなく上に挙げたのはほんの一部で、総数130点余りの作品群は結構な見応え。

今回は図録も買わなかったので、スキャナーと格闘することもなくすんなり書けるかと思っていたら、出品リストを見ながら作品名を書き出すのが一苦労だった(そのくせ各作品の感想は短い)。いずれにせよ、この展覧会は楽しいのでお薦めです。9月6日まで。

出光はいつも充実の展覧会で、

今回の俑はまた深い企画だと感じました。

トラックバックさせて頂きました。

丁寧な記事、画像で、参考になりました。

お世話になっている方々の名を拝見しました。今後ともよろしくお願い致します。

こんばんは。

コメントとTB、ありがとうございました。

こちらからも後ほど伺わせて頂きます。

私は知識が浅薄ですので、観たものを観たまま

書くので精一杯の状態ですが、そうやって

ゆっくり学んでいければ、などと思っております。

こちらこそ、今後ともどうぞよろしくお願い

申し上げます。