国立新美術館 2012年10月3日(水)-2012年12月23日(日・祝)

展覧会の公式サイトはこちら

実は本展を観に行ったのはだいぶ前なのですが、「エントランス」に足を踏み入れて最後の展示室を出るまで、次から次へと現れる豪華絢爛たる西洋の美術品に囲まれた贅沢な時間は、いまだに忘れることができません。あと数日で終わってしまいますが、感想を留めておきたいと思います。

リヒテンシュタイン侯国は、オーストリアとスイスに挟まれた、人口35000人の小さな国。その国家元首であるリヒテンシュタイン侯爵家は、もともとはハプスブルク家の臣下で、1791年に現在の領土の自治権を神聖ローマ皇帝から与えられたそうです。

一族は代々、芸術庇護を家訓とし、約5世紀に渡って集められた収集品は「英国王室に次ぐ世界最大級の個人コレクション」とのこと。今回は、その中から選りすぐりの139点が日本にやってきました。

。。。と書くと平凡に響きますが、作品の質もさることながら、現地での展示方法を取り入れたという「バロック・サロン」(天井画まで再現した展覧会など、私は観たことがありません)、感嘆のため息がもれるような技巧を凝らした工芸品の数々、横幅4メートルを超えるルーベンスの大作など、見どころ満載です。チラシの「ようこそ、わが宮殿へ」という文句もあながち大袈裟ではありません。

そんな本展は、以下のような構成となっていました:

エントランス

バロック・サロン

リヒテンシュタイン伯爵家

名画ギャラリー

■ルネサンス

■イタリア・バロック

■ルーベンス

クンストカンマー:美と技の部屋

名画ギャラリー

■17世紀フランドル

■17世紀オランダ

■18世紀―新古典主義の芽生え

■ビーダーマイヤー

豪華ラインナップから数点を選ぶのは無理な話ですが、自分の好きな絵画分野を中心に、いくつか挙げてみたいと思います:

≪死せるアドニスの変身≫ マルカントニオ・フランチェスキーニ (1692年)

≪メディチ家のヴィーナス≫を模したブロンズ像に出迎えられ、「エントランス」に歩を進めると、ここに挙げた作品を含め、フランチェスキーニによる色鮮やかな神話画5点に囲まれます。うち4点は横幅2m以上の作品で、その目の覚めるような鮮やかな色彩に、こちらの気分も一気に高揚します。

≪貴石象嵌のテーブルトップ≫ 作者不詳、フィレンツェ (17世紀)

「バロック・サロン」の展示は、画期的。広い展示室を大広間のように見立て、中央の床には何も置かず、壁伝いに美術品が並べてあります。各作品にキャプションもついていません(入り口で写真付き出品リストを頂けますので、それと照合しながら鑑賞できます)。

テーブル、キャビネット、椅子、鏡、時計などの、金ぴかの装飾がのたうつバロックの調度品、3mを超える磁器、大理石の胸像、タペストリー、その間に間に掛けられた絵画がこのサロンを彩ります。そして上を見上げれば、楕円状の天井画が4点(各294 x 212cm)。それぞれ占星術、彫刻、絵画、音楽の寓意画です。

さて、ここに挙げたテーブルトップの貴石象嵌は、今もフィレンツェの職人が得意とする技。目の回るようなバロック装飾(このテーブルの脚の部分もしかり)が苦手な私に、呼吸を許してくれるような作品でした。小鳥が愛らしいです。

≪テラコッタの花瓶の花≫ ヤン・ファン・ハイスム (18世紀前半)

サロンの壁に掛っていた作品の一つ。このように色とりどりの花を画面一杯に盛大に描いた作品はわりとよく見かけますが、本作の、全体的に落ち着いた風情は一目で気に入りました。

≪古代ローマの廃墟のある風景≫ ヘルマン・ポステュムス (1536年)

風変わりな絵として印象に残りました。古代ローマの建築物や彫刻作品などが溢れる中、下方中央に小さく人物が描かれています。遺跡をスケッチに残している建築家だそうです。

≪徴税史たち≫ クインテン・マイセス (1501年以降)

このようなフランドルの貴重な板絵を拝見でき、嬉しい限りです。作品の年代鑑定の裏付けにもなったというコインや、皮膚、宝飾品などの質感描写、絵具の美しさも素晴らしかった。

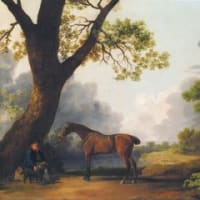

≪聖エウスタキウス≫ ルーカス・クラナッハ(父) (1515/20年)

白馬の可愛らしい目がなんとも言えません。

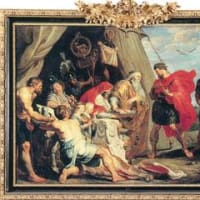

≪占いの結果を問うデキウス・ムス≫ 「デキウス・ムス」連作より ピーテル・パウル・ルーベンス (1616/17年)

今回、リヒテンシュタイン家が所蔵する約30点のルーベンス作品から、10点が来日。そのうちの1点である本作品は、本展の目玉の一つです。294 x 412cmというサイズもさることながら、ほとんど彫刻作品といってもよいような豪華な額。まさに圧倒されます。

「デキウス・ムス」は8点からなる連作だそうで、そのうちの6点については、後世に模して作られたという小型の版画作品が本展にも展示されていますが、それらが全て巨大な油彩画として壁面を覆う迫力はいかばかりかと。

本展の「ルーベンス」の部屋には、この他にも以下のような大型の作品が並び、まるで海外の美術館にいるような錯覚を覚えました:

≪勝利と美徳―「デキウス・ムス」連作より≫(1618年) [288 x 272cm]

大きな翼を広げ、月桂樹の冠を掲げる優雅な「勝利」と、古代ローマ兵士のような出で立ちのクールな「美徳」。それぞれの象徴が、対照的な女性二人の姿で表されています。

≪マルスとレア・シルヴィア≫(1616/17年頃) [208 x 272cm]

(部分)

(部分)

赤いマントを翻し、こちらに差し出されたマルスの右手が、まるで3Dのごとく画面から飛び出してくるようです。

≪キリスト哀悼≫(1612年頃) [151 x 204cm]

大粒の涙をポロポロこぼしながら、横たわるキリストの周りに集う人々を見ていると、クリスチャンでもない私までもらい泣きしそうになります。それほどルーベンスの表現は迫真的で、これぞバロック絵画というものなのでしょうね。

大型作品ではありませんが、カラヴァッジョを想起させる、非常に写実的に描かれた葡萄の房が目を引く≪果物籠を持つサテュロスと召使の娘≫(1615年頃)や、次に挙げる画家の娘の肖像画も大変印象に残りました:

≪クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像≫ ペーテル・パウル・ルーベンス (1616年頃)

ルーベンスの娘さんが5歳の時の肖像画だそうです。正面をじっと見つめる利発そうな澄んだ瞳、ほんのり笑みをたたえた口元、ふっくらとバラ色の頬。こんなに可愛い女の子が12歳で亡くなるなんて、世の不条理を感じずにいられません。

≪ぜんまい仕掛けの酒器(牡鹿に乗るディアナ≫ ヨアヒム・フリース (1610/12年)

「クンストカンマー」には、数は少ないながら思わずケースに顔を近づけて見入ってしまう逸品が並びます。本作品も見ているだけでたいへん美しい美術品ですが、なんとぜんまいで台座ごと動く仕掛けになっています(その様子は、展示ケースの両側2か所に設置されているモニター画面で見ることができます)。

テーブルの上を移動していくこの酒器が目の前で止まった客は、鹿の頭部を外して、中に入っているお酒を飲まなくてはならないという酒の席の戯れ。中身が少なくなるほど顔や衣服にかかる危険が高くなり、それが楽しかったらしいのですが、よく落として壊さなかったものです。

≪豪華なジョッキ≫ マティアス・ラウフミラー (1676年)

文字通り、豪華なジョッキです。本体の表面には「サビニの女たちの略奪」の主題が彫られていますが、象牙でこれほど繊細に細工された美術品には滅多にお目にかかれません。ため息が出ました。

≪夢に浸って≫ フリードリヒ・フォン・アメリング (1835年)

男性が守ってあげたくなる女性とは、こんな感じの人なんでしょうね。

絵画に関しては、この他ラファエッロ、ヴァン・ダイク、レンブラント、ハルス、ダウ、レーニなど巨匠たちの作品(珍しいところではアイエツなど)も並んでいます。

残念ながら、「バロック・サロン」の天井画や、ルーベンスの≪占いの結果を問うデキウス・ムス≫などは東京展のみの出展のようですが、90点余りの作品が以下の2か所に巡回するそうです:

[高知展]

高知県立美術館

2013年1月5日(土)-3月7日(木)

[京都展]

京都市美術館

2013年3月19日(火)-6月9日(日)

展覧会の公式サイトはこちら

実は本展を観に行ったのはだいぶ前なのですが、「エントランス」に足を踏み入れて最後の展示室を出るまで、次から次へと現れる豪華絢爛たる西洋の美術品に囲まれた贅沢な時間は、いまだに忘れることができません。あと数日で終わってしまいますが、感想を留めておきたいと思います。

リヒテンシュタイン侯国は、オーストリアとスイスに挟まれた、人口35000人の小さな国。その国家元首であるリヒテンシュタイン侯爵家は、もともとはハプスブルク家の臣下で、1791年に現在の領土の自治権を神聖ローマ皇帝から与えられたそうです。

一族は代々、芸術庇護を家訓とし、約5世紀に渡って集められた収集品は「英国王室に次ぐ世界最大級の個人コレクション」とのこと。今回は、その中から選りすぐりの139点が日本にやってきました。

。。。と書くと平凡に響きますが、作品の質もさることながら、現地での展示方法を取り入れたという「バロック・サロン」(天井画まで再現した展覧会など、私は観たことがありません)、感嘆のため息がもれるような技巧を凝らした工芸品の数々、横幅4メートルを超えるルーベンスの大作など、見どころ満載です。チラシの「ようこそ、わが宮殿へ」という文句もあながち大袈裟ではありません。

そんな本展は、以下のような構成となっていました:

エントランス

バロック・サロン

リヒテンシュタイン伯爵家

名画ギャラリー

■ルネサンス

■イタリア・バロック

■ルーベンス

クンストカンマー:美と技の部屋

名画ギャラリー

■17世紀フランドル

■17世紀オランダ

■18世紀―新古典主義の芽生え

■ビーダーマイヤー

豪華ラインナップから数点を選ぶのは無理な話ですが、自分の好きな絵画分野を中心に、いくつか挙げてみたいと思います:

≪死せるアドニスの変身≫ マルカントニオ・フランチェスキーニ (1692年)

≪メディチ家のヴィーナス≫を模したブロンズ像に出迎えられ、「エントランス」に歩を進めると、ここに挙げた作品を含め、フランチェスキーニによる色鮮やかな神話画5点に囲まれます。うち4点は横幅2m以上の作品で、その目の覚めるような鮮やかな色彩に、こちらの気分も一気に高揚します。

≪貴石象嵌のテーブルトップ≫ 作者不詳、フィレンツェ (17世紀)

「バロック・サロン」の展示は、画期的。広い展示室を大広間のように見立て、中央の床には何も置かず、壁伝いに美術品が並べてあります。各作品にキャプションもついていません(入り口で写真付き出品リストを頂けますので、それと照合しながら鑑賞できます)。

テーブル、キャビネット、椅子、鏡、時計などの、金ぴかの装飾がのたうつバロックの調度品、3mを超える磁器、大理石の胸像、タペストリー、その間に間に掛けられた絵画がこのサロンを彩ります。そして上を見上げれば、楕円状の天井画が4点(各294 x 212cm)。それぞれ占星術、彫刻、絵画、音楽の寓意画です。

さて、ここに挙げたテーブルトップの貴石象嵌は、今もフィレンツェの職人が得意とする技。目の回るようなバロック装飾(このテーブルの脚の部分もしかり)が苦手な私に、呼吸を許してくれるような作品でした。小鳥が愛らしいです。

≪テラコッタの花瓶の花≫ ヤン・ファン・ハイスム (18世紀前半)

サロンの壁に掛っていた作品の一つ。このように色とりどりの花を画面一杯に盛大に描いた作品はわりとよく見かけますが、本作の、全体的に落ち着いた風情は一目で気に入りました。

≪古代ローマの廃墟のある風景≫ ヘルマン・ポステュムス (1536年)

風変わりな絵として印象に残りました。古代ローマの建築物や彫刻作品などが溢れる中、下方中央に小さく人物が描かれています。遺跡をスケッチに残している建築家だそうです。

≪徴税史たち≫ クインテン・マイセス (1501年以降)

このようなフランドルの貴重な板絵を拝見でき、嬉しい限りです。作品の年代鑑定の裏付けにもなったというコインや、皮膚、宝飾品などの質感描写、絵具の美しさも素晴らしかった。

≪聖エウスタキウス≫ ルーカス・クラナッハ(父) (1515/20年)

白馬の可愛らしい目がなんとも言えません。

≪占いの結果を問うデキウス・ムス≫ 「デキウス・ムス」連作より ピーテル・パウル・ルーベンス (1616/17年)

今回、リヒテンシュタイン家が所蔵する約30点のルーベンス作品から、10点が来日。そのうちの1点である本作品は、本展の目玉の一つです。294 x 412cmというサイズもさることながら、ほとんど彫刻作品といってもよいような豪華な額。まさに圧倒されます。

「デキウス・ムス」は8点からなる連作だそうで、そのうちの6点については、後世に模して作られたという小型の版画作品が本展にも展示されていますが、それらが全て巨大な油彩画として壁面を覆う迫力はいかばかりかと。

本展の「ルーベンス」の部屋には、この他にも以下のような大型の作品が並び、まるで海外の美術館にいるような錯覚を覚えました:

≪勝利と美徳―「デキウス・ムス」連作より≫(1618年) [288 x 272cm]

大きな翼を広げ、月桂樹の冠を掲げる優雅な「勝利」と、古代ローマ兵士のような出で立ちのクールな「美徳」。それぞれの象徴が、対照的な女性二人の姿で表されています。

≪マルスとレア・シルヴィア≫(1616/17年頃) [208 x 272cm]

(部分)

(部分)赤いマントを翻し、こちらに差し出されたマルスの右手が、まるで3Dのごとく画面から飛び出してくるようです。

≪キリスト哀悼≫(1612年頃) [151 x 204cm]

大粒の涙をポロポロこぼしながら、横たわるキリストの周りに集う人々を見ていると、クリスチャンでもない私までもらい泣きしそうになります。それほどルーベンスの表現は迫真的で、これぞバロック絵画というものなのでしょうね。

大型作品ではありませんが、カラヴァッジョを想起させる、非常に写実的に描かれた葡萄の房が目を引く≪果物籠を持つサテュロスと召使の娘≫(1615年頃)や、次に挙げる画家の娘の肖像画も大変印象に残りました:

≪クララ・セレーナ・ルーベンスの肖像≫ ペーテル・パウル・ルーベンス (1616年頃)

ルーベンスの娘さんが5歳の時の肖像画だそうです。正面をじっと見つめる利発そうな澄んだ瞳、ほんのり笑みをたたえた口元、ふっくらとバラ色の頬。こんなに可愛い女の子が12歳で亡くなるなんて、世の不条理を感じずにいられません。

≪ぜんまい仕掛けの酒器(牡鹿に乗るディアナ≫ ヨアヒム・フリース (1610/12年)

「クンストカンマー」には、数は少ないながら思わずケースに顔を近づけて見入ってしまう逸品が並びます。本作品も見ているだけでたいへん美しい美術品ですが、なんとぜんまいで台座ごと動く仕掛けになっています(その様子は、展示ケースの両側2か所に設置されているモニター画面で見ることができます)。

テーブルの上を移動していくこの酒器が目の前で止まった客は、鹿の頭部を外して、中に入っているお酒を飲まなくてはならないという酒の席の戯れ。中身が少なくなるほど顔や衣服にかかる危険が高くなり、それが楽しかったらしいのですが、よく落として壊さなかったものです。

≪豪華なジョッキ≫ マティアス・ラウフミラー (1676年)

文字通り、豪華なジョッキです。本体の表面には「サビニの女たちの略奪」の主題が彫られていますが、象牙でこれほど繊細に細工された美術品には滅多にお目にかかれません。ため息が出ました。

≪夢に浸って≫ フリードリヒ・フォン・アメリング (1835年)

男性が守ってあげたくなる女性とは、こんな感じの人なんでしょうね。

絵画に関しては、この他ラファエッロ、ヴァン・ダイク、レンブラント、ハルス、ダウ、レーニなど巨匠たちの作品(珍しいところではアイエツなど)も並んでいます。

残念ながら、「バロック・サロン」の天井画や、ルーベンスの≪占いの結果を問うデキウス・ムス≫などは東京展のみの出展のようですが、90点余りの作品が以下の2か所に巡回するそうです:

[高知展]

高知県立美術館

2013年1月5日(土)-3月7日(木)

[京都展]

京都市美術館

2013年3月19日(火)-6月9日(日)