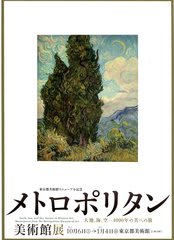

東京都美術館 2012年10月6日(土)-2013年1月4日(金)

*会期終了

本展の公式サイトはこちら

昨年中に見損ねた展覧会の一つが、このメトロポリタン美術館展。1月4日に終わってしまうので、意を決して2日の早朝に上野の山にダッシュしました。

9時ちょっと過ぎに着いたのですが、案の定、会場の外にはすでに結構な行列。でもチケットをまだ買っていない人たちもわりと混ざっていたらしく、ゲートが開いて会場内に進んでいくうちにスルスルと前に行くことができ、期せずして先着200名が手にできる特製カレンダーをゲット!

普段こういうものにご縁のない私はことのほか嬉しく、手渡して下さったスタッフの方に満面の笑みで「ありがとうございます!」。良い新年のスタートとなりました。

もう終了してしまったので、サクッと記録を残しておきたいと思います。

本展の構成は以下の通り:

第1章 理想化された自然

1-1:アルカディア―古典的な風景

1-2:擬人化された自然

第2章 自然のなかの人々

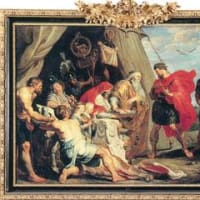

2-1:聖人、英雄、自然のなかの人々

2-2:狩人、農民、羊飼い

第3章 動物たち

3-1:ライオン、馬、その他の動物

3-2:鳥

第4章 草花と庭

第5章 カメラが捉えた自然

第6章 大地と空

6-1:森へ

6-2:岩と山

6-3:空

第7章 水の世界

7-1:水の生物

7-2:海と水流

副題に「大地、海、空―4000年の美への旅 西洋美術における自然」とありますが、”実物で見る百科事典”といわれるメトロポリタン美術館のコレクションならではの、スケールの大きくユニークな展覧会でありました。ひとことで言えば、「自然」という大きなテーマのもと、133点に及ぶ作品が、制作場所・年代を問わずに、モティーフなどの共通項で括られて展示されていました。

例えば、第3章の「3-1:ライオン、馬、その他の動物」では、≪リラのための牛頭の装飾≫(メソポタミア、紀元前2600-前2350年)と、≪シロクマ≫(フランソワ・ポンポン、1923年)が一緒に並んでいましたし、第6章の「6-3:空」では、≪雲から現れる天使の柱頭≫(フランス、ブルゴーニュ、1150-1200年頃≫と、≪トゥーライツの灯台≫(エドワード・ホッパー、1929年)が並ぶといった具合です。

次々と現れる作品に頭の中がシャッフルされ、スポンテニアスな反応をしながら鑑賞するというのもなかなか楽しいものでした。

何点か作品も挙げておきたいと思います:

≪洗礼者聖ヨハネの生涯が描かれた写本紙葉≫ スコットランドのジェイムズ4世の画家(フランドル、1485-1530年頃に活動) (1515年頃)

羊皮紙に描かれた、色彩の大変美しい写本装飾。中央に座る洗礼者聖ヨハネの周りに、聖ヨハネの生涯(キリストの洗礼から、ヨハネの骨の焼却まで)を描いた場面が描きこまれています。本当は手にとって、じっくり眺めたい作品です。

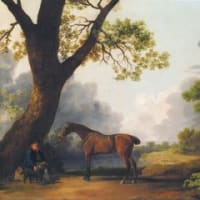

≪馬丁と犬を伴うドーセット公3世の猟馬≫ ジョージ・スタッブス (1768年)

馬の画家スタッブスは、私に強くイギリスを思い出させる画家の一人です。ロンドンのナショナル・ギャラリーにある≪ホイッスルジャケット≫を久々に観たくなりました。

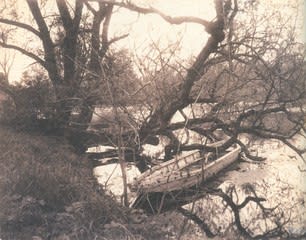

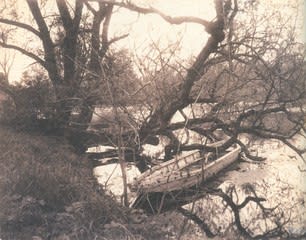

≪池、ヴィル=ダブレイ≫ ウジェーヌ・アジェ (1923-1925年)

パリ西部の郊外にあるヴィル=タブレイはコローのお気に入りの場所で、ここに写し出されているのは「コローの池」と呼ばれていた池だそうですが、私はJ.W.ウォーターハウスの≪シャーロット妃≫を想起しました。

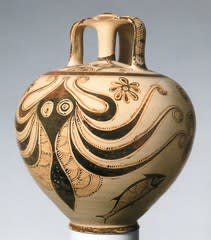

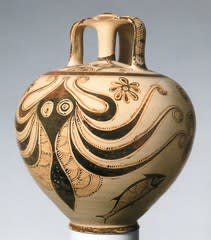

≪タコのあぶみ壺≫ ミュケナイ/後期ヘラディックⅢC期 (紀元前1200-前1100年頃)

洗練されたフォルムの美しさに息を飲みました。紀元前1200年!隣に並んでいた、≪ロブスターのハサミ形の壺≫(ギリシャ、アテネ、紀元前460年頃)のデザイン・センスもおもしろかったです。

≪主教の庭から見たソールズベリー大聖堂≫ ジョン・コンスタブル (1825年)

久しぶりに大型のコンスタブルの油彩画を観たような気がします。イングランドの空気感が懐かしいなぁ。。。

ついでながら、今ロンドンのロイヤル・アカデミーで「Constable, Gainsborough, Turner and the Making of Landscape」と題された特別展が開催されているようです(本展にもお三方の作品が揃っていますが)。

そのレヴューをイギリスの新聞で読んでいたら、”16世紀、17世紀の(英国)宮廷は外国人画家を雇えれば十分満足で、宗教画はイタリアから買うものだった”というくだりがあり、ウィンブルドン現象って歴史の長いイギリスのお家芸みたいなものなんだな、などと思ってしまいました。

≪緑樹≫

デザイン:ジョン・ヘンリー・ダール 1892年

綴り:モリス商会のジョン・マーティン 1915年

(部分)

(部分)

187 x 470cmの、横長のタペストリー。画像では全体像をご紹介できませんが、こんもりと葉を茂らせた3本の木が立ち、地面には草花が生い茂り、ウサギ、キツネ、鹿、鳥たちが集います。3本の木は、左からセイヨウナシ、クリ、オークで、なるほど葉の形や実が異なっています。それぞれの木の上に巻物がありますが、書かれているのは、木の用途を暗示するウィリアム・モリスの詩。ちなみにセイヨウナシは彫刻、クリは屋根の垂木、オークは造船だそうです。

≪マーセド川、ヨセミテ渓谷≫ アルバート・ビアスタッド (1866年)

今回は、普段あまりお目にかかれない19世紀のアメリカ人画家による風景作品をいくつか拝見できたのも収穫でした。本作には、アメリカ先住民の人たちの姿も描きこまれています。

第7章の「7-2:海と水流」には、カナレット、ターナー、モネ、セザンヌ、ヴラマンク、サージェントなどによる水のある光景が描かれた作品が並んでいました。それぞれの表現の仕方、もっといえば水の表情を出すためにそれぞれの画家がキャンバスに置いた色のコンビネーションを見比べるのも面白かったです。

最後の章にたくさん絵画作品が並んでいたせいもあってか、気分も高揚した私はもっと絵が観たくなり、館内のカフェでお気に入りのアボカド&シュリンプのサンドウィッチと紅茶を頂いてから、これまた昨年見損ねたシャルダン展へと向かったのでした。

*会期終了

本展の公式サイトはこちら

昨年中に見損ねた展覧会の一つが、このメトロポリタン美術館展。1月4日に終わってしまうので、意を決して2日の早朝に上野の山にダッシュしました。

9時ちょっと過ぎに着いたのですが、案の定、会場の外にはすでに結構な行列。でもチケットをまだ買っていない人たちもわりと混ざっていたらしく、ゲートが開いて会場内に進んでいくうちにスルスルと前に行くことができ、期せずして先着200名が手にできる特製カレンダーをゲット!

普段こういうものにご縁のない私はことのほか嬉しく、手渡して下さったスタッフの方に満面の笑みで「ありがとうございます!」。良い新年のスタートとなりました。

もう終了してしまったので、サクッと記録を残しておきたいと思います。

本展の構成は以下の通り:

第1章 理想化された自然

1-1:アルカディア―古典的な風景

1-2:擬人化された自然

第2章 自然のなかの人々

2-1:聖人、英雄、自然のなかの人々

2-2:狩人、農民、羊飼い

第3章 動物たち

3-1:ライオン、馬、その他の動物

3-2:鳥

第4章 草花と庭

第5章 カメラが捉えた自然

第6章 大地と空

6-1:森へ

6-2:岩と山

6-3:空

第7章 水の世界

7-1:水の生物

7-2:海と水流

副題に「大地、海、空―4000年の美への旅 西洋美術における自然」とありますが、”実物で見る百科事典”といわれるメトロポリタン美術館のコレクションならではの、スケールの大きくユニークな展覧会でありました。ひとことで言えば、「自然」という大きなテーマのもと、133点に及ぶ作品が、制作場所・年代を問わずに、モティーフなどの共通項で括られて展示されていました。

例えば、第3章の「3-1:ライオン、馬、その他の動物」では、≪リラのための牛頭の装飾≫(メソポタミア、紀元前2600-前2350年)と、≪シロクマ≫(フランソワ・ポンポン、1923年)が一緒に並んでいましたし、第6章の「6-3:空」では、≪雲から現れる天使の柱頭≫(フランス、ブルゴーニュ、1150-1200年頃≫と、≪トゥーライツの灯台≫(エドワード・ホッパー、1929年)が並ぶといった具合です。

次々と現れる作品に頭の中がシャッフルされ、スポンテニアスな反応をしながら鑑賞するというのもなかなか楽しいものでした。

何点か作品も挙げておきたいと思います:

≪洗礼者聖ヨハネの生涯が描かれた写本紙葉≫ スコットランドのジェイムズ4世の画家(フランドル、1485-1530年頃に活動) (1515年頃)

羊皮紙に描かれた、色彩の大変美しい写本装飾。中央に座る洗礼者聖ヨハネの周りに、聖ヨハネの生涯(キリストの洗礼から、ヨハネの骨の焼却まで)を描いた場面が描きこまれています。本当は手にとって、じっくり眺めたい作品です。

≪馬丁と犬を伴うドーセット公3世の猟馬≫ ジョージ・スタッブス (1768年)

馬の画家スタッブスは、私に強くイギリスを思い出させる画家の一人です。ロンドンのナショナル・ギャラリーにある≪ホイッスルジャケット≫を久々に観たくなりました。

≪池、ヴィル=ダブレイ≫ ウジェーヌ・アジェ (1923-1925年)

パリ西部の郊外にあるヴィル=タブレイはコローのお気に入りの場所で、ここに写し出されているのは「コローの池」と呼ばれていた池だそうですが、私はJ.W.ウォーターハウスの≪シャーロット妃≫を想起しました。

≪タコのあぶみ壺≫ ミュケナイ/後期ヘラディックⅢC期 (紀元前1200-前1100年頃)

洗練されたフォルムの美しさに息を飲みました。紀元前1200年!隣に並んでいた、≪ロブスターのハサミ形の壺≫(ギリシャ、アテネ、紀元前460年頃)のデザイン・センスもおもしろかったです。

≪主教の庭から見たソールズベリー大聖堂≫ ジョン・コンスタブル (1825年)

久しぶりに大型のコンスタブルの油彩画を観たような気がします。イングランドの空気感が懐かしいなぁ。。。

ついでながら、今ロンドンのロイヤル・アカデミーで「Constable, Gainsborough, Turner and the Making of Landscape」と題された特別展が開催されているようです(本展にもお三方の作品が揃っていますが)。

そのレヴューをイギリスの新聞で読んでいたら、”16世紀、17世紀の(英国)宮廷は外国人画家を雇えれば十分満足で、宗教画はイタリアから買うものだった”というくだりがあり、ウィンブルドン現象って歴史の長いイギリスのお家芸みたいなものなんだな、などと思ってしまいました。

≪緑樹≫

デザイン:ジョン・ヘンリー・ダール 1892年

綴り:モリス商会のジョン・マーティン 1915年

(部分)

(部分)187 x 470cmの、横長のタペストリー。画像では全体像をご紹介できませんが、こんもりと葉を茂らせた3本の木が立ち、地面には草花が生い茂り、ウサギ、キツネ、鹿、鳥たちが集います。3本の木は、左からセイヨウナシ、クリ、オークで、なるほど葉の形や実が異なっています。それぞれの木の上に巻物がありますが、書かれているのは、木の用途を暗示するウィリアム・モリスの詩。ちなみにセイヨウナシは彫刻、クリは屋根の垂木、オークは造船だそうです。

≪マーセド川、ヨセミテ渓谷≫ アルバート・ビアスタッド (1866年)

今回は、普段あまりお目にかかれない19世紀のアメリカ人画家による風景作品をいくつか拝見できたのも収穫でした。本作には、アメリカ先住民の人たちの姿も描きこまれています。

第7章の「7-2:海と水流」には、カナレット、ターナー、モネ、セザンヌ、ヴラマンク、サージェントなどによる水のある光景が描かれた作品が並んでいました。それぞれの表現の仕方、もっといえば水の表情を出すためにそれぞれの画家がキャンバスに置いた色のコンビネーションを見比べるのも面白かったです。

最後の章にたくさん絵画作品が並んでいたせいもあってか、気分も高揚した私はもっと絵が観たくなり、館内のカフェでお気に入りのアボカド&シュリンプのサンドウィッチと紅茶を頂いてから、これまた昨年見損ねたシャルダン展へと向かったのでした。