9月10日、イタリア文化会館にて開催された

「イタリアの印象派 マッキアイオーリ ―光を描いた近代画家たち―」展のプレス・リリースにお邪魔してきました。

東京において現在開催中の「

トリノ・エジプト展」、来週始まる「

古代ローマ帝国の遺産展」、来年開催される「ボルゲーゼ美術館展」などとともに、本展は「

日本におけるイタリア2009・秋」の基幹イベントの一つとして企画された展覧会の一つ。国内では広島

のふくやま美術館(2009年10月3日~11月29日)と

東京都庭園美術館(2010年1月16日~3月14日)の2か所で開催となり、東京の後はニューヨークに巡回するそうだ。

今回パネリストとして出席されたのは以下の4名の諸氏:

ヴィチェンツォ・ペトローネ氏 (駐日イタリア大使)

ウンベルト・ドナーティ氏 (イタリア文化会館館長)

塩田純一氏 (東京都庭園美術館副館長)

谷藤史彦氏 (ふくやま美術館学芸課長)

まずは「マッキアイオーリ」展について、ふくやま美術館の

サイトから転載しておく:

この秋、ふくやま美術館は、19世紀のイタリアの重要な芸術運動「マッキアイオーリ」を紹介する特別展を開催いたします。今回は初のイタリア外務省とイタリア文化財・文化活動省の共同企画として、ほとんどが本邦初公開となる珠玉の作品が集まりました。

1856年頃、フィレンツェに集った若い画家たちは、因襲的なアカデミズムからの脱却と新しい芸術の創生を目指しました。大胆な斑点(マッキア)を用いた画法から、「マッキアイオーリ」と呼ばれるようになった彼らは、フランスの印象派にも先駆けて、自然における光の描写を追求していきます。

ときにイタリアは、統一運動(リソルジメント)の動乱のただなかにあり、画家のなかには運動に身を投じるものもいました。やがて彼らのなかには、自分たちの生きるこの時代を描くことこそ、近代画家の役割ではないかという意識が芽生えてきます。こうしてマッキアイオーリの画家たちは、新たに手にした表現によって、同時代の独立戦争、かけがえのない日常生活、そして雄大な自然をいきいきと描いていきました。このような近代イタリア、青春の軌跡を、フィレンツェのピッティ宮殿近代美術館、リヴォルノの市立ジョヴァンニ・ファットーリ美術館などの作品63点でたどります。

日本で「マッキアイオーリ」展が開かれるのは、1979年春に伊勢丹美術館で開催されて以来、実に30年ぶりとのこと。しかも今回総監修を担当する、フィレンツェ在住でマッキアイオーリ研究の第一人者である美術史家フランチェスカ・ディーニ氏のお父様は、その30年前の展覧会で監修を担当されたピエロ・ディーニ氏であったという因縁も。

ここで、マッキア派(マッキアイオーリ)の絵画について、伺ったお話を元に少し補足してみたい。

マッキアをイタリア語の辞書で調べると、”染み”、”斑点”、”ぶち”などと載っている。「大胆な斑点(マッキア)を用いた画法」と言われれば私などは点描を思い浮かべてしまうが、正しくはマッキア派の画家たちによって1860年初めに編み出された、色の領域(ブロック)ごとに素早く対象の明暗を捉える技法のこと。ルネッサンス時は下絵を描く際の手法として使われていたが、マッキア派はそれを活用して絵を完成させた。

そう聞けば、油彩画の習作などに見られる、対象の色彩や明暗を大まかにブロックで捉えて素早く絵の具を置いていく画面が思い浮かぶ。外光表現などを即行的に捉えつつ、パリの印象派の作品とは異なって対象物の輪郭を失わないマッキアイオーリの画家たちの画面は、このような技を駆使しているからこそなのかもしれない。

尚、本来マッキアとは子供が誤って作るような染み、斑点を意味し、マッキアイオーリは1862年に批評家が冗談半分に作った新造語であるが、画家たちはそれを受け入れて自らそう名乗るようになった。

更にお話を伺っているうちに、マッキアイオーリの画家たちの活動とその意義を考える際、大きな三つのポイントが頭の中で整理されてきた。

一つはリソルジメント(イタリア統一運動)の時代という社会的背景の特殊性。マッキアイオーリが関わる部分を中心にざっと要約を試みると、リソルジメントとは19世紀にイタリアで起こった、イタリア統一を目指した社会運動。時期については諸説あるようだが、1815年のウィーン会議から始まり、幾多の戦争を経る中1861年にはイタリア王国が建国され、1866年にヴェネツィア、1870年にローマ教皇領も加わり、半島の一応の統一を見る。1870年にローマに遷都するまで、1865年から5年間はフィレンツェが首都であった。

ここで触れなければならないのは、

カフェ・ミケランジェロ(当時はジョロと発音)。祖国統一を夢見る熱心な愛国精神で結ばれた、マッキアイオーリら進歩的な若い芸術家たちが1855年頃からフィレンツェにあるこのカフェに集まるようになった。本展には、このカフェに集うマッキアイオーリ達が描かれた

アドリアーノ・チェチョーニによる水彩画が展示されるが、それぞれ人物に番号が振ってあり、欄外に名前が記載されているとのこと。

ジョヴァンニ・ファットーリ、

シルヴェストロ・レーガ、

テレマコ・シニョリーニの3人の画家がその代表的なメンバーであるが、今回は彼らを中心に14名の作品が揃う。尚、このカフェが1906年に閉鎖された際には、埋葬の儀式が執り行われたという。

ジョヴァンニ・ファットーリ 『29歳の自画像』 (1854年) ピッティ宮殿近代美術館

このライオンのように立ち上げた髪型は、ファットーニがわざとやっていたそうだ。パンク・ロッカーのモヒカンのごとき反骨精神の現れ?

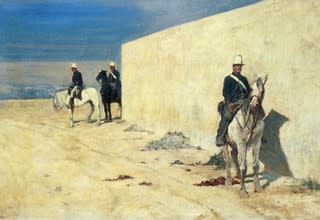

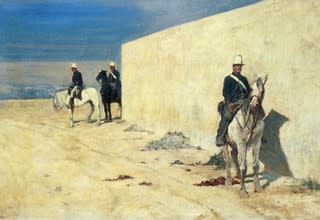

ジョヴァンニ・ファットーリ 『歩哨』 (1872年) 個人蔵

ファットーリは歴史小説を読むのが好きで、『

ラングサイドの戦いにおけるメアリ・スチュアート』(1861年)は彼の好きなウォルター・スコットの小説が元になったアカデミックな絵画。これが

『歩哨』では、今画家の眼の前で起こっている現実のリソルジメントの兵士たちの情景に。乾燥した大気の中、白い壁に映る色濃い影―。

二つ目はアカデミック絵画からの脱却。当時アカデミーの美術教育が行き詰まっており、旧来の教育法に対する不満を持ち、宗教画、神話画中心のアカデミック絵画に見向きもしなくなった若い芸術家たちの関心は、同時代に起こっていることを主題に絵を描くことや、野外における光をどう表わすかというリアリズム表現であった。折しも1855年にパリ万博があり、そこでバルビゾン派の絵画を観た

セラフィーノ・デ・ティヴォリらマッキアイオーリの画家たちがイタリアに戻り、その動向を伝えた。イギリスのターナーの風景画作品なども影響を及ぼしたという。

テレマコ・シニョリーニ 『セッティニャーノの菜園』 個人像

テレマコ・シニョリーニ 『リオマッジョーレの屋並』(1892-94年頃) ピッティ宮殿近代美術館

テレマコ・シニョリーニ 『リオマッジョーレの屋並』(1892-94年頃) ピッティ宮殿近代美術館

シニョリーニは自然主義に惹かれた画家。

シルヴェストロ・レーガ 『母親』 (1884年) フォルリ貯蓄財団

レーガは内省的な家庭や自然を多く描いた。この作品では、小さな娘は母親のドレスの上に乗って立ち、その姿に母親は優しい視線を送る。レーガはまた、リソルジメントの英雄、赤シャツ隊を率いたジュゼッペ・ガリバルディの赤シャツ姿の肖像も描いている。

三つ目は、トスカーナ賛歌。時代を切り取ることと並んで、トスカーナの田園もマッキアイオーリが愛して止まなかった主題。そしてマッキアイオーリの風景画に大きな役割を果たしたのが、批評家にしてコレクターでもあるディエゴ・マルティッリ。リヴォルノに所有するカスティリオンチェッロの広大な土地を芸術家たちに開放した。また、フィレンツェ近くの湿った美しい田園風景が広がるピアジュンティーナもマッキ派が好んで通った場所。

ジョヴァンニ・ファットーリ 『トスカーナ地方マレンマ』 (1880年頃) ピッティ宮殿近代美術館

マレンマはかつて湿地だったが、根気強く干拓され、今ではトスカーナの台所に。しかし19世紀の中頃にはマレンマの貧しい農村生活がそこにはあり、貧しさから抜け出そうと必死に働く農民の姿があった。北米、ブラジル、アルゼンチンなどへ移民する農民も多数あった時代。

オドアルド・ボッラーニ 『高地』 (1861年) ピッティ宮殿近代美術館

ファットーニの風景画同様、横長の画面。都市の華やかさではなく、田舎の生活を好んで描いたマッキアイオーリの画家たちは、パノラミックな風景に適した横に長いキャンバスや板をしばしば使った。

ところで、本展のタイトルは、英語表記では「The Macchiaioli, Italian Masters of Realism (伊語ではI Macchiaioli Maestri Italiani Del Realismo)」となっている。確かにマッキア派はバルビゾン派と印象派の中間に興り、その外光表現においてはパリの印象派に先駆けた動きと位置づけることができる。しかし、リソルジメントを背景に芸術と政治の活動が刺激し合い、「現代社会を率直に見詰め抜く」リアリズムから生まれた時事性もマッキアイオーリの大きな側面。なぜ日本語では「イタリアの印象派」?

私も疑問に思っていたところ、講演後の質疑応答でこの点が質問に挙がった。会見の冒頭で、塩田氏の「今まで日本における西洋画の展覧会は印象派主体であったが、去年のハンマースホイ展の成功に見る通り、日本の鑑賞者も成熟している」というコメントが聞かれたあとだけに。

さて、美術館側の回答によると、実際今回のタイトルのネーミングについては議論となったそうだ。結局のところ、やはりリアリズムと印象派では、印象派の方が一般的にわかりやすいということで落ち着いた模様。ふくやま美術館のチラシに使われているシルヴェストロ・レーガの『庭園での散歩』も、印象派っぽい作風の作品である。私見であるが、これは正解です。なぜなら「リアリズム」にも観点によって多様性があるし(日本ではまだまだ「写実主義」と同意語に近いのでは?)、聞きなれない「マッキアイオーリ」という言葉で敬遠されるには、この展覧会はあまりにも勿体ないから。

実のところ、「マッキアイオーリ」はトスカーナ周辺に限られたローカルな動きに過ぎず、統一運動が起こっていたとはいえ、なお地方主義の残る当時のイタリア全土にすら広まったわけではなかったとのこと。しかし現在においては19世紀イタリア絵画のもっとも重要な現象であったと考えられ、近年イタリア国内でも展覧会が続き、国際的な評価も高まってきているという。

お恥ずかしながら私も今回初めて知った「マッキアイオーリ」(最初は画家の名前かと思った)。ピッティ宮殿に近代美術館があると言われても、フィレンツェは何と言ってもルネッサンスの街であるからして、近代美術にまでなかなか気が回らない。そんなていたらくの私には、今回スライドに映し出される作品の数々はまさに魅惑の世界だった。ああ、また未知の油彩画の素晴らしい作品にたくさん出会えそうだ、と。

フランチェスコ・ジョーリ 『水運びの娘』 (1891年)フィレンツェ貯蓄財団

いかがでしょう、この叙情性。早く本物をこの目で観たい。

東京開催は来年の1月、とやや先であるが、もし10月、11月の会期中に広島に行くご予定の方がいらしたら、是非是非ふくやま美術館に足をお運び下さい。今一度展覧会スケジュールを書いておきます:

広島-ふくやま美術館 2009年10月3日-11月29日

東京-東京都庭園美術館 2010年1月16日-3月14日

尚、ふくやま美術館では関連イベントとしてディーニ氏の講演会が下記の通り予定されている。東京でもあるのかしら?

●記念講演会

「マッキアイオーリ:1861-69年、ヨーロッパの革新的芸術運動」

フランチェスカ・ディーニ(本展総監修者・美術史家)

10月3日(土) 午後2時~(12時開場)

美術館ホール(通訳付 先着150名 聴講無料)

最後に、「日本におけるイタリア2009・秋」の近々のイベントの一つとして「未来派の夕べ」というイベントが9月19日(土)15:00にイタリア文化会館にて開催。リーディング・ダンス・パフォーマンスだそうです。入場無料ですが、事前申込制だそうですので、ご興味のある方はどうぞ。

入場無料 E-mail で申し込み受付

申し込み宛先::件名を「未来派申込」として、希望者の住所、氏名、電話番号を明記の上、eventi.iictokyo@esteri.it まで。

会場:イタリア文化会館 B2 アニェッリホール

主催:イタリア文化会館、ミラノ市

お問い合わせ イタリア文化会館:☎03-3264-6011

『闘牛士姿のアンブロワーズ・ヴォラール』 ルノワール(1917)

『闘牛士姿のアンブロワーズ・ヴォラール』 ルノワール(1917)

先生、これ描くんですか?(心のつぶやき)

先生、これ描くんですか?(心のつぶやき) これもまだ削りが甘い

これもまだ削りが甘い

ほら、ね?

ほら、ね?