15日(水)は、私は東京から向かい、午前10時前に上州電鉄吉井駅で待ち合わせをして、譲原防災センターと譲原地すべり対策事業を視察しました。この事業の指定地面積は約100haで幅が約2,000m、奥行きが約800m、すべり面深度が最大で約50m、移動土砂量は約2,000万㎥と大変大きな規模で驚きました。この対策事業により、人家や田畑、国道などの大きな被害を防ぐとともに、神流川の河道閉塞や下流域の利根川の氾濫や首都圏等の災害も防ぐための工事であるとのことでした。

▽ 利根川水系砂防事務所の高橋専門官さんなどから説明を聞いているところです。

▽ 譲原防災センター内のイラストマップと映像による神流川周辺が紹介されていました。

▽ 譲原防災センターの前には記念碑があり、冬桜が咲いていました

▽ 譲原防災センター横の集水井への入口です。

▽ 排水トンネル内の上部から見ている方々と上部から撮影した集水井です。

譲原地すべりの対策工として、地すべりの原因となる地下水を取り除く、「横ボーリング工」「排水トンネル工」「集水井工」で、地すべりの動きを抑える工法と、抑止工だけでは満足な効果が得られない場合に抗やアンカーなどで強制的に地すべりを止める「アンカー工」「抗工」が施されていました。

▽ 長く続く排水トンネルです。

▽ 排水トンネル内で集水の様子などについて説明を受けました、

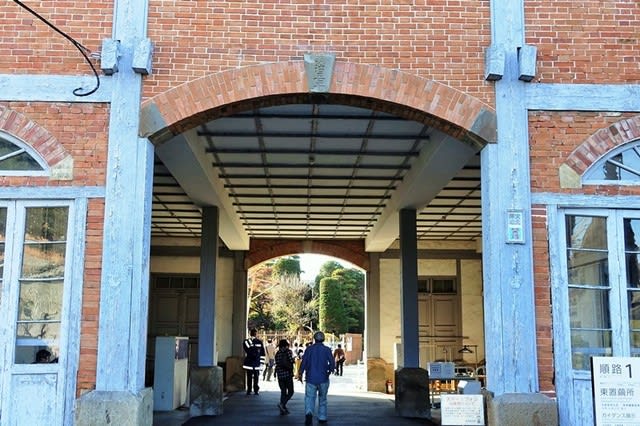

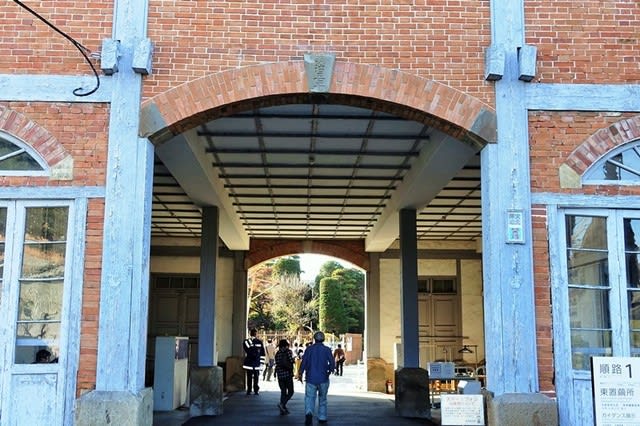

午後の視察先「富岡製糸場」は、重要な文化遺産として顕著な普遍的価値が認められ、日本で18番目に世界遺産一覧表へ記載されたとのことでした。

ボランティアのガイドさんから、明治5年に全国初となる官営模範製糸場が創設されてから現在までの歴史や、東繭倉庫、女工館、ブリュナ館、診療所、検査人館など建物構造や関係した方々の説明、操糸場では器械製糸技術や工女のことなどを詳しく説明していただきました。その中で、長野県と関係する事柄も多く、片倉工業(株)が昭和62年に操業停止して平成17年10月1日に富岡市に管理が移されるまで、1年間に約1億円も投じて維持管理をされて来られたことに感銘を受けました。

▽ 我々の他にも多くの皆さんがボランティアのガイドさんの説明を聞いていました。

▽ 明治5年に主要な建物が建てられました印です。

▽ 操糸場のレンガの縦横と並べた造りは強固とのことでした。

▽ 操糸場の中は観光客で大変混雑していました。

▽ 自動操糸機がズラッと並んでいました。

▽ 勉強をしていたブリュナ館と福利厚生のための診療所の様子です。

▽ フランス式繰糸器の実演の模様です。

利根川水系砂防事務所の高橋専門官さんをはじめ職員の皆さんには大変お世話になり感謝申し上げます。

今回の視察研修でも、防災・減災の対策としての地すべり対策事業の重要さを勉強できました。やはり平時から危機管理体制強化に努めていくソフト面と地すべり対策事業等による防災・減災対策のハード面の両面から、安全・安心な生活を守っていかなければと痛感した有意義な現地研修会となりました。

▽ 朝の写真は、東京でしたので前日に撮影した上生坂上空からの風景です。

その他生坂村では、保育園で入所説明会、小学校4年生が社会科見学、児童館でマラソンクラブ、公民館でソフトバレーボールリーグ戦、いくさか歩こう部、健康管理センターで消防訓練などが行われました。

▽ 利根川水系砂防事務所の高橋専門官さんなどから説明を聞いているところです。

▽ 譲原防災センター内のイラストマップと映像による神流川周辺が紹介されていました。

▽ 譲原防災センターの前には記念碑があり、冬桜が咲いていました

▽ 譲原防災センター横の集水井への入口です。

▽ 排水トンネル内の上部から見ている方々と上部から撮影した集水井です。

譲原地すべりの対策工として、地すべりの原因となる地下水を取り除く、「横ボーリング工」「排水トンネル工」「集水井工」で、地すべりの動きを抑える工法と、抑止工だけでは満足な効果が得られない場合に抗やアンカーなどで強制的に地すべりを止める「アンカー工」「抗工」が施されていました。

▽ 長く続く排水トンネルです。

▽ 排水トンネル内で集水の様子などについて説明を受けました、

午後の視察先「富岡製糸場」は、重要な文化遺産として顕著な普遍的価値が認められ、日本で18番目に世界遺産一覧表へ記載されたとのことでした。

ボランティアのガイドさんから、明治5年に全国初となる官営模範製糸場が創設されてから現在までの歴史や、東繭倉庫、女工館、ブリュナ館、診療所、検査人館など建物構造や関係した方々の説明、操糸場では器械製糸技術や工女のことなどを詳しく説明していただきました。その中で、長野県と関係する事柄も多く、片倉工業(株)が昭和62年に操業停止して平成17年10月1日に富岡市に管理が移されるまで、1年間に約1億円も投じて維持管理をされて来られたことに感銘を受けました。

▽ 我々の他にも多くの皆さんがボランティアのガイドさんの説明を聞いていました。

▽ 明治5年に主要な建物が建てられました印です。

▽ 操糸場のレンガの縦横と並べた造りは強固とのことでした。

▽ 操糸場の中は観光客で大変混雑していました。

▽ 自動操糸機がズラッと並んでいました。

▽ 勉強をしていたブリュナ館と福利厚生のための診療所の様子です。

▽ フランス式繰糸器の実演の模様です。

利根川水系砂防事務所の高橋専門官さんをはじめ職員の皆さんには大変お世話になり感謝申し上げます。

今回の視察研修でも、防災・減災の対策としての地すべり対策事業の重要さを勉強できました。やはり平時から危機管理体制強化に努めていくソフト面と地すべり対策事業等による防災・減災対策のハード面の両面から、安全・安心な生活を守っていかなければと痛感した有意義な現地研修会となりました。

▽ 朝の写真は、東京でしたので前日に撮影した上生坂上空からの風景です。

その他生坂村では、保育園で入所説明会、小学校4年生が社会科見学、児童館でマラソンクラブ、公民館でソフトバレーボールリーグ戦、いくさか歩こう部、健康管理センターで消防訓練などが行われました。