白鳥伝説でのハクチョウ

大和地方には古代から日本武尊の白鳥伝説が伝えられています。白鳥という鳥は日本ではオオハクチョウやコハクチョウがいますが、オオハクチョウやコハクチョウは渡り鳥で日本では冬にしか見ることができません。また今ではオオハクチョウは関西では見れませんし、コハクチョウも琵琶湖あたりでしか見ることができません。

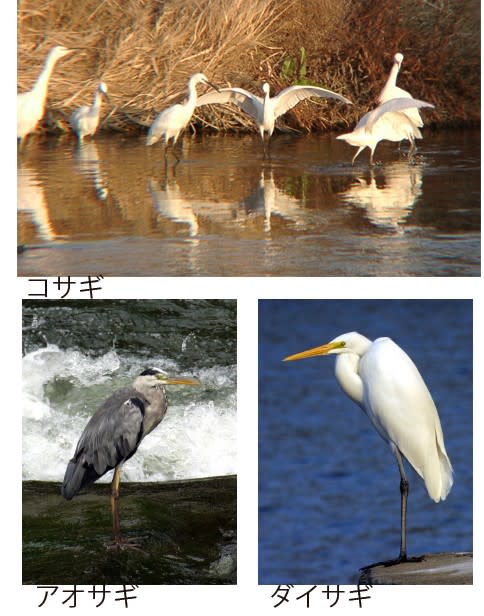

昔は今よりもハクチョウが関西でも見れたかもしれませんが、四季を通して日本人の目に見えたハクチョウはシラサギの事ではないかと思われます。シラサギ、正式にはコサギやダイサギのことですが、これらの鳥も含めて昔から日本人はハクチョウと呼んでいたかもしれません。

*******************************************************************

白鳥伝説

日本武尊は、父の景行天皇から、朝廷に服従しない熊襲・出雲などを征討するように命じられ、西国を征服して、大和へ帰ってきましたが、帰国後すぐに東国の蝦夷を征討するように命じられました。

苦難のすえに、東国を征討しますが、その帰る道中で、伊吹山の神との戦いに負けて、大和へ逃げ帰ろうとしますが、能褒野(亀山市)という所に来た時についに力尽きてしまいます。

能褒野に葬られた日本武尊の魂は、白鳥となって大和へ向かい、琴弾原(御所市)を経て、旧市邑(羽曳野市)に降り立ち、その後、天高く飛び去ったと古事記・日本書紀では伝えています。

亀山市・御所市・羽曳野市の三市には御陵があり、俗に「白鳥の三陵」と呼ばれ、日本武尊・白鳥伝説は今も語り伝えられています。

*******************************************************************

(生きている大和川より)

コサギ(サギ科)

全長は、約60cmで、シラサギの中で最も小さく、脚は黒く、指は黄色をしており区別できます。夏羽には2~3本の長い冠羽があります。冬に南方へ渡るものもいます。留鳥

コサギの群れ:コサギはさまざまな方法でエサをとります。浅瀬を歩いたり、足でかき回したり、水中を凝視したり、遡上してくるのを待ち伏せたりします。写真のように集団で魚を追ってとることもあります。

アオサギ(サギ科)

全長は、約90cmで、目本員大のサギです。背は灰色で、翼は青黒色です。全国に分布し、水田、池沼などにすみ、魚類やカニ類を食べます。繁殖期後は、群れをつくりますが、冬は単独でいることが多いです。留鳥

ダイサギ(サギ科)

全長は、約80cmで、シラサギの中では最大です。繁殖期には、チュウサギ、コサギなど他のサギとともに集団営巣します。他のサギのなかまより高い枝に営巣することが多いです。冬は大部分が南方に渡ります。夏鳥(一部留鳥)