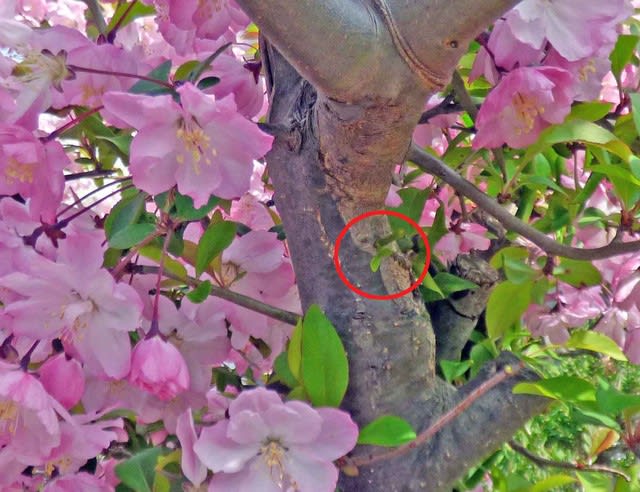

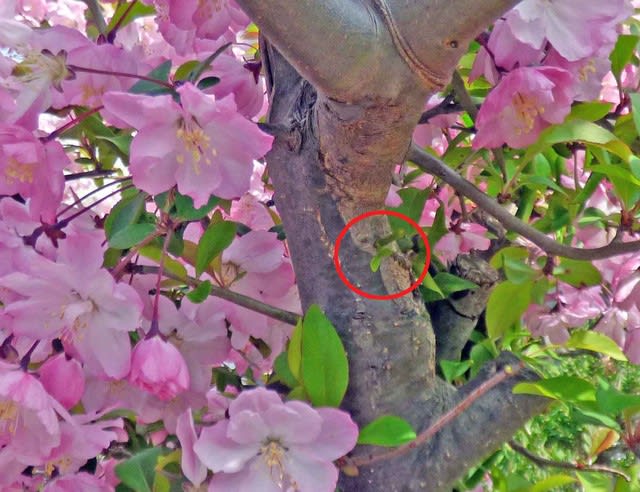

① 庭のハナカイドウ(花海棠)にヤドリギ(宿り木)が芽生えているのを見つけました。

② よく見ると、一カ所だけではありません。

③ ヤドリギの果実は、多くの場合、ヒレンジャク(緋連雀)たちが食べます。

ところが、種子はネバネバの物質に包まれているために、鳥の腸を容易く通り抜け、肛門から出て長く粘液質の糸を引いて樹上に付着します。

この種子が樹上で発芽し、成長したのがヤドリギです。

④ この種子を冬に庭のハナカイドウ(花海棠)の幹に木工ボンドで接着しておきました。

ヤドリギの種は、発芽すると「寄生根(きせいこん)」という根を幹の中に食い込ませ、樹木から水分と養分を吸収して成長します。

まさに「宿り木」ですねえ。

この写真は、7年前の6月8日に発芽し、寄生根を食い込ませているモノです。

しかし、翌年には成長するどころか、緑の部分が見えなくなってしまい、枯れたものと思っていました。

7年後に再度芽生えたのは、寄生根が生きていたんですねえ。

② よく見ると、一カ所だけではありません。

③ ヤドリギの果実は、多くの場合、ヒレンジャク(緋連雀)たちが食べます。

ところが、種子はネバネバの物質に包まれているために、鳥の腸を容易く通り抜け、肛門から出て長く粘液質の糸を引いて樹上に付着します。

この種子が樹上で発芽し、成長したのがヤドリギです。

④ この種子を冬に庭のハナカイドウ(花海棠)の幹に木工ボンドで接着しておきました。

ヤドリギの種は、発芽すると「寄生根(きせいこん)」という根を幹の中に食い込ませ、樹木から水分と養分を吸収して成長します。

まさに「宿り木」ですねえ。

この写真は、7年前の6月8日に発芽し、寄生根を食い込ませているモノです。

しかし、翌年には成長するどころか、緑の部分が見えなくなってしまい、枯れたものと思っていました。

7年後に再度芽生えたのは、寄生根が生きていたんですねえ。