動物愛護活動において今年もいろんなことがありましたが、今年の締めくくりとして印象に残ったことをいくつかご報告します。

1.「2016みんなで学ぼう!動物あいご」

敦賀市内の児童クラブ8か所で、7~8月に行いました。

実施内容については、ブログに載せてありますので、学童たちの感想文をいくつかご紹介します。

学童たちが書いてくれた感想文を読んでいると、「やってきてよかった!」と実感し「また来年も頑張ろう!」という励みになります。

「2016みんなで学ぼう!動物あいご」感想文 抜粋

今日は、みんなに動物あいごのお話をしていただきありがとうございました。

動物がどんなやくわりをしているのかや、くんれんをするとどれだけ人間のやくにたつのかをたくさん教えてくださりかんしゃしています。

すてられた犬・ねこが多くころされているのかもくわしく教えてもらえて、みんな動物のことがよく分かっとおもいます。

わたしの家にはねこがいます。

たまにひっかかれたりかまれたりするけどすてようとはいちどもおもったことはありません。

どうぶつにやさしい心をわすれずに、かいぬしとしてペットをだいじに守りいつまでもいっしょに生きていこうと思います。

かみしばいや〇×クイズもとてもたのしかったです。

きょうのお話をいつまでもわすれずにおとなになっても思いだして、わたしにできるどうぶつあいごをやっていきます。

今日は本当に本当にありがとうございました。

小学生3年 女子

今日は動物あいごのことについてお話をきいていろんなことをしることができてとてもうれしかったです。

多くの犬やねこがすてられころされていることもしってかなしくなりました。

わたしのいえでは犬をかっています。ミミといいます。わたしはときどきミミとさんぽにいきます。

犬やねこのねんれいをおしえてくださり、わたしの犬は17さいで人げんでいうと80さいぐらいだということがわかりました。

ミミといっしょにいるととてもたのしいし、ミミには20さいまでいきてほしいです。

〇×クイズは1もんまちがえました。とてもべんきょうになりました。

犬がしたをハアハアさせるのはのどがかわいたということじゃなくてたいおんちょうせいをしているためだというのをはじめてしりました。

いぬやねこのことをもっとべんきょうしてくわしくなりたいです。

みんなで歌った「つばさをください」もしっかり歌いました。

もらったしゃしん、どれもかわいかったのでいろいろほしくなりました。

わたしのつくえの上かげんかんにつりさげようかかんがえています。

ありがとうございました。

小学生4年 女子

今日の動物あいごのお話についての感想!

ぼくがおどろいたことは、年間で約10万びきの犬やねこがころされていることです。

とてもかわいそうだと思いました。

生きるために生まれてきたのに、「小さい時はかわいかったけど大きくなったらかわいくなくなった」とか「いそがしくなってせわができなくなった」とかですててしまう人間が多いからです。

かうときに未来のことを考えないからすてられてころされてしまうんです。

ちゃんと未来のことをどうなるか考えてかう世の中になってほしいと思います。

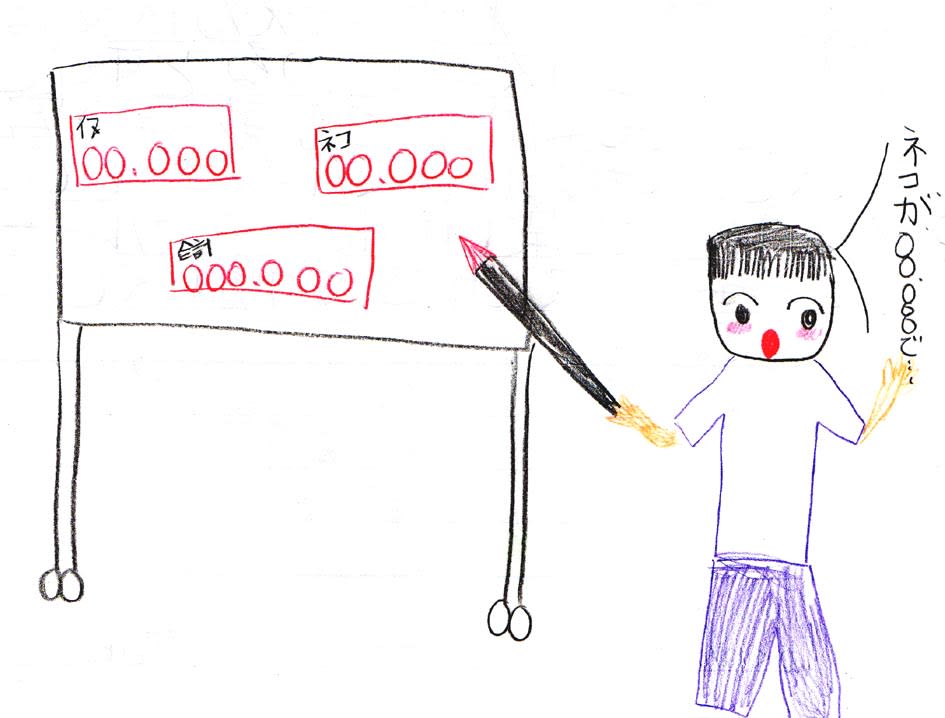

今日のお話を聞いて生き物は大切なんだと思う心を大きくなってもわすれずにいます。(イラスト書いてくれました)

小学生4年 男子

今日は動物の話を聞かせてくださってありがとうございました。

いろんな事が勉強になりました。

1年間に犬や猫が役10万匹殺されていることを知りとてもかわいそうだと思いました。

「大きくなったらかわいくなくなった」「ひっこしでかえなくなった」「いそがしくてめんどうみれなくなった」という理由ですてられ、すてられた犬や猫は生きるためにがんばっていても殺されてしまうんです。

ペットを飼う時は、みんなで話し合って飼わなければいけないと思いました。

かみしばい(ほんとうに飼えるかな?)を読んでもらってペットを飼うことはたいへんなんだということが分かりました。

〇×クイズでは知らない問題がいろいろ出てきましたがくわしく説明してくれたのでとても勉強になりました。

犬や猫に食べさせてはいけない物があるとは知りませんでした。

最後に写真をもらいました。とてもかわいい写真がたくさんあって迷ってしまい決めるのに時間がかかりました。

今日の話はとても楽しかったです。

来年も話を聞かせてください。

今日は本当にありがとうございました。

これから先も今日の話を心の中に残しておきます。

小学生5年 女子

今日は動物愛護について教えてくださりありがとうございました。

最初にいぬ・ねこが1年間に約10万匹殺されていることを教えてもらい、その数が敦賀市の人口よりも多いことにとてもショックでした。

人間のせいで病気になったりすてられたりしてかわいそうなことになるので、飼うときには先のことをよく考えて飼わなければいけないなということがよくわかりました。

〇×クイズ、かみしばい、とても楽しく勉強になりました。

さいごにLサイズか2Lサイズどちらかの写真をえらびました。

私はいぬもねこも大スキなのでとっても迷いましたが2Lの子犬の写真をえらびました。

みんなかわいい写真をもらっているのを見てみとれてしまいました。

今日教えてもらったことをわすれずに、もしすて犬やすてねこに出会ったら助けてあげてやさしく飼って育てたいと思います。

もらった写真です。(イラスト書いてくれました)

小学生5年 女子

今日、動物あいごのことをいろいろおしえてくださってうれしかったです。

でも、ほけんじょに入れられた犬やねこが3日いないにもらってくれる人がいないところされてしまうなんてとてもかわいそうだと思いました。

すてる人間がいるからそうなるんです。悪い人間がいるんだなと思います。

せっかく生まれた小さないのち、それをおきざりにするなんて私はぜったいにしません。

今こうしているときに、犬やねこがころされているなんてもう、私の心がチクチクしてかわいそうな犬やねこの顔がうかびます。

私は、小さな命をすくう、動物や人にやくだつ大人になりたいです。

そして、不幸な動物や人をたすける仕事がしたいです。

あいごボランティアに入って、小さな命を守りころされることがなくなる社会にしたいです。

小学校5年 女子

2.「NKC大会」

ご報告が大変遅れてすみません。

10月2日(日)に敦賀市の松原運動場で開催されました。

日本各地から多くのワンちゃんが来場、北海道犬はじめ、柴犬・ドーベルマン・ラブラドールレトリバー・シェパード・小型犬などバラエティに富んで楽しいひとときでした。

幸い天候にも恵まれ、海と青空・・・素敵な環境での大会でした。

その雰囲気の写真をいくつかご紹介します。

来年3月20日(月)には岐阜支部でNKC大会の開催が予定されています。

今まで行ったことがないので来年こそは行ってみようと思っています。

3.「動物あいごパネル&ミニ写真展」

げんでんふれあいギャラリーで開催しました。ブログに掲載済みです。

来年も予定しています。

4.「福井どうぶつネットワーク」(旧名称:福井県動物愛護協議会)の開催・参加

福井県内の動物愛護ボランティア団体・個人の方々が一堂に集まる会合です。

昨年8月に発足し、今年で2年目を迎えました。

動物愛護に纏わる課題の共有化・解決策の検討、行政への意見提言などを行っています。

この会合には福井県動物愛護行政担当の方が時々出席され、福井県動物愛護行政の動きなどの情報提供、また出席者との意見交換などを行っています。

この会が福井県動物愛護の進展に更なる貢献ができるよう頑張ってまいります。

5.住民からの相談・依頼事など

毎年大半は面識のない住民からの相談・依頼事があり、ここ数年は10件超/年に及びます。

今年は14件あり、中でも敦賀警察署から保護子猫の件での相談・依頼事があったのには驚きでした。

当方で解決できないことでも相談・アドバイスをしてあげることで「気が楽になった」と言ってくれる方も多く、とても大切なことだなと感じています。

そういったことから、当会ではEメールアドレス・携帯電話番号は常にオープンにしています。

Eメール:wanwanworld2007@yahoo.co.jp

携帯電話:090-9769-3092

6.ブログ「動物たちにぬくもりを!」

このブログに訪問してくださる方が300人超という日がたびたびあり、ほんとうにありがたく思っています。

動物愛護のいろんな情報を掲載し日々更新、更なる動物愛護の輪を広げ知識・意識の高揚を図ってまいります。

来年も頑張ります。みなさんよろしくお願いします。

ありがとうございました。

鼎談 尾辻秀久×福島瑞穂×松野頼久

次の動愛法改正に向けて動き出した超党派議連

2016年12月24日(土) sippo(朝日新聞)

たくさんの課題を積み残した2012年の動物愛護法改正。

次の法改正に向けて、超党派の議連が動き出した。

主眼は動物取扱業者への規制強化。

良貨が悪貨を駆逐するために──。

「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の3人が語り合った。

(司会・構成/太田匡彦 撮影/加藤夏子)

(左から)尾辻秀久・自民党参院議員、福島瑞穂・社民党参院議員、松野頼久・民進党衆院議員

――司会 まずは議連を立ち上げた背景について教えて下さい。

尾辻 日本ではいまだに年間10万匹近いの犬猫が殺処分されています。愛玩動物をこれほど殺さない国にしたい、と考える国会議員が集まったのが始まりでした。私自身は実は犬派ですが、我が家にも猫がいて、皆さんとにかく動物が好きで参加してくれました。

松野 僕はもう10年くらい殺処分や動物取扱業者の問題に取り組んできて、国会でも取り上げてきた。そんななかで福島さん、尾辻さんの熱意で議連が立ち上がり、当然のこととして参加しました。

福島 小学生のころ、近所の家で飼っていた犬が私によくなついていました。 田舎だったということもあり、当時の風潮として、放し飼いにされていました。その犬がある日、野犬狩りにあって保健所に連れて行かれたんです。父と一緒に連れ戻しに行ったのですが、そこにはたくさんの犬がいました。みんな思い詰めたような表情をしていたのが強く印象に残っています。それが私がこの活動にかかわるようになった原点です。

尾辻 「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」という名称にしたのは、皆さんが集まりやすいようにするため。単に「動物愛護」と言うとさまざまに議論が広がってしまう。動物愛護をしようというのに、人間同士がケンカしていてもしょうがないですから。

松野頼久議員(まつの・よりひさ)

殺処分問題解決へ 大量生産、大量消費という形を改める(松野頼久議員)

――司会 11月21日の総会では、動物愛護法改正に向けたプロジェクトチームを立ち上げました。

松野 目標を「殺処分ゼロ」に置いているのですが、殺処分の問題を解決するためにはやはり繁殖業者や流通・小売業者の問題に取り組みを広げていかないと、結局は真の意味での殺処分ゼロは達成できないという現実があります。

福島 論点がたくさんあり、どこにフォーカスするかを話し合っているうちに何年もたってしまってはいけません。だからこの度、動物愛護法の改正案を議連として作ろうということになり、松野さんに座長になってもらいました。

――司会 前回法改正以降の課題はどこにあるという認識ですか?

松野 やはり生体の繁殖から流通、小売りまでにかかわる第一種動物取扱業者の問題が大きいです。特に8週齢規制を確実に実施することが重要で、さらには取扱業を認可制にしたい。ただ僕たちは、ペットショップや繁殖業者を目の敵にしているわけじゃない。今の大量生産、大量消費という形を改めて、良質なところにきちんとやっていってほしいと思っています。

加えて、地方自治体の引き取りの取りのあり方についても検討が必要かもしれません。前回の改正で悪質なリピーターや業者からの引き取りを拒否できるようにした。性善説に立って改正したら、業者が野山に遺棄したり、引き取り屋という最悪のビジネスが活況を呈したりした。もし現行法のまま残すなら、各地方自治体が動物取扱業に対してきちんとチェック機能を働かせる状態にしないといけない。

福島 札幌市の動物愛護管理条例で8週齢規制が努力義務化されるなどの流れができてきていますが、8週齢規制が望ましいということは打ち出していかないといけない。8週齢規制の導入にはマイクロチップの問題をどうするのか、ということもからんできますね。それから犬や猫を飼育する際のケージの大きさを数値規制することも大切な課題。動物虐待の定義も論点として出てくると思います。超党派の議連として、いい提案をしていきたいです。

――司会 総会の際には尾辻会長から「議連としての数値を盛り込みたい」という趣旨の発言もありました。

尾辻 私は会長の立場で、皆さんの声を聞いて「この辺かな」と思うところでまとめたい。皆さんの声を聞いているとそういう感じだったから、じゃあその辺はやらせてもらうのがいいかなと。議連としては、その方向で行きましょうということです。

福島 松野さんからは繁殖制限の話も出ました。

松野 動物愛護法では、例えば「動物を殺す場合の方法」について「できる限り苦痛を与えない方法で」と書かれています。ところが、ではその方法とはなんぞや、ということは書かれてない。繁殖制限や飼養施設規制もそうなんですね。尾辻先生もおっしゃっているように、ぼやっとした言葉で書かれているこうした条文の中身を詰めていく必要があると思っています。

尾辻秀久議員(おつじ・ひでひさ)

法律による根拠で環境省を後押し それも議連の仕事(尾辻秀久議員)

――司会 地方自治体と環境省の関係はいかがですか。

福島 議連を作ってつくづく思ったのは、動物愛護行政が自治事務だということもあり、環境省のイニシアチブがとにかく弱い。そして首長さんの意識によって、自治体のがんばり具合にものすごく差がある。まず環境省に頑張ってもらうには、やはり国会がイニシアチブを取って、超党派でものを言い、動物愛護法をきちんと変える議論をすることが一番いいと思う。

尾辻 環境省を見ていると、「がんばろう」と思っていることは感じる。ところが、環境省が都道府県や市町村と話をした時に、「なんの権限があって言うのか」と開き直られているんじゃないか。環境省が自信を持ってしっかりものが言えるような環境を作らないといけない。そのためには、法律による根拠を作ってやらないといけない。「この法律に基づいているんです」と言えば、都道府県や市町村もちゃんと聞くでしょう。今度の法改正では、環境省ががんばれるような環境作りも我々の大事な仕事だと思っています。

松野 歴史的経緯を言えば、もともと狂犬病予防法があって、これは厚生労働省。さらに獣医師の関連の獣医師法があり、これは農林水産省。そこに環境省の動物愛護法という観点が入ってくる。動物に関する法律が整理できていないのも、いまのいびつな状況の原因であると思います。たとえば、繁殖業者のもとで子犬や子猫が生まれるときは、獣医師立ち会いのもとでなければいけないという法改正も必要だと考えています。そこで獣医師が出生証明を書けば、週齢がきちんと管理でき、安全な出産もでき、繁殖現場に獣医師の目も入るようになる。そうなると獣医師法もからんでくるわけです。

尾辻 環境省が動物愛護を掲げてやろうとすると、以前までの流れとは違う流れになるから、現場でお互いやりづらいところがあるんですね。2020年には、日本でオリンピック・パラリンピックが開催される。そこまでには、うまく整理しておかないといけないですね。

――司会 さらには、自治体が指導・監督しやすいように数値規制を入れていくと。

尾辻 そういうことですね。

福島 良貨が悪貨を駆逐するようになればいいんですよ。

松野 飼い主の皆さんも「安いから買う」という認識ではなく、飼育時も含めて「ある程度のコストは払ってもいい」という人たちが増えていると思います。

尾辻 面倒を見るのはお金がかかるよね。我が家では、娘が飼っている猫の医療費に一番お金がかかっている。

松野 犬や猫を手厚い体制のなかできちんと飼いたいという人たちを増やしていかないといけません。

尾辻 日本人は基本的にやさしい。みんなでその気になれば、日本の動物たちはより楽しく幸せに暮らせるようになるだろうと思っています。

――司会 法改正に向けて、議連の役割はますます重くなる。今後のスケジュール感や各党の議連との兼ね合いは?

松野 まず超党派議連として、独自に法改正に向けて意見を集約したい。各党の議連と超党派の議連の調整もこれから必要になってくる。環境省の中央環境審議会での検討も並行して行われるでしょう。

福島瑞穂議員(ふくしま・みずほ)

8週齢が望ましい 超党派議連としていい改正案を(福島瑞穂議員)

福島 議連には自民党から共産党まですべての党が入っているので、よく議論をして、いい案を作りたいですね。

尾辻 座長にはご苦労をかけるけれども、この超党派議連の案をまとめていただくと同時に、各党にある議連と十分打ち合わせしていただいて、最初からそことの意見を交換して超党派議連の案ができると、非常にまとまりやすい。党派によって意見が違ってくるのでこれはなかなか難しいのですが、ぜひまとめていければと思います。

(朝日新聞タブロイド「sippo」(2016年12月発行)掲載)

尾辻秀久議員(おつじ・ひでひさ)

1940年生まれ。自民党参院議員。厚生労働相などを歴任。超党派議連の会長。

福島瑞穂議員(ふくしま・みずほ)

1955年生まれ。社民党参院議員。消費者少子化担当相などを歴任。超党派議連の事務局長。

松野頼久議員(まつの・よりひさ)

1960年生まれ。民進党衆院議員。内閣官房副長官などを歴任。超党派議連の会長代行。

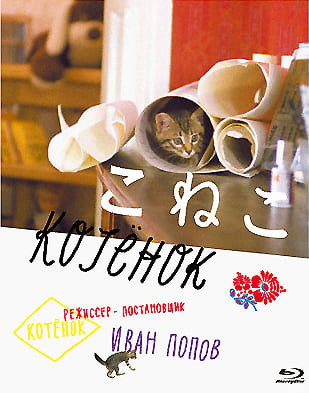

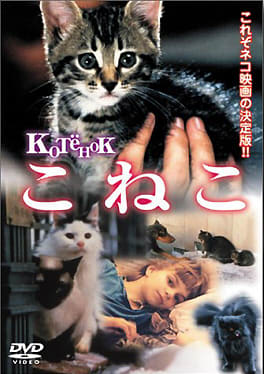

ネコたちの名演技にメロメロ 20年前の傑作ネコ映画が復活

2016年12月24日(土) sippo(朝日新聞)

雪降る街、荘厳な建造物、哀愁を帯びたBGM、90年代のロシアの素朴なイルミネーション。

クリスマスにぴったりの名画『こねこ』が、HD版ブルーレイ&DVDで戻って来た。

猫を題材にした映画は数あれど、本当の猫好きなら、これを見逃す手はにゃい!

話はいたってシンプル。

モスクワの音楽家一家に、子供たちたっての希望で子猫がもらわれてくる。

チグラーシャ(トラ猫の意味)と名付けられた子猫が、ある日ひょんなことから脱走してしまい、極寒のモスクワの街をさまようことに・・・。

探し回る家族、チグラーシャのことを思うと夜も眠れない子供たち。

果たして無事帰宅できるのか、といった子猫の冒険物語だ。

この映画の見どころは、なんといっても猫たちのありのままの自然な演技(?)である。

CGなし、擬人化なし、小細工なしの画面は、ドキュメンタリーのようでもあり、でもちゃんと監督の要望に応えて猫が演技しているかのようでもある。

子猫以外に成猫もたくさん登場するのだが、みなキャラがたっていて、愛嬌たっぷり。

そして彼らを追うカメラワークが、まるで猫が撮ったのか!? と思わず目を疑うような見事な猫目線。

岩合さんも真っ青なのである。

「街をさまようチグラーシャが、ドーベルマンに襲われそうになるシーンがあります。そのとき、どこからともなく成猫が現れてドーベルマンを威嚇し、チグラーシャを救います。あそこは全体を引いたシーンからだんだんとズームになっていたので動物だけにまかせて撮ったのでは。よく撮れたなぁと素直に驚きますね」とは、発売元のIVCの森田さん。

なんでも、猫たちの素晴らしい演技を引き出したのは、当時ロシアでも有名だった猫調教師、アンドレイ・クズネツォフ氏とのこと。

彼は貧しいけれどたくさんの猫と暮らし、チグラーシャを保護してくれるやさしい猫おじさんとして、映画でも重要な役を演じている。

他にも、監督の子供が飼い主姉弟を演じていたりと、有名な役者は起用されていない。

そんなフィクションとノンフィクションの境のような空気感が、この映画を独特なものにしている所以だろう。

森田さんは、「20年前の映画ですし、どちらかというとちょっと地味目なロシア映画の枠に埋もれてしまっていた。猫が好きな人にはもちろん、映画としても傑作なので、多くの人に観てもらいたいため、再発売することにしました」。

1996年製作という、ほどよいレトロ感も新鮮だ。

年末年始、冬の夜長にほっこりしたい人は是非!

(別サイトより)

◆猫と同じ高さの世界を体験

映画は、チグラーシャが飼い主の元に戻るストーリーと、地上げ屋に立ち退きを迫られる猫好きの貧しい男性のピンチを猫たちが力を合わせて救うというサブ・ストーリーが融合。

おとぎ話のような設定がある一方で、ロシアでも社会問題になっている格差や、人間と動物との関係性にも目配せした物語は、子どもたちはもちろん、大人も十分に楽しめる内容です。

監督のイワン・ポポフは、ロシア最大の映画撮影スタジオ・モスフィルムの技術スタッフ出身というだけあって、猫と同じ高さでとらえたカメラワークがとてもリアル!

時に地面に近いほど低く、時には建物の屋根から。

猫が見る世界を擬似体験できるので、猫たちの気持ちに寄り添うことができます。

ただし、ハリウッドの動物映画やアニメによくあるような、言葉を話したり、擬人化したりという演出や、CGなどはいっさいありません。

あくまでも猫の動きや表情をいかした、自然体の映像が魅力なのです。

映画「こねこ」オープニング

You Tube https://www.youtube.com/watch?v=4owBF4bn4SQ

ロシア生まれの猫映画の傑作!『こねこ』

You Tube https://www.youtube.com/watch?v=vXCA9tqz40Q

柴田部長、ほっこり写真集 「保護犬の存在に目向けて」

2016年12月25日 朝日新聞

和詩倶楽部の田中秀典社長と写真集の出来栄えを確認する柴田部長=中京区

元保護犬で、京都府中京区の和紙小物店「和詩倶楽部」の特命広報部長として人気の柴犬(しばいぬ)、柴田部長(推定11)。

京の町並みや会社で撮影した写真を集めた写真集「はたらく柴田部長」が出版された。

撮影・執筆は、飼い主で柴田部長の「秘書」を務める女性(37)。

「部長が活躍する姿を通して、保護犬の存在にも目を向けてもらえたら」との願いを込めた。

今回の写真集では、同店での様子や、四季折々の京の町を楽しむ姿など、ほっこり癒やされる写真約100枚を掲載。

一緒に暮らす保護犬でテリアのハンナ(12)とのツーショットなど、これまでSNSで公開してきた写真に加え、伏見稲荷や南禅寺などでの未公開写真も満載だ。

写真説明やあとがきは英訳もされ、国内外のファンから人気を集める。

店舗や会社への出勤時は蝶(ちょう)ネクタイをつけ、お客さんとの写真撮影に気軽に応じる柴田部長だが、実は9年前、殺処分直前で保護団体に引き取られた捨て犬だった。

譲り受けた秘書は「つらい記憶があるのか鎖につなぐと嫌がったものの、当時から人懐こく、ほえ癖もなかった。なぜ捨てられ、処分対象となるのか不思議だった」と話す。

秘書の家にやってきた当初から、部長は「カメラ目線」が得意。

散歩をしていても、かぶり物をかぶらせても、嫌がることなくカメラの方を向いてくれる。

最近は撮影のご褒美のおやつ目当てに、カメラを取り出すだけでテンションが上がる。

そんな愛らしい姿をSNSに投稿すると、たちまち話題となった。

店で販売するポチ袋のモデルにも起用されると大ヒット。

「日本一の美柴」としてメディアへの露出も増え、被災動物や保護動物を支援するチャリティーイベントなどにも積極的に参加するようになった。

本のあとがきには、柴田部長を譲り受けてから、犬の一時預かりボランティアを始めた秘書の思いもつづられている。

「人慣れしていない犬が何カ月もかけてようやくシッポを振ってくれるようになるなど、保護犬ならではのだいご味もある。保護施設から犬を譲り受けるという選択肢を考える一つのきっかけになればうれしい」

部長の出勤は不定期だが、同社ホームページ(http://www.washiclub.jp/)で予定を確認できる。

問い合わせは和詩倶楽部(075・231・4577)。

(森泉萌香)

絵本「はたらく柴田部長」

編:和詩倶楽部

出版社:小学館

定価:1,200+税

〈 書籍の内容 〉

伝説の「広報部長」犬、待望のフォトブック

自ら"出演"のぼち袋を15万枚売り、いまもシリーズ商品が大人気。京都の和紙店・和詩倶楽部の広報担当「柴田部長」は、もともと保護犬だった11歳の柴で、飼い主さんの大きな愛に包まれみるみる「イケメン」に成長しました。

「ぽち袋だけに、商品デザインにポチが欲しい」という社長の一言で、スタッフである飼い主さんが連れていた柴田部長に「商品モデル」として白羽の矢がたったのです。

美しい古都の風景、四季の行事からオフィスの中の姿まで、ファンならずともうっとり・ほっこりする写真がいっぱい。

また、写真には部長の「ヒミツ」を明かす、クスッと笑えるコメントと英文が添えられています。

世界的柴犬ブームのいま、「京都X柴田部長」のフォトブックは国内外のご友人へのプレゼントとしても最適! また、自宅にオフィスに一冊置いて、忙しい毎日の「癒やし」にも。

この曲は、沖縄県出身の音楽家であり平和運動家、政治家でもある喜納昌吉の代表的な曲です。

メロディも歌詩の内容もすばらしい感動する曲で、夏川りみさん、石嶺聡子さん、など今まで多くの歌手の方々が歌っていますが、最近「城南海」さんという歌手が歌っているのが話題となっています。

「城南海」ってどう読むのでしょうか?

既にご存知の方もいらっしゃるでしょうが、知らない方は?

「キズキミナミ」と読みます。

奄美大島出身です。

多くのカヴァー曲を歌ったCDが発売されていますが、やはり琉球方面の曲を歌ったものが素晴らしいです。

若いのにとても心に染みる歌い方をされています。

「花~すべての人の心に花を~」をお聞きください。

私たち人間がこの曲のような心を持てば動物たちにやさしい社会が実現していきます。

You Tube https://www.youtube.com/watch?v=LAdO5rANXjc

1989年(平成元年)12月26日 鹿児島県奄美大島生まれ。

奄美民謡「シマ唄」をルーツに持つシンガー。

2006年鹿児島市内でシマ唄のパフォーマンス中にその歌唱力を見出され、2009年1月に「夜空ノムコウ」を手がけた川村結花作詞作曲のシングル「アイツムギ」でデビュー。

テレビ東京「THE カラオケ★バトル」に2014年7月に初出演以来、毎回高得点をたたき出し、現在、番組初となる100冠を達成。

オンエアの回数が重なるにつれ、カバーアルバムを望む声が多く集まり、2015年1月21日に、初となるカバーアルバム「サクラナガシ」をリリース。

その後、2015年6月17日に、カバーアルバム第二弾「ミナミカゼ」をリリース。

そして、2015年11月4日にオリジナル3rdアルバム「尊々加那志~トウトガナシ~」をリリース。

不審物の箱に入れられた子犬たち、

爆弾処理班に爆破される前に発見され救助される

2016年12月3日 IRORIO

先日、ロシアのある街で不審物の通報があり、爆弾処理班が出動する事態となった。

そんな事態になったのは、ロシア連邦の南東部にあるブリヤート共和国の首都、ウラン・ウデ。

その街にあるバスの停留所に、2つの不審物が置かれているのを利用者が発見、ただちに警察へ通報したという。

不審物はいずれも小さなダンボール箱で、2つともテープが貼られていたそうだ。

現場に駆けつけた警察官は爆発物の可能性を考え、爆弾処理班を要請。

さらにその一帯を封鎖し、車の通行も禁止したとされている。

その後、到着した爆弾のスペシャリストたちは、その箱をコントロール下に置いた状態で爆破処理するかどうか検討を始めたとか。

しかし近寄って調べた結果、箱の中に生き物の気配が。

そして慎重に箱を開けたところ、中からなんと可愛らしい2匹の子犬と、1匹の猫が姿を現したという。

2匹の子犬はいずれも生後1カ月程度で、猫も2歳から3歳くらいだとみられている。

そして1匹の子犬は、現場の状況を見守っていた近所のスーパーマーケットの店員がその場で引き取り、もう1匹の子犬と猫は地元のアニマル・シェルターに預けられたそうだ。

残念ながら動物をこのような形で捨てようとし、街に混乱を招いた人物の特定はされていない。

一歩間違えれば本当に爆破されるかもしれなかった子犬と猫。

とりあえず無事に助かり、見守っていた人もホッとしたに違いない。

You Tube https://www.youtube.com/watch?v=GvjClqoTFH4

怪我した犬を助けたいけどお金が足りない・・・

9歳の男の子が懸命に考えた行動が素敵!

アルゼンチンに住むマウコはスケートボードが大好きな9歳の男の子。

ある日マウコが弟と遊んでいると野良犬の子犬を見つけます。

子犬は怪我をしているらしく、元気がありません。そんな子犬のためにマウコが取った行動とは・・・?

2016年12月7日 TSUNAYOSHI

子犬を助けるために9歳の男の子が考えた行動

ある日怪我した野良犬を見つけたマウコ。

その野良犬はまだ子供のようでした。

心優しいマウコはその犬を放って置くことができず、彼の家に子犬を連れて帰ります。

お母さんならなんとかしてくれるかも・・・!と期待を込めて。

マウコのお母さんも怪我をした子犬を見て、なんとかしてあげたい気持ちは募ります。

子犬の怪我の状況はひどく、病院に連れていった方がいいのは明らか。

しかしマウコの家は経済的に裕福な家ではありません。

家族が生活するだけでも精いっぱいの中、野良犬の治療費を出してあげる余裕などなかったのです。

でもなんとかしてこの子犬を助けたい!という気持ちが強かったマウコはあることを思いつきます。

それは大好きなスケートボードを売ってお金にすること。

そうすれば治療費が得られるかもしれない・・・!

「スケートボードを売ります」の投稿はあっという間に何千ものシェア

マウコはお母さんのフェイスブックに、「僕はマウコです。足を怪我した子犬を見つけました。できる限りのことをしたけれど、子犬には治療が必要です。病院へ連れていくために、僕のスケートボードを売ります。興味がある方はコメントをください」と書き込みました。

9歳の子どものスケートボードになんて誰も目もくれないかもしれません。

しかしそれでもマウコは行動を起こしました。

彼が大事に大事にしていたスケートボードを売ることで、子犬を助けようとしたのです。

しかし、信じられないことが起こります。

なんとその投稿は瞬く間にシェアされ、その数は5000以上に上りました。

大事なものを売ってでも子犬の命を助けたい!というマウコのピュアな気持ちに大人たちが心を打たれた結果でした。

無事に治療を受け、今は家族の一員に

たくさんの人の心を動かしたマウコの熱いハート。

世界中からさくさんのサポートが届けられたのです!

そのサポートにより、マウコは大事にしていたスケートボードを売ることもなく、子犬は無事に治療を受けることができました。

スケートボードを売ってまでも、子犬の命を救いたい!というマウコの優しさがなければ、この子犬は今も路上で誰の愛情を受けることなく、怪我した足を抱えたまま孤独に生きていっていたことでしょう。

もしかしたら、命に関わっていたかもしれません。

ありがとう、マウコ!

塩村あやか:「闇処分」を生みだした「ペット殺処分ゼロ」の罠

2016年12月15日(木) nikkei BPnet

黒猫の「たまこ」とキジ白の「ちみ太」

政治家を目指すきっかけとなった動物愛護問題

今回は、私が精力的に取り組んでいる活動のなかでも、政治家になった理由のひとつでもある「動物愛護問題」についてお話したいと思います。

そもそも、動物愛護に興味を持ち始めるようになったのは、現在一緒に暮らしている黒猫の「たまこ」とキジ白の「ちみ太」という2匹の猫たちがきっかけでした。

2007年に住んでいるマンションがペット可になり、商店街を歩いていたところ、「里親募集」という黒猫の写真を発見。

うちで引き取ろうと考え、愛護団体に連絡をしたのが最初の出会いです。

その後、「預かりボランティア」という動物愛護活動を始めることになり、5~6年ほど「処分寸前の子猫を預かり、里親を探す活動」をやっていましたが、動物殺処分問題は解決されず、「それなら自分でやった方が早いのではないか」と気づき、政治の勉強を開始しました。

東日本大震災や非正規雇用で生活が安定しないことなど、日々さまざまなことに問題を感じており、そこに動物愛護問題も重なることで、その気持ちは揺ぎ無いものへとなったのです。

今、たまことちみ太は11歳ですが、せめてこの子たちが生きてる間に動物愛護法の法改正をと願い、日々活動をしています。

それは、「8週齢規制」の改正と「飼養施設基準」の2つです。

まず、8週齢規制というのは、生まれて8週間は親元や生まれた環境から離してはいけないというもの。

なぜこの規制が必要かというと、幼少期に親兄弟と過ごすことで動物にとって社会化ができます。

早くに親から引き離すと免疫の面でも未熟になってしまう可能性が指摘されています。

2013年に改正された動物愛護管理法で「8週齢規制」が設けられましたが、「附則」が付いていて、骨抜きになってしまっているのです。

そして、飼養施設基準とは、日本のペットショップのような狭いところに詰め込んで飼育してはいけないという趣旨で数値規制が各国では敷かれています。

例えば、ドイツではどんな小さな犬でも2メートル四方より狭いところに入れると違法です。

日本のようにペットショップで狭いガラスケースに入れられて売られていることも、子犬繁殖工場といわれている狭小ゲージの中で劣悪な環境下で子犬を生産している「パピーミル」も存在しないのです。

動物福祉にかなう形の法改正を

ドイツでは「ティアハイム」と呼ばれる民間のシェルターが全国に約1000施設で動物を保護していて、そこから譲渡を受けるという形が一般的です。

ペットショップがあったとしても、存在が許されているのは極めて厳しい数値基準を満たしたショップだけなのです。

ところが、できるだけ幼齢を好み、狭いペットショップで売っている日本では、ビジネスモデルとして成り立たないので、これらの基準を低くしようという勢力があります。

日本も2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、動物福祉先進国にならなくてはいけません。

動物福祉にかなう形の法律にしなくては、世界から訪れる人に対して日本は恥ずかしいのです。

私は世界のペット先進国と肩を並べる国に日本を変えたくて、政治家になったといっても過言ではありません。

これらの法律を制定できると、パピーミルでどんどん繁殖させることができなくなります。

犬をどうしても購入したい人は専門ブリーダーに注文をします。

ブリーダーは注文にあわせて繁殖をさせていくことになるため、「動物福祉」と「質の向上」につながります。

結果、売れ残って闇へ流されたり、衝動買いで捨てられたりする数も減るはずです。

そこを目指すべきなのです。

つまり、法改正でやるべきは、命を無駄にしないようにペットを量産しにくいシステムを作ることです。

大切なのは、そのことによって、いかに動物福祉を保てるかということなのです。

しかしながら、現在の動物殺処分問題について、具体的に知らない方も多いと思うので、問題点を簡単にご説明したいと思います。

まず、動物愛護では、「殺処分ゼロ」というのを達成した自治体が近年はたくさん出てきているので、処分は減ってるんだと思う人が多いかもしれません。

しかし、それは半分正解で半分不正解。

確かに各自治体の動物愛護センターや保健所で殺処分する数自体は減っていて、ゼロになっているところもあります。

しかし、その一方で議会や有権者が殺処分ゼロを求めるあまり、引き取りを絞り、譲渡を拡大することで「殺処分ゼロ」を達成している自治体もあるからです。

前回の法改正で新たな問題も

実は、前回の法改正で、動物愛護センターや保健所が「業者からの引き取りを拒否」することが可能となったため、引き取りを絞ることでゼロに近づけたり、譲渡の拡大でゼロにしていったりしている自治体もあるのです。

一方で、努力を重ねてゼロにしている自治体もあり、殺処分ゼロの形態にはさまざまなものがミックスされているのが現状です。

昔は「迷惑をかけるんだったら殺処分」という流れでしたが、最近では、動物愛護の意識も高まってきているので、「譲渡をして命を生かそう」という流れが生まれています。

それは正しい考えですし、私も大賛成です。

しかし一方で、自治体が譲渡の拡大を声高に主張することで、一部の愛護団体たちに負担を強いていて、崩壊状態になっている団体もでてきているという新たな問題もあるのです。

私が知っている人でも1人で何百頭と引き受けて飼っているような人もたくさんおり、さらにそれを支援する人が必要になるというような状況なので、それでは抜本的な解決とはいえません。

小池知事も「殺処分ゼロ」と言い始めましたが、本当にゼロと言えるかというとそこは要注意だと感じています。

また、全国的にみてもペットショップで動物がガラスケースに入ってたくさん売られていますが、全部が売れているわけがありません。

売れ残った動物たちがどこにいっているかが一番の問題でもあります。

法改正により、行政は業者からの持ち込みを拒否できることになり、拒否された売れ残りのペットがどこでどう処分されているのかも行政では把握ができなくなりました。

このため、それらの動物たちをペットショップから引き取る「引き取り屋」という業種が出てきており、一部は繁殖に回されていることが明らかになりました。

こうしたペットは、行政からの監視もない状態で、狭くて汚い場所で何回も繁殖をさせられているのです。

繁殖の上限というのはだいたい5~6歳といわれているので、天寿を全うするまでそこにいられるわけではなく、繁殖の適齢期を終えたら、その犬たちはどこかに消える運命なのです。

殺処分ゼロの裏に隠された真実

2014年、栃木県の鬼怒川の河川敷で大量の犬が遺棄された事件もありました。

引き取り屋が、繁殖の役目を終えた犬たちを運ぶ途中で死なせてしまったから捨てたということでした。

これは氷山の一角で、たまたま明るみに出たため事件として報道されました。

しかし、他の犬たちもまともなところに行っているとは思えません。

つまり、行政で行われる表の殺処分がゼロになっているだけであり、裏で処分されている動物たちの数が増えているということなのです。

表の数字だけ見て「殺処分はゼロになったからもう問題ない」と思ったら大間違いです。

こうした誤った考えが流布する危惧があります。

殺処分ゼロを目指した法改正の裏で、このように闇で処分されている動物たちが増えているというのが現実です。

そこに目を向ける必要があるのです。

ペットショップで売れ残った犬を保護犬だと言って、ペットショップの客引きに使う悪質な業者も思っているよりも多いのです。

それに騙されないことも大事です。

そうでないとこうした悪質なペットショップに加担することになり、本来、保護して欲しい飼い主を求めているペットたちの行き場がなくなってしまうことにつながるのです。

保護犬や保護猫を引き取る場合でも、自分で調べることはもちろん、信頼できる専門家の意見を聞くことが大事になってくるでしょう。

残念ながら、「殺処分ゼロ」や「動物愛護」という言葉には気をつけなければいけなくなってきているのです。

小池知事が殺処分ゼロの方針を打ち出したのはいいことではありますが、東京都のやるべきことは、まず国に対して「ペットの大量生産ができる現状を改める」法改正をしっかりと要求することです。

そして、狭いところに詰め込んで乱売するような行為をやめさせることなのです。

ぜひ保健所や動物愛護団体からの引き取りを

現在のペット産業は1兆5000億円という規模であり、ペットの数は子供の数よりも多いのです。

つまり、いまや業界団体の動きは政治にも関わってきています。

実は、小池知事は国会議員だったとき、自民党動物愛護議連の会長でしたが、そのときに8週齢規制に大きな抜け穴を作ってしまいました。

それによって闇での処分が増えているのが現実であり、小池知事には表の処分だけに注力するのではなくて、そのときの責任も踏まえ、8週齢規制と飼養施設基準の法改正について行動に移して頂きたいと思っています。

私は法改正については、都議会議員としても、個人としても声を上げていきますし、これからもできることはやりながら、どんどんと発信はしていくつもりです。

私と同じように本気で殺処分ゼロにしたいと考えている人には、譲渡という言葉だけに騙されずに、裏で増えている問題にも気がついてもらいたいです。

次の法改正が迫っていて、話し合いが始まっていくところなので、国の方でもドイツのような動物福祉に鑑みた施策を入れてほしい、と皆さんも声をあげてください。

うちの猫たちは保護団体から引き取った雑種ですが、本当にかわいい家族です。

ペットに興味のある皆さんにはぜひ動物愛護センターや保健所、または、きちんとした考えを持って活動をしている動物愛護団体から引き取ってほしいと思っています。

(インタビュー・構成=志村昌美)

ペットにも高齢化問題 「安楽死」が選択肢になることも

2016年12月20日(火) NEWS ポストセブン

高齢化時代、最後に残された人生のパートナーはペットだったという高齢者は少なくない。

「90歳で亡くなった父。母に先立たれ、ひとりになったところを、飼い続けていた柴犬が母の代わりとして寄り添っていました。昨年12月に父は亡くなってしまいましたが、最期までペットが生きがいだったと思います」(62歳男性)

一般社団法人ペットフード協会の調査によると、犬を連れて散歩すると、男性で0.44歳、女性では2.79歳、健康寿命が延びるとの結果が出たという。

「犬や猫を飼うことで、世話をしたり、散歩に出たりすることになるので、認知症の予防になるという報告もある。つまり、ペットの存在はそれだけ高齢者の生活に“ハリ”を与えてくれるのです」(動物評論家・三上昇氏)

しかし、飼い主もペットも高齢化してくると、さまざまな問題が起きてくる。

まず、飼い主が先に亡くなってしまった場合、ペットの行き場がなくなる。

引き取る家族や親戚がいなければ、最悪、殺処分されるケースもある。

81歳女性が不安を吐露する。

「既に夫には先立たれており、息子も娘も独り立ちした。それでも愛猫がいるから寂しくはなかったのですが、昨年、愛猫が亡くなって本当のひとりぼっちになると、急に寂しさが押し寄せてきた。でも、これから新しい猫を飼っても、先にあの世にいくのは、おそらく私。その後のことを考えると踏み切れない。もうペットは飼えないかもしれません」

高齢化の問題は人間だけではない。

ペットが高齢化して、飼い主の手に負えなくなることもあるという。

あおき動物病院の青木大院長が、ペットの高齢化事情をこう明かす。

「寿命が延びたことにより、最近は犬や猫も認知症になる割合が増えてきました。同じ場所をくるくる回ったり、頭を壁にもたれかけて突っ立っていたり、夜中に単調に鳴いたり。特に犬は鳴き声が近所迷惑になるので『安楽死させたい』と悲痛な相談をしてくる飼い主もいます」

事情を聞いたうえで、症状を改善する努力をし、それでダメなら「安楽死」が選択肢になることもある。

お互い健康な間はいいが、どちらかが老いて病気になったときの問題は切実だ。

※週刊ポスト2016年12月23日号

負傷フクロウ、登校中の小学生が保護

年の瀬は署で迎えることに(福岡)

2016年12月15日(木) 西日本新聞

久留米署で預かることになったフクロウ

福岡県警久留米署が、けがをして保護されたフクロウをしばらく飼うことになった。

体長20センチ超で、国内に生息する「ホンドフクロウ」の雄とみられる。

11月末に同県久留米市三潴町の路上にいたところを登校中の小学生が保護し、届け出た。

車にぶつかった可能性が高く、福岡市で治療を受け、14日に署に戻ってきた。

預かり先が見つかるまで、昼間は1階ロビーのケージの中で“生活”。

年の瀬は署で迎えることになりそう。

署員が手を伸ばしても平気で、飼われていた可能性が高いという。

来年は酉(とり)年。

署員は「地域にフク(福)をもたらしてくれるかも」。